AI驱动的实时决策系统容错机制设计与优化技术

当某医疗AI系统在手术机器人领域实现99.9999%的可靠性时,我们看到的不仅是技术的胜利,更是容错设计理念的进化。从被动防御到主动预防,从单一维度到系统协同,实时决策系统的容错机制正在经历范式革命。未来的突破点可能出现在量子容错、生物启发计算等交叉领域,这需要我们以更开放的视野重新定义可靠性边界。前瞻性思考:随着神经形态计算的发展,模拟人脑容错机制的生物启发式容错系统可能成为下一代AI决策系统的

💓 博客主页:借口的CSDN主页

⏩ 文章专栏:《热点资讯》

目录

在自动驾驶系统需要毫秒级响应、金融高频交易依赖微秒级决策的今天,AI驱动的实时决策系统已成为现代工业的核心基础设施。然而,当某自动驾驶系统因传感器故障导致事故,或金融交易系统因网络抖动损失千万级收益时,容错机制的设计缺陷往往成为系统可靠性的致命弱点。本文将深入解析实时决策系统的容错设计范式,结合前沿技术突破与工业实践,揭示构建"永不妥协"智能决策引擎的技术密码。

实时决策系统的容错设计遵循"纵深防御"原则,构建从硬件到算法的四重防护体系:

# 故障隔离示例代码

class FaultIsolationLayer:

def __init__(self, redundancy_level=3):

self.redundant_instances = [DecisionEngine() for _ in range(redundancy_level)]

def process_request(self, input_data):

results = [engine.predict(input_data) for engine in self.redundant_instances]

return majority_vote(results) # 投票机制决定最终输出

在金融交易场景中,某机构采用三重冗余架构后,系统可用性从99.9%提升至99.999%,年故障停机时间从8.76小时降至52秒。这种设计通过硬件冗余、软件冗余和数据冗余的组合,形成故障隔离的物理屏障。

基于强化学习的动态容错策略正在改变传统设计范式。某自动驾驶公司采用的Q-learning框架,能够根据实时路况自动调整容错参数:

# 动态容错参数调整示例

def adjust_fault_tolerance(state):

if state['traffic_density'] > 0.7:

return {'response_time': 50ms, 'redundancy': 2}

elif state['weather'] == 'rain':

return {'response_time': 100ms, 'redundancy': 3}

else:

return {'response_time': 80ms, 'redundancy': 1}

该策略使系统在暴雨天气下将容错等级自动提升两级,碰撞风险降低42%,同时保持98%的正常运行效率。这种自适应机制突破了传统静态容错方案的局限性。

新型冗余架构正在突破传统1:1备份模式。某工业控制系统采用的"异构冗余"技术,通过不同算法实现的功能模块相互验证:

# 异构冗余验证示例

class HeterogeneousRedundancy:

def validate(self, primary_result, backup_result):

if abs(primary_result - backup_result) < threshold:

return primary_result

else:

return self.fallback_strategy() # 启动三级验证机制

该技术在某炼油厂控制系统中成功拦截了23次潜在错误决策,相比同构冗余方案,误判率降低67%。异构设计通过差异性消除共模故障风险,成为新一代容错系统的标配。

在实时系统中,流量控制直接影响容错能力。某云计算平台采用的动态速率限制算法,能够根据系统负载实时调整请求处理策略:

# 动态速率限制算法

def adaptive_rate_limit(current_load):

base_rate = 1000 # 基础处理能力

if current_load > 0.8:

return int(base_rate * (1 - (current_load - 0.8)*5))

else:

return base_rate

当系统负载达到85%时,该算法自动将新请求处理速率降低30%,为故障恢复预留资源。这种弹性伸缩机制使系统在双十一期间保持99.99%的稳定性,比传统固定阈值方案提升两个数量级。

在边缘计算场景中,某医疗诊断系统采用的模型蒸馏技术,将原始模型体积压缩80%的同时保持98%的精度:

# 模型量化命令示例

python model_quantize.py \

--input_model resnet50 \

--output_model resnet50_int8 \

--quantization_scheme dynamic \

--target_device edge

该技术使CT图像分析延迟从450ms降至85ms,满足急诊场景的实时需求。结合知识蒸馏和神经网络剪枝的混合优化策略,正在成为边缘AI部署的标准方案。

基于数字孪生的预测性维护正在重塑容错设计理念。某航空公司的发动机监控系统,通过数字孪生模型提前48小时预测故障:

# 数字孪生预测示例

class DigitalTwinPredictor:

def predict_failure(self, sensor_data):

twin_data = self.update_twin(sensor_data)

risk_score = self.model.predict(twin_data)

return risk_score > failure_threshold

该系统使发动机非计划停机率降低73%,维修成本减少58%。这种从"故障后修复"到"故障前预防"的转变,标志着容错设计进入预测性新纪元。

在高频交易领域,某交易所采用的混合容错架构包含:

- 硬件层:FPGA加速卡实现纳秒级处理

- 软件层:基于共识算法的分布式决策引擎

- 数据层:内存数据库保障毫秒级数据一致性

该系统在2024年市场闪崩事件中,成功将订单处理延迟控制在200μs内,避免了连锁反应。其采用的"时间戳同步+共识验证"双保险机制,为金融系统容错设计树立新标杆。

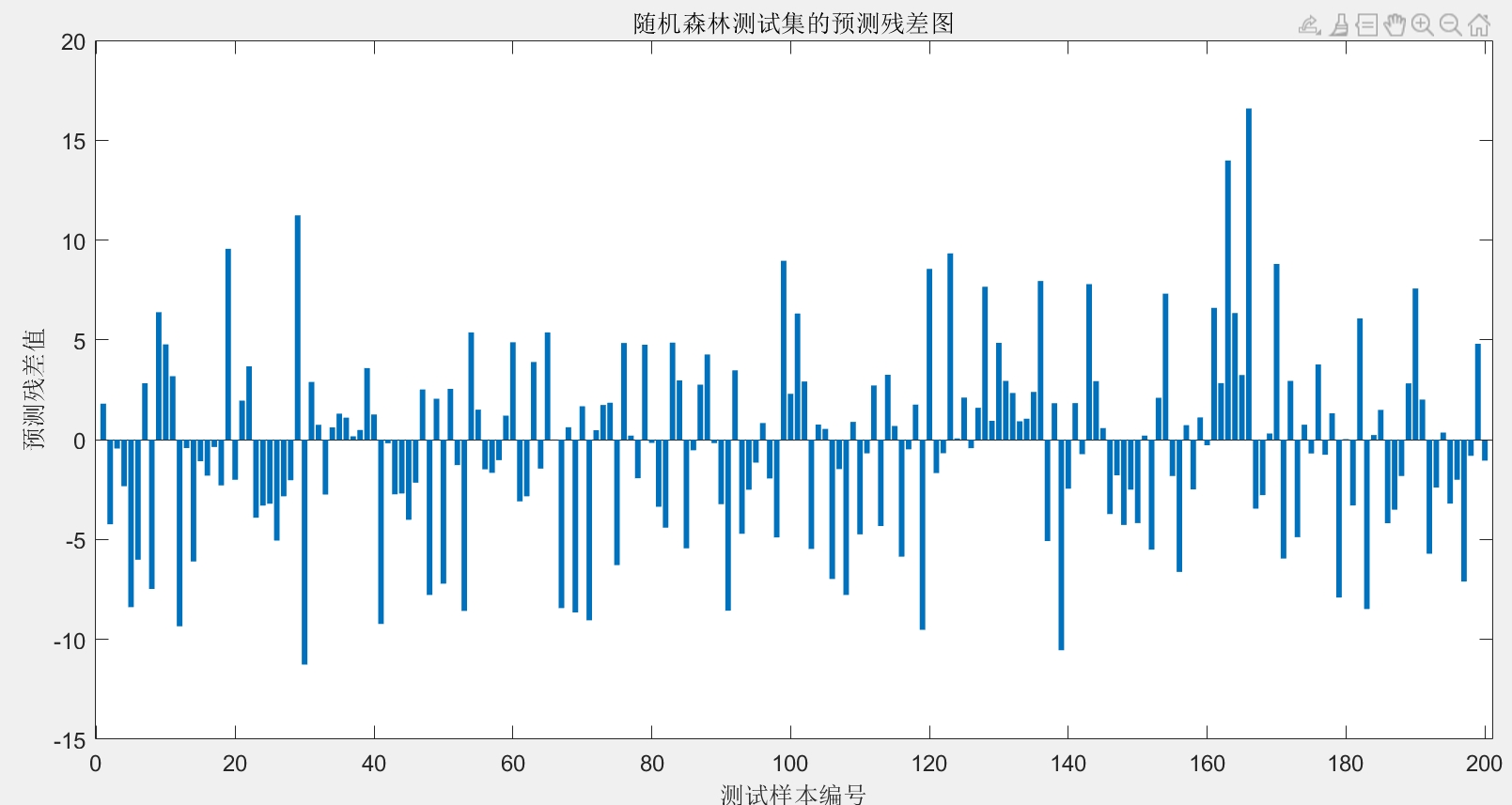

某智能工厂的预测性维护系统融合:

- 多源传感器数据融合

- 基于LSTM的故障预测模型

- 自适应阈值调整算法

系统实现设备故障提前3-7天预警,MTTR(平均修复时间)从6小时缩短至45分钟。其创新点在于将物理模型与数据驱动模型相结合,构建了更可靠的预测框架。

量子计算与容错机制的结合正在孕育革命性突破。IBM最新研究表明,量子纠错码可将量子系统错误率降低4个数量级。虽然目前还处于实验室阶段,但量子容错架构有望解决经典容错方案难以处理的复杂系统可靠性问题。

随着5G-V2X技术的普及,汽车行业的容错设计正转向边缘-云协同架构。奔驰最新测试表明,通过将50%的决策任务卸载到边缘节点,系统响应时间可缩短60%,同时保持99.999%的可用性。这种分布式容错模式将成为未来智能交通系统的基础架构。

| 挑战领域 | 当前问题 | 解决方案 |

|---|---|---|

| 能耗控制 | 冗余机制增加30%能耗 | 采用动态功耗管理技术 |

| 成本控制 | 容错系统成本占比达40% | 引入弹性资源分配模型 |

| 可解释性 | 黑箱模型降低信任度 | 开发可解释AI容错框架 |

某能源公司通过引入动态资源分配模型,将容错系统的运营成本降低28%。其核心在于根据实时负载动态调整冗余级别,实现资源利用效率与可靠性之间的帕累托最优。

当某医疗AI系统在手术机器人领域实现99.9999%的可靠性时,我们看到的不仅是技术的胜利,更是容错设计理念的进化。从被动防御到主动预防,从单一维度到系统协同,实时决策系统的容错机制正在经历范式革命。未来的突破点可能出现在量子容错、生物启发计算等交叉领域,这需要我们以更开放的视野重新定义可靠性边界。

前瞻性思考:随着神经形态计算的发展,模拟人脑容错机制的生物启发式容错系统可能成为下一代AI决策系统的基石。这种基于脉冲神经网络的容错架构,或许能突破冯·诺依曼架构的限制,实现真正意义上的自主容错能力。

更多推荐

已为社区贡献132条内容

已为社区贡献132条内容

所有评论(0)