把 CLI 搬上 Web:在内网打造“可二开”的 AI IDE,为什么这条路更现实?

摘要:本文提出将命令行工具(CLI)封装为Web界面的实用方案,针对企业内网、合规场景等需要可控、可审计、可离线运行的现实需求。相比功能丰富的AIIDE,CLI工具具有边界清晰、可组合性强、审计友好等优势。文章详细拆解了架构设计、关键技术点(如伪终端处理、流式通信、安全控制等),并提供了Node.js、Python和Go三种实现方案的最小示例。该方案不是取代AIIDE,而是与之形成互补,让CLI的

一句话版摘要:与其苦等“大而全”的 AI IDE,不如把你已经会上手的 CLI 包一层 Web,把可二开、可审计、可内网运行这三件事一次性拿下。

开场:当“命令行”遇上“浏览器”,工程师的快乐回来了

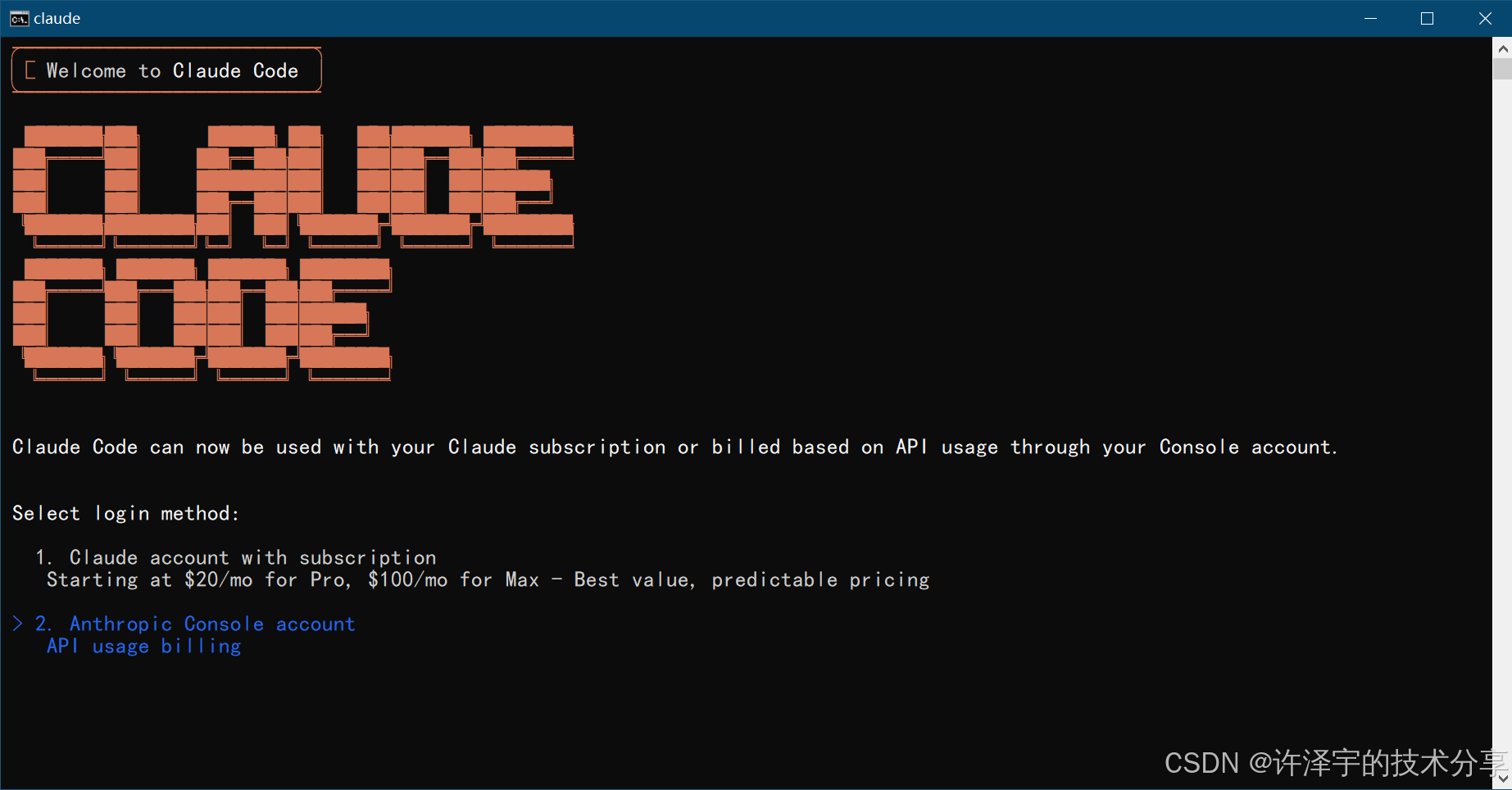

AI IDE 火了,插件商店眼花缭乱,LSP、Copilot、Code Assistant 齐上阵。但对很多在企业内网、涉敏域、合规场景的团队而言,现实的问题往往不是“功能够不够酷”,而是“能不能在我们的网络边界里稳定跑、够不够可控、出了事能不能审计追踪”。

而这三个关键词——“可控、可二开、可内网运行”,CLI(Command Line Interface)几乎天生拥有。它不花哨,不依赖在线服务,脚本化能力强,组合性极高,出了问题一行一行日志都能翻出来。唯一的短板,是对非命令行用户不太友好。

于是,一个朴素又务实的工程思路浮现出来:把 CLI 封装为 Web 页面。让浏览器成为“薄 UI”,让后端进程继续保持 CLI 的力量与可控性。这不是在重造一个 IDE,而是在给团队已有的 CLI 工具链“添一副好用的外壳”。

本文会系统拆解:

-

为什么把 CLI 搬上 Web 在现实世界里更可落地;

-

一套面向内网环境的架构方案与关键技术点;

-

可直接落地的示例代码(Node.js/Python/Go 三选一);

-

安全、审计、性能与运维的坑位清单;

-

以及它与 AI IDE 的协同关系与未来趋势。

承诺两点:技术上讲明白、表达上不犯困。毕竟,命令行也可以很风趣——它只是没有 UI 而已。

1. 背景与动机:为什么不是再造一个 IDE?

很多团队的真实处境:

-

需要在“完全离线/半离线”的内网环境里构建 AI 工具链;

-

需要高度定制化(俗称“二开”),才能接入企业自己的权限、审计、网关、工单流转;

-

希望保留脚本化与自动化能力,确保工具链可复现、可编排、可批量跑。

现有 AI IDE 无疑很强,但它们往往:

-

生态封闭或复杂,做“二开”成本高;

-

深度依赖在线模型与云端能力(即便有本地插件,仍需较多外部依赖);

-

在权限、审计、隔离上对企业的“非功能性需求”支持不足;

-

对命令行工具链的“原生组合性”支持有限。

而 CLI 的优点是:

-

小而美、边界清晰:输入文本、输出文本,降维打击复杂性;

-

极致可组合:管道与重定向配上 Bash/Pwsh/Batch/PowerShell,生产力飞起;

-

可编排、可批处理:crontab、作业队列、CI/CD、Airflow 随便接;

-

审计友好:日志就是事实本身,定位问题成本低;

-

资源消耗小、依赖简单:一台老服务器都能跑;

-

天然支持“内网离线”,只要包好依赖。

因此,把 CLI 搬上 Web,既不放弃 CLI 的内核优势,又给非命令行用户一个可视化入口,还能原汁原味保留可二开、可内网的特性。这条路,说不上惊艳,但很“现实主义”。

2. CLI vs. AI IDE:不是敌人,是不同维度的最优解

用最朴素的话说,两者的“最优子结构”不同:

-

CLI 擅长“可编排、可审计、可自动化”的任务流,是机器与机器的契合点;

-

AI IDE 擅长“人机协同”的交互体验,是人类高效完成复杂编辑活动的利器。

细化对比(关注“可二开、内网运行、可控”三要素):

-

开放性与二开成本:CLI 胜。CLI 的协议是“文本”,扩展点是“进程边界”,组合方式是“脚本”。你可以像乐高一样随意拼装,而不被某个 IDE 的插件机制“卡住脖子”。

-

内网/离线可用性:CLI 胜。打包依赖、走私有仓库、引入离线镜像,都有成熟套路。

-

审计与合规:CLI 胜。命令、参数、输出、退出码有天然的审计颗粒度,且易于落库与溯源。

-

上手门槛与用户体验:IDE 胜。统一 UI、智能提示、重构工具,这些 CLI 不打算替代。

-

团队协作:势均力敌。IDE 有共享工作区与云协作的优势;CLI 的“脚本就是约定”也能保证一致性。

结论:把 CLI 封装成 Web,不是要“干掉 IDE”,而是把 CLI 的特长向更广的用户群体“显性化”,与 IDE 形成互补。比如:用 Web 包裹的 CLI 完成批量任务、资源申请、审计留痕;用 IDE 做本地开发与智能辅助。各自做强项,体验反而更好。

3. 总体架构:薄 UI + 强后端 + 可审计的执行器

一套面向内网的参考架构如下(文字版示意):

-

前端(Browser)

-

UI:React/Vue/Svelte 皆可;

-

终端控件:xterm.js;

-

编辑控件:Monaco Editor(可选);

-

传输:WebSocket(流式双向)或 SSE(下行单向)。

-

-

网关与鉴权层(Gateway)

-

SSO / LDAP / OIDC;

-

JWT + CSRF 防护;

-

RBAC 权限与命令白名单。

-

-

应用服务(App Server)

-

语言任选(Node.js/FastAPI/Go);

-

伪终端/ConPTY 管理;

-

会话与作业(job)生命周期;

-

日志与审计落库;

-

资源配额(CPU/Mem/GPU)。

-

-

执行器(Executor)

-

本机进程(开发环境);

-

容器(Docker/Containerd);

-

K8s Job/CronJob(生产环境,弹性与隔离)。

-

-

观测与运维(Observability & Ops)

-

指标(Prometheus)、日志(ELK/Opensearch)、追踪(OpenTelemetry);

-

作业队列(BullMQ/RabbitMQ/Celery)。

-

这套结构的核心思想是“薄耦合”:浏览器只是窗口;应用服务只做最小编排;执行器负责“刀口向里”的安全与配额。任何一层替换不影响其他层。

4. 关键技术点:把“命令行的灵魂”安全地搬到浏览器

-

伪终端(PTY/ConPTY)

-

Linux/Mac:

pty(posix),可用pty库(Go)、pty模块(Python,pty/pexpect)、Node 的node-pty。 -

Windows:使用 ConPTY(Windows 10 1809+),Node 的

node-pty已支持;Python 可借助pywinpty。 -

作用:保留交互式 CLI 的行为(行编辑、颜色、交互提示),而非简单

spawn。

-

流式通信

-

WebSocket:双向、低延迟,适合终端;

-

SSE:实现更简单,适合只读日志流;

- 设计要点:

-

粘包与分片处理(行级 vs 字节级);

-

回传窗口大小、心跳保持连接;

-

背压(backpressure)避免前端卡顿。

-

-

命令白名单与沙箱

-

白名单到“模板化参数”:限制可执行的命令与参数范围;

-

沙箱执行:容器化(seccomp/AppArmor)、非 root、chroot/jail(类 Unix)、工作目录隔离;

-

升级到“任务层 DSL”:把危险的自由输入变成受控的“可配置任务”。

-

权限与审计

-

RBAC 粒度:命令级、参数级、资源配额级;

-

审计日志:命令、参数(敏感脱敏)、执行人、来源 IP、输出摘要、退出码、归档链接;

-

审计可追溯:会话录像(可选,xterm.js 录制)。

-

文件与工件(artifact)

-

支持上传/下载文件、挂载数据目录;

-

输出产物(模型、日志、报告)集中存储与索引;

-

大文件传输分块/断点续传。

-

跨平台与编码

-

Windows 默认编码与 Linux 不同,注意 UTF-8/GBK 的互转;

-

PowerShell 与 Bash 的转义规则、路径分隔符差异;

-

颜色控制序列与终端能力探测(TERM、COLORTERM)。

-

资源与隔离

-

CPU/Mem/GPU 限额:容器或 cgroup;

-

作业超时与杀死策略;

-

并发队列与排队(公平调度、优先级)。

-

观测与告警

-

指标:活跃会话数、平均延迟、吞吐;

-

日志:按会话与作业维度收集;

-

追踪:一次点击→后端→执行器→存储的全链路可视化。

5. 跨平台实现要点(Windows / Linux / macOS)

-

Windows(内网常见):

-

使用 ConPTY(Windows 10 build 18362+)以获得真实的交互式终端行为;

-

Node 推荐

node-pty;Python 可选pywinpty; -

注意 PowerShell 的转义与编码问题(建议统一为 UTF-8,无 BOM);

-

文件路径使用

C:\\path\\to\\file或在代码中做分隔符抽象。

-

-

Linux:

-

pty.openpty()或第三方库(Go 的creack/pty非常成熟); -

权限隔离与资源配额手感最好(cgroup、namespaces)。

-

-

macOS:

-

与 Linux 类似,注意开发机与服务器环境不一致时的行为差异(TERM 能力、可用命令)。

-

6. 最小可用示例:Node.js + Express + node-pty + WebSocket + xterm.js

下面给出一个可以跑通的最小架构。它不是生产就绪版,但足以让你在 1~2 小时内把 CLI 搬上 Web。

6.1 后端(Node.js)

// server.js

// 最小演示:Express + ws + node-pty

const express = require('express');

const http = require('http');

const WebSocket = require('ws');

const os = require('os');

const pty = require('node-pty');

const app = express();

const server = http.createServer(app);

const wss = new WebSocket.Server({ server, path: '/term' });

// 简单静态页面(放前端构建产物或直接一个 index.html)

app.use(express.static('public'));

function createShell() {

const shell = os.platform() === 'win32' ? 'powershell.exe' : 'bash';

const p = pty.spawn(shell, [], {

name: 'xterm-color',

cols: 80,

rows: 24,

cwd: process.cwd(),

env: process.env,

});

return p;

}

wss.on('connection', (ws) => {

const p = createShell();

p.on('data', (data) => {

if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {

ws.send(data);

}

});

ws.on('message', (msg) => {

// 简化:前端把输入直接原样写入,生产需要做命令白名单/参数校验

p.write(msg);

});

ws.on('close', () => {

try { p.kill(); } catch (_) {}

});

});

const PORT = process.env.PORT || 3000;

server.listen(PORT, () => {

console.log(`CLI Web running at http://localhost:${PORT}`);

});

说明:

-

在 Windows 上,

node-pty会自动使用 ConPTY; -

生产环境务必加:鉴权(JWT/Session)、命令白名单、资源限额、审计落库、错误处理等。

6.2 前端(xterm.js 最小用法)

<!-- public/index.html -->

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8" />

<title>CLI on Web</title>

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/xterm/css/xterm.css" />

<style>

html, body, #terminal { height: 100%; margin: 0; background: #111; }

</style>

</head>

<body>

<div id="terminal"></div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/xterm/lib/xterm.js"></script>

<script>

const term = new Terminal({ cursorBlink: true, fontFamily: 'Consolas, monospace' });

term.open(document.getElementById('terminal'));

const protocol = location.protocol === 'https:' ? 'wss' : 'ws';

const socket = new WebSocket(`${protocol}://${location.host}/term`);

socket.onmessage = (ev) => term.write(ev.data);

term.onData(data => socket.send(data));

</script>

</body>

</html>

只要把 public 目录放在与 server.js 同级,启动后访问即可看到一个“能打字、能回显”的浏览器终端。此刻,你的 CLI 已经“住进”了 Web 页面。

6.3 Python 版本(FastAPI + websockets + pty,Linux/macOS 优先)

# app.py

import os

import pty

import select

import subprocess

import asyncio

from fastapi import FastAPI, WebSocket

from fastapi.staticfiles import StaticFiles

app = FastAPI()

app.mount("/", StaticFiles(directory="public", html=True), name="static")

@app.websocket("/term")

async def term(ws: WebSocket):

await ws.accept()

pid, fd = pty.fork()

if pid == 0:

# child

shell = 'bash' if os.name != 'nt' else 'powershell.exe'

os.execvp(shell, [shell])

else:

loop = asyncio.get_event_loop()

async def reader():

while True:

r, _, _ = select.select([fd], [], [], 0.1)

if fd in r:

data = os.read(fd, 1024)

if not data:

break

await ws.send_bytes(data)

async def writer():

while True:

data = await ws.receive_text()

os.write(fd, data.encode())

await asyncio.gather(reader(), writer())

注意:

-

Windows 下建议使用

pywinpty或转向 Node/Go 方案; -

生产化时同样需要鉴权、白名单、资源配额与审计。

6.4 Go 版本(creack/pty)

// main.go

package main

import (

"log"

"net/http"

"github.com/creack/pty"

"github.com/gorilla/websocket"

"os/exec"

)

var upgrader = websocket.Upgrader{ CheckOrigin: func(r *http.Request) bool { return true } }

func term(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

conn, err := upgrader.Upgrade(w, r, nil)

if err != nil { log.Println("upgrade:", err); return }

defer conn.Close()

cmd := exec.Command("bash")

f, err := pty.Start(cmd)

if err != nil { log.Println(err); return }

defer cmd.Process.Kill()

// 读写协程略,核心思路:

// - 从 pty 读到数据,写入 conn

// - 从 conn 读输入,写入 pty

// 注意处理二进制与文本编码

}

func main() {

http.HandleFunc("/term", term)

http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir("public")))

log.Fatal(http.ListenAndServe(":3000", nil))

}

7. 安全与合规:先“把门”建好,再谈“开放”

把 CLI 开给浏览器用户,等于把“执行能力”通过网络暴露出来。安全是第一优先级:

-

命令边界

-

白名单:仅允许特定可执行文件(例如企业内控的工具集);

-

参数模板:对参数做枚举/范围校验,明确哪些能调;

-

禁止任意自由输入,或仅在受控沙箱中允许。

-

-

身份与权限

-

企业 SSO/OIDC 接入;

-

RBAC 到命令/参数/资源级;

-

审批流:高危命令先审批或双人复核。

-

-

隔离与配额

-

非 root 运行,容器化沙箱,最小权限原则(least privilege);

-

CPU/Mem/GPU/IO 配额,避免“一个人把机房卷挂了”;

-

文件系统与网络访问白名单。

-

-

审计与溯源

-

全量记录:调用人、时间、命令、参数、输出摘要、退出码、资产 ID、IP、User-Agent;

-

敏感参数脱敏(token、key、密码);

-

Session 录像(可选):xterm.js 录制重放,复盘更容易。

-

-

防注入与转义

-

禁用

; && |等多命令组合; -

参数按数组传递,不拼接字符串;

-

对 Windows/PowerShell 与 Bash 分别实现安全转义。

-

-

灰度与熔断

-

新增命令先小范围灰度;

-

失败率/超时/限流作为熔断指标;

-

异常自动触发告警与回滚策略。

-

8. 实际应用案例:内网 AI 工具链这样落地

-

模型推理运维台

-

将本地/内网模型推理 CLI(例如自研推理服务的管理工具)封装为 Web:一键加载/卸载模型、查看显存占用、推理压测、导出日志;

-

审计清晰:谁上线了哪个模型,参数是什么,跑了多久。

-

-

数据处理与特征工程

-

把数据清洗、特征抽取 CLI 统一 Web 化,支持上传数据集、查看中间日志、下载产物;

-

支持队列与并发控制,避免资源“内卷”。

-

-

向量库与检索评测

-

将导入、索引构建、ANN 参数调优等 CLI 提供可视 UI;

-

一键回放某次构建过程,复现实验结果。

-

-

DevOps 与平台工具

-

对

kubectl/helm/自研发布工具做严格白名单封装与审计; -

统一“脚手架仓库”,让前端/数据/平台三线同用一套规范。

-

这些案例的共同点:

-

把“工具能力”标准化、显性化;

-

把“过程数据”沉淀为审计资产;

-

把“人”的操作风险用制度与技术双重手段降到最低。

9. 与 AI IDE 的协同:不是二选一,是优势互补

-

IDE 里写代码、做重构、用智能补全与解释;

-

Web 包裹的 CLI 用于“操作层”:批处理、资源管理、数据管道、运维与审计;

- 双向打通:

-

从 IDE 触发 Web 里的“受控任务”(例如一键发起数据导入 Job);

-

Web 端 CLI 执行完成后,产物回流 IDE(下载产物、生成报告、打开链接)。

-

这就是“人机协同 + 机器编排”的分层:IDE 让人更强,CLI 让机器更稳。

10. 性能与扩展性:从 1 个会话到 1 万个会话

-

连接与心跳

-

WebSocket 心跳(ping/pong),断线重连;

-

粘滞会话(sticky)以保持终端状态。

-

-

背压与缓冲

-

终端缓冲区限高,溢出丢旧保新;

-

服务端分片推送,前端 requestAnimationFrame 合并渲染;

-

大量输出场景,提供“只看关键日志”模式。

-

-

并发与队列

-

单节点瓶颈:进程数/PTY 数上限;

-

分布式:使用消息队列(BullMQ/RabbitMQ/Celery)与 K8s Job;

-

任务优先级与租户限流。

-

-

资源与调度

-

GPU 任务排队(公平/最短作业优先/抢占);

-

多租户配额,避免“豪横用户”抢空资源。

-

-

观测与容量规划

-

指标面板:会话数、平均 RTT、吞吐量、错误率;

-

成本监控:每任务资源开销、产出比。

-

11. 运维与交付:内网友好,离线也能飞

-

交付形态

-

裸机服务:最少依赖,适合 PoC;

-

Docker Compose:中小规模环境;

-

Kubernetes:生产规模,弹性与隔离最好。

-

-

证书与域名

-

内网 CA 签发,自建 PKI;

-

HTTPS + WSS,HSTS 与禁用弱算法。

-

-

离线依赖

-

npm/pip/go proxy 私有镜像;

-

构建产物离线包;

-

安装与升级流水线标准化。

-

-

备份与归档

-

审计日志与会话录像定期归档;

-

产物(模型/索引/报告)按项目维度管理。

-

12. 踩坑清单(来自血泪史)

-

Windows 终端乱码:统一 UTF-8,无 BOM,必要时在服务端转换编码;

-

PowerShell 参数转义:用数组传参,避免字符串拼接;

-

超长输出卡顿:加背压、分页渲染、只显示末尾 N 行;

-

命令注入:禁用

; && |,参数白名单,模板化; -

目录穿越:所有文件访问必须基于“租户根目录”;

-

GPU 任务泄漏:忘记回收占用导致“显存常驻”;

-

审计字段缺失:上线后才发现“谁干的”没记录全。

13. 小升级路线图(低风险、高收益)

-

加“命令模板中心”:把常用 CLI 封装成卡片,参数化表单 + 预填默认值;

-

会话共享与只读旁观:新人培训与故障复盘的神器;

-

报告生成:把一次执行的参数、输出关键字与产物生成 Markdown/PDF 报告;

-

可插拔执行器:本机进程 → 容器 → K8s Job,按环境切换;

-

细粒度审计:增加“业务标签”,让审计对齐项目维度。

14. FAQ:大家最常问的几个问题

-

Q:是否会取代 AI IDE?

-

A:不会。定位不同:它是 CLI 的“可视化与可控化外壳”,与 IDE 优势互补。

-

-

Q:能否在全离线环境工作?

-

A:可以。依赖镜像与本地包管理搞定后,整套系统可完全离线。

-

-

Q:安全怎么保证?

-

A:白名单 + 沙箱 + RBAC + 审计 + 配额 + 灰度/熔断,六件套同时上。

-

-

Q:性能能到什么量级?

-

A:单节点可支撑数百并发会话,分布式架构可水平扩展到上万(取决于执行器与带宽)。

-

15. 结语:与其等“完美”,不如先把“可用”做扎实

很多时候,工程上“靠谱”比“酷炫”更重要。把 CLI 搬上 Web,是一条兼顾效率、可控与合规的现实路径:

-

对工程团队:复用现有 CLI 资产,快速拿到 80% 的价值;

-

对安全与平台团队:把执行能力纳入统一治理;

-

对业务团队:用浏览器就能调用稳定的能力,而不是在命令行前“心惊胆战”。

愿每一条跑在你们内网里的命令,都能被看见、被审计、被复现、被放心复用。也愿你在浏览器里轻敲回车时,仍能感受到命令行那份朴素而可靠的力量。

附:一个更“像产品”的页面草图思路(文字描述)

-

左侧:命令模板树(分类:数据、模型、发布、工具);

-

中间:参数表单 + 终端区域(xterm.js),支持切换“日志/指标/产物”;

-

右侧:会话信息面板(执行人、租户、资源配额、审计字段);

-

顶部:环境选择(本机/容器/K8s)与资源申请(GPU 申请/释放);

-

底部:任务历史与一键回放。

最后,别忘了给你的 CLI Web 来个响亮的名字。反正它不会嫌弃你起得直白,比如:“命令行小助手”。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)