【游戏设计】动作游戏的设计理论

本文探讨了动作游戏设计中交互感与核心机制的设计原则。交互感的核心在于玩家行为与敌人反馈的有意义连接,通过横向(多样化操作)和纵向(智能AI)交互性实现。优秀的战斗系统应构建动态博弈,突破基础"出题-解题"循环,形成"双方交替出题"的互动过程。设计原则包含:精准输入响应、清晰风险回报体系、可视化状态机、多层次反馈系统,以及对战斗节奏、决策密度和资源循环的把控。

一、交互感

交互(lnteraction),本意为个体间的交流互动。也就是说只要玩家有输入,敌人只要有反馈,那么交互就是成立的。 交互感,这里指玩家对交互的主观感受,即感觉到自己的行为对敌人产生了有意义的影响。

产生条件:

-

主体性确认:玩家通过思考做出决策,并根据直觉执行操作。

-

满足预期的反馈:操作后得到即时、清晰的结果(如弹刀成功、敌人硬直)。

交互感的破坏:当敌人拥有过多“绝对霸体”,无视玩家行为,或玩家可以通过“霸体吸血”、“无限连”等手段让敌人无法行动时,交互感就会消失。

产生交互感的方法

-

横向交互性:丰富的玩家手段

-

为玩家提供多样化的“解题工具”,如:拼刀、弹刀、闪避、GP、位移技能、无敌帧技能等。手段越多,博弈深度和可玩性越高。

-

-

纵向交互性:智能的AI与敌人设计

-

敌人不应是出招机器,而应是聪明的对手。

-

优秀AI特征:丰富的招式派生、合理的读指令、多变的节奏、以及自身的“立回”逻辑。

-

设计目标:不是为难而难,而是引导玩家进行交互。好的敌人设计本身就是一个优秀的“教练”。

-

二、核心循环

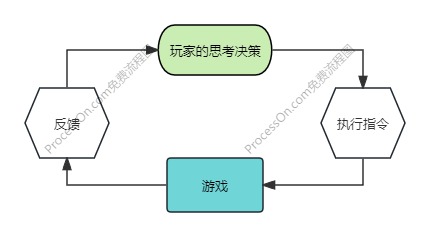

动作游戏的核心机制起源于一个看似简单但精心设计的交互循环:

-

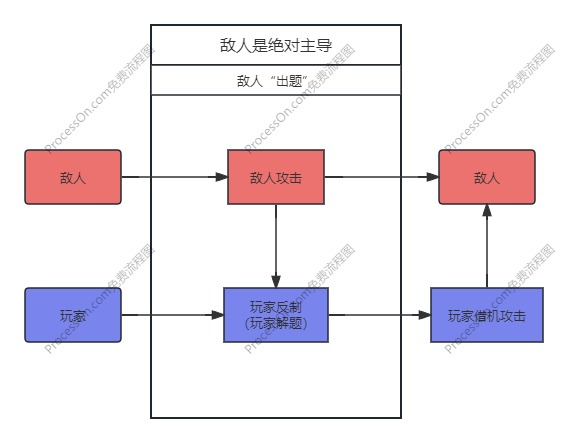

敌人出题阶段:

- 敌人发起攻击行为,表现为不同的攻击模式(如连击、蓄力攻击、范围攻击等)

-

玩家解题阶段:

- 防御机制:格挡、盾反等需要精准时机的防御方式

- 闪避机制:翻滚、滑步等位移规避方式,通常带有无敌帧设定

-

玩家行动阶段:

- 反击窗口:成功防御后获得的短暂输出机会

- 连段攻击:利用敌人硬直时间进行连续输出

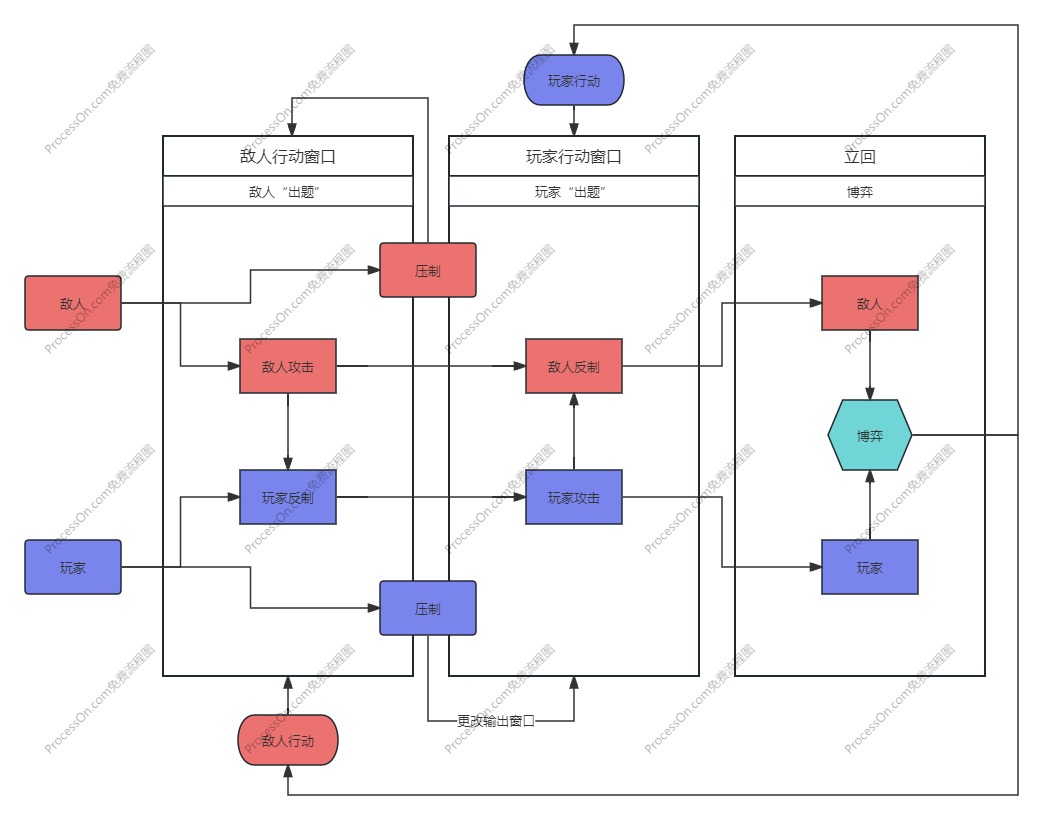

动态博弈的高级实现

优秀动作游戏已经突破了基础循环的局限,建立起更复杂的动态博弈:

-

双向互动机制:

- 敌人会根据玩家行为调整攻击模式(如《怪物猎人》中怪物会针对远程/近战玩家采取不同攻击方式)

- 玩家可以主动打断敌人动作(如《战神》中的符文攻击可以中断BOSS的蓄力)

-

立回:

- 双方在安全距离的走位博弈

- 攻击距离与移动速度的精确把控

-

压制与反压制:

- 玩家可以通过连续攻击建立压制(如《猎天使魔女》中的魔女时间)

- 敌人会设计特殊机制突破玩家压制(如《只狼》中的危字攻击无法被普通防御抵挡)

不再是简单的“BOSS出题,玩家解题”,而是 “双方交替出题” 的动态过程。玩家和AI在规则下进行一场“共舞”,通过压制与反压制,共同将战斗体验升华为一场充满张力和美感的艺术。

三、系统设计原则

输入与响应优先级

- 确保所有操作的动画和逻辑帧严格对应,实现毫秒级的精准响应。这是手感的基础。

输入缓冲与取消窗口

- 使用输入缓冲(预输入)和合理的招式取消机制,降低操作挫败感,同时保留高端连段的可能性。

清晰的风险-回报体系

- 高风险动作(蓄力、慢出招、长后摇)必须对应高回报(破防、暴击、削韧、回复资源),惩罚和收益都必须即时、可见,让玩家能快速学习。

将空间距离资源化

- “立回”的系统化体现。设计依赖于精确距离的机制(如弱点触发、绕背破霸体),让控距本身成为一种高级策略。在“攻击-防御-闪避”之外,再给予玩家“用位移控制攻击距离”的独立收益:如站在怪物“头前 0.8 m”才能触发弱点,或“绕背 0.3 s”可取消 Boss 超霸体。这样把空间也做成资源,战斗就不会退化成“站桩换血”。

可视化的状态机

- 将角色和敌人的行为分解为清晰的状态,并设计状态间的克制关系(如仅在被击倒时才可以使用投技)。用“状态认知”而非纯数值来构建难度曲线。

分层递进的反馈系统

- 一次成功的交互应提供多层次反馈,按顺序呈现:动画 → 特效 → UI变化 → 手柄震动 → 音效。层次越深,沉浸感(打击感)越强。

- ①攻击框-受击框碰撞→②受击动画+击退位移→③火花/血液特效→④手柄轻震+音效→⑤血条/UI 闪烁。

- 玩家越专注,越能接收到更深一层信号,形成“打击感”的沉浸。

控制战斗节奏与呼吸感

- 微循环(30-90秒):杂兵战 -> 精英战 -> 资源点 -> 存档点。

- 大循环(20分钟左右):新机制教学 -> Boss战压力测试 -> 剧情/奖励释放。

独立的成长体系

- 数值成长(装备、技能):负责短期(10-20小时)留存。

- 技巧成长(无伤、速杀、华丽连段):负责长期(50-100小时)乐趣和社区传播。必须防止数值成长稀释技巧成长的成就感。

心流通道与难度曲线

- 概念:根据心理学家米哈里·契克森米哈赖的“心流理论”,游戏难度应略高于玩家的当前技能水平,从而形成挑战,并通过持续学习将技能提升到新高度。

- 应用:通过敌人配置、关卡设计和Boss战,构建一条平滑的“心流通道”。例如,在杂兵战中教学一个新机制(如盾反),然后在精英怪中要求玩家熟练运用,最后在Boss战中作为核心解题手段之一。

“决策密度”与“有意义的选择”

- 概念:在单位时间内,玩家需要做出的有意义决策的数量。高决策密度是动作游戏紧张感和深度的来源。

- 应用:优秀的战斗不是让玩家不停按键,而是在每个时刻都提供多种有意义的选择。例如,面对Boss的一次攻击,玩家可以选择:

- 高风险高回报:GP/弹反,成功则创造巨大输出机会。

- 中等风险:看准时机闪避,并调整到有利站位。

- 低风险低回报:格挡或跑开,保证安全但可能错过输出窗口。

- 这些选择共同构成了立回博弈。

资源循环与节奏控制

- 概念:将玩家的行动与资源(如精力、怒气、连击值)的消耗与回复挂钩。

- 应用:例如,《仁王》的“残心”系统将攻击(消耗精力)和精准回收(回复精力)紧密结合,将资源管理变成了一个高技巧性的核心循环。这鼓励玩家积极进攻而非被动等待,从而控制战斗节奏。

附——术语解释

A. 核心概念类

-

交互感:玩家感受到自己的操作能对游戏世界(尤其是敌人)产生即时、有意义反馈的主观体验。是动作游戏的灵魂。

-

立回:指对战双方在攻击距离内,通过移动、牵制、试探等进行心理和战术博弈的阶段。目标是创造攻击机会或避免被动挨打。

-

战斗节奏:战斗中方方面面有规律的变化,包括攻击频率、敌人出现波次、Boss阶段转换等。好的战斗节奏能让玩家保持心流。

B. 玩家行为与机制类

-

前摇:招式发出前,角色做预备动作的时间。玩家需要通过观察敌人的前摇来判断其攻击。

-

攻击判定:招式能够命中敌人的有效区域或时间范围。

-

后摇:招式发出后,角色恢复常态的时间。后摇期间玩家通常无法操作,是攻击的破绽。

-

硬直:角色受创或进行某些动作后,暂时失去控制的状态。分受击硬直和动作硬直。

-

霸体:角色在行动时,不会因受到普通攻击而产生硬直的状态。超级霸体通常指即使受到重击也不会中断当前动作。

-

GP:源自《怪物猎人》,指在招式发动瞬间带有防御或无敌判定的技巧。成功GP能抵消伤害并常带来强力反击,是高风险高回报的典型设计。

-

派生:在基础攻击动作中或结束后,通过不同的输入指令,衔接出不同的后续攻击,形成连段。

-

取消:通过特定指令(如闪避、跳跃或特殊技能)中断当前动作的后摇,立即接续下一个动作。是提升流畅度和连段复杂度的关键。

-

输入缓冲:系统会短暂记忆玩家的提前输入,并在当前动作结束后自动执行,使操作更顺畅。

C. 敌人与AI类

-

读指令:AI不通过视觉判断,而是直接读取玩家输入指令来做出反应。低级读指令会显得不自然(如精准对应玩家喝药),高级应用则是模拟高手的预判反应,增加压迫感。

-

受击反馈:敌人被击中时的表现,如播放受击动画、出现硬直、后退、部位破坏等。这是交互感最直接的体现。

-

仇恨/目标管理:AI选择攻击目标的逻辑。在多敌人战斗中,清晰的仇恨机制有助于玩家制定策略。

-

阶段转换:Boss在生命值达到特定阈值时,改变攻击模式、形态或场景,重置战斗节奏,防止玩家一套策略用到死。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)