Agent元年,这家企业从规则式智能客服走向语音智能体

生成层通过神经网络语音合成技术模拟人类倾听停顿(0.8-1.2秒最佳间隔),使对话自然度提升。支撑层的分布式微服务架构支持万级并发,网络延迟压降至5ms内,满足政务热线、电商大促等峰值需求。

在数字化转型浪潮中,企业通信领域正经历一场深刻变革。传统规则式智能客服因识别能力有限、交互体验僵硬,难以满足企业的复杂需求。

成立于2018年的云蝠智能,作为国家高新技术企业,最初也遵循着行业通用的规则式客服路径。

然而,面对传统呼叫中心日均处理仅300-500通电话、人力成本占比超60%的行业痛点,云蝠智能选择了全面转向大模型语音智能体的技术革新。

规则式客服的三重困境

传统呼叫中心面临结构性矛盾,这成为云蝠智能技术转型的根本动因。

智能客服领域长期存在效率瓶颈,人工坐席日均处理量仅300-500通,高峰时段拥堵严重,客户等待焦虑加剧。

此外,成本高企问题突出。传统呼叫中心人力成本占比超60%,且培训周期长达2-3个月,单次人工外呼成本达5元。

在客户体验方面,传统IVR系统因僵化的树状逻辑导致对话连贯性差,客户中途挂断率高达25%。72%的用户因IVR按键繁琐放弃咨询。

魏佳星曾坦言:“传统呼叫系统依赖于预设规则,一旦客户的表述稍有变化,就容易出现理解偏差。”这种机械式应答无法满足现代企业的服务需求。

从“机械应答”到“智能交互”

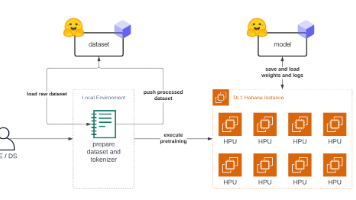

云蝠智能的转型之路体现在技术架构的根本性重构上。公司研发的VoiceAgent语音智能体,通过全栈自研的五层协同架构,实现了质的飞跃。

在感知层,系统采用流媒体降噪技术,在嘈杂环境下语音识别保持高准确率,远超行业平均水平。

理解层则基于大模型,实现了复杂语义解析能力,可精准区分“行不行≠不行”等微妙差异,意图识别准确率大幅度提高。

云蝠智能的工程师们投入巨大精力研发,专注于拟人化细节:精准嵌入“嗯”“啊”“哦”等自然反馈词,模仿人类倾听时的停顿。

决策层采用强化学习路由算法,实现99%转人工成功率,动态调整服务优先级。

生成层通过神经网络语音合成技术模拟人类倾听停顿(0.8-1.2秒最佳间隔),使对话自然度提升。

支撑层的分布式微服务架构支持万级并发,网络延迟压降至5ms内,满足政务热线、电商大促等峰值需求。

应用场景

云蝠智能的VoiceAgent已在多个行业实现规模化落地,展现出显著的应用价值。

在政务与公共服务领域,某市级电视台部署VoiceAgent后,实现7×24小时AI前台服务,日均处理来电800+通,节约15名人工客服工作量。

该系统支持方言区域识别,政策宣贯准确率提升。

在物流行业,面对日均千万级包裹量导致的查件咨询量激增,VoiceAgent实现了智能查件自动化。

用户通过自然语言提供运单号,系统自动调用物流API播报位置及预计送达时间,查件需求实现全自动处理,单次服务成本从5元降至0.5元。

在心理健康服务领域,动态情感共情技术可实时监测用户情绪波动,检测到焦虑信号时自动切换安抚语调,触发RAG检索生成心理疏导方案。

云蝠智能为某省级电视台打造的基于大模型的智能客服系统,不仅能认真倾听来电,还能自动总结来电诉求要点(如人物、时间、地点等)。

技术亮点

云蝠智能语音智能体的核心技术突破体现在多个方面,使其交互体验接近真人。

多轮对话上下文管理采用记忆网络技术,将订单号、投诉类型等关键信息存入外部知识库,使对话连贯性提升,客户中途挂断率降低。

动态情感共情技术通过声纹分析实时捕捉用户情绪特征(焦虑/愤怒/平静),系统自动调整语调和话术策略。

在交互节奏方面,系统嵌入自然反馈词,模拟人类倾听节奏,使客户感知到服务温度。

人机无缝协同机制实现AI预处理与智能升级的闭环:AI自动接听并提取关键要素,当检测到复杂需求时自动转人工,同步对话历史和意图标签给坐席。

与传统规则式客服相比,VoiceAgent实现了从“问答”到“对话”的转变。魏佳星形象地解释:“与市面上多数采用预设规则(一问一答)的竞品不同,我们选择了更具挑战性的‘生成式’路径。”

结语

谈到未来发展,魏佳星展望道:“语音智能体的终极目标是‘听懂话’更要‘听懂人’。”

2025年11月,云蝠智能将发布VoiceAgent 2.0版本,基于多个大模型赋能,构建“感知-理解-决策-生成-支撑”全栈架构。

云蝠智能的语音智能体正推动企业服务从“成本中心”向“增长引擎”跃迁,将每次通话转化为结构化数据资产,通过170+业务标签构建客户需求图谱,反哺产品迭代与服务优化。

技术的前行从不停歇。云蝠智能的不断进步证明:技术的温度不在于拟人化程度,而在于对人性需求的深度响应。

更多推荐

已为社区贡献34条内容

已为社区贡献34条内容

所有评论(0)