收藏学习!ReAct框架:让大模型从“胡编乱造“到“有据可查“的革命性突破

ReAct(Reasoning+Acting)是一种突破性框架,让AI模型交替进行思考(Thought)、行动(Action)和观察(Observation),结合推理与行动的优势。这种范式降低了AI幻觉,提高了正确性和任务完成能力,使AI从"问答机器"升级为能主动查询信息的"智能代理"。ReAct不仅增强了AI的可解释性,还为构建可信赖的AI助手铺平了道路,代表了AI发展的重要方向。你有没有遇到

ReAct(Reasoning+Acting)是一种突破性框架,让AI模型交替进行思考(Thought)、行动(Action)和观察(Observation),结合推理与行动的优势。这种范式降低了AI幻觉,提高了正确性和任务完成能力,使AI从"问答机器"升级为能主动查询信息的"智能代理"。ReAct不仅增强了AI的可解释性,还为构建可信赖的AI助手铺平了道路,代表了AI发展的重要方向。

你有没有遇到过这样的情况:你让 ChatGPT 帮你查一篇最新的论文,它信誓旦旦地回答了一大段,听起来有理有据。结果你去核对资料,发现全是它编的。

这并不是它“故意骗人”——而是因为,它只能“想”,却没法真正“查”。

其背后的原因是:传统模型更多依靠内部“推理”或记忆,而缺乏与外部世界“互动”和“执行”的能力。

于是,来自 Google Research(Brain 团队)和 Princeton University 的研究者提出了一个极具突破性的框架:ReAct:让 AI 不只是思考,还能行动。《ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models》

为什么要“推理+行动”

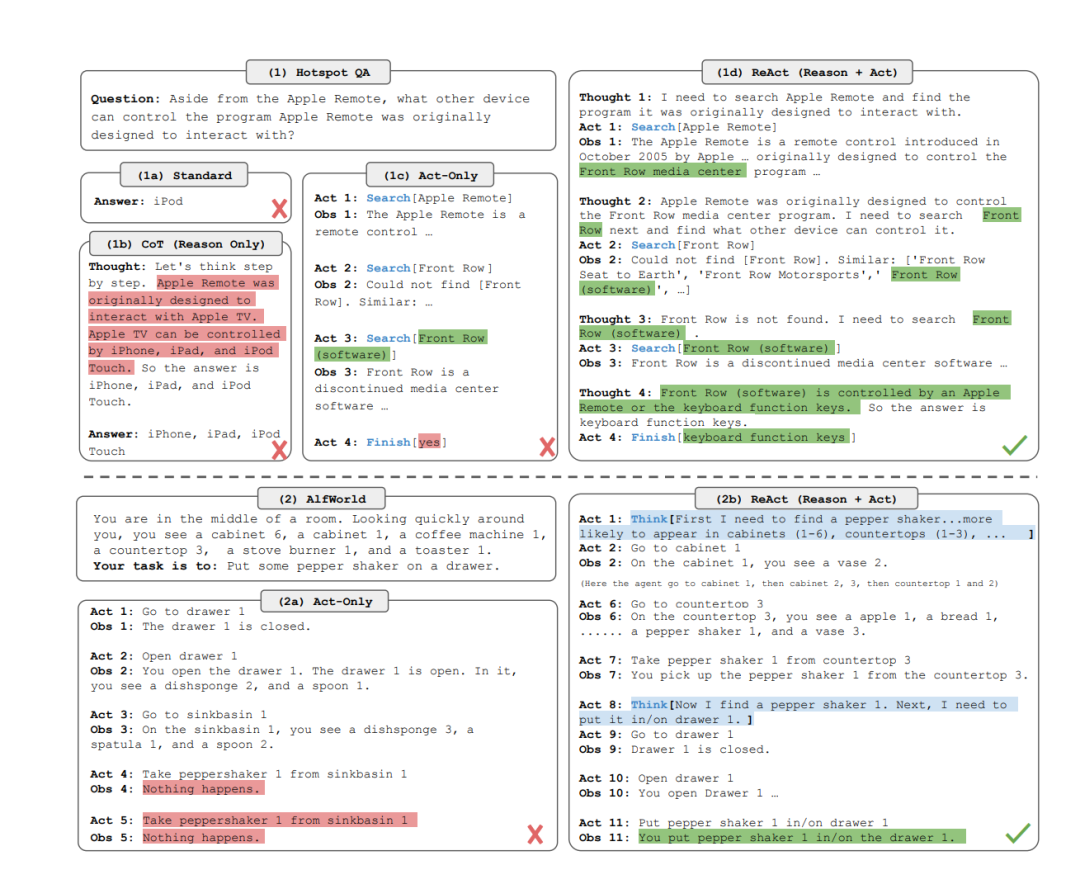

在此前的研究中,有两条主线:

- 一类是“推理(Reasoning)”型,比如链式思考(Chain-of-Thought, CoT)技术,它让模型生成中间推理步骤,从而提升复杂问题的解答能力。

- 另一类是“行动(Acting)”型,即让模型在文本环境、网页、游戏中生成具体动作或调用工具,但这类方法往往缺少“规划”与“反思”机制。

这两条路径各有所长,却也各有局限:只“推理”容易脱离真实世界、产生幻想(hallucination)或错误传播;只“行动”则可能缺乏策略、目标不清。

人类在日常任务中,其实是“思考→行动→观察→再思考”的循环。正如他们在论文中所说:

“Consider the example of cooking up a dish in the kitchen. … Between any two specific actions, we may reason in language … we may also act (open a cookbook …) to support the reasoning and to answer questions.” 以在厨房里烹饪一道菜为例。……在任意两个具体动作之间,我们可以在语言中进行推理……我们也可以采取行动(打开食谱……)来支持推理并回答问题。

因此,研究者提出:如果能让语言模型在“推理”和“行动”之间交替进行——即“Reasoning + Acting(ReAct)”——就可能兼得两者优势

ReAct 到底是什么?

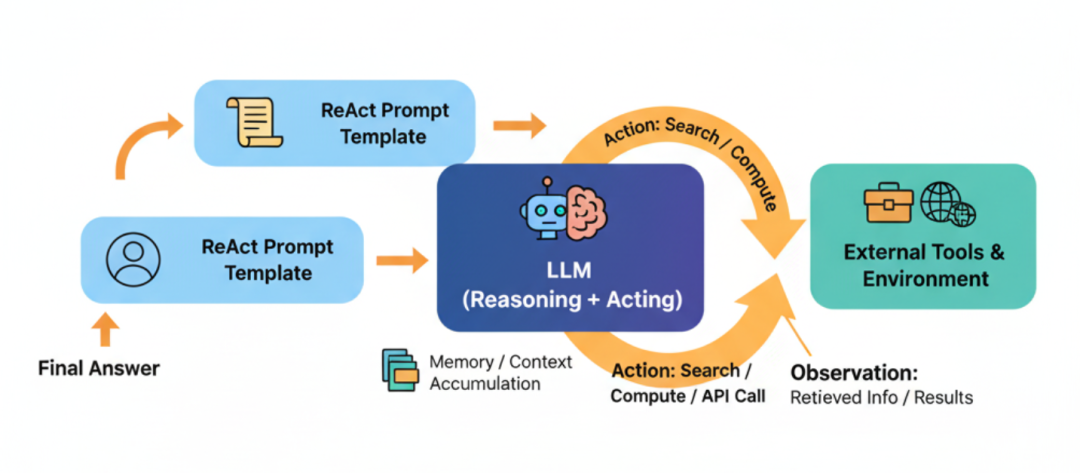

ReAct(Reasoning + Acting)是一种提示与决策范式,让语言模型在完成任务时交替输出两种内容:

Thought → Action(tool, args) → Observation(result) → Thought → … → Final Answer

- Thought(思考):模型明确它接下来要干什么

- Action(行动):调用外部工具或环境,比如检索信息、点击网页、计算

- Observation(观察):读取返回结果(如搜索结果、网页内容),把结构化结果写回上下文, 记录工具返回的证据或更新自己的计划

- Loop(循环):基于反馈,进入下一轮思考或给出最终答案

- Final Answer:依据事实与规则收敛到结论

本质上是一种让语言模型同时具备“推理”和“行动”能力的通用策略。它既不是单纯的思维链,也不是盲目的动作序列,而是将两者交替融合。

具体来说,通过设计了一种提示范式,引导大型语言模型在解决任务时,像人一样交替输出两种内容:一段**“思考”(推理痕迹),然后一个“行动”(动作指令)**,再思考,再行动……如此循环

ReAct 是如何运作的?

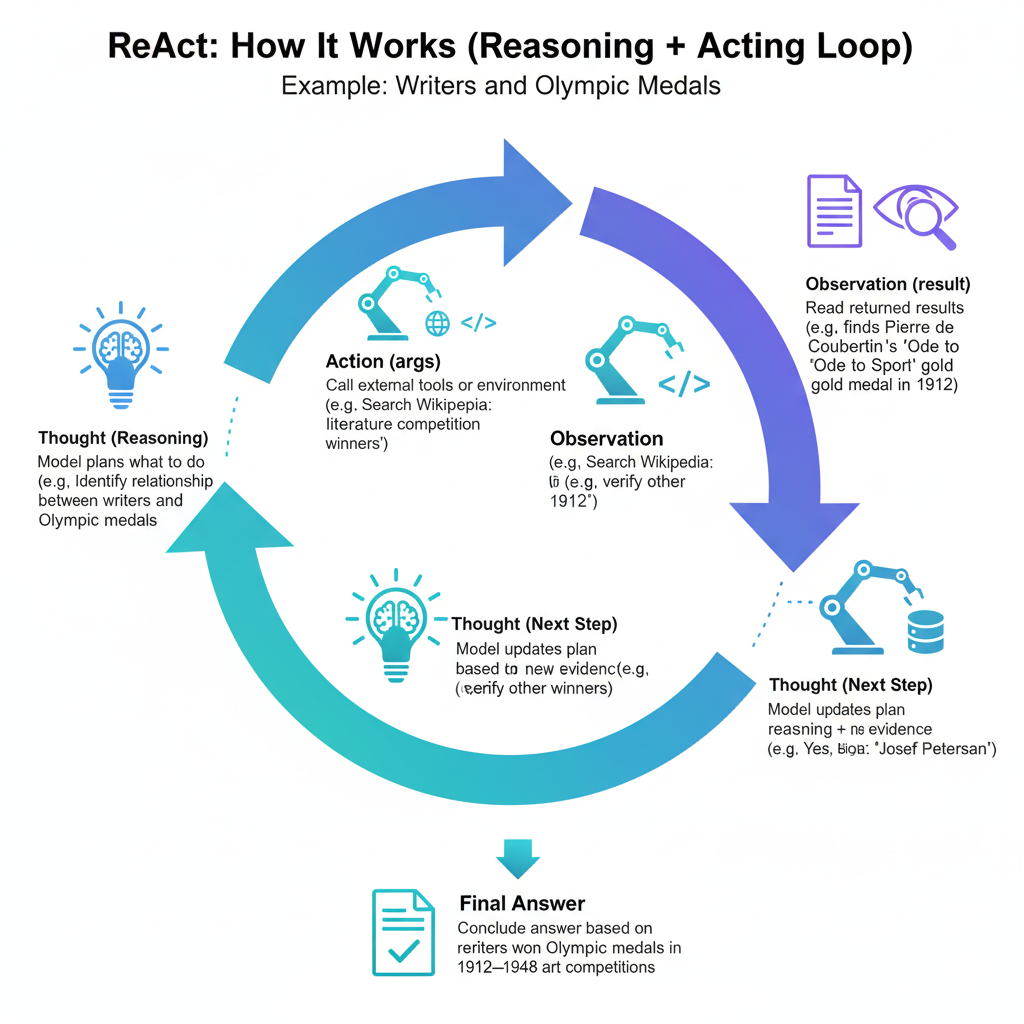

那么,ReAct 具体是怎样工作的呢?我们可以用一个日常问答任务来说明。想象你问 AI 一个复杂的问题:“历史上有没有作家得过奥运会奖牌?”

对于一般的语言模型来说,它要么凭记忆直接作答(很可能答不上来或张冠李戴),要么干脆放弃。

而一个使用 ReAct 的模型会这样解决:

-

Thought(推理):模型首先在“脑海中”想:“这个问题需要分别找到‘作家’和‘奥运会奖牌’的关联。我可能需要知道哪些奥运项目有作家参与,或者哪些得奖运动员恰好也是作家。” 它把这个思考过程文本化,让我们也能看到它此刻的思路。

-

Action(行动):接着,模型决定采取行动获取信息。比如它输出一条指令:“搜索:Olympic Games literature competition winners site:wikipedia.org”。这个指令会让它去查询一个知识库(如维基百科)。

-

Observation(观察):假设搜索返回了结果,模型读取到相关信息,比如

在英文维基百科上找到条目:《Art competitions at the 1912 Summer Olympics》《1912 年夏季奥运会的艺术比赛》、《Pierre de Coubertin》《皮埃尔·德·顾拜旦》、《Ode to Sport》《体育颂》主要信息摘要如下

1912 年斯德哥尔摩奥运会首次举办艺术比赛;文学金牌颁给了一首题为《Ode to Sport》(《颂歌:献给体育》)的诗;获奖者署名为“Georges Hohrod and Martin Eschbach”;后来被揭示这是顾拜旦(Pierre de Coubertin)使用的笔名;之后多届奥运会确实有作家获奖(如丹麦的 Josef Petersen 也曾获得银牌)。

-

Thought(推理):模型拿到新线索后,再次思考:“最初的假设得到了印证:奥运会早期确实有文学比赛。顾拜旦虽然主要被认为是‘现代奥林匹克之父’,但他也写过文学作品,并通过笔名获得了金牌。所以这个问题的答案是‘有’,但我必须注明这件事的背景与细节,否则容易引起误解,于是…

-

Action(行动):模型再输出另一个指令:“进一步搜索:Josef Petersen Olympic literature medal”“进一步搜索:Josef Petersen 奥运文学奖牌

-

… : 如此反复,直到模型确信掌握了足够事实。

-

Final Answer(最终回答):模型综合所得信息,给出回答:“

是的,历史上确实有作家在奥运会上获得过奖牌。

这是因为在 1912–1948 年期间,奥运会设有“艺术比赛”项目,包括文学、音乐、绘画、建筑、雕塑等。

1. Pierre de Coubertin(皮埃尔·德·顾拜旦)

年份:1912 年斯德哥尔摩奥运会

奖项:文学金牌

作品:《Ode to Sport》作品:《颂运动》

备注:他使用笔名“Georges Hohrod and Martin Eschbach”参赛。

2. Josef Petersen(丹麦)约瑟夫·彼得森(丹麦)

年份:1924 年、1932 年

奖项:文学银牌

作品:史诗类文学

1949 年后,奥运会不再颁发艺术比赛奖牌,因此这是历史上一段“很容易被遗忘的奥运趣事”。”

这个过程就像一个勤奋的研究助理:一边想办法、一边查资料。

整个解题过程中,我们看到的是一串**“Thought(思考)- Action(行动)- Observation(观察)”**循环产出的文本,这就是ReAct的工作轨迹。

这样做的好处在于:

- 推理(Thought)帮助模型 规划、调整 行动。

- 行动(Action)帮助模型 获取外部信息,修正推理偏差。

- 整个过程更贴近人类解决问题的方式:既有内部思考,也有外部操作。

值得注意的是,这些“Thought”虽然对最终答案没有直接贡献,但它们串联起了各步行动,帮助模型规划路线、纠错和记忆中间结果,而“Action”则让模型有机会查漏补缺,获取新知。

二者合在一起,使得 AI 既能举一反三地推理,又能脚踏实地去验证。

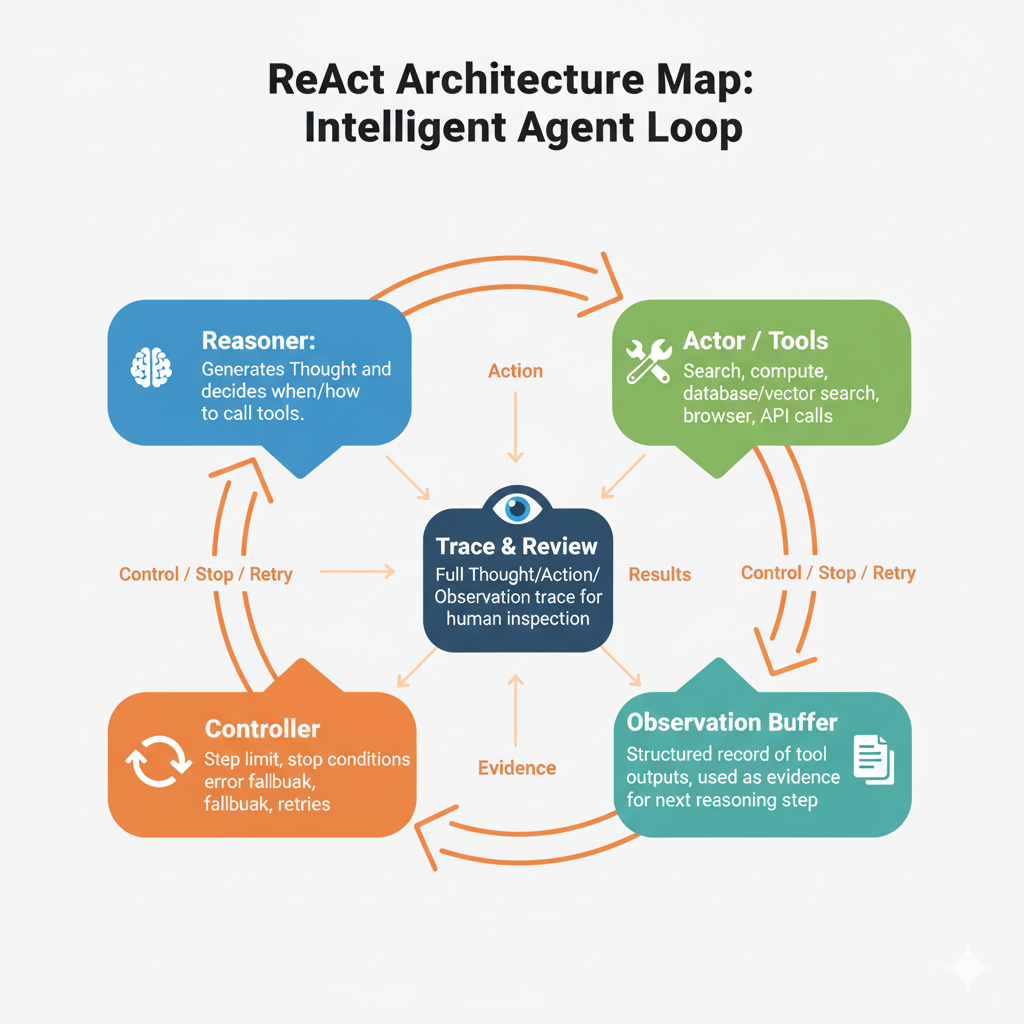

ReAct 的“架构地图”

可以把 ReAct 的工程化形态理解为一个有“回路”的智能体架构:

- 推理单元(Reasoner):用自然语言生成 Thought,并决定是否/如何调用工具。

- 行动执行器(Actor/Tools):检索、计算、数据库/向量库查询、浏览器操作、API 调用等。

- 观察缓存(Observation Buffer):把每次工具输出结构化记录,作为下一步推理的证据源。

- 循环与控制(Controller):限制步数、设定停机条件、异常回退(如从 ReAct 退回纯 CoT 票决)、错误重试。

- 可解释与审核(Trace & Review):保留完整 Thought/Action/Observation 轨迹,支持人类审阅与干预。

这张“地图”对应的每个环节,都能在 ReAct 论文与基准环境的实验设计中找到依据。

ReAct 的优势和局限

ReAct 之所以被认为是一个重要转折点,核心在于它把“想”和“做”结合在一起,带来了四大改变:

-

降低幻觉、提高正确性:通过检索/交互获得新鲜证据来纠错,特别适合开放域与需要最新信息的任务。

比如知识问答与事实查证中,引入ReAct后,模型能够在需要多步推理的问题上避免胡乱猜测,因为它可以实时查询资料。

即使在仅靠提示而未额外训练的情况下,ReAct模型的表现也不输纯思维链的模型。更重要的是,它杜绝了很多常识性谬误。

-

更强的长程任务能力:在网页/具身环境等多步决策中,闭环能把复杂任务拆解并逐步逼近目标。

比如:在类似游戏和购物这样的环境中,ReAct 模型几乎碾压了过往的专业方案。

以前,要训练一个能玩文字游戏的AI,往往需要成千上万次示范(模仿学习)或反复试错训练(强化学习)。而一个用ReAct提示的大模型,只看了一两个示例,就取得了比那些辛苦训练的代理更高的成功率

-

可解释、可审计:完整的 Thought/Action/Observation 轨迹让错误定位与人审纠偏更容易。

比如:有一个很大的优势就是过程透明。模型的推理过程被显式地记录下来,让我们人类可以读懂 AI 每一步在想什么、做什么。

这种可解释性带来了信任感和可控性:当模型出错时,我们可以定位是哪一步推理不当;甚至可以人机协作,人工干预模型的思考来引导它纠正。

-

范式通用、模型无关:既可用于“大模型提示”,也可配合“小模型微调”做成稳定代理。

当然,ReAct 也并非万能,它也有很多局限性:

- 成本与时延:每一步都要“想+动手”,调用次数和上下文长度上升,带来金钱与延迟成本。这一点在交互式环境(如 WebShop)尤其明显。

- 工具可靠性依赖:如果检索质量差、网页结构噪声大,错误证据会污染后续推理。WebShop 论文就强调网页噪声与策略探索的挑战。

- 循环风险与策略崩溃:不设止损会陷入无效反复;需要步数上限、异常回退与质控。ReAct 论文也建议在失败时回退到纯推理再投票。

- 安全与对抗:开放网页/工具接口会暴露在提示注入、恶意页面、指令劫持等风险下,必须配合白名单、I/O 过滤与隔离沙箱(这一点属于工程性必备,而非论文核心贡献)。

- 并非处处需要:在封闭、小规模计算题(如基本算术、常识问答)中,纯 CoT 已足够,ReAct 反而画蛇添足

也许有人会问,这项研究对普通人或者AI从业者有什么影响?事实上,ReAct 的出现已经悄然改变了我们与 AI 协作的方式。

举个例子,如今大火的开源工具 LangChain(用于构建各种对话智能体的框架)正是把 ReAct 思想运用在实际软件中的成果。

开发者可以借助LangChain,轻松让模型在对话中调用搜索引擎、数据库等外部工具,再配合Chain-of-Thought式的推理步骤来完成复杂任务。

这意味着,ReAct 将大语言模型从“问答机器”升级成了“智能代理”:它不再局限于输出一句话答案,而是可以根据需要主动采取行动、查询信息、再整理回答。

这种范式拓展了大型语言模型的应用边界——从回答问题,进化到处理任务。

从更宏观的角度看,ReAct 提供了一种让 AI 更加类似人类思维的范式。

以前,我们总担心 AI 胡编乱造、不可信,因为它缺乏与现实世界的连接;ReAct表明,通过让AI在推理中引入环境反馈和工具使用,可以大幅缓解这个问题,让AI的决策有迹可循、可靠可查。

这为打造可信赖的 AI 助手铺平了道路。试想未来的智能体,无论是虚拟助理还是机器人,都可以一边听取你的要求、一边自主规划步骤,必要时查询资料或执行物理操作,然后报告给你一个周全的解决方案——这正是ReAct引领的方向。

作为一项重要性的研究,ReAct 将原本平行的两股AI潮流——“让模型思考的能力”和“让模型行动的能力”——首次紧密结合,产生了远超预期的化学反应。

它证明了:当AI既能动脑又能动手时,许多过去棘手的任务变得迎刃而解。

对于AI研究者和开发者来说,ReAct打开了一扇新的大门——让模型通过交互式推理来利用外部信息源,提升解决问题的广度与深度;

例如,让AI通过类似方法解决更复杂的现实世界任务,甚至结合其他技术(比如强化学习)进一步提升自主决策能力。

但不管技术如何演进,ReAct传递出的核心理念值得铭记:最强大的智能,源于将“内在思考”与“外在行动”融为一体。

当AI学会像人一样一边思考一边行动,我们或许正迈出通往通用人工智能的关键一步。

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

为什么要学习大模型?

我国在A大模型领域面临人才短缺,数量与质量均落后于发达国家。2023年,人才缺口已超百万,凸显培养不足。随着AI技术飞速发展,预计到2025年,这一缺口将急剧扩大至400万,严重制约我国AI产业的创新步伐。加强人才培养,优化教育体系,国际合作并进是破解困局、推动AI发展的关键。

大模型入门到实战全套学习大礼包

1、大模型系统化学习路线

作为学习AI大模型技术的新手,方向至关重要。 正确的学习路线可以为你节省时间,少走弯路;方向不对,努力白费。这里我给大家准备了一份最科学最系统的学习成长路线图和学习规划,带你从零基础入门到精通!

2、大模型学习书籍&文档

学习AI大模型离不开书籍文档,我精选了一系列大模型技术的书籍和学习文档(电子版),它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础。

3、AI大模型最新行业报告

2025最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

4、大模型项目实战&配套源码

学以致用,在项目实战中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。

5、大模型大厂面试真题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我精心整理了一份大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

适用人群

第一阶段(10天):初阶应用

该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。

- 大模型 AI 能干什么?

- 大模型是怎样获得「智能」的?

- 用好 AI 的核心心法

- 大模型应用业务架构

- 大模型应用技术架构

- 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识

- 提示工程的意义和核心思想

- Prompt 典型构成

- 指令调优方法论

- 思维链和思维树

- Prompt 攻击和防范

- …

第二阶段(30天):高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。

- 为什么要做 RAG

- 搭建一个简单的 ChatPDF

- 检索的基础概念

- 什么是向量表示(Embeddings)

- 向量数据库与向量检索

- 基于向量检索的 RAG

- 搭建 RAG 系统的扩展知识

- 混合检索与 RAG-Fusion 简介

- 向量模型本地部署

- …

第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

- 为什么要做 RAG

- 什么是模型

- 什么是模型训练

- 求解器 & 损失函数简介

- 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它

- 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调

- Transformer结构简介

- 轻量化微调

- 实验数据集的构建

- …

第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

- 硬件选型

- 带你了解全球大模型

- 使用国产大模型服务

- 搭建 OpenAI 代理

- 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion

- 在本地计算机运行大模型

- 大模型的私有化部署

- 基于 vLLM 部署大模型

- 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型

- 部署一套开源 LLM 项目

- 内容安全

- 互联网信息服务算法备案

- …

学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献202条内容

已为社区贡献202条内容

所有评论(0)