研二学姐的深夜观察:实验室里,悄悄努力的人都在卷这些技能……

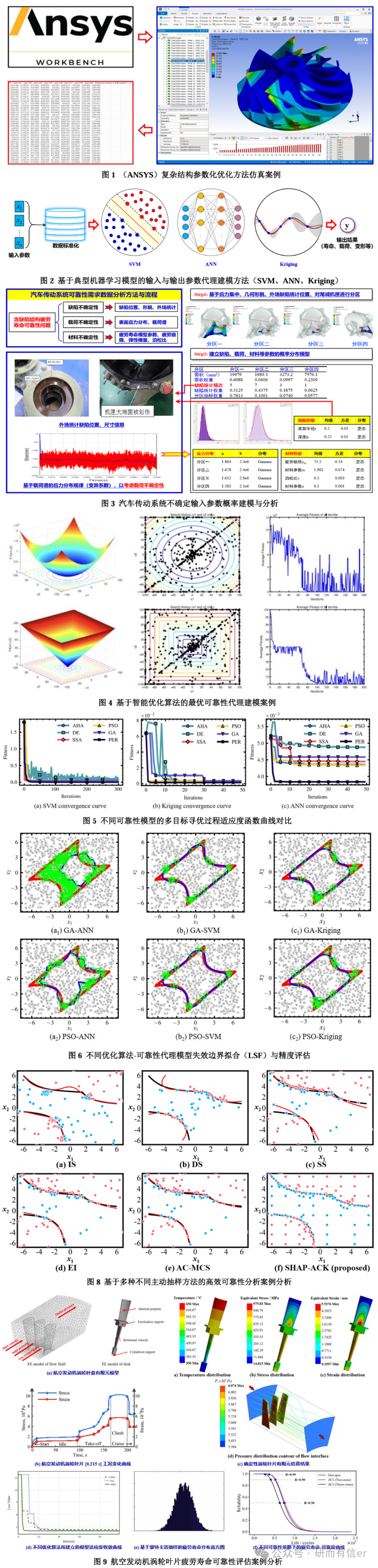

《AI+工业软件实战课程:助力科研加速的六项硬核技能》 这套专为研究生设计的实战课程,聚焦"AI+工业软件"交叉领域,包含六大科研加速器:1)智能故障诊断(1D-CNN处理振动信号);2)可靠性分析(ANSYS+Python联合仿真);3)疲劳寿命预测(CNN-LSTM混合模型);4-5)复合材料建模(生成式AI材料设计);6)智能水泥基(PINN+GAN应用)。课程特色:复现

晚上十点,实验室依然灯火通明。坐我旁边的师兄没在跑他那永远出错的仿真,而是在敲Python代码;对面搞材料的学霸师姐,也没在愁她的实验数据,而是在训练一个什么神经网络。

我好奇地凑过去看了看,才发现我们之间,不知何时已经隔开了一条名为 “AI + 工业软件” 的鸿沟。

他们好像掌握了一套“新语言”,能轻松地和计算机对话,让算法去解决我们过去靠手算、靠试错、靠“玄学”调参的科研难题。而我,还在文献和传统方法的海洋里挣扎。

后来,我软磨硬泡,才从师兄那里要来了他们的“秘密武器”——一套他们都在悄悄跟学的 AI与工业软件实战课程。看完后我恍然大悟,原来不是他们天赋异禀,而是他们提前站上了更高的“装备”。

如果你也和我一样,面临以下困境,那接下来的内容,或许能为你打开一扇新的大门:

-

研究方向前沿,传统方法不够用,想引入AI却无从下手;

-

仿真/实验成本巨大,周期漫长,导师催进度,自己干着急;

-

面临秋招/实习,发现企业要求的“智能设计”、“数字孪生”等技能,自己一个都不会。

这套课程完全是从我们研究生的真实痛点出发设计的。它不是泛泛而谈的理论,而是六个能直接用于你课题的 “科研加速器” 。下面,我就以一个学生的视角,为大家扒一扒这些课到底香在哪里。

🔥 给机械/能动/航空人的“硬核装备”

专题一:数据驱动智能故障诊断

-

我的理解: 这就是给设备做“CT”和“预后”啊!传统方法依赖专家经验,而这门课教你怎么让机器自己从振动信号里学习诊断知识。

-

心动点:

-

1D-CNN直接处理振动信号,告别复杂的手动特征提取,这才是真正的端到端学习。

-

用迁移学习解决我们最头疼的“实验室数据少,工况数据多”的泛化难题。

-

复现顶会论文,这简直就是送给我们发论文的“标准答案”和创新模板。

-

专题二:装备结构可靠性分析与优化

-

我的理解: 把“可靠”这个定性概念,变成可计算、可优化的定量指标。再也不怕答辩时被老师问“你这个安全系数怎么来的?”了。

-

心动点:

-

用AI代理模型替代耗时几小时甚至几天的仿真,计算效率提升90%以上,这能省下多少等结果的时间啊!

-

完整的 ANSYS + Python 联合仿真流程,这才是工业界正在用的技术栈。

-

学会不确定性量化,让你的科研结论更严谨,更经得起推敲。

-

专题三:金属结构疲劳寿命预测

-

我的理解: 一门“跨界”神课!把力学、热物理学和深度学习神奇地融合在了一起。

-

心动点:

-

不仅能学ABAQUS做传统疲劳仿真,还能玩转红外热像技术,用温度反推损伤。

-

搭建CNN-LSTM混合模型,从热像序列中预测裂纹的“未来”,这课题方向又新又酷。

-

🧪 给材料/化工/土木人的“造物法则”

专题四 & 专题五:复合材料/聚合物AI建模

-

我的理解: 这两门课是通向“材料计算”这个前沿领域的钥匙。一门偏重结构性能,一门偏重分子设计。

-

心动点:

-

(专题四) 学ABAQUS二次开发,自己写脚本批量生成模型,实现从微观到宏观的多尺度模拟。再用深度学习模型替代有限元,实现性能的秒级预测。

-

(专题五) 用生成式AI(VAE, GAN) 来设计新的高分子材料,甚至用大语言模型(如PolyBERT) 预测性能,这简直是“材料GPT”的实战版,想象空间巨大。

-

为什么我劝你,早点接触这些?

作为学生,我们最大的资本是时间。早点掌握这些“AI+工业”的交叉技能,意味着:

-

科研降维打击: 当同门还在用传统方法苦苦挣扎时,你已经能用新思路、新工具,更快地产出更前沿的成果。

-

求职硬核底气: 在面试时,你能清晰地讲出如何用AI解决一个具体的工程问题,并展示相关的项目代码,这比空谈理论要强一百倍。

-

建立思维护城河: 培养起“物理机理+数据驱动”的融合思维,这种能力在未来十年都将是稀缺的。

师兄跟我说了一句话,我印象特别深:“现在觉得是‘加分项’的技能,几年后就会变成‘基础项’。”

改变,可以从看懂一套课程大纲开始。这套课程的主办方是北京软研国际信息技术研究院,讲师都来自顶尖高校的一线科研团队,他们懂理论,更懂我们科研狗的疾苦。

基于AI智能算法的装备结构可靠性分析与优化设计技术

|

目录 |

主要内容 |

|

|

第一部分 基础理论与仿真建模 |

核心要点: (1) 结构疲劳可靠性理论基础 (2) 结构参数化仿真与优化建模方法 (3) 基于机器学习的智能代理建模理论基础 1. 关键理论: 1.1. 结构可靠性分析基础(FORM,SORM,蒙特卡洛模拟等) 1.2. 疲劳寿命预测理论与概率寿命模型(S-N曲线等) 1.3. 优化理论基础(结构参数优化:单目标、多目标问题) 1.4. 机器学习基础(智能代理建模:Kriging、SVM等) 实践1:仿真环境搭建与自动化流程 ◇ Case 1:(ANSYS)参数优化方法仿真案例 ◇ Case 2:基于Python或MATLAB的优化问题建模与求解 ◇ Case 3:机器学习领域的经典代理模型构建与预测分析 ◇ Case 4:结构可靠性的小规模DOPs抽样与代理模型建模 |

|

|

第二部分 高精度代理模型与不确定性量化 |

核心要点: (1) 联合代理建模技术(两种及以上模型混合建模方法) (2) 不确定性量化与结构可靠性评估 1. 智能代理模型优化与不确定性分析 1.1. 高级代理模型构建技术(向量代理模型、集成模型) 1.2. 基于智能优化算法的代理建模理论(GA、PSO算法等) 1.3. 参数不确定性量化与灵敏性分析(Gamma、t分布模型等) 1.4. 基于代理模型的概率预测与可靠性评估(R、Pf、灵敏性等) 实践2:高精度代理模型构建与寿命预测 ◇ Case 1:ANSYS- Python的多输出响应的联合代理建模方法 ◇ Case 2:基于智能优化算法的性能函数代理建模方法(理论边界LHS) ◇ Case 3:结构可靠性问题中不确定参数概率建模与灵敏性分析(传动系统不确定参数概率建模与分析) ◇ Case 4:一种航空高压涡轮叶片的径向间隙可靠性评估案例分析 |

|

|

第三部分 智能优化与可靠性设计工程应用 |

核心要点: (1) 疲劳可靠性评估与P-S-N曲线概率建模 (2) 基于失效贡献分析的维修决策与检查间隔优化 (3) 可靠性约束下的结构优化设计与多目标权衡 1. 智能优化算法与可靠性设计工程应用 1.1. 疲劳可靠性分析:P-S-N曲线概率模型(对数正态分布、威布尔分布) 1.2. 失效模式识别与贡献度分析(FMEA,失效概率占比计算) 1.3. 基于可靠性的检查/维修间隔优化(Risk-based Inspection, RBI) 1.4. 可靠性约束下的结构轻量化设计(RBDO框架:解耦法等) 1.5. 多目标权衡优化:性能-可靠性-成本的Pareto前沿(NSGA-II算法) 实践3:智能优化算法实现与可靠性设计工程应用案例 ◇ Case 1:疲劳可靠性评估与P-S-N曲线拟合(高周疲劳试验数据处理,概率寿命预测) ◇ Case 2:失效模式贡献度分析(多失效模式结构的系统可靠性) ◇ Case 3:基于可靠性的零部件检查间隔制定(航空结构的维修策略) ◇ Case 4:多目标优化可靠性约束下的航空结构优化设计案例分析 |

|

|

第四部分 可靠性主动抽样方法拓展应用 |

核心要点: (1) 主动学习与自适应抽样策略(减少仿真调用次数) (2) 小失效概率高效计算方法(重要性抽样、子集模拟) 1. 主动抽样与高效可靠性分析 1.1. 主动学习准则设计(U函数、EFF函数等Learning Function) 1.2. 自适应克里金法(AK-MCS):主动学习+蒙特卡洛模拟 1.3. 重要性抽样(Importance Sampling):最优抽样密度函数设计 1.4. 子集模拟(Subset Simulation):稀有事件与极小失效概率计算 1.5. 先进主动抽样可靠性评估方法分享(扩展内容) 实践4:主动抽样算法开发与可靠性分析 ◇ Case 1:AK-MCS算法完整实现(高维小失效概率问题,Pf≈10-4,样本量减少90%) ◇ Case 2:重要性抽样与子集模拟方法实现(小概率Pf<10-5问题) ◇ Case 3:基于主动抽样方法的航空发动机叶片高周疲劳可靠性分析 |

|

☆部分案例展示

数据驱动智能故障诊断技术应用与实践

|

目录 |

主要内容 |

|

|

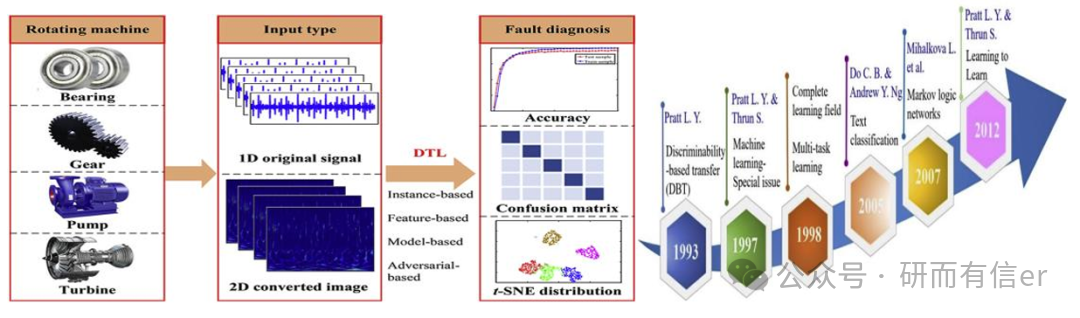

一、智能故障诊断的现状与挑战 |

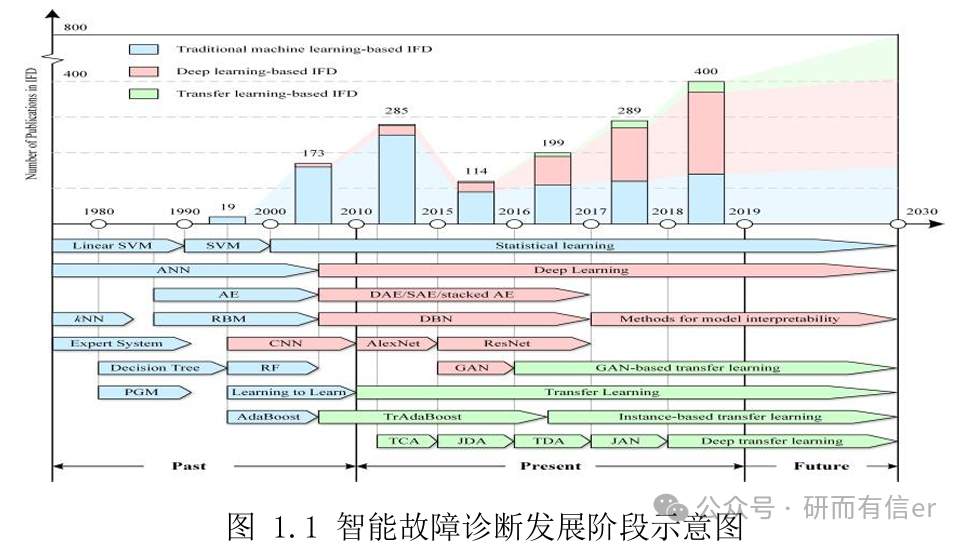

方法背景:机械设备健康监测经历了从经验驱动到数据驱动、再到物理-数据融合的演进 学术渊源:“A comprehensive review on machinery fault diagnosis,” MSSP, 2022 总结了当前研究现状与未来挑战 方法要点:主要挑战包括小样本问题、跨工况适应、模型可解释性不足 课程案例: 一、基于综述问题的智能故障诊断研究路径分析 —— 帮助学生理解从传统方法到深度模型的演进逻辑

|

|

|

二、振动信号分析方法论 |

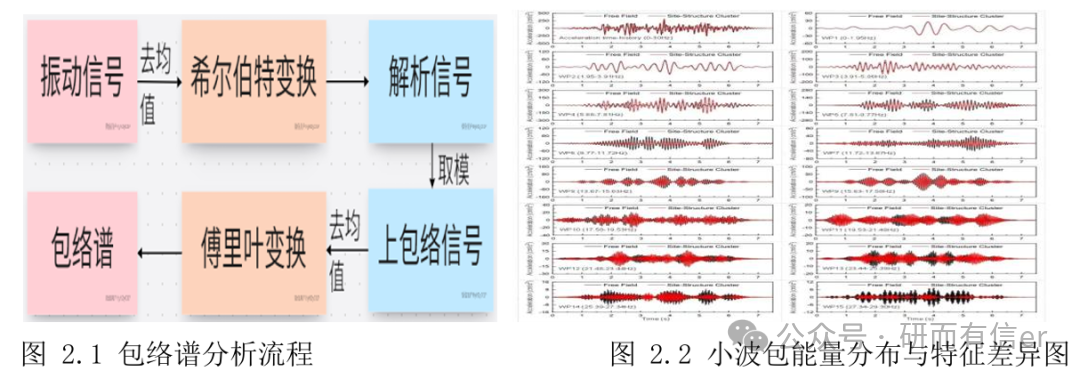

方法背景:振动信号是旋转机械故障诊断的主要信息源,分析方法包括时域、频域和时频域 学术渊源:Randall, “Vibration-based Condition Monitoring,” Wiley, 2011 系统总结了传统振动分析方法 方法要点:时域(RMS、峭度)、频域(频谱峰值)、时频域(小波变换、包络分析) 课程案例: 一、基于包络谱分析的滚动轴承外圈故障识别 —— 通过包络解调提取故障频率特征,验证时频域分析的有效性 二、 基于小波包能量熵的多工况轴承特征提取方法 —— 比较不同小波基在信号分解中的效果

|

|

|

三、基于特征学习的智能故障诊断方法 |

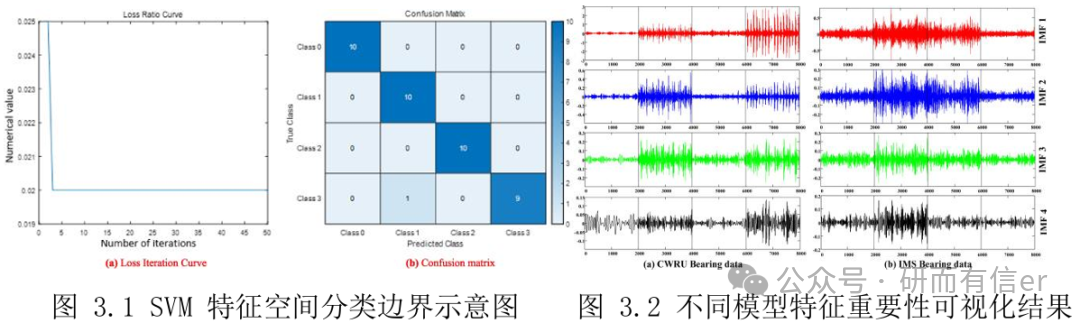

方法背景:传统机器学习通过人工特征与分类模型结合,实现早期智能故障识别 学术渊源:Rolling bearing fault diagnosis based on RQA with STD and WOA-SVM 方法要点:SVM、随机森林、梯度提升树等模型在小样本与特征维度受限场景下表现良好 课程案例: 一、基于 SVM 的滚动轴承外圈故障识别实验 —— 通过提取 RMS、峭度特征实现二分类诊断 二、基于集成学习的多工况轴承故障识别性能对比研究 —— 基于预测性维护的FD 模型的特征重要性

|

|

|

四、深度学习及其应用 |

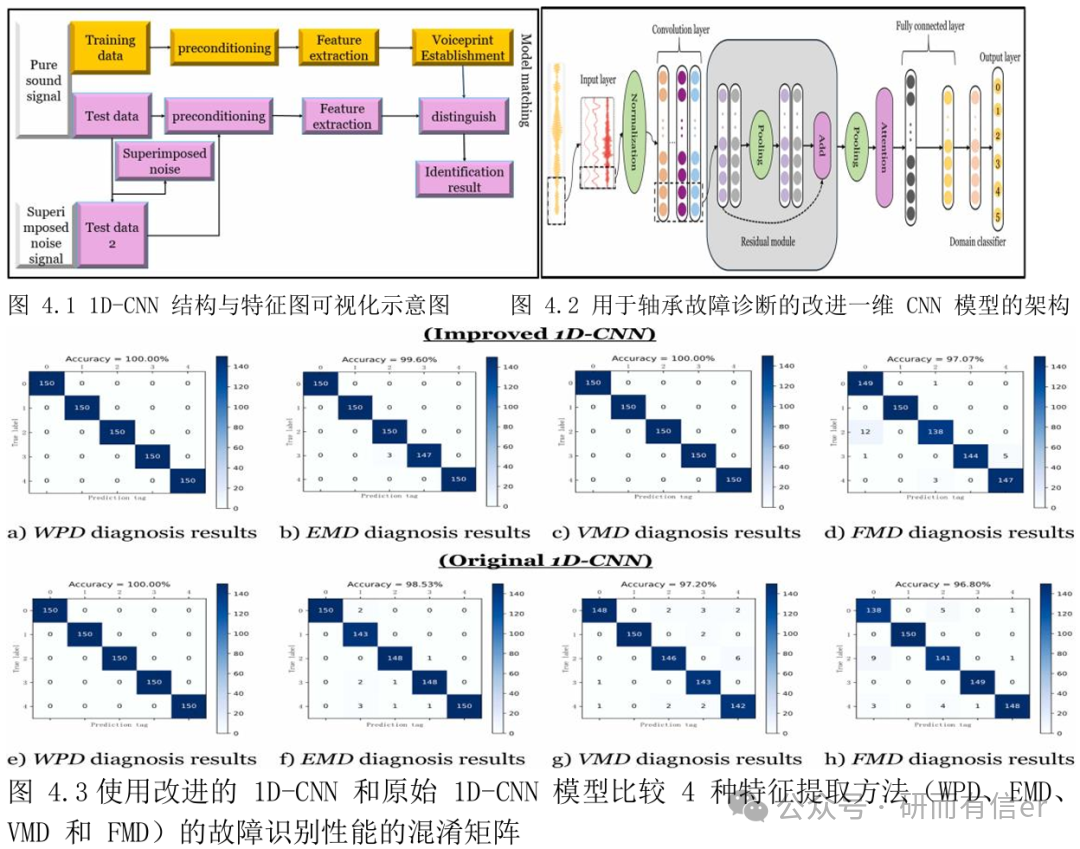

方法背景:深度学习通过端到端的特征学习显著提升故障识别鲁棒性 学术渊源:Fault diagnosis of air conditioning compressor bearings using wavelet packet decomposition and improved 1D-CNN, 方法要点:one-dimensional convolutional neural network (1D-CNN)、wavelet packet decomposition (WPD) 、variational mode decomposition (VMD) 课程案例: 一、基于 1D-CNN 的轴承振动信号自动特征提取与故障分类 —— 展示卷积层对原始信号特征的自学习能力 二、基于 LSTM 的滚动轴承寿命预测与退化趋势建模 —— 利用时间序列特征预测设备剩余寿命(RUL) 三、基于支持向量机 (SVM)、k 最近邻 (KNN)、随机森林 (RF)、XGBoost 和人工神经网络的电力变压器故障检测通用模型

|

|

|

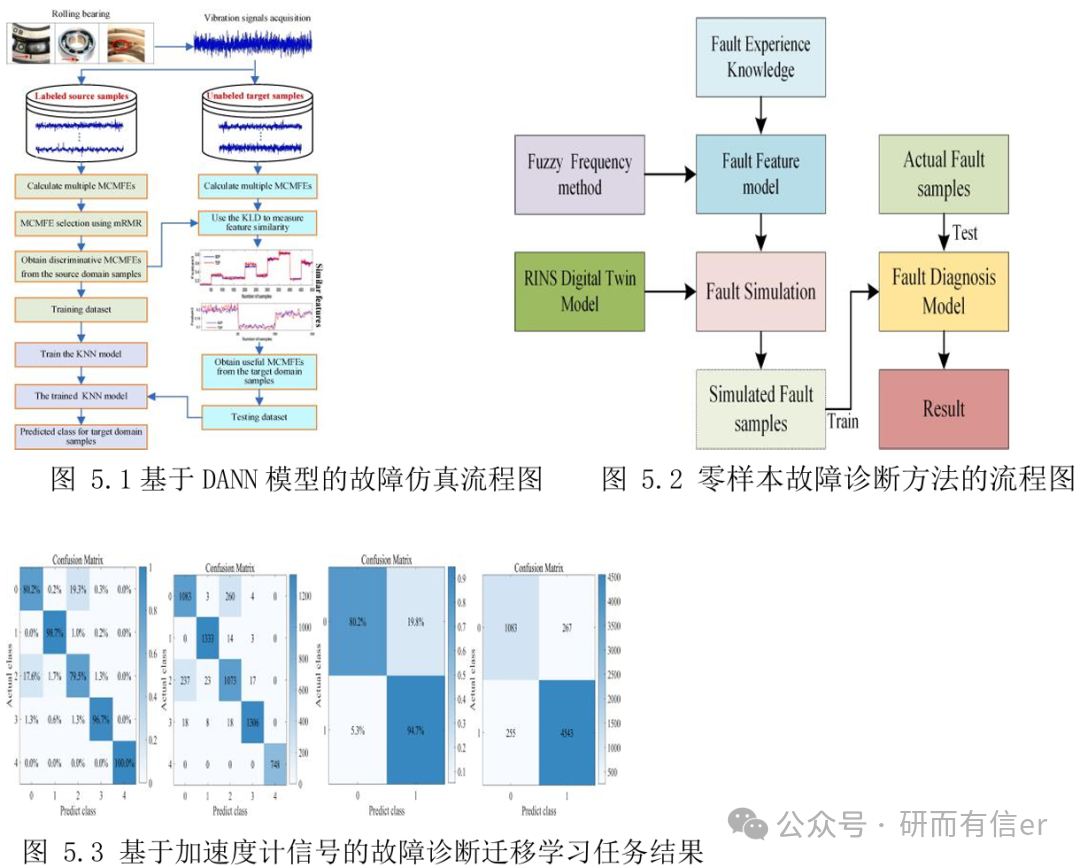

五、迁移学习及应用 |

方法背景:迁移学习解决源域与目标域分布不一致问题,提升模型跨工况泛化能力 学术渊源:Zero/few-shot fault diagnosis of rotary mechanism in rotational inertial navigation system based on digital twin and transfer learning 方法要点:领域自适应、特征迁移、小样本学习等关键方向 课程案例: 一、基于 DANN 的不同负载工况轴承信号跨域迁移诊断 —— 通过迁移学习实现轴承故障诊断 二、基于 Uni-Faultg 的小样本齿轮箱故障快速识别方法 —— 利用原型网络在极少样本下完成分类任务 三、基于 PCA-小波特征融合的跨工况特征迁移诊断模型 —— 融合统计与频域特征提升迁移鲁棒性

|

|

|

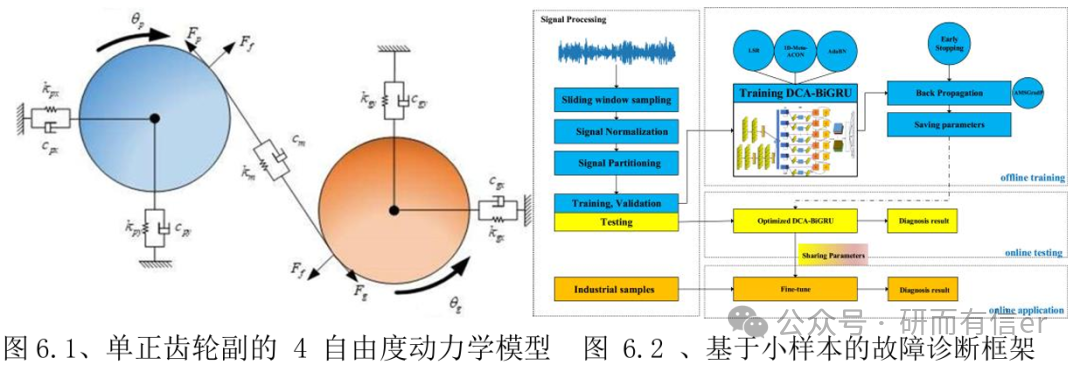

六、物理信息神经网络(PINN) |

方法背景:PINN 结合物理约束与神经网络学习,提高模型在数据稀缺场景下的可信性 学术渊源:A data-physic driven method for gear fault diagnosis using PINN and pseudo-dynamic features 方法要点:在损失函数中嵌入物理方程约束,保证预测结果满足系统动力学规律 课程案例: 一、基于 PINN 的齿轮动态系统动力学参数反演实验 —— 通过物理残差约束实现参数估计 二、基于PYTORCH 版基于注意力机制的小样本故障诊断的 1D-Grad-CAM 融合诊断模型 —— 结合少量实测数据与物理规律提高预测精度

|

|

|

七、论文精讲与研究展望 |

通过精讲高被引论文《Deep transfer learning strategy in intelligent fault diagnosis of rotating machinery》,帮助学员掌握科研逻辑与论文结构,重点拆解该论文的研究问题、创新点与实验设计,并基于此开展论文核心思想(深度迁移诊断模型)的复现实践,让学员在理论学习与动手验证中深化对旋转机械智能故障诊断技术的理解;并进一步围绕 “跨域、可解释与物理融合诊断前沿” 展开未来趋势讨论,既总结当前旋转机械故障诊断领域的核心研究方向,为学员后续的论文选题提供贴合领域发展的启发,形成 “理论学习 - 实践验证 - 方向探索” 的完整教学链条

|

|

金属结构疲劳寿命预测与健康监测技术

|

目录 |

主要内容 |

|

|

理论基础与核心方法 |

1. 疲劳经典理论及其瓶颈 1.1.疲劳失效的微观与宏观机理: 裂纹萌生、扩展与断裂的物理过程。 1.2.传统方法的回顾与评析。 1.3.引出核心问题:是否存在一个更具物理意义、能统一描述疲劳全过程(萌生与扩展)且试验量更少的参量? 2. 能量法理论体系—从物理原理到数学模型 2.1.疲劳过程中的能量观、核心物理量-塑性滞后环与能量耗散。 2.2.能量型寿命预测模型建立:Miner线性累积损伤理论、经典能量模型讲解、模型参数(如 Wc, Ec)的物理意义及其试验确定方法。 3. 能量法的数值实现通路 3.1.通路一:试验法直接获取。 3.2.通路二:有限元法仿真获取。(本课程重点) 3.2.1. 关键技术:使用有限元软件进行准静态循环塑性分析。 3.2.2. 材料模型选择:线性随动强化模型、非线性随动强化模型、Chaboche模型及其适用场景。 3.2.3. 分析步设置:如何设置加载、卸载循环,以稳定地模拟出滞后环。 3.2.4. 结果后处理:在FEA软件中如何提取特定单元或节点的应力-应变数据,并导出用于计算ΔWp。 案例实践1:基于ABAQUS的后桥壳疲劳寿命能量分析方法 案例实践2:对含有应力集中的焊接接头进行精细有限元建模及寿命预测 |

|

|

监测与数据驱动方法—红外热像技术与深度学习 |

4. 红外热像技术基础与疲劳监测原理 4.1.红外物理学基础及红外热像系统核心。 4.2.疲劳过程中的热力学响应。 4.2.1. 两大热源机理:热弹性效应、塑性耗散。 4.2.2. 从“测温”到“读力”与“读伤”:阐释如何从采集到的温度信号中分离出上述两种效应,从而反推应力信息或损伤信息。 5. 从温度数据到能量耗散的实战数据处理流程 5.1.数据预处理。 5.2.关键算法与分离技术。(本课程重点) 5.3.可视化分析:生成耗散能图,直观显示试件表面的损伤热点与分布。 案例实践3:MATLAB红外热像数据处理 ① 环境搭建:使用MATLAB,导入提供的示例红外数据。 ② 数据读取与查看:读取数据,查看平均温度历程曲线。 ③ 图像预处理:编写代码进行空域滤波和时域滤波,对比滤波效果。 ④ 耗散能计算,将计算结果可视化为全场耗散能图,定位疲劳热点。 6. 深度学习入门:当CNN和RNN遇见工程数据 6.1.卷积神经网络(CNN)核心概念: 6.1.1.卷积层、池化层、激活函数如何自动提取图像的空间层级特征。 6.1.2.经典网络结构(如ResNet, U-Net)。 6.2循环神经网络(RNN/LSTM)核心概念:为何需要处理序列数据?LSTM的门控机制如何捕捉温度序列中的时序依赖关系。 6.3.模型架构设计:讲解如何为疲劳热像序列设计一个“CNN特征提取器+ LSTM时序理解器+全连接层回归/分类”的混合模型。 案例实践4:基于热耗散机制构建裂纹长度和扩展路径智能预测模型 ① 环境与数据:使用本地MATLAB环境。提供已标注的数据集(热像图序列 + 对应的裂纹长度标签)。 ② 数据加载与预处理:进行图像缩放、归一化、序列分割等操作。 ③ 模型搭建:使用MATLAB搭建CNN-LSTM模型,并输出对最终裂纹长度的预测。 ④ 模型训练与评估: 1) 定义损失函数(如MSELoss)和优化器(如Adam)。 2) 运行训练循环,观察训练损失和验证损失的变化。 3) 使用训练好的模型对测试集进行预测,计算平均绝对误差(MAE),评估模型性能。 |

|

|

综合应用—从局部损伤到整体寿命与可靠性 |

7. 从局部到全局——结构系统疲劳寿命评估框架 7.1.问题引出:如何将一个“点”(FEA危险点、热像热点)的损伤预测,推广到预测一个复杂焊接接头或整个铆接结构的寿命? 7.2.基于能量的系统级疲劳分析流程。(本课程重点) ① 全局-局部建模。 ② 局部响应分析。 ③ 寿命外推与合成。 7.3.多源信息融合:探讨如何利用红外热像实测的耗散能分布来验证、修正或替代FEA模型的计算结果,提高预测置信度。 案例实践5:考虑应力集中系数基于耗散能的铆接结构疲劳寿命预测 案例实践6:非公路电动轮自卸车车架焊缝寿命预测 ① 全局模型:建立整车多体动力学模型,提取车架安装点处的载荷谱。 ② 局部模型:建立包含详细焊缝的车架精细有限元模型,导入载荷谱进行有限元分析。 ③ 能量计算:定位焊缝热点,提取其应力-应变响应,计算ΔWp。 ④ 寿命预测:预测该焊缝在给定载荷谱下的寿命。 8. 不确定性、可靠性分析与设计优化导论 8.1.为何需要可靠性分析、可靠性分析核心方法概念。 8.2.基于可靠性的设计优化 (RBDO) 框架。 案例实践7:非公路电动轮自卸车A型架模糊疲劳可靠性分析 案例实践8:磁流体密封系统冷却结构多学科优化设计 ① 数字化建模:密封壳体网格划分及数值建模。 ② 实验设计 (DOE):使用最优拉丁超立方采样生成设计点。 ③ 仿真流程:利用多物理场仿真软件(如COMSOL),计算每个设计点的性能(密封压差、最大应力、温度)。 ④ 代理模型构建:使用克里金(Kriging)或神经网络,用仿真数据拟合出设计变量与系统响应之间的近似数学关系,极大加速优化循环。 ⑤ 优化求解:使用遗传算法等算法进行RBDO求解,找到全局最优设计。 |

|

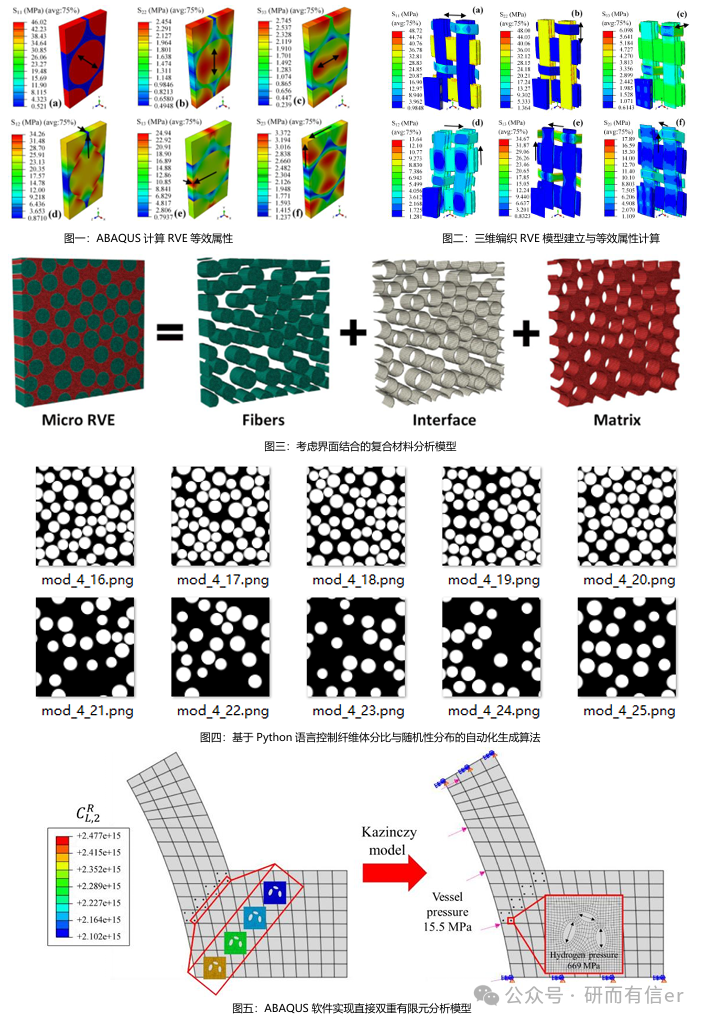

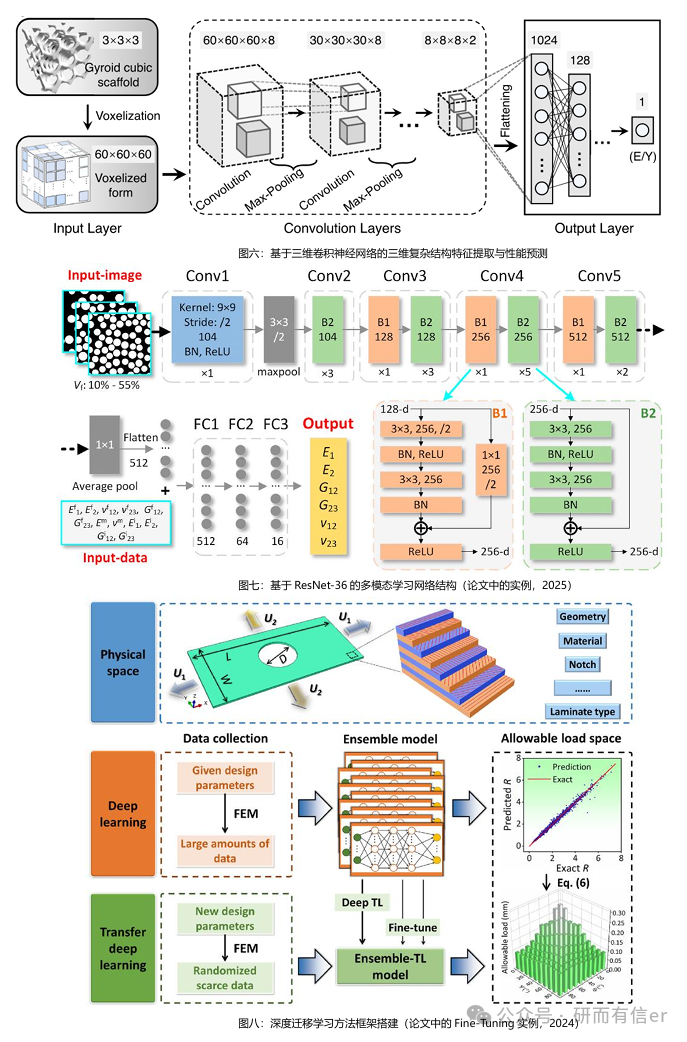

基于AI-有限元融合的复合材料多尺度建模与性能预测前沿技术

|

目录 |

主要内容 |

|

|

关键理论与软件 二次开发使用方法 |

1. 基础理论: 1.1.复合材料均质化理论(Eshelby方法、代表性体积单元RVE)论文详述 1.2.有限元在复合材料建模中的关键问题(网格划分、周期性边界条件) 1.3.神经网络基础与迁移学习原理(DNN、CNN、Domain Adaptation) 1.4.纤维复合材料的损伤理论(Tsai-Wu准则、Hashin准则) 实践1:软件环境配置与二次开发方法实践 ☆ ABAQUS/Python脚本交互(基于论文中RVE建模案例) ☆ ABAQUS GUI操作与Python脚本自动化建模 ☆ 输出应力-应变场数据的文件格式标准化 ☆ ABAQUS二次开发框架搭建 ☆ 基于ABAQUS二次开发程序的Hashin/Tsai-Wu失效分析有限元实践 ☆ TexGen软件安装及GUI界面操作介绍、Python脚本参数化方法 ☆ 三维编织/机织纤维复合材料几何模型及网格划分方法 |

|

|

多尺度建模与数据生成方法 |

1. 复合材料多尺度建模与仿真分析方法 1.1.多相复合材料界面(纤维/基质界面)理论机理(Cohesive模型) 1.2.连续纤维复合材料RVE建模(纤维分布算法、周期性边界条件实现) 1.3.参数化设计:纤维体积分数、纤维直径随机性等对性能的影响 1.4.双尺度有限元仿真方法原理及理论(FE2方法) 1.5.直接双尺度有限元仿真方法原理及理论方法(Direct FE2方法) 实践2:大批量仿真分析与数据处理方法 ☆ 考虑界面结合(Cohesive模型)的复合材料分析模型建立 ☆ 基于Python的ABAQUS批量仿真(PyCharm嵌入ABAQUS计算内核) ☆ 基于PowerShell调用Python FEA脚本解决动态内存爆炸问题 ☆ 控制纤维体分比的纤维丝束生成算法(RSE) ☆ 编写脚本生成不同纤维排布的RVE模型 ☆ 输出训练数据集(应变能密度、弹性等效属性等) ☆ ABAQUS实现Direct FE2方法仿真分析(复合材料) |

|

|

深度学习模型构建与训练 |

1. 深度学习模型设计: 1.1.基于多层感知机(DNN)的训练预测网络 1.2.基于卷积神经网络(CNN)的跨尺度特征提取网络(ResNet/DenseNet) 1.3.复合材料的多模态深度学习方法(结构特征提取+材料属性) 1.4.三维结构(多相复合材料/单相多孔材料)的特征处理及预测方法 1.5.物理信息神经网络(PINN):将物理信息融合到深度学习中 1.6.迁移学习策略:预训练模型在新型复合材料中的参数微调 实践3:代码实现与训练 ☆ 深度学习框架PyTorch/TensorFlow模型搭建 ☆ 构建多层感知机(DNN)的训练预测网络 ☆ 数据增强技巧:对有限元数据进行噪声注入与归一化 ☆ 构建二维结构的特征处理及预测网络(CNN—ResNet/DenseNet)+多模态学习预测 ☆ 构建三维结构的特征处理及预测网络(三维卷积神经网络) ☆ 建立物理信息神经网络(PINN)学习预测模型 |

|

|

迁移学习与跨领域应用 |

1. 迁移学习理论深化 1.1.归纳迁移学习与迁移式学习理论深入详解与应用 1.2.归纳迁移学习在跨领域学习预测中的应用 1.3.领域自适应(Domain Adaptation)在材料跨尺度预测中的应用 1.4.案例:碳纤维→玻璃纤维、树脂基质→金属基质的性能预测迁移 实践4:基于预训练模型的迁移学习 ☆ 迁移学习神经网络模型的搭建 ☆ 归纳学习方法:加载预训练模型权重,针对新材料类型进行微调 ☆ 领域自适应:使用领域自适应方法预测未知新材料相关属性 ☆ 使用TensorBoard可视化训练过程与性能对比 实践5:端到端复合材料性能预测系统开发 ☆ 参数化建模→有限元计算→神经网络预测→结果可视化全流程实现 |

|

☆部分案例图展示

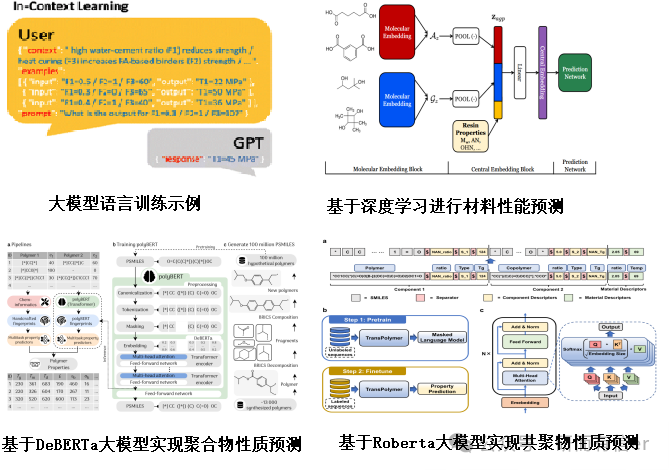

人工智能赋能聚合物及复合材料模型应用与实践

|

目录 |

主要内容 |

|

|

一、基础概述与核心方法论 |

1. AI 在聚合物及复合材料领域的理论基础和应用概述 2. 传统机器学习,深度学习和生成式 AI 方法概述 3. AI for 聚合物(及复合材料)研究的核心问题(聚合物多层次结构表示、性能预测、结构设计等) 4. 聚合物研究的 AI 方法论框架 4.1 数据驱动与机理驱动的协同(第一性原理到领域知识) 4.2 聚合物智能创制研究全流程:从数据到模型,从预测到设计 |

|

|

二、数据与特征工程 |

1. 学术数据资源与获取 1.1 常见数据库:Material Project、Polymer Genome、Polylnfo 等 1.2 聚合物公开benchmark和Kaggle数据集 2. 数据预处理与质量优化 2.1 均聚物数据集清洗、去噪、标准化 (实践) 2.2 使用清洗后的数据进行可视化:小提琴图、PCA、T-SNE、UMAP等 (实践) 2.3 聚合物复合材料数据收集与预处理 (实践) 3. 特征工程 3.1 结构表示与编码(如分子指纹、链结构特征、3D结构特征、神经网络指纹) 3.2 特征选择方法(过滤法、包装法、递归消除法等)(实践) 3.3物理机理指导的特征选取(聚合物链结构带来的空间位阻、氢键描述符等) 3.4均聚物性能研究(如耐热性、力学性能、介电性能、透气性/阻燃性等)(实践) 3.5数据集规模与质量对模型的影响(Scalling laws in polymers) (实践) |

|

|

三、模型体系(从基础到前沿) |

1. 传统机器学习模型及应用 1.1 基础模型:SVR、决策树、随机森林、感知机、XGBoost、LGBM、AdaBoost等,模型评估策略:MAE、RMSE、R²、Accuracy、F1等 1.2 应用场景:复合材料力学性能预测(如应力应变曲线)(实践) 2. 深度学习模型 2.1 深度学习模型训练与部署:Tensorflow/PyTorch、Gradio等 (实践) 2.2 深度神经网络(DNN)与参数更新、卷积神经网络(CNN)、图神经网络(GNN)在聚合物中的应用 (实践) 3. (聚合物)材料基因工程中的高通量计算与模型概述及入门(MatterSim、DeepMD、RadonPy、SMiPoly等) 4. 生成式 AI 与大语言模型 4.1 大模型训练与部署:Langchain、HuggingFace等(实践) 4.2 (聚合物)分子生成模型:VAE、GAN、Diffusion等 (实践) 4.3 大语言模型(LLM):GPT、BERT、T5、DeepSeek等架构与应用 (实践) |

|

|

四、性能预测与材料设计 |

1. 正向性能预测 1.1 机器学习预测聚氨酯复合材料应力应变曲线(实践) 1.2 机器学习预测PI复材力学性能 (实践) 1.3 可解释性分析:特征重要性分析、SHAP 值的应用 (实践) 2. 逆向设计与智能筛选 2.1 生成式 AI 驱动的全空间聚合物材料生成 (实践) 2.2 高通量筛选工作流:从结构生成到性质预测的聚合物批量筛选(实践) |

|

|

五、前沿AI方法在聚合物领域实践案例与科研指导 |

1. 聚合物表示学习性能探索(描述符、分子图、SMILES、BigSMILES、SELFIES等)(实践) 2. 聚合物领域知识出发的对比学习,主动学习和强化学习框架实现 (实践) 3. 聚合物生成式模型与大语言模型实践(如 polyBERT、Transpolymer 预测聚合物性能)(实践) |

|

☆部分案例图展示

02

讲师

01

AI可靠性分析讲师

讲师来自全国重点大学、国家“985工程”、“211工程”重点高校,课程由研究员/博导带领研究小组讲授。该小组长期致力于飞行器可靠性与先进结构智能设计相关研究,迄今发表高质量 SCI 论文 130 余篇(含 ESI 高被引论文 15 篇),担任 Power and Propulsion Research、Journal of Reliability Science and Engineering、航空动力学报等国内外重要期刊编委。主持国家自然科学基金 3 项、工信部"两机"重大专项子课题等科研项目 20 余项。

擅长领域:航空发动机健康管理(PHM)与智能运维、空天结构智能可靠性设计、先进结构开发与增材制造、信息融合故障诊断等。

02

智能故障诊断讲师

国家“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设高校的博士团队。一直致力于故障诊断研究,以第一/通讯作者在《Knowledge-Based Systems》、《IEEE Transactions on Systems,Man, and Cybernetics: Systems》、《Journal of Intelligent Manufacturing》等国际Top期刊发表论文数十篇。

擅长领域:故障诊断、智能算法优化、人工智能等。

03

金属结构疲劳讲师

国内高校副教授带领团队成员讲授。主持或者参与国家及省自然科学基金、博士后面上基金等项目10余项,发表 SCI/EI 检索论文50余篇,论文总共他引500余次,担任10余个国内外期刊审稿人。主要从事材料与结构疲劳损伤评估及优化设计研究。曾在国内知名企业主研客车骨架疲劳耐久试验标准,在深度学习应用、寿命预测与智能监测等方面积累了丰富的经验。

04

AI有限元讲师

讲师来自全国重点大学、国家“985工程”、“211工程”重点高校,计算力学博士,以第一作者于Composites Science and Technology、CMAME、CS等TOP期刊发表论文多篇,授权发明专利3项。

主要研究方向:深度学习加速的FEA、多尺度分析方法、结构逆向设计等。

05

AI聚合物讲师

擅长领域:深度学习、生成式AI和大语言模型等机器学习方法在材料科学、工业优化中的研究。

强烈建议你,花几分钟每个专题的详情内容看一看。 了解一下你所在领域的前沿,究竟在用什么样的方法解决问题。这本身,就是一种学习。

希望我们都能成为那个,在实验室里悄悄努力,然后惊艳所有人的“卷王”。共勉!

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)