AI Agent 如何落地?MCP 是关键!揭秘二者的核心关联

在 AI 技术飞速迭代的当下,“AI Agent(智能体)” 成为备受瞩目的热点,被视为推动 AI 从 “问答工具” 迈向 “自主工作伙伴” 的核心方向。但很多人疑惑,AI Agent 的 “自主行动能力” 从何而来?它如何安全、高效地调用各类工具和数据?这就不得不提到另一个关键角色 ——MCP(Model Context Protocol)。

在 AI 技术飞速迭代的当下,“AI Agent(智能体)” 成为备受瞩目的热点,被视为推动 AI 从 “问答工具” 迈向 “自主工作伙伴” 的核心方向。但很多人疑惑,AI Agent 的 “自主行动能力” 从何而来?它如何安全、高效地调用各类工具和数据?这就不得不提到另一个关键角色 ——MCP(Model Context Protocol)。

今天,我们就来深入拆解 AI Agent 与 MCP 的关系,搞懂它们如何协同工作,以及为何二者结合是 AI 落地的重要突破口。

一、先搞懂核心概念:AI Agent 与 MCP 到底是什么?

要理解二者的关系,首先得明确各自的定位,实现 “概念对齐”。

1. AI Agent(智能体):AI 的 “决策大脑”

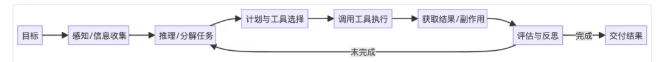

简单来说,AI Agent 不是传统的 “一问一答” 工具,而是具备自主感知、思考、规划和行动能力的智能体。它的核心是围绕一个明确目标,形成 “感知 — 思考 — 行动 — 反思” 的闭环:

-

先理解用户的目标(比如 “生成本周销售周报”);

-

然后思考如何实现这个目标(需要调用销售数据库、整理数据、生成图表、撰写总结);

-

接着逐步调用工具执行步骤;

-

最后还会评估结果是否符合目标,若有偏差则调整优化,避免错误累积。

AI Agent工作流程

2. MCP(Model Context Protocol):AI 的 “能力连接器”

如果说 AI Agent 是 “大脑”,那 MCP 就是连接大脑与 “手脚”(各类工具、数据)的 “神经中枢”。它的核心作用是提供统一的调用协议,把分散的数据库、API 接口、本地文件、自动化脚本等资源,整合成一套标准化、安全可控的 “能力层”。

具体来说,MCP 定义了工具调用的 “通用语言”—— 包括函数名称、参数格式、返回值规范、数据传输标准等,让 AI Agent 无需关心不同工具的底层差异,能快速、安全地调用所需能力,同时保证整个调用过程可观测、可追溯。

一句话总结核心关系:

AI Agent 负责 “决策与编排”(想清楚该做什么、怎么做),MCP 负责 “连接与执行”(把决策落地,安全调用工具完成任务) 。二者分工明确,缺一不可。

二、AI Agent 的工作逻辑:目标驱动的 “多轮闭环”

传统 LLM(大语言模型)依赖单轮提示词,只能被动回答问题;而 AI Agent 的核心优势,在于其 “目标导向的多轮工作闭环”,这也是它区别于普通 AI 工具的关键。

这个闭环有三个核心要点:

-

以目标为核心,而非提示词:用户只需给出最终目标(如 “分析上月用户留存下降原因”),Agent 会自主拆解任务,无需用户一步步下达指令;

-

多轮工具调用,逐步逼近目标:为了实现目标,Agent 会根据需求多次调用不同工具 —— 比如先调用用户数据库获取留存数据,再调用数据分析工具挖掘关键指标,最后调用报告生成工具输出结论;

-

自带 “反思纠错” 机制:每完成一步,Agent 会评估结果是否符合预期,若出现数据错误或逻辑偏差,会及时调整策略(比如重新调用数据库核对数据),大幅降低 “AI 幻觉” 和错误累积的风险。

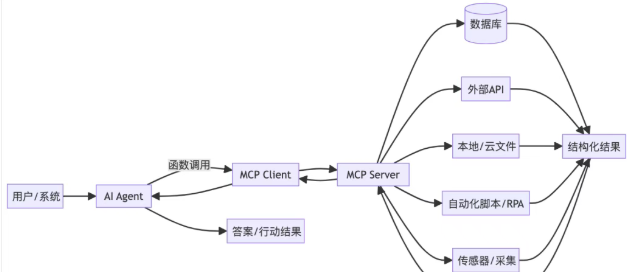

三、MCP 在 AI Agent 体系中的 “关键位置”

在整个 AI Agent 工作流中,MCP 并非独立存在,而是承担着 “承上启下” 的核心职责。我们可以通过 “职责分工”,看清它的不可替代性:

|

角色 |

核心职责 |

|---|---|

| AI Agent |

负责 “大脑层面” 的工作:识别用户意图、拆解任务、规划工具调用顺序、解释结果、与用户交互 |

| MCP Client |

充当 “翻译官”:把 AI Agent 的调用意图,转换成符合 MCP 标准的消息格式 |

| MCP Server |

扮演 “调度中心”:管理所有可用工具(注册 / 暴露工具目录)、路由调用请求、执行调用并返回结构化结果 |

| Tools/Resources |

提供 “实际能力”:各类数据库、API、脚本等,是完成具体任务的 “手脚” |

简单来说,AI Agent 决定 “调用哪个工具”,MCP 则负责 “怎么安全调用这个工具”,二者协同让整个流程高效、可控。

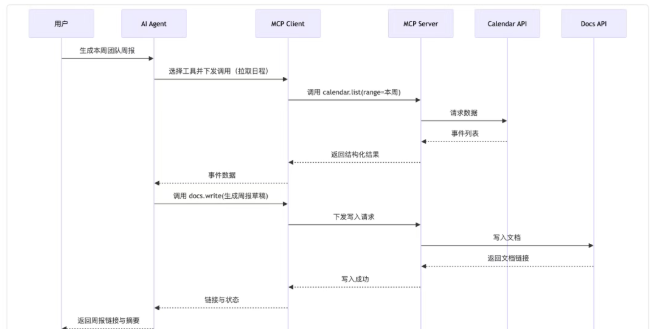

四、用一个例子看懂:从目标到结果的端到端流程

为了更直观理解,我们以 “生成周报” 为例,看看 AI Agent 与 MCP 如何配合完成任务:

-

用户下达目标:向 AI Agent 发送指令 “生成我本周的工作周报”;

-

Agent 决策规划:识别目标后,拆解任务:①获取本周工作记录;②统计关键工作成果;③整理待办事项;④生成标准化周报文档;

-

调用 MCP 发起请求:Agent 通过 MCP Client,向 MCP Server 发送工具调用请求(如 “调用企业 OA 系统接口,获取用户 A 本周工作记录”);

-

MCP 执行调用:MCP Server 验证请求合法性后,路由到 OA 系统工具,执行调用并获取结构化的工作记录数据,返回给 Agent;

-

多轮迭代执行:Agent 收到数据后,继续通过 MCP 调用数据分析工具统计成果,调用文档生成工具撰写周报;

-

反思优化与输出:Agent 检查生成的周报是否完整、准确,若需补充细节(如添加项目进度图表),则再次通过 MCP 调用图表工具,最终输出完整周报给用户。

整个过程中,用户只需下达目标,AI Agent 与 MCP 就会自动完成 “决策 — 调用 — 执行 — 优化” 的全流程,真正实现 “自主工作”。

五、对比:仅用 LLM,vs Agent+MCP,差距到底有多大?

很多人会问:既然 LLM 也能处理问题,为什么还要结合 Agent 和 MCP?我们从 5 个维度做个对比,差距一目了然:

|

对比维度 |

仅用 LLM(单轮提示词) |

引入 Agent + MCP |

|---|---|---|

| 驱动方式 |

单轮问答,弱目标导向(用户需逐步引导) |

目标导向,多轮闭环(自主完成全流程) |

| 能力来源 |

依赖训练语料和有限上下文(数据滞后) |

实时调用外部工具 / 数据(能力无上限) |

| 动作副作用 |

仅输出文本,无实际动作影响 |

可实现读 / 写 / 算 / 控(如修改数据、执行脚本),且过程受控安全 |

| 可扩展性 |

新增能力需自定义集成(开发成本高) |

新增工具只需在 MCP 注册,快速扩展能力 |

| 可靠性 |

易受提示词质量影响,错误难修正 |

结构化调用 + 结果校验 + 反思,稳定性大幅提升 |

显然,仅用 LLM 只能做 “知识问答”,而 Agent+MCP 的组合,让 AI 具备了 “执行能力”,从 “能说” 升级为 “会做”。

六、落地实践:Agent+MCP 的最小落地清单

想把 Agent+MCP 的模式落地到实际业务中,无需一步到位,可遵循以下 “最小落地清单” 逐步推进:

-

明确核心目标与工具集合:先确定要解决的目标(如 “自动化生成报表”“客户服务自动化”),并梳理完成这些目标所需的 “原子工具”(如数据库查询工具、报表生成工具);

-

定义工具标准化签名:为每个工具制定统一的 “调用规则”,包括工具名称、输入参数(类型、约束)、返回值格式等;

-

部署 MCP Server 并注册工具:搭建 MCP Server,将梳理好的工具注册到平台,并配置安全策略(鉴权、调用配额、超时控制、幂等性保障);

-

优化 Agent 侧策略:为 Agent 配置工具选择逻辑(如根据任务类型匹配最优工具)、失败重试机制(调用失败时自动切换备用工具);

-

建立监控与评估体系:统计关键指标(工具选择率、调用成功率、响应时延、成本),通过日志和审计追溯流程;

-

持续迭代优化:准备回归测试用例,基于真实业务日志回放优化 Agent 的提示词和工具编排策略,不断提升效果。

七、关键结论:二者结合,开启 AI 落地新篇章

最后,我们用三句话总结 AI Agent 与 MCP 的核心价值:

-

AI Agent 是 “编排大脑”:负责理解目标、拆解任务、规划路径,核心是 “想清楚该做什么”;

-

MCP 是 “能力底座”:负责标准化连接、安全执行、可观测管控,核心是 “把事情做成且做对”;

-

二者结合是 AI 进化的关键:让 AI 系统从 “只能回答知识” 的工具,升级为 “既能理解又能行动” 的智能工作流,真正赋能业务自动化。

未来,随着 Agent 能力的迭代和 MCP 生态的完善,AI 将在更多行业场景中实现 “自主工作”,而理解二者的关系,正是把握这一趋势的关键。

更多推荐

已为社区贡献18条内容

已为社区贡献18条内容

所有评论(0)