跨越鸿沟:AI架构师的八大“跨模态协议”深度解析与系统化实战

传统的AI交互停留在单一模态的“线性对话”,如同只用一个乐器的乐队。在复杂的商业和工程环境中,这种局限性成为了效率和洞察力的瓶颈。跨模态协议(Cross-Modal Protocols)正是一种系统级的解决方案,它将AI交互从简单的指令输入(Prompting)提升至精密的系统编排(System Orchestration)。这不是关于“如何使用”多模态AI,而是关于“如何设计”一个统一、连贯、高

摘要

传统的AI交互停留在单一模态的“线性对话”,如同只用一个乐器的乐队。在复杂的商业和工程环境中,这种局限性成为了效率和洞察力的瓶颈。跨模态协议(Cross-Modal Protocols)正是一种系统级的解决方案,它将AI交互从简单的指令输入(Prompting)提升至精密的系统编排(System Orchestration)。这不是关于“如何使用”多模态AI,而是关于“如何设计”一个统一、连贯、高保真的跨模态工作流。本文将深度解析由八个核心协议构成的完整架构,并以高保真实训案例模拟,为AI系统架构师和高级提示工程师提供一套可立即实施的系统化蓝图。

Part I: 跨模态协议:系统级智能的建筑蓝图 (理论基石)

1.1 引言:AI交互的“单声道”困境与多维体验的必然性

人类的认知与交流是天然的多模态交互。我们通过多种感官通道(视觉、听觉、触觉)和表达形式(文本、肢体、语调)来处理和传达信息。然而,在AI系统的早期发展中,交互往往是 模态孤岛(Modal Silos) 式的:语言模型只处理文本,计算机视觉模型只处理图像,语音模型只处理音频。

这种单模态交互瓶颈在企业级应用和复杂任务中造成了巨大的效率损失:

- 信息密度与效率瓶颈: 试图用纯文本描述一个复杂的流程图或一个情绪场景,效率低下且容易产生歧义。

- 语境校验缺失: 缺乏跨模态的上下文校验机制,例如,一个带有讽刺语调的音频(听觉)配合正面文本(文本),单模态系统将无法捕获真实意图。

- 用户体验割裂: 跨渠道或跨格式的内容(如从网页文档切换到产品视频)往往缺乏连贯性,导致用户不得不进行认知重置。

跨模态协议的定义:将“指令工程”升级为“架构设计”

跨模态协议是一种结构化、可编程的定义文件(通常为YAML或JSON格式),它明确规定了信息在至少两种不同模态之间流动的目标(Intent)、输入(Input)、转换流程(Process)和输出规格(Output)。

它标志着AI系统设计理念的飞跃:我们不再仅仅关注 单个模型(Model) 的能力,而是关注 系统级工作流(System-Level Workflow) 的编排与控制,从而构建出更加贴近人类自然交互的集成式智能体验。

1.2 核心价值矩阵:集成体验、语境增强、效率提升

跨模态协议带来的核心价值可以归纳为一个矩阵,它远超单一模型的功能总和:

| 核心价值维度 | 描述(AI系统视角) | 关键益处(商业/工程视角) |

|---|---|---|

| 集成体验(Integrated Experience) | 确保信息、视觉风格、术语在所有模态间保持一致性。 | 提升用户满意度(CSAT),减少认知负载和用户流失。 |

| 语境增强(Enhanced Context) | 允许一个模态为另一个模态提供上下文和校验。 | 提高决策的准确性和洞察的深度,减少歧义。 |

| 效率提升(Increased Efficiency) | 自动化模态间的复杂转换和合成过程。 | 大幅缩短内容创作周期(Time-to-Content),提升运营效率。 |

| 自适应性(Adaptivity) | 根据环境(设备、网络)或用户(偏好、障碍)动态调整模态组合。 | 优化可访问性(Accessibility)和个性化用户旅程。 |

1.3 协议哲学:NOCODE原则的系统意义

本指南中的所有跨模态协议均是基于NOCODE(Navigate, Orchestrate, Control, Optimize, Deploy, Evolve)这一系统化设计哲学构建。这六大原则是确保协议从理论走向大规模实践的关键支柱。

| 原则 | 英文 | 涵义(系统化视角) | 协议体现 |

|---|---|---|---|

| 导引 | Navigate | 明确界定信息流动的路径和模态间的逻辑关系。 | process 字段中清晰的步骤顺序。 |

| 编排 | Orchestrate | 协调多个异构AI服务(如:LLM、CV模型、TTS引擎)的协作。 | 复杂的 /cross.integrated 嵌套结构。 |

| 控制 | Control | 设定转换、合成和集成过程中的约束条件和质量阈值。 | input 中的 requirements 规范。 |

| 优化 | Optimize | 针对目标模态和受众,最大化信息的有效性。 | process 中的 /enhance 步骤。 |

| 部署 | Deploy | 协议的格式化定义(YAML/JSON)使其可被API Gateway或Workflow Engine直接解析和执行。 | 协议的可复用性和可扩展性设计。 |

| 演进 | Evolve | 通过性能指标监测和反馈机制,持续改进协议本身的设计和参数。 | performance metrics 字段的设置与跟踪。 |

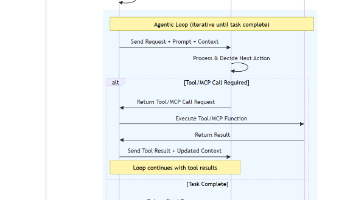

1.4 核心协议结构解析 (The Anatomy of a Protocol)

每个协议都是一个独立的、可执行的单元,其结构清晰地定义了整个跨模态任务的生命周期。

协议基础结构:

/cross.type{

intent="(为什么做)清晰的目的声明",

input={

# (原材料)源模态内容、目的、需求等输入参数

},

process=[

# (怎么做)结构化的、可复现的步骤序列

],

output={

# (交付物)目标模态内容、附加策略、实施指南等输出规格

}

}

通用流程动作(Common Process Actions)的专业解读:

这些动作是构成 process 字段的核心指令集,确保了协议的执行是逻辑清晰、可控的。

| 动作 | 描述 | 架构师关注点 |

|---|---|---|

/analyze |

对源内容、需求或环境进行系统性检查、分解和理解。 | 信息保真: 确保所有关键信息都被识别和标记。 |

/translate |

在不同模态表示之间进行形式转换,确保意义在转换中保真。 | 语义等效: 确保转换后的信息与原信息在功能和语义上等价。 |

/integrate |

将跨多个模态的元素或洞察组合成一个统一的整体。 | 数据融合: 如何处理异构数据源的时间戳、空间定位或情感标签。 |

/enhance |

优化模态的特定质量,以最大化其有效性。 | 模态优化: 如何利用目标模态的独有优势(如音频的音效)。 |

/adapt |

基于特定约束(如用户偏好、设备)进行修改。 | 动态路由: 根据实时参数(如设备类型)进行内容分支逻辑。 |

/validate |

验证转换、合成或体验是否达到了既定目标和质量标准。 | 质量门控: 设定可度量的、自动化的验证检查点。 |

Part II: 核心转换协议:模态间的桥梁与提炼 (协议1-2)

2.1 协议一:文本-视觉协议 (/cross.text_to_visual):概念的可视化引擎

意图: intent="Transform textual concepts into effective visual representations"

将复杂的文本概念系统性地转化为高效的视觉表示。

| 实施指南(架构师视角) | 关键实施考量 |

|---|---|

| Text Source Definition | 必须对文本进行结构化标记,区分概念实体、关系动词和层次修饰符。 |

| Visualization Purpose | 明确是解释性、分析性还是启发性可视化。 |

| Visual Requirement | 定义信息保真度阈值:多少技术细节可以被抽象化。 |

| Audience Analysis | 认知负载阈值: 确保输出的视觉复杂度不会超过目标受众的接收能力。 |

2.1.1 深度流程拆解

/analyze(提取可视化元素):- 核心行动: 识别文本中的核心概念(名词)、关系(动词/连接词)、过程(时间序列)和层次(从属关系)。

/conceptualize(制定视觉策略):- 核心行动: 选择可视化类型(流程图/散点图/概念图/信息图),定义视觉隐喻(如:用“管道”隐喻数据流),规划视觉叙事结构。

/design(创建视觉元素):- 核心行动: 规划布局、颜色策略、字体、图标系统。重点是视觉层级的建立,确保重要信息突出。

/refine(优化沟通):- 核心行动: 认知负载管理:简化或移除不必要的装饰元素。应用格式塔原理优化分组和接近性。

/validate(验证目标):- 核心行动: 信息一致性检查和观众对齐评估。确保视觉传达的意义与原始文本精确对应。

2.1.2 实训案例模拟 A:SaaS产品功能描述的可视化流程

案例场景: 某安全软件公司需要将一篇详细描述其“零信任动态权限系统”的技术白皮书(文本)转化为一张面向非技术高管的市场概念图(Visual)。

协议输入 (input) 模拟:

/cross.text_to_visual{

intent: "Transform textual concepts into effective visual representations",

input: {

text_source: "技术白皮书关于多因素认证(MFA)和基于行为分析的零信任动态权限调整机制",

visualization_purpose: "营销材料,强调业务收益和安全保障",

visual_requirements: ["高可读性", "业务利益图示", "复杂度减少", "品牌一致性"],

audience_characteristics: "业务主管,关注风险规避和投资回报率(ROI)"

},

# ... process and output follow

}

流程复现与决策叙事:

| 步骤 | 决策点/行动 | 预期输出(中间状态) |

|---|---|---|

/analyze |

概念识别: 核心是“零信任”、“动态”、“风险”、“MFA”、“权限”。关系: 风险升高 -> 权限自动收紧。 | 核心概念列表;关系图: 状态驱动型控制回路。 |

/conceptualize |

可视化类型: 概念图 + 流程图的混合。隐喻: 动态防护罩(Dynamic Shield)。叙事: 传统边界(低安全)-> 零信任(无边界)-> 动态防护罩(高安全)。 | 视觉策略文档;草图: 中心是数据(Attractor),周围是分层、可收缩的防护圈。 |

/design |

规划色板(安全绿/警示红),使用清晰图标(MFA:钥匙,风险:警示灯)。 | 设计元素库;高保真线框图。 |

/refine |

抽象化: 将“多因素认证”简化为“身份验证”,将“基于行为分析”简化为“实时风险监测”。 | 优化后的信息图初稿。 |

/validate |

观众对齐: 确保高管在10秒内能理解“系统可以自适应地保护”这一核心价值。 | 最终可视化交付物。 |

2.1.3 性能指标

| Metric (指标) | Description (描述) | Target (目标) |

|---|---|---|

| Concept Clarity (概念清晰度) | 可视化信息的可理解度 | 对核心概念的即时领会(< 5秒) |

| Information Preservation (信息保真度) | 关键文本元素的保留程度 | 所有核心安全要素被准确且简化地表示 |

| Audience Alignment (观众对齐度) | 视觉表达对目标观众的适切性 | 100%匹配业务主管的风险感知和投资回报率(ROI) |

2.2 协议二:视觉-文本协议 (/cross.visual_to_text):从像素到洞察的转译

意图: intent="Extract meaningful textual insights from visual content"

从视觉内容中系统地提取有意义的、结构化的文本洞察,实现数据的可计算化、可索引化和可访问化。

| 实施指南(架构师视角) | 关键实施考量 |

|---|---|

| Visual Source Definition | 区分自然图像(照片)和合成图像(图表),并定义其信息密度。 |

| Extraction Purpose | 明确提取的目标是数据点、趋势、关系还是叙事描述。 |

| Textual Requirement | 文本描述必须满足逻辑结构和技术准确性,尤其在无障碍化场景中需满足功能等效。 |

| Audience Needs | 考虑目标读者的知识水平和可访问性需求。 |

2.2.1 深度流程拆解

/observe(系统分析视觉组件):- 核心行动: 识别视觉结构(轴、图例、标题)、数据表示方法(颜色编码、大小变化)和视觉层次(重点在哪个区域)。

/identify(提取信息和意义):- 核心行动: 数据点编目、趋势和模式识别(如:曲线斜率变化、异常值)、关系映射(因果、比较、从属),并推断隐含信息。

/structure(逻辑组织信息):- 核心行动: 采用分层信息架构:总述(图表主题) -> 趋势(核心发现) -> 细节(关键数据点)。确保描述流符合认知习惯。

/articulate(发展清晰文本表达):- 核心行动: 选用精确的专业术语,整合数据上下文。对于无障碍化,需明确描述视觉元素的功能(如:“红色的虚线表示预测值”)。

/validate(验证文本有效性):- 核心行动: 信息完整性验证和逻辑流评估。确保文本描述可以独立地、无损地传达图表的全部关键意义。

2.2.2 实训案例模拟 B:工程图表数据的结构化提取与无障碍化

案例场景: 某技术文档中包含一张复杂的多变量控制系统性能图表(包含两条曲线、误差带、多个标注区域)。需要为其创建一份功能等效的无障碍化长描述(Long-Description)。

协议输入 (input) 模拟:

/cross.visual_to_text{

intent: "Extract meaningful textual insights from visual content",

input: {

visual_source: "多变量控制系统性能图表 (X轴时间,Y轴误差率,两条对比曲线,阴影误差带)",

extraction_purpose: "无障碍化,为视障工程师提供完整数据和趋势访问",

textual_requirements: ["综合数据和关系捕获", "逻辑结构化", "技术准确性"],

audience_needs: "视觉障碍的技术专业人士,要求全量信息访问"

},

# ... process and output follow

}

流程复现与决策叙事:

| 步骤 | 决策点/行动 | 预期输出(中间状态) |

|---|---|---|

/observe |

结构分析: 识别X轴(秒)、Y轴(%,误差率)、曲线A(基准,蓝色实线)、曲线B(优化,红色虚线)。 | 视觉组件地图;关键范围: X=0到10,Y=0到100%。 |

/identify |

数据点: 曲线A的峰值出现在2秒(70%误差);曲线B的峰值出现在3秒(40%误差)。趋势: 曲线B的误差率衰减速度比A快20%。 | 数据/趋势报告;关键洞察: 优化方案将最大误差降低了30个百分点,且响应速度更快。 |

/structure |

层次结构: 标题 -> 图表总述 -> 曲线A分析(趋势、峰值、稳定点)-> 曲线B分析 -> 结论/比较。 | 结构化文本大纲。 |

/articulate |

文本表达: “基准系统(曲线A,蓝色实线)在2秒时达到最大70%的瞬时误差,并在5秒后稳定在5%。优化系统(曲线B,红色虚线)在3秒时达到40%的峰值误差,并在4.5秒稳定于基线。” | 精炼的文本描述稿。 |

/validate |

无障碍验证: 验证描述是否包含了所有的图例信息、数据和所有关键趋势。 | 最终的无障碍文本描述(已满足功能等效性)。 |

2.2.3 性能指标

| Metric (指标) | Description (描述) | Target (目标) |

|---|---|---|

| Information Extraction (信息提取) | 内容捕获的完整性 | 所有关键视觉元素和数据被描述 |

| Structural Clarity (结构清晰度) | 文本内容的逻辑组织性 | 描述流畅、层次分明、关系保留 |

| Insight Preservation (洞察保留) | 关键视觉洞察的保留程度 | 所有核心意义(如:优化方案的优势)被有效传达 |

Part III: 核心集成与翻译协议:构建连贯的知识网络 (协议3-4)

3.1 协议三:多模态合成协议 (/cross.synthesize):集成式理解的系统

意图: intent="Integrate information across different modalities into cohesive understanding"

将来自不同模态的信息集成,形成统一、连贯的、比单一模态更丰富的多维洞察。这是从数据到智慧的关键一步。

| 实施指南(架构师视角) | 关键实施考量 |

|---|---|

| Modal Source Identification | 定义每个源模态的信任分数(Trust Score)和偏差标签(Bias Tag)。 |

| Synthesis Purpose Definition | 明确要发现的是一致性模式、矛盾点还是新兴洞察。 |

| Integration Requirement | 三方对位(Triangulation):如何用第三方的独立信息源来交叉验证前两者的发现。 |

3.1.1 深度流程拆解

/extract(处理各模态信息):- 核心行动: 使用模态特定分析技术提取初级洞察。例如,利用语音模型对音频的**语调(Prosody)**进行情绪分析,利用LLM对文本进行关键词提取。

/translate(创建通用表示框架):- 核心行动: 将所有初级洞察映射到一个共享的语义空间(如:统一的“情绪”标签,统一的“产品属性”分类法)。建立等效关系。

/integrate(跨模态组合洞察):- 核心行动: 模式对应识别:识别在不同模态中同时出现的模式。矛盾解决:对冲突信息进行加权或解释(如:如果文本为正面,但图片显示产品损坏,应解释为运输问题)。

/analyze(发展多维理解):- 核心行动: 进行集成模式分析,构建关系网络图。识别新兴洞察(Emergent Insights):那些只有在模态整合后才能发现的模式。

/synthesize(创建内聚表示):- 核心行动: 构建统一的叙事,用跨模态的证据链进行支撑,并保持多模态上下文的完整性。

3.1.2 实训案例模拟 C:综合消费者情绪分析报告

案例场景: 某电子消费品公司需要进行一次全面的消费者情绪研究,以发现其新耳机的隐藏设计缺陷。数据源包括:社交媒体文字(Text)、客户拆箱视频(Audio/Visual)、产品照片(Visual)和售后客服记录(Text/Numeric)。

协议输入 (input) 模拟:

/cross.synthesize{

intent: "Integrate information across different modalities into cohesive understanding",

input: {

modal_sources: [

{type: "Text", sources: "社交媒体帖子,满意度调查问卷开放回答"},

{type: "Visual", sources: "用户上传的产品佩戴照片(聚焦耳罩)"},

{type: "Audio", sources: "客户支持电话录音(转文本+语调分析)"},

{type: "Numeric", sources: "佩戴舒适度评分(1-10)"}

],

synthesis_purpose: "发现产品X的隐藏设计缺陷和负面情感来源",

integration_requirements: ["跨模态模式识别", "矛盾和一致性识别"],

analysis_focus: "佩戴体验,材料感知,情感连接"

},

# ... process and output follow

}

流程复现与决策叙事:

| 步骤 | 决策点/行动 | 预期输出(中间状态) |

|---|---|---|

/extract |

视觉: 大多数照片中,用户佩戴的耳罩有轻微向外侧倾斜,表明夹力不均。音频: 语调分析显示,用户在提及“长时间使用”时,语调带有轻微烦躁。数值: 舒适度评分(7.5/10)高于预期,但离满分有距离。 | 初级洞察: 夹力不均(视觉)+ 烦躁语调(音频)+ 满意度尚可(数值)。 |

/translate |

共享概念: “佩戴压力分布”。将视觉的倾斜、音频的烦躁语调和数值的平均分都映射到这一概念。 | 通用属性框架。 |

/integrate |

三方对位: 视觉证据和音频情绪一致指向“长时间佩戴的痛点”。但社交媒体文本多为正面(矛盾)。结论: 痛点是隐性的,需时间暴露,且用户可能认为这是正常现象(故评分尚可)。 | 矛盾分析与解决报告。 |

/analyze |

新兴洞察: 视觉与音频的结合揭示:设计缺陷是耳罩铰链的微小角度偏差,导致夹力集中在头部下方。这是文本或数值无法单独捕获的。 | 集成模式分析: 铰链偏差-压力集中-情绪烦躁。 |

/synthesize |

结论: 尽管用户整体满意,但系统发现了一个由视觉、听觉共同揭示的结构性设计缺陷,它会导致用户在长时间佩戴后产生烦躁。 | 最终综合报告: 建议召回部分产品进行铰链角度微调。 |

3.1.3 性能指标

| Metric (指标) | Description (描述) | Target (目标) |

|---|---|---|

| Cross-Modal Integration (集成度) | 模态桥接的有效性 | 跨模态模式的发现率 > 80% |

| Pattern Recognition (模式识别) | 跨领域洞察的识别 | 发现至少一个仅在集成后才能发现的“新兴洞察” |

| Contradiction Management (矛盾管理) | 处理不一致信息的能力 | 清晰解释或解决所有显著的信息冲突 |

3.2 协议四:模态翻译协议 (/cross.translate):意义的保真传输

意图: intent="Convert content between modalities while preserving core meaning"

在保留核心意义的前提下,将内容从一种模态高效地转换到另一种模态。强调功能等效性和目标模态优化。

| 实施指南(架构师视角) | 关键实施考量 |

|---|---|

| Modality Specification | 定义源格式和目标格式的固有局限性(如:音频无法传达复杂的二维空间关系)。 |

| Content Element Identification | 区分叙事性信息(可以重写)和事实性信息(必须精确转述)。 |

| Translation Requirement | 确保关键信息的丢失率和失真率控制在可接受的阈值内。 |

3.2.1 深度流程拆解

/analyze(理解源内容):- 核心行动: 识别源内容中的核心知识点、逻辑结构和强调层次。

/reconceptualize(为目标模态重构):- 核心行动: 重设表示方式。例如,将视觉中的空间关系(并排对比)重构为音频中的时间序列比较(首先描述A,然后描述B)。

/restructure(重组内容):- 核心行动: 根据目标模态的接收习惯调整顺序、密度和节奏。例如,文本可能采用倒金字塔结构,而音频则需采用更线性的叙事结构。

/enhance(优化模态优势):- 核心行动: 加入模态特定的增强元素(如:将文本中的“警告”转化为音频中的特定的警示音效)。

/validate(验证意义传递):- 核心行动: 验证新模态下的受众对核心信息的理解度是否与源模态的受众相当(功能等效性)。

3.2.2 实训案例模拟 D:季度财报到员工播客音频的转换

案例场景: 公司需将一份包含复杂表格和多维折线图的季度财务报告(Text/Visual)高效、准确、且易于理解地翻译成面向全体员工的播客音频(Audio)。

协议输入 (input) 模拟:

/cross.translate{

intent: "Convert content between modalities while preserving core meaning",

input: {

source_modality: "文本和视觉(财务报告PDF,包含复杂数据表和趋势图)",

target_modality: "音频(公司播客episode)",

content_elements: ["数值财务数据", "趋势分析和比较", "前瞻性预测"],

translation_requirements: "保留关键财务洞察,同时避免口头表达的数据冗余",

audience_context: "不同财务知识背景的员工,包括视觉障碍员工"

},

# ... process and output follow

}

流程复现与决策叙事:

| 步骤 | 决策点/行动 | 预期输出(中间状态) |

|---|---|---|

/analyze |

核心信息: 营收增长率(+15%),最大支出项目(研发,+20%)。结构: 报告是总结性的。 | 关键数据点和结构提炼。 |

/reconceptualize |

音频设计: 将数据表(Visual)转化为口头对比描述(Audio)。策略: 将绝对数值转化为相对比率和趋势方向,以降低认知负载。 | 数据转译文本: “本季度的研发支出同比增长了20%,这主要用于加速我们未来两代产品的开发,而营收的增速达到了15%。” |

/restructure |

音频节奏: 采用**“总结-论点-证据-结论”**的强叙事结构,而不是报告的线性结构。 | 音频脚本大纲(节奏化)。 |

/enhance |

音频优势: 针对关键财务指标(如“净利润”)使用语音强调(Vocal Emphasis)或短音效提示。 | 音频制作规范。 |

/validate |

功能等效性: 员工能否在听完音频后,准确回答“本季度最大的支出方向是什么?”和“核心收入增长了多少?”这两个关键问题。 | 最终播客音频文件。 |

3.2.3 性能指标

| Metric (指标) | Description (描述) | Target (目标) |

|---|---|---|

| Meaning Preservation (意义保留) | 核心内容的保留度 | 所有关键财务信息有效转移,无失真 |

| Modal Optimization (模态优化) | 目标格式优势的利用 | 叙述流畅,格式适当,无冗余数据播报 |

| Accessibility Effectiveness (可及性) | 对所有听众的可用性 | 听障人士可获取与视觉阅读者功能等效的信息 |

Part IV: 核心体验与优化协议:面向用户的自适应设计 (协议5-8)

4.1 协议五:多模态体验协议 (/cross.experience):连贯的用户旅程

意图: intent="Design cohesive experiences spanning multiple modalities"

设计跨越多个模态(文本、视频、交互、语音)的内聚、无缝的用户体验。

核心考量: 如何确保用户在不同模态间的认知连续性(Cognitive Continuity)。

4.1.1 关键流程

/architect(设计总体框架):- 核心行动: 绘制跨模态旅程地图(Cross-Modal Journey Map),定义每个模态的功能边界和交接点。

/harmonize(创建跨模态一致性):- 核心行动: 统一视觉语言、专业术语表和语气风格。确保用户在任何模态(如:从文本指南到视频教程)中感受到的“品牌声音”是唯一的。

/orchestrate(计划互补模态使用):- 核心行动: 将模态强项与内容需求对齐。例如,视频用于展示,交互式模拟用于练习,文本用于参考。

/connect(开发无缝转换):- 核心行动: 实现语境意识保持和进度状态维护。例如:用户在视频中暂停后,可以无缝跳转到文本指南的对应段落。

/enhance(优化整体体验):- 核心行动: 评估认知负载分布,通过模态切换来分散认知压力。

4.1.2 案例分析:交互式产品培训系统的多模态架构设计

场景: 设计一套企业新软件的入职培训系统,包括 Web 文档(Text/Visual)、操作视频(Video)、模拟环境(Interactive)和语音提示(Audio)。

- 架构设计: 旅程地图显示:用户从“理论介绍”(文本/图表) -> “观看演示”(视频) -> “亲自操作”(交互) -> “评估与参考”(文本)。

- 编排: 视频讲解的是 Web 文档中的核心步骤。交互式练习基于视频的内容。这确保了跨模态强化。

- 连接技术: 在视频下方提供精确时间戳链接,指向 Web 文档中该操作的详细技术参数。用户在模拟环境中失败时,系统提供语音提示(Audio)引导其返回 Web 文档的特定段落(Text)。

4.2 协议六:模态增强协议 (/cross.augment):提升理解与留存

意图: intent="Enhance primary content with complementary modalities for improved effectiveness"

用互补模态(如:动画、模拟)增强主要内容(如:文本),以提高复杂信息的理解度、留存率和参与度。

核心考量: 如何在不干扰主内容流的情况下,战略性地插入增强模态。

4.2.1 关键流程

/analyze(识别增强机会):- 核心行动: 识别主文本中的高抽象度概念、关键流程的转折点和用户经常遇到的学习瓶颈。

/select(选择合适的互补模态):- 核心行动: 概念-模态对齐评估。例如,静态流程用GIF动画增强,抽象原理用可操作的模拟器增强。

/design(创建有效的增强元素):- 核心行动: 确保增强元素是简洁的、聚焦于一个目标的,并与主内容保持视觉和专业术语上的一致。

/integrate(开发无缝内容整合):- 核心行动: 实施渐进式揭示(Progressive Disclosure)。将增强模态作为主内容的可选项(如:点击/悬停触发),而不是强制插入。

/validate(验证增强有效性):- 核心行动: 追踪理解度测试分数和内容参与时间,评估增强模态带来的实际效果。

4.2.2 案例分析:复杂科学概念教育内容的增强策略

场景: 某在线教育平台需要增强一篇关于“量子纠缠”的文本解释。

- 分析机会: “量子纠缠”是高抽象度概念和想象障碍点。

- 选择模态: 文本(主内容)+ 可操作的交互式模拟(Interactive)。

- 整合: 在文本中首次提到“纠缠”时,提供一个悬停触发的卡片,显示一个简化的双粒子模拟器。用户可以通过操作模拟器来观察粒子的状态关联性,而不是仅仅阅读描述。

4.3 协议七:模态偏好协议 (/cross.prefer):动态适应的个性化平台

意图: intent="Adapt experiences based on individual modal preferences and needs"

根据用户的个人模态偏好(如:文字阅读者、视觉学习者、听觉偏好者)和特定需求动态调整体验。

核心考量: 如何从用户的**行为信号(Behavioral Signals)**中推断其隐式偏好。

4.3.1 关键流程

/identify(确定个体模态偏好):- 核心行动: 收集显式偏好(用户设置)+ 行为指标(用户更常点击视频播放还是阅读文本,是否经常使用语音输入)。算法: 采用加权评分系统来评估模态倾向性。

/prioritize(建立主次模态):- 核心行动: 根据偏好强度、任务类型(如:故障排查更适合视觉/交互)和解决效率来动态选择当前最优的主模态。

/adapt(定制化体验):- 核心行动: 动态模态调整。对于视觉偏好者,系统应优先在结果页中显示信息图卡或视频摘要,而不是长篇文本。

/enhance(优化基于偏好的体验):- 核心行动: 为首选模态提供增强功能。例如,为文本阅读者提供专业术语浮窗解释。

/learn(持续学习与改进):- 核心行动: 跟踪偏好模式和解决效率反馈,持续优化偏好推理模型。

4.3.2 案例分析:客户支持平台中的个性化模态适应框架

场景: 某技术产品客户支持平台,需要为不同的用户提供最佳的帮助模式。

- 偏好识别: 用户A历史记录显示其倾向于语音电话,且在阅读长文时停留时间短。

- 适配策略: 当用户A通过聊天机器人寻求帮助时,系统将主模态定为音频。聊天机器人不会提供长篇文本解决方案,而是直接建议“是否转接到我们的语音指导系统?”或提供“30秒的语音解决方案摘要”。

- 平衡有效性: 如果任务是复杂代码调试(任务有效性要求文本),系统会提供文本代码块,但同时会在文本下方增加一个醒目的“语音引导解读”按钮,平衡了舒适度和效率。

4.4 协议八:集成式创建协议 (/cross.create):从设计到交付的协同

意图: intent="Develop new content with integrated multi-modal elements from inception"

从项目起始就同步设计和创建多模态内容,构建原生集成的多模态体验。

核心考量: 如何在项目早期就明确定义不同模态的内容角色(Modal Roles),实现协同开发。

4.4.1 关键流程

/conceptualize(开发集成内容愿景):- 核心行动: 进行整体体验映射,定义模态间的相互作用策略(Modality Interplay Strategy)。例如,视觉将负责空间定位,文本负责权威定义。

/architect(创建集成结构框架):- 核心行动: 模态角色定义:为文本、视频、交互等分配明确的内容职责。规划信息分发(Information Distribution):哪些信息必须在所有模态中出现,哪些信息是模态独有的。

/develop(协调开发):- 核心行动: 实施并行内容创建流程,所有团队共享一个统一术语和视觉语言系统。

/integrate(确保无缝体验):- 核心行动: 设计渐进式强化:文本中的关键概念被视觉流程图强化,随后被交互式检查表固化。

/refine(精炼整体质量):- 核心行动: 优化跨模态流(Cross-Modal Flow)和认知负载平衡。

4.4.2 案例分析:新员工入职项目的跨模态内容生态创建

场景: 设计一套新员工入职(Onboarding)项目,内容包括公司政策、流程指南、文化介绍。

- 角色定义: 文本(Policy/Guide):作为权威、可检索的参考源;视频(Welcome/Culture):用于建立情感连接和文化融入;交互式(Checklists/Simulations):用于流程学习和进度跟踪。

- 协同创建: 文本团队在编写政策时,已预留出“关键流程”的占位符,由视觉团队在同一周期内创建对应的流程动画。两个团队基于共同的入职时间轴进行同步交付,避免了后期转换。

- 集成: 在交互式清单中,每个步骤都直接链接到文本策略的精确段落和视频演示的特定时间点,确保了模态间的无缝交接和互为参考。

Part V: 高级架构与未来趋势:超越单个协议

5.1 协议的集成与嵌套:构建复杂工作流 (/cross.integrated)

企业级应用往往需要多重协议的复杂编排,将多个协议串联或并行执行,形成一个更宏大的跨模态系统工作流。

高级嵌套结构解析:综合在线学习平台的四重协议集成

| 结构层级 | 核心协议 | 目的与功能 | 编排关系 |

|---|---|---|---|

| I. 资产准备层 | /cross.translate |

将历史的文本/PPT资源转化为新的多模态(视频、交互)学习资产。 | 前置依赖: 需先完成此步骤,新的学习路径才能建立。 |

| II. 模块设计层 | /cross.create |

针对新主题,原生设计集成文本、动画、测试的模块。 | 并行执行: 与资产准备同时进行,构建原生内容。 |

| III. 学习体验层 | /cross.prefer |

根据学生的历史行为(学习风格、留存率)动态调整内容优先级(文本优先或视觉优先)。 | 运行时适应: 在用户会话过程中实时执行,实现个性化。 |

| IV. 知识优化层 | /cross.synthesize |

整合学习进度、测验结果、社区讨论(文本/音频)等,识别知识盲区和学习瓶颈。 | 反馈闭环: 结果用于指导 I 和 II 的后续内容迭代。 |

集成框架(integration_framework):

integration_framework:

orchestration: "顺序执行 I->II->IV->I迭代,III实时并行"

coherence: "统一采用'核心知识点-技能应用-能力评估'的结构术语"

efficiency: "共享中央知识图谱,避免 I 和 II 间的信息重复定义"

evolution: "IV层的输出必须作为 I 和 II 迭代的硬性输入"

5.2 场动力学(Field Dynamics):跨模态体验的空间设计

场动力学借鉴了物理学的概念,用于在跨模态体验中塑造和控制信息流动的认知空间,特别适用于需要用户探索和发现的场景(如教育、研究)。

5.2.1 核心元素解析与架构实践

| 元素 | 概念描述 | 架构实践意义 |

|---|---|---|

| Attractors (吸引子) | 体验中的认知锚点。用户无论如何探索,都会被吸引回来的关键概念或原则。 | 在所有模态(文本定义、视频总结、交互测试)中赋予这些概念最高的视觉和信息权重。 |

| Boundaries (边界) | 定义体验探索的限制。 | 设置坚固边界(如:科学/数据事实核查)和渗透性边界(如:允许个人笔记、社区讨论)。 |

| Resonance (共振) | 跨越不同模态的重复模式或核心主题。 | 多通道强化: 确保核心主题在文本中被定义,在视觉中被图解,在音频中被强调。 |

| Residue (残余) | 体验结束后,在用户认知中持久留存的核心见解或感觉。 | 设计结论性交互和情感锚点,以确保预期的“认知成果”被深度编码。 |

5.2.2 实训案例模拟 E:生态学学习体验中的场动力学设计

场景: 一个关于生态系统相互连接性的多模态学习模块。

场动力学输入 (field_dynamics) 模拟:

field_dynamics:

attractors: ["systems thinking principles" (系统思考原则), "interconnectedness of species" (物种相互关联性)],

boundaries: {

firm: ["scientific accuracy" (科学准确性), "irreversibility of data" (数据的不可逆性)],

permeable: ["personal application" (个人应用), "ethical reflection" (伦理反思)]

},

resonance: ["butterfly effect in ecology" (生态中的蝴蝶效应)],

residue: {

target: "personal agency in ecological systems" (在生态系统中的个人能动性),

persistence: "HIGH"

}

场动力学执行叙事:

- 吸引子引导: 无论用户是在阅读关于“物种关系”的文本,还是在操作一个“食物链交互式模拟器(Interactive)”,系统都会用突出的字体或语音提示强调**“系统思考原则”**。

- 渗透边界: 在学习完“气候变化数据”(Text/Visual)后,系统会提供一个非强制性的社区论坛链接(渗透性),引导用户讨论“作为个体,我能做什么”(伦理反思/个人应用),而不是强制要求他们记住某个具体数值。

- 共振强化: “生态中的蝴蝶效应”在文本中被引用,在视频中被动画展示,并在语音旁白中被生动描述,形成强大的跨模态主题共振。

- 残余沉淀: 最终的结语是要求用户设计一个**“个人生态行动计划”,确保“个人能动性”这一残余目标**被编码到用户的行为意愿中。

5.3 跨模态协议开发生命周期

从实践的角度来看,协议本身也需要遵循 NOCODE 哲学中的 **Evolve(演进)**原则,经历一个持续的开发生命周期:

- 识别需求(Identify Need): 识别现有工作流中,单一模态无法解决的认知摩擦点(Cognitive Friction)。

- 设计模态架构(Design Modal Architecture): 明确模态间转换的目标和约束,制定协议的

/input和/output规范。 - 原型与测试(Prototype & Test): 采用最小可行性协议(MVP)在真实环境中测试,重点验证模态转换的保真度。

- 优化与精炼(Refine & Optimize): 根据性能指标(特别是

Concept Clarity和Engagement)进行迭代,优化/process步骤和/enhance技术。 - 扩展与集成(Extend & Integrate): 将精炼后的协议添加至协议库,并开始与其他协议进行嵌套和集成,构建更复杂的系统。

Part VI: 总结与展望

6.1 模态完整性与系统集成之间的平衡艺术

跨模态协议的成功,在于其能够精妙地平衡模态完整性(Modal Integrity)和系统集成(System Integration):

- 杠杆作用: 协议要求我们充分利用每个模态的独特优势(如:视觉的空间感知力、音频的叙事沉浸感),确保它们发挥各自的最高价值。

- 消除冗余: 模态协同而非模态重复。例如,文本不应该重复视频中已清楚演示的步骤,而应提供视频中未包含的背景知识或复杂参数。

- 统一叙事: 维护一个单一、内聚的叙事流。所有协议的执行结果都应汇聚到一个统一的用户体验中,确保用户在模态切换时感受到的是流程推进,而不是内容断裂。

6.2 结论:从指令到编排——AI交互的未来

跨模态协议标志着AI交互从**黑箱指令(Black-Box Prompting)向透明编排(Transparent Orchestration)**的根本性转变。它为AI架构师提供了一个结构化、可编程的语言,来描述和构建真正的集成式、多维度的智能系统。

这些协议的价值不在于简单的格式转换,而在于认知重构和体验设计。通过将AI交互视为一个需要精心设计的系统,我们不再依赖“一次性”的优秀提示词,而是依赖于可复用、可验证、可扩展的协议架构。

随着您在实践中构建和精炼自己的协议库,您将能够:

- 设计出与人类认知和自然交流更自然匹配的AI产品。

- 自动化复杂的跨模态内容生成、分析和适配工作流。

- 创造出具有高保真度、高适应性和高沉浸感的下一代数字体验。

跨模态的边界,正是未来智能系统最值得投资的架构空间。

附录:跨模态协议快速参考与清单

协议基本结构

/cross.type{

intent="清晰的目的声明",

input={...},

process=[...],

output={...}

}

跨模态协议选择指南

| 需求 | 推荐协议 | 核心设计关注点 |

|---|---|---|

| 将文本概念转化为视觉 | /cross.text_to_visual |

认知负载管理与视觉隐喻的精确度 |

| 将视觉数据提取为文本 | /cross.visual_to_text |

信息提取完整性与文本描述的逻辑结构 |

| 整合多源异构信息 | /cross.synthesize |

跨模态模式识别与矛盾信息的处理机制 |

| 在不同格式间转换内容 | /cross.translate |

核心意义保真与目标模态的结构重构 |

| 设计连贯的跨渠道体验 | /cross.experience |

模态间的无缝转换质量与认知连续性 |

| 用辅助模态增强主内容 | /cross.augment |

战略性集成与渐进式揭示(Progressive Disclosure) |

| 根据用户偏好动态适配 | /cross.prefer |

偏好强度加权、行为指标分析与自适应调整 |

| 从头开始创建集成内容 | /cross.create |

模态角色定义、信息分发与并行开发 |

场动力学关键参数

| 元素 | 作用 | 目标 |

|---|---|---|

| Attractors (吸引子) | 保持认知焦点 | 确保核心概念被内化 |

| Firm Boundaries (坚固边界) | 维护系统完整性 | 保证科学事实和数据准确性 |

| Permeable Boundaries (渗透性边界) | 鼓励用户探索 | 激发个性化应用与情感连接 |

| Residue Target (残余目标) | 塑造体验终点 | 确保持久的知识留存或行为意愿 |

更多推荐

已为社区贡献18条内容

已为社区贡献18条内容

所有评论(0)