从德勤翻车到麦肯锡革命:AI如何重构万亿咨询帝国?

当AI学会写咨询顾问的PPT

在数字化浪潮的推动下,AI技术正以破竹之势渗透至各行各业,咨询业亦无法置身事外。从德勤的“数据风波”到麦肯锡的“人才革命”,再到毕马威的“智能突围”与埃森哲的“技能重塑”,AI正在彻底改写咨询行业的游戏规则。

一、四大巨头的转型样本

德勤的数据风波:AI“幻觉”引发的信任重构

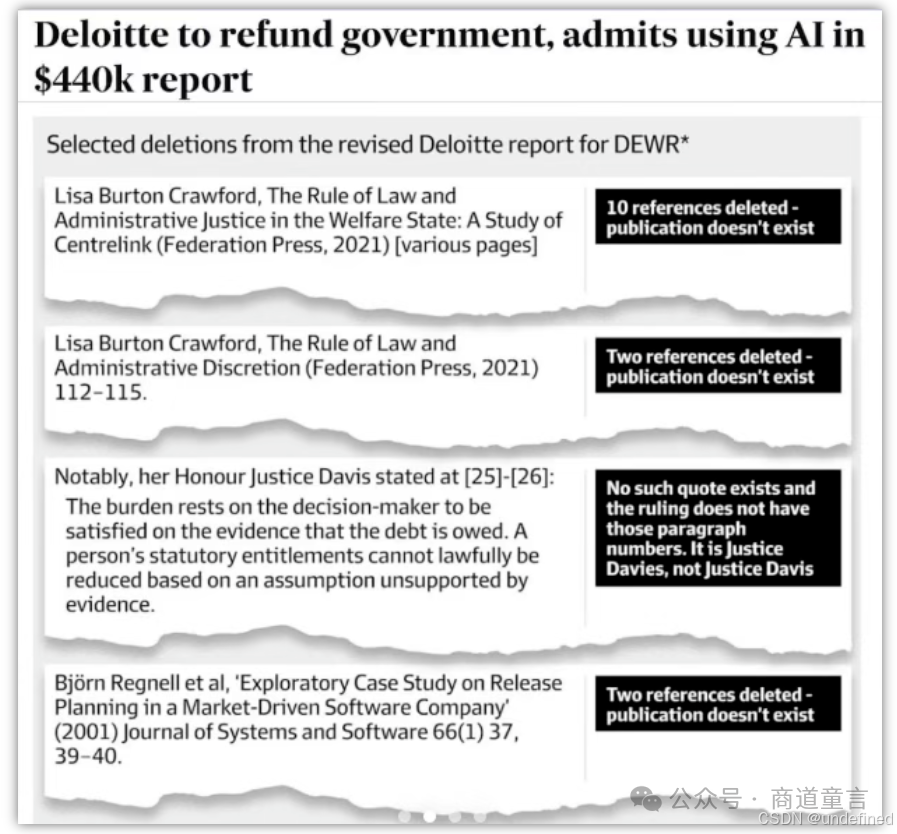

德勤为澳大利亚政府撰写技术报告时,因大量引用不存在的法规和案例,甚至编造联邦法院判词而陷入信任危机。这场风波的根源在于过度依赖AI生成内容,却未建立有效的人工复核机制。尽管德勤最终通过删除710条假引用、更换参考文献等方式平息事态,但事件暴露出咨询业在AI应用中的核心矛盾:效率提升与质量控制的天平如何平衡?

这一事件也促使行业重新审视AI的角色定位。德勤后续在报告中添加了对生成式AI的引用说明,并承诺加强人工审核流程。这一转变折射出咨询业的普遍认知:AI应是辅助工具而非决策主体,人类的专业判断力仍是不可替代的核心资产。

麦肯锡的人才革命:从“经验导向”到“AI能力导向”

麦肯锡的转型策略直指人才结构。公司明确将AI技能纳入招聘硬指标,优先录用具备AI技术背景的年轻人。这一举措实质是在培养新型“赛博格员工”——既懂商业逻辑又能驾驭AI工具的复合型人才。麦肯锡推出的内部AI助手Lilli已融入70%以上员工的日常工作,从市场分析到方案撰写,AI贯穿咨询全流程。

但技术替代并未引发大规模裁员,反而通过优化团队结构提升了人均效能。麦肯锡将资源向AI专家和资深顾问倾斜,形成“AI处理基础工作+人类创造核心价值”的新型协作模式。这种转型不仅降低了30%的重复性劳动成本,更使客户续约率提升3个百分点,达到88%。

毕马威的智能突围:TaxBot开启税务咨询新时代

毕马威开发的TaxBot人工智能代理,展现了AI在专业领域的深度应用。该系统能在24小时内完成传统需要两周的税务咨询准备,通过整合澳大利亚税法与专家经验,生成25页的定制化建议报告。其创新之处在于将碎片化知识系统化:过去存储在个别合伙人笔记本电脑中的税务智慧,如今通过检索增强生成(RAG)系统实现标准化输出。

TaxBot的成功不仅提升了服务效率,更创造了新的收入来源。客户开始直接购买AI代理使用权,使毕马威在传统咨询业务外开辟了技术授权市场。这种“咨询+技术”的双轮驱动模式,正在重塑咨询公司的商业模式。

埃森哲的技能重塑:70万员工的AI生存挑战

埃森哲的转型力度更为彻底。公司向全球70万员工下达“AI生存通牒”:要么掌握AI技能,要么面临优化。通过裁员1.1万人与扩招AI专家的并行策略,埃森哲在三个月内将AI和数据专业人员规模扩大至7.7万人。

其核心举措包括:建立私有AI平台Workbench,整合OpenAI、微软等五家供应商的大模型;推出SiaGPT智能代理架构,支持3000名顾问的日常工作;实施全员AI培训计划,将人工智能技术列为必修课。这种“技术赋能+组织变革”的双管齐下,使埃森哲在保持业务增长的同时,实现了人才结构的优化升级。

二、人机协同新范式:咨询业的效率革命

BCG与哈佛商学院的联合研究揭示了AI对咨询效率的颠覆性影响。在18项真实任务测试中,允许使用ChatGPT的顾问组平均多完成12.2%的任务量,完成速度提升25.1%,交付质量提高40%。这种提升在创意型任务中尤为显著,例如新产品开发方案的创新性提升40%。

麦肯锡的实践进一步验证了这一结论。其内部数据显示,Lilli平台使初级顾问的基础工作效率提升40%,某新能源汽车客户的市场进入方案初稿生成时间从48小时缩短至6小时。但效率提升背后是工作方式的根本变革:AI承担了70%的数据整理工作,使人类顾问得以专注30%的价值创造环节。

在当前的咨询行业中,已经形成了一种新颖的人机协作模式。AI擅长处理海量数据、快速生成初步方案等重复性劳动密集型任务,而人类则在创造力、判断力、沟通协调等方面具有独特优势。例如在深圳某电子制造企业的供应链优化项目中,Lilli生成的物流路径规划初稿节省了15%运输成本,但人类顾问通过实地调研发现越南环保包装政策,最终使实际成本优化达32%。

数字经济应用实践专家骆仁童博士表示,这种协作模式充分发挥了双方的优势,员工需要学会与机器和谐共处,企业也需要调整管理方式,通过人机协作,不仅可以提高工作效率和质量,还能激发出更多的创新思维。麦肯锡东京办公室的调研显示,资深顾问通过“二次加工”AI生成的战略假设,能创造出超越算法的解决方案。

AI的“幻觉”问题始终是咨询业应用的技术瓶颈。德勤事件、麦肯锡内部实验均暴露出大模型生成内容的可靠性缺陷。为此,行业正在建立新的质量控制体系:毕马威限制TaxBot的使用权限,仅允许税务专家解读其输出;普华永道在AI咨询项目中采用“基础费用+绩效奖金”模式,将60%的付款与效果挂钩。

骆仁童博士指出,未来若更多决策依赖AI生成内容,而人类仅扮演橡皮图章的角色,那么“狼来了”的故事终将上演。我们需要建立的不是更聪明的AI,而是要求所有AI输出必须经过独立第三方审核,哪怕慢一点、贵一点。这种审慎态度正在成为行业共识。

三、咨询业未来图景:技术、人才与生态的重构

技术渗透:从工具到基础设施

AI正在从辅助工具升级为咨询业的基础设施。麦肯锡将Lilli平台转化为商业产品,某制造企业购买其“供应链模拟模块”后库存周转率提升18%;BCG开放AI知识共享平台,使零售客户节省200万元定制开发成本。这种技术输出模式正在改变咨询公司的收入结构。

更深远的影响在于服务方式的变革。传统PPT咨询逐渐被实时交互的AI仪表盘取代,客户更愿意为“能落地的改变”付费。普华永道60%的AI咨询项目采用“基础费用+效果分成”模式,某汽车客户因智能工厂项目缩短30%订单交付周期,额外获得20%合同金额奖励。

人才进化:从T型到π型能力模型

咨询人才的标准正在发生根本性转变。麦肯锡中国区校招中,“AI协作能力”权重从10%跃升至40%,传统数据分析岗简历通过率下降60%。新世代顾问需要掌握“提示词工程”“AI治理”等新型技能,同时保持商业敏感度。

这种变化催生了新的职业形态。“AI战略教练”成为热门岗位,他们既懂咨询方法论,又能教会客户用提示词拆解业务问题。北大光华管理学院新增“商业AI应用”必修课,培养“机器逻辑+人类思维”的复合型人才。未来咨询精英将兼具技术理解力与商业洞察力,成为连接AI与客户的桥梁。

生态重构:专业化与全球化的再平衡

AI正在重塑咨询业的竞争生态。以Xavier AI为代表的小众咨询公司,通过“AI优先”策略在定价策略、成本削减等细分领域形成差异化优势。这些公司以99.9%企业无法负担MBB费用为切入点,用AI生成商业计划的市场接受度验证了技术普惠化的趋势。

传统巨头则通过并购与生态构建巩固优势。国际私募股权公司Cinven收购致同德国多数股权,毕马威创建私有AI平台整合多供应商模型,安永用AI优化20万人规模员工队伍。这种“技术+资本”的双轮驱动,正在加速行业集中度提升。

全球劳动力池的重构更为显著。普华永道印度计划将员工规模扩大至5万人,埃森哲在印度晋升1.5万名员工,IBM印度化率超50%。咨询业正将低成本岗位向印度、菲律宾转移,同时保留本土高附加值服务。这种布局既降低了运营成本,又保持了对高端市场的响应能力。

结语:在变革中寻找确定性

对于咨询公司而言,真正的挑战不在于技术本身,而在于如何构建“AI增强型”组织。这需要建立严格的质量控制体系,培养既懂技术又通业务的复合型人才,形成人机协同的创新文化。正如麦肯锡Lilli平台的命名所寓意的——致敬首位女性顾问的创新精神,今天的变革本质上是这种精神的延续:不是被工具定义,而是用工具重新定义行业。

当AI能生成逻辑严谨的PPT,真正值钱的是让客户听完后说“这就是我们需要的”的沟通能力;当算法能分析出市场趋势,真正稀缺的是判断趋势背后文化暗流的洞察力。咨询业的黄金时代,属于那些既能驾驭AI又能坚守人性价值的“增强型顾问”。

AI治理相关话题:

AI人才战略:当Z世代把ChatGPT当同事,企业如何避免成为商业化石?

AI浪潮下,国内的互联网大厂如何实现组织重构?

从招聘到裁员:AI如何重塑我们的工作世界?

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)