董浩宇博士:既要小红书种草,又要大模型种树

文章摘要:随着AI技术发展,消费者搜索行为从"遇事不决问百度"转向"遇事不决问AI",品牌营销面临从"搜索范式"到"对话范式"的转变。文章提出AI时代品牌需同时进行"小红书种草"和"大模型种树",并介绍GEO(生成式引擎优化)技术框架STREAM,包含语义结构化、时效性、可信源等

内容转载自:CMO训练营

在信息获取方式发生革命性转变的今天,越来越多的消费者从“遇事不决问百度”转向“遇事不决问AI”。我们是否曾思考,当答案不再是被“搜索”出来,而是被大模型实时“生成”时,我们的品牌该如何被看见、被理解,乃至被推荐?

全文7628字,阅读时间约20分钟:

在我二十余年的数字营销实践与品牌传播探索生涯中,我深刻地体会到:任何一次时代的更迭都意味着一个全新的机遇诞生,而AI无疑是我们这一代营销人面临的最具革命性的机遇。人类在寻找答案的路上从未停歇,而当下最关键的问题依然是那三个古老而永恒的追问:我是谁?我要去哪?我能为这个世界做什么?

今天,我想与大家分享的核心观点是:在AI时代,品牌营销既要做"小红书种草",又要做"大模型种树"。这不是二选一的问题,而是从短期流量到长期认知的战略协同。在AI时代,这三个古老的追问有了全新的答案维度——不仅是人在追问,AI也在帮助我们重新定义答案本身。而GEO(生成式引擎优化),正是帮助品牌在AI搜索中建立核心竞争力的关键方法。

AI改变了什么:从“搜索范式”到“对话范式”的根本性转变

(一)消费者趋势改变:信息获取方式的范式革命

过去20余年,互联网时代的搜索经历了三次范式转变。15年前,是“众里寻他千百度”的关键词时代,那时很多广告行业的创业者都是百度出身,我们优化的是“被找到”的概率;过去10年是移动互联网的算法推荐时代,平台用算法给消费者推荐其想看的内容,我们追求的是“被推荐”的权重;而今天,我们正站在第三次范式转变的起点——AI搜索时代的来临。

这不是一个渐进式的改良,而是信息检索与呈现逻辑的根本变革。数据显示,传统搜索引擎的流量已经下降了近20%;更关键的是,调研报告显示,32%的年轻消费者已经逐步从“遇事不决问百度”,变成了“遇事不决问AI”。

这不仅仅是工具的替换,更是从"查找信息"到"创造答案"的根本性转变。

(二)消费者行为变迁:从“被动接受”到“主动对话”

1

新搜索习惯形成:对话范式的确立

去年12月,贝恩咨询调研了1117名美国消费者,彼时ChatGPT已经上线两年。数据令人震撼:

-

80%的搜索用户会在40%以上的时间相信AI给到的结论;

-

56%的消费者优选用AI平台学习新内容新知识;

-

51%的消费者在购物比价时会选用AI工具;

-

消费者68%的时间用AI收集整理信息;

-

42%的消费者认为AI已经替代了传统搜索。

这些数字背后,是一个深刻的认知转变:信息不再是被检索出来的,而是被大模型的根据语义生成的。

2

AI信任度提升:从“怀疑”到“依赖”

消费者对AI推荐信息的信任度正在快速提升,AI工具已成为首选的“购物参谋”。值得注意的是,一些调查显示中国消费者对于AI的使用率和信任度普遍高于美国和欧洲消费者。

这一数据也许映射一个趋势:品牌不再仅仅追求“被看见”,更要追求“被AI理解和推荐”。

3

决策链路重构:从“多平台跳转”到“一站式解决”

消费者正在从“传统多平台跳转”向“AI一站式解决”转变。今年Chat GPT曾在一段时间推出了PRO会员搜索完成后的一键购功能,AI搜索时代带来的销售转化闭环将在未来2年逐步流行。

虽然目前消费者搜索行为到产品购买页的直接联动还为时过早,但所有头部品牌都在期待这一天的到来,也都开始了这一块的战略布局。

(三)营销生产力革命:从“工具应用”到“范式升级”

我想强调的是,AI营销并不是简单地购买几个AI应用工具,或是找一个GEO服务的优化公司发发文章,而是体系化的内容营销范式升级。这是一个从工具层面到基因层面的变革。

AI营销的新范式,需要从洞察链、内容链、传播链、资产链四个维度进行系统化判断。

GEO(生成式引擎优化)正是这一营销新范式下的关键细分领域,它同样需要消费者洞察、内容生产发布,最终形成品牌的认知资产和用户资产。

GEO带来品牌从“小红书种草”到“大模型种树”的同频

(一)AI时代的品牌挑战:从“流量思维”到“认知思维”

GEO是大模型时代品牌从“种草”到“种树”的战略同频。让我用一个生动的比喻来说明这一转变:

种草对应着拔草——品牌往往种下一个草,就希望消费者能够触达后,通过电商或线下进行拔草,完成闭环;而种树则是扎根——埋下一棵树苗,可能需要几年的生长时间,不同用户的问询、大模型在全网进行搜索找到的语义理解,都是浇灌树根的营养。

最终,这棵参天大树上的每一片叶子,都能够个性化地针对一位用户的具体需求,一人千时千面。

这一同频跃迁的核心逻辑是:从大模型收录内容,到大模型理解内容,再到消费者问询相关内容时大模型能够推荐到你的产品和品牌——这是从“被发现”到“被理解”再到“被推荐”的认知进化。

GEO关注的不再是单点流量,而是全域认知。这是一个全新范式,需要用全新视角看待。传统SEO优化的是“被找到”的概率,而GEO优化的是“被理解和采纳”的概率。

(二)品牌如何被大模型收录和推荐?理解AI的“认知逻辑”

1

用户意图:从“品牌词”到“品类词”的语义理解

一般情况下,用户不会直接搜索品牌关键词。通过我们的数据调研发现,消费者提问的方式一般是品类词或推荐词,除非他心目中已经有了一个明确的品牌。

举个例子:如果消费者问“华为问界是M8好还是M9好?”这种问询已经非常有品牌指向性了。

但一般消费者在没有圈选品牌之前,会问:“什么样的电车好?什么样的增程车比较好?什么样的智能驾驶车比较好?”消费者会先问品类词,在多轮对话之后才会聚焦到品牌词和服务词。

因此,想要理解用户意图,品牌需要把想植入给大模型的内容,转化成普通用户的搜索意图和对话场景。这不是简单的关键词堆砌,而是对用户认知路径的深度洞察。

2

模型认知:理解AI的“思考流程”

模型认知的流程是:用户先进行提问→模型进行推理→大模型做全网联网搜索→根据模型分析结果进行模型训练→做出回答。完成这一切步骤只需要几毫秒。

理解这一流程的关键在于:大模型不是在“搜索”答案,而是在“生成”答案。它会综合全网的信息源,进行语义理解和逻辑推理,最终生成一个个性化的回答。

这意味着,品牌需要在多个维度上构建自己的“认知图谱”,而不是单纯依赖某个关键词的排名。

3

品牌提及:从“卖点描述”到“意图匹配”

品牌的卖点描述和用户的搜索意图相匹配,大模型就会进行品牌提及。

比如我们最近服务的一个品牌客户是做学习机的,我们发现消费者不会问“什么学习机比较好”,而是问“小学阶段的学习机哪个比较好”、“适合数学薄弱的孩子用的学习机有哪些”。消费者会站在自己的立场上,根据孩子的具体状况来提问。

想让产品内容成为大模型收录的内容源,根据用户意图做内容本身的优化尤为重要。这不是技术问题,而是对用户需求的深度理解问题。

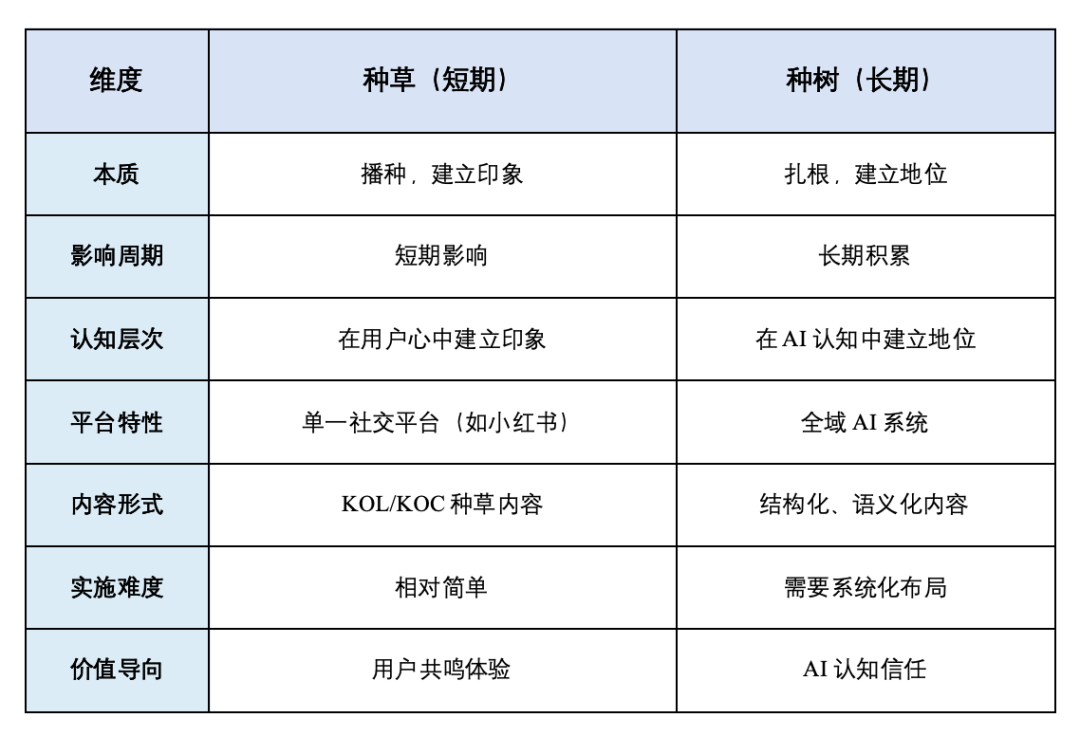

(三)从“种草”到“种树”的进化逻辑:短期与长期的协同

让我用一个对比表格来清晰地说明这一进化逻辑:

我想特别强调的是:既要“小红书种草”,又要“大模型种树”,这是品牌AI时代营销的双轮驱动。这不是二选一的问题,而是协同增效的关系。

“小红书种草”解决的是短期问题:能够给到用户共鸣体验,提供丰富的用户反馈和真实案例,且实施难度相对简单,找一些KOL、KOC发布种草内容,形成分享的声音就可以了。而这些内容经过结构化处理后,可以成为AI系统中的高价值信息。

“大模型种树”解决的是长期问题:GEO种树为小红书种草提供了更广阔的传播平台和更持久的影响力,让品牌在大模型的认知网络中扎下深根。从“种草”到“种树”,是从流量思维到认知思维的战略升级。

这就是为什么我一直强调:在AI时代,品牌既要在社交媒体上“种草”,也要在大模型中“种树”。前者让你被看见,后者让你被理解和推荐。

GEO技术方法论——STREAM框架:让“大模型种树”落地的系统化方案

前面我们讲了为什么要“小红书种草”和“大模型种树”,现在大家最关心的问题可能是:如何在大模型中“种树”?

作为北京大学新媒体营销传播研究中心课题组GEO成员单位,北京大学和氧气科技提出了GEO-STREAM技术框架。这不仅是一个技术框架,更是一套可落地的AI搜索系统方法论,它让品牌在大模型中“种树”有了明确的路径和方法。

GEO是全网AI搜索系统里品牌中长期积累的内容资产,要让AI进行认知信任,对于技术有一定要求。STREAM框架的六个维度,构成了品牌在AI时代建立认知优势的完整体系。

今天,我们先从4个维度来分享氧气科技的“AI搜索优化方法论”

1

语义结构化指数(Semantic Structuring Index)

第一个维度是S——语义结构化指数。

这是GEO与SEO的本质区别之一:SEO是以关键词为标注的;GEO是根据语义、根据消费者在大模型中的提问去做优化,提升内容的语义组织与结构化程度,确保信息易于理解和检索。

大模型喜欢AI友好型内容,或者说大模型喜欢结构化、语义化的内容。大模型只需零点几毫秒就能读完很长的文章,对中长篇文章有一定的倾向度和好感度。而对于短篇文章,比如一百多字的小文章,收录的可能性就没有那么大,因为大模型会判断这篇文章没有经过充分的思考和论证。

但我要强调的是:虽然大模型更喜欢AI产出的内容,但是内容本身要具有一定的可读性。这种可读性要符合新闻传播或公关稿的基础标准,而不是随便撰写。尤其是国内的语义大模型,底层的抓取和理解能力是按照新闻稿和公关稿的框架进行的。

我们不能只写一篇纯粹给AI看的文章,而是要在做PR稿、公关稿、新闻稿发布的时候,植入AI概念,既能让人读懂,也能让大模型读懂。表面文字的部分是给人读的,结构化的内容是给大模型读的。

这里我给大家一个实用建议:当预算不够时,我并不建议为GEO单独生产内容,在原有公关稿的基础上把语义结构化做好,就可以了。这是一个成本效益最优的策略。

2

时间新鲜度因子(Timeliness Factor)

第二个维度是T——时间新鲜度因子。

这一维度有两个关键点:其一,现在植入的所有内容未来可能都会被大模型看到,所以植入越早越好;其二,大模型每天、每周都有全新搜索,要保证内容的新鲜度和时效性。

在非联网搜索模式下,大模型大概1到3个月更新一次内容,最快的大模型1天就会更新收录。同时,大模型会收录很早以前的内容——我们曾见过大模型收录一篇2001年的网站内容,这已经是24年前的内容了。

这说明了一个重要事实:互联网是有记忆的,大模型也有记忆,但大模型的记忆是“时用时新”的。它会根据内容的权威性、相关性和时效性,动态调整内容的权重。因此,品牌既要重视历史内容的积累,也要保持内容的持续更新。

3

可信源交叉认证数(Redundancy of Verified Sources)

第三个维度是R——可信源交叉认证数。

GEO公司在大模型上搜索语义或关键词之后,会反向看大模型的信息来源,之后在信源网站上做相关的内容发布,进行植入或种草。这是一个逆向工程的过程。

我要特别强调的是:所有在国内注册备案的大模型企业,未来都要优选权威信息来源,优选国家语义库的内容。当国家语义库逐步建立起来后,品牌的正确信息会被统一植入国家语义库里。同时,权威媒体名单的权重会优于一般商业网站或论坛的权重,像人民网、新华网、光明网等权威网站上的内容在大模型上权重非常高的。

在海外,我们每天通过智能体把搜索词输入到ChatGPT大模型里,反向看信源有没有发生算法的变化。我们发现,GPT大模型依然会优先选用BBC、CNN、Washington Times、The Economist等权威媒体的信源。

因此,权威媒体的可信结构指数很重要。当你们有充足的媒体预算、公关预算时,请增加权威背书、提升内容可信度,与行业领袖和专家进行内容共创,传播维度上发到可信媒体上。这类传播的公关投入虽略高,但为了让它充分发挥作用,请让公关部门一定要把控好GEO质量。从“可见性”到“可信度”,这是品牌建设的深层价值转变。

6

多模态搜索权重动态微调算法(Multimodal Search Weight Dynamic Fine-Tuning)

第六个维度是M——多模态搜索权重动态微调算法。

大模型会抓取多模态内容,品牌要优化在多模态搜索中的表现,不仅要做文本内容,还要做图像、语音、视频等多种搜索方式,确保内容多样性,提升品牌曝光度和用户触达率。

在AI时代,可以利用AI技术进行多模态内容分析和优化,用AI做视频、播客、音频,提升内容质量和用户体验。当前AI生成内容的权重较低,但随着算力的越发成熟,用智能体完成百万次内容生成的成本会越来越低。

我要强调的是:多模态搜索权重动态微调算法是一个动态指数,GEO并不是做完一次、做完一周就结束了,而是一个持续动态优化的过程。这意味着:

-

当大模型对消费者语义结构呈现得不完整时,品牌就要进行补充;

-

当大模型算法出现迭代和更新时,原有植入的内容排名可能会消失,需要用算法做补充,实时跟进;

-

要实时关注消费者语义意图的变化,保证可以给消费者的全新问题提供全新答案。

举个例子:所有充电宝品牌这两周最大的需求就是占领"能带上飞机的充电宝"这一关键词。这个需求并不是大模型转变带来的,而是国家出台了没有3C认证的充电宝不能带上飞机这一新政策,那就需要对有3C认证的产品进行针对性推广。

这不是一个纯技术活,而是一个商业增长的战略问题。

“对AI友好”的语义结构化特征:让内容既能被人理解,也能被AI理解

对AI友好的语义化结构,到底应该长什么样?普林斯顿大学的GEO论文中提到了几个关键特征:easy to understand(好理解)、technical terms(技术术语)、fluency optimization(优化流畅度)、cite sources(引用来源)、quotation addition(引述添加)等等。

1

引用来源和引述添加:权威背书的力量

第一还是引用来源。如果引用来源是权威信源或高引用文章,内容可信度会更高。如果之前品牌找过第三方机构做认证、做排名,请在GEO优化时做进去——大模型会认为权威机构的背书是加分项。

这不仅仅是技术问题,更是品牌资产的系统化梳理。很多品牌其实已经积累了大量的权威认证和第三方背书,但这些“沧海遗珠”没有被系统化地整理和传播,这是非常可惜的。

2

统计数据添加:用数字说话

相关统计数据的增加会增加对大模型的吸引力。比如矿泉水品牌对比中,我们可以加入酸碱性数据,只说品牌具有弱碱性是不够的,大模型更喜欢精确的数据——碱的指数是6.7还是4.2,这种数据化能够让大模型更好地理解和判断。

这一点小米做得特别好,每次新车发布会都会说“快零点零几秒”、“防晒指数是多少”,这也是一种实用的“套路”。从定性描述到定量数据,是提升AI理解度的关键。

3

增加引用和流畅性的优化:人机兼顾的平衡艺术

内容不能只给大模型读,也不是只给消费者读,两者要取中间值,既要保证内容流畅度、通俗易懂,也要使用技术术语,增加权威性。

当然现在我们都是用智能体去做这个事情,让它按照这样的结构去做优化。通过算法不断调优,AI对于高度重复性、规则性工作的处理能力是非常强的。这也是我一直强调的:AI不是替代人,而是赋能人。

4

GEO指数:科学化的效果评估体系

我们设计了一个综合评分的指数模型,未来会叫做GEO指数,采用科学的综合评分模型,通过数学公式量化品牌在AI系统中的表现。

这一模型综合考虑了STREAM方法论的六个维度,通过多模态搜索权重动态微调算法确定最优权重参数,作为GEO指数中台,为品牌做效果监测,打破GEO评估KPI时只能给到几个搜索截图的弊端。

这是我们从“经验主义”到“科学主义”的转变,也是GEO从“艺术”到“科学”的进化。

GEO案例分析:从理论到实践的落地路径

1

某鸡精品牌:挖掘“沧海遗珠”,让权威背书发挥价值

消费者的搜索购物行为,往往是根据品牌排名进行选择。某鸡精品牌希望推广“xxx松茸鲜鸡精”这款产品,我们帮助它实现了排名的显著提升。

关键在于:我们找到了国家轻工业协会曾发布的一个排名,将这个品牌的鸡精排名第一。我们把这个第三方的权威排名信源做了内容优化和更多媒体的传播发布,让大模型抓取收录,提升了它的位置。

这个案例说明:很多品牌其实已经拥有了很好的“料”,但这些“料”没有被系统化地整理和传播。GEO的价值不仅在于创造新内容,更在于挖掘和激活品牌已有的权威资产。

2

海底捞:创造独特性,占领细分场景

我们帮海底捞做了一个有意思的案例,帮它抢占了“夜宵火锅在华南地区搜索”的推荐位。

广东是美食天堂,有太多好吃的夜宵火锅了——潮汕火锅、打边炉、海鲜粥,怎么把海底捞做出特色?

我们跟客户共创中发现了其五一期间的亮点:在夜宵的时间点安排DJ在海底捞打碟,客人可以蹦迪,还有特调的夜宵鸡尾酒,让刚蹦完迪的小伙伴们到海底捞继续玩耍吃饭。这成为了我们传播内容的核心,变成了广州夜宵火锅里的独特标签。

海底捞

这个案例的关键在于:挖掘关键点,找出独特性,并把这个独特性变成用户意图搜索结果的呈现。我们不是在和所有火锅竞争,而是在“夜宵+火锅+蹦迪+广州”这个细分场景中建立认知优势。

从“全面竞争”到“场景占位”,这是GEO时代的品牌战略思维。

GEO-STREAM技术服务流程:从评估到优化的完整闭环

1

大模型评估——行业与竞品分析

我们现在的技术服务流程,首先是做评估,看行业竞争是否激烈,看品牌自己有没有“料”。通过分析过程一起打造模型,完成可信度传播,在品牌提供的资料里找到"沧海遗珠",打造GEO意图的重要驱动。

这一步的核心是:不要假设品牌什么都没有,而是要深度挖掘品牌已有的资产。很多时候,品牌缺的不是“料”,而是系统化整理和传播的能力。

2

项目规划——内容与执行方案

明确合作目标后确认并制定实施计划,大概需要5天左右的时间,我们和客户一起去对齐关键词、执行路径、验收标准。

这一步的关键是:不要闭门造车,而是要与客户深度共创。GEO不是纯技术服务,而是品牌战略的一部分,需要双方的深度协作。

3

多模态重构——数据整合与重组

第三步是系统化重组数据与调优权重,构建大模型可识别的内容体系。这是一个“翻译”的过程——把品牌的语言翻译成AI能理解的语言,同时保持人类可读性。

4

大模型训练——内容投喂与校准

重构数据训练大模型,优化内容生成质量与效果,做文本优化、信息梳理、权重调优、大模型的投喂。

我要特别强调的是:我们现在发布的所有信源,都需要选用可信信源、权威信源,保证信息的真实度。当有一天国家出台AI搜索标准或针对AI幻觉的指导意见时,算法的权重就会自动调整,优选白名单媒体的内容。

这不仅是技术要求,更是品牌的社会责任。我们要做的是帮助AI更好地理解品牌的真实价值,而不是制造虚假信息。

5

效果监测——监控与持续优化

实时追踪模型收录效果,确保30天内收录效果,在这个过程中不断调优,持续做效果优化。

GEO不是一次性的项目,而是一个持续优化的过程。从“项目思维”到“运营思维”,这是GEO成功的关键。

结语:每个参与者都是重塑营销范式的关键变量

站在AI时代的起点,作为一名营销与AI的研究者,我深感有必要与大家分享这些思考和实践。回到今天的主题:既要“小红书种草”,又要“大模型种树”,这不仅是一个营销策略,更是品牌在AI时代生存和发展的必由之路。

GEO不仅改变了品牌如何被发现,更改变了品牌如何被理解、如何与受众建立关系。它让品牌从单一平台的“种草”走向全域AI系统的“种树”,从短期流量走向长期认知,从被看见走向被信任。

“小红书种草”让品牌在社交媒体上开花,“大模型种树”让品牌在AI认知中结果。前者解决的是“被发现”的问题,后者解决的是“被理解和推荐”的问题。两者缺一不可,共同构成了AI时代品牌营销的完整闭环。

从“种草”到“种树”,从“流量思维”到“认知思维”,从“被看见”到“被信任”——这是一场从工具到基因的营销范式革命。

在这场革命中,每个参与者都是重塑营销范式的关键变量。我们希望通过GEO-STREAM框架的分享,为品牌在AI时代建立认知优势、打造AI搜索的核心竞争力提供有价值的参考。

最后,我想再次强调:在AI内容洪流中,品牌既要在社交媒体上“种草”,也要在大模型中“种树”。让我们一起,构建品牌风格化的内容,成为用户心智的确定性锚点。让品牌在大模型的知识网络中扎下深厚的“认知之根”,最终长成参天大树,在AI时代的每一次搜索中都能被理解、被推荐、被信任。

董浩宇

氧气科技CEO

北京大学传播学博士

中国广告协会学术与教育委员会副主任

IAB China全球化委员会主席

更多推荐

已为社区贡献12条内容

已为社区贡献12条内容

所有评论(0)