第一作者必须是AI!华东师大这波985操作也太会玩了吧?

然而,AI这种势不可挡的普及,很快就和学术圈的那些老规矩撞了个满怀。华东师范大学,一所正经的985高校,居然发起了一场“第一作者必须是AI”的论文征集活动!理想很丰满,但现实是,在规则真正改变之前,咱们还得为那个“AI率必须低于XX%”的硬指标头疼。写作狗是一个综合性平台,它的降AI功能更像是一个处理工具,操作简单,上手快速。了,不过,它同样存在一定的口语化问题,降完AI还是需要自己稍微调整一下。

朋友们,学术圈最近又出大新闻了!华东师范大学,一所正经的985高校,居然发起了一场“第一作者必须是AI”的论文征集活动!

是不是听起来有点离谱?但这事儿还真就发生了,而且就在今年10月7日。

更绝的是,这次征文要求从选题假设、研究设计、数据分析到最终成文,全程都得由AI主笔完成。

人类只能乖乖当个“科研助理”,详细交代自己是怎么伺候这位AI大佬的——用了什么工具、下了哪些指令、中间改了多少回,全都得坦白从宽。

这还没完!评审环节也是AI和专家教授共同把关。好家伙,以前我们还在讨论AI会不会抢饭碗,现在人家在评审席都有了一席之地。

斯坦福:这题我熟啊,我们早就在准备了

如果你以为华东师大是第一个吃螃蟹的,那可就错了。

据这次活动的发起人之一、华东师范大学智能教育实验室主任张治教授透露,这个点子的灵感其实来自斯坦福大学。

原来斯坦福早在今年7月就提议要举办一个名为“科学AI智能体开放会议(Agents4Science 2025)”的学术会议,不仅要求论文第一作者必须是AI,连审稿工作也全都交给AI来处理。这简直就是AI界的“自产自销”。

张治教授坦言,华东师大的这次征文带有很大的探索性质,主要就是想看看,AI写的科研论文到底能做成什么样。

AI:我早就不是科研圈的外人了

不管你接不接受,AI在科研界的渗透早就开始了,而且势头越来越猛。

去年7月,谷歌的AlphaFold在蛋白质结构预测上的突破,被普遍认为是加速科学发现的里程碑。

而西湖大学开发的“AI科学家”DeepScientist更是夸张,仅用两周时间就完成了相当于人类三年的研究进展,在某些前沿任务上甚至展现了超越人类最先进水平的潜力。

在某些领域,AI已经不再是简单的工具,而是升级成了不可或缺的研究伙伴。

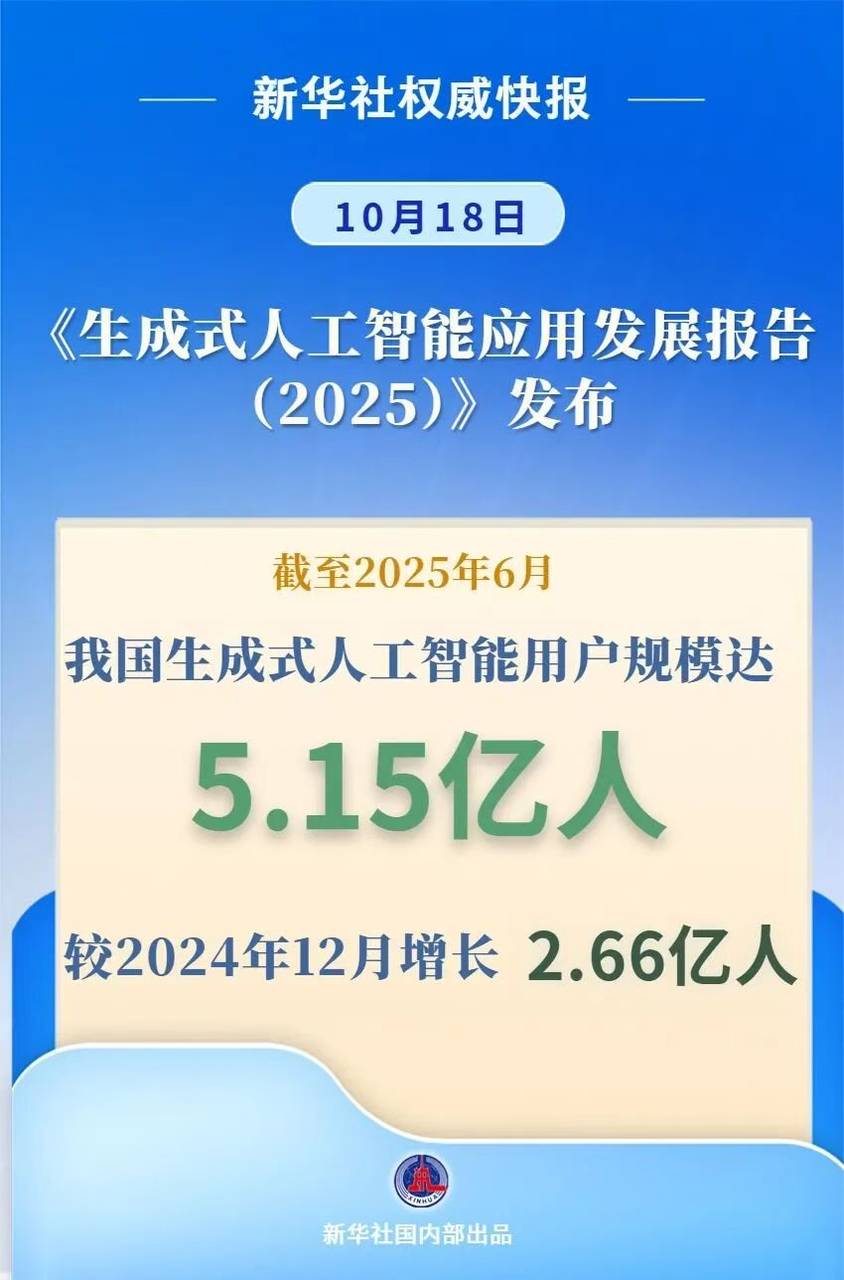

再看看我们身边,根据新华社报道,截至2025年6月,我国生成式人工智能用户规模已经达到了惊人的5.15亿人,AI已经快成为“国民应用”了。

那么问题来了:论文还要不要“降AI”?

然而,AI这种势不可挡的普及,很快就和学术圈的那些老规矩撞了个满怀。有一个非常尴尬的问题:当我们一边大量使用AI辅助,一边又在谈论“降AI率”,我们到底在谈论什么?

现在很多高校都要求毕业论文的AI率必须低于某个百分比,否则就不予通过。

中国人民大学的刘永谋教授就曾直言:“目前并不存在百分之百准确的论文AI率检测工具。”

原因很简单,AI本质上就是在模仿人类的语言模式,过度追求那个虚无缥缈的低AI率指标,本身就不太合理。

这么一想,华东师大和斯坦福的这种“明牌操作”反倒显得更坦诚。

与其让大家都在偷偷降AI率,不如直接把AI请上台面。是骡子是马,拉出来遛遛就知道了。

现实很骨感:该降AI的时候还得降…

理想很丰满,但现实是,在规则真正改变之前,咱们还得为那个“AI率必须低于XX%”的硬指标头疼。

既然非降不可,总得有几个顺手的降AI工具。市面上这类工具五花八门,我推荐3个实测不错的:

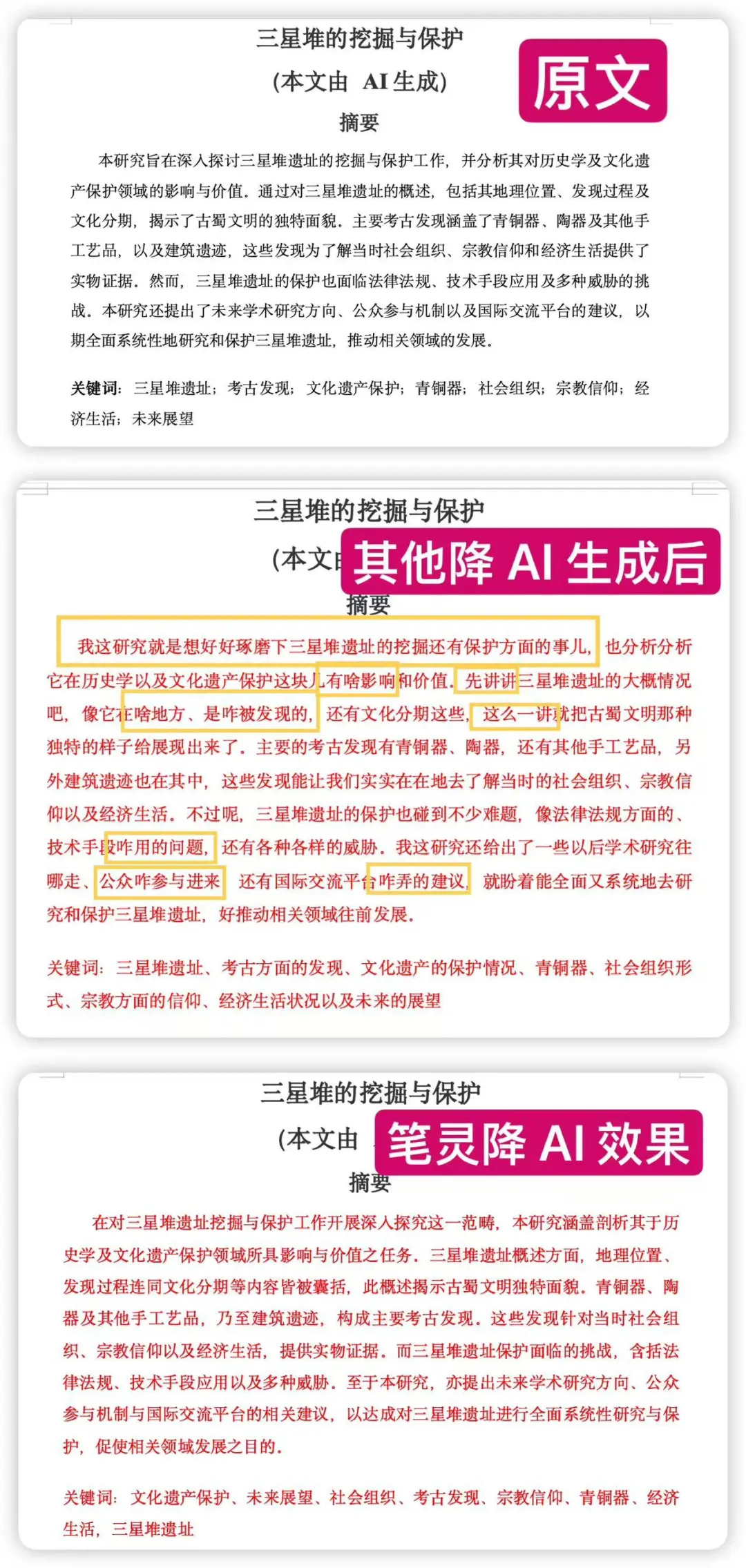

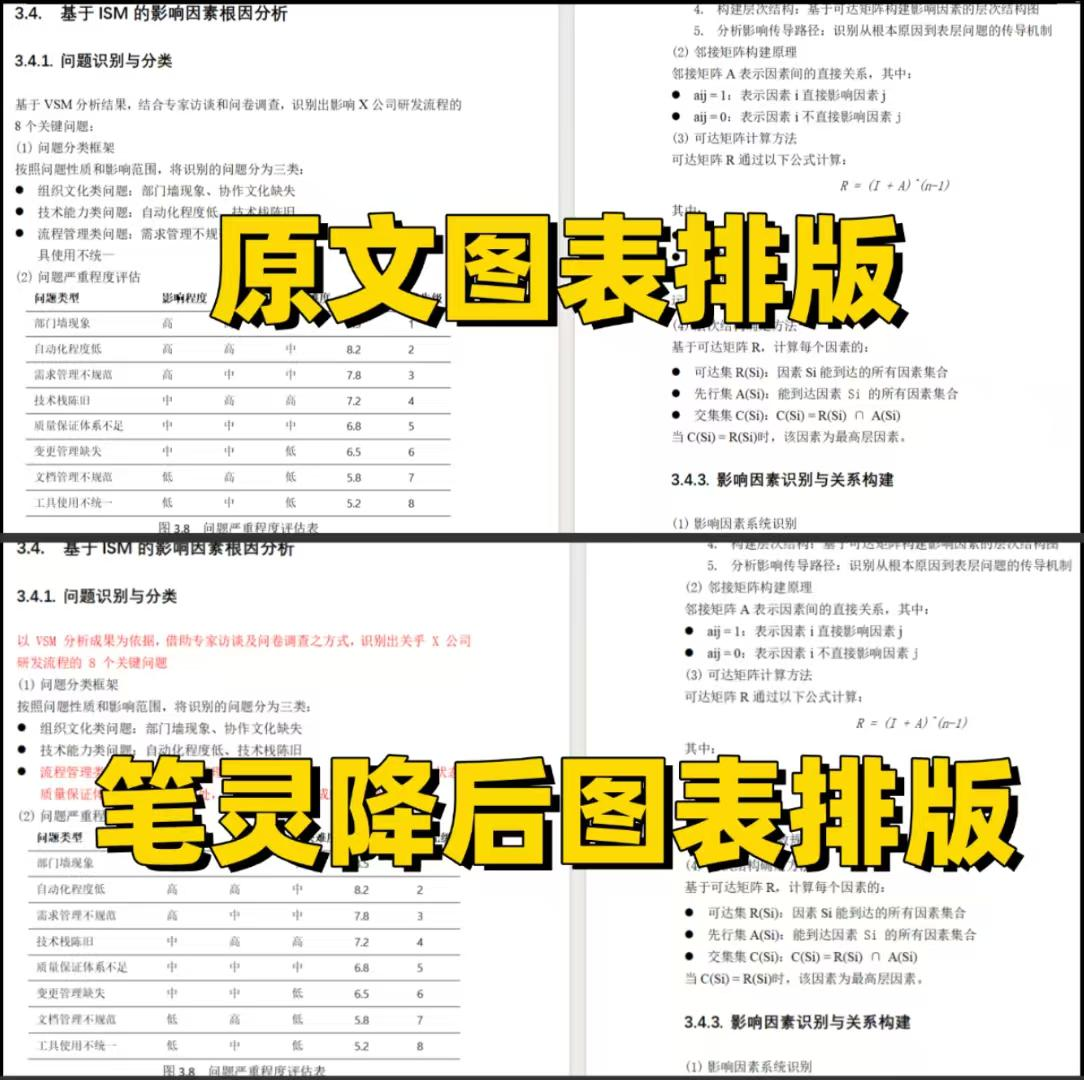

1、笔灵AI

这可以说是目前降AI工具里的细节控,特别适合对论文质量要求高的同学。

建议复制链接到电脑端浏览器使用~

很多降AI工具用完之后,满篇都是口语化表达。笔灵AI的好处在于它能保持学术化表达,不会出现这种“小白文”的尴尬情况。

最让人感动的是它的格式保护功能。谁懂啊!辛辛苦苦调整好的脚注、图表、公式,用完别的工具全乱了,简直让人崩溃。笔灵AI光是这一点就已经吊打一片了。

效果也很稳定,号称能在2分钟内把AI率降到25%以下。特别适合对论文质量和格式有刚需的同学。

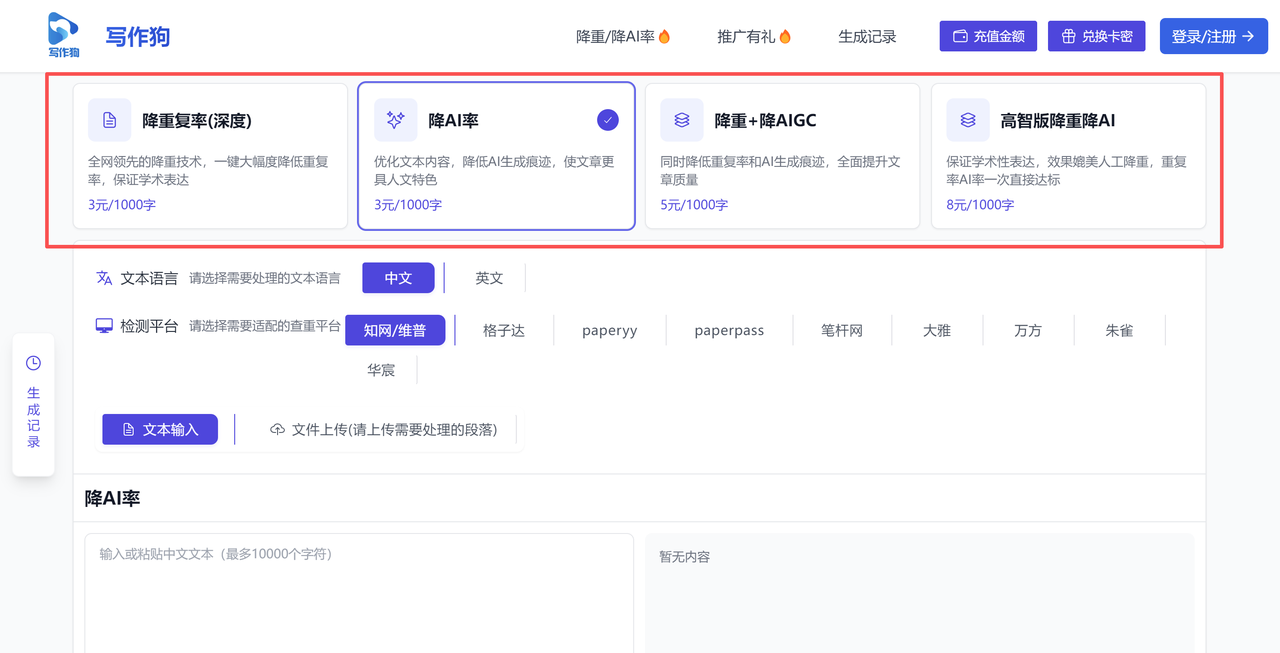

2、写作狗

写作狗是一个综合性平台,它的降AI功能更像是一个处理工具,操作简单,上手快速。

优点是处理本效率很高,但降完之后会有较严重的口语化问题。所以,用它处理完之后,还得自己再上手润色一遍,确保内容符合学术规范。

3、SpeedAI

这个工具是在小红书上被种草的,它也能适配知网、维普这些主流检测平台。

模型升级后现在也能保留脚注和交叉引用了,不过,它同样存在一定的口语化问题,降完AI还是需要自己稍微调整一下。

无论这些降AI工具是“猫鼠游戏”的无奈之举,还是技术过渡时期的必要拐杖,有一点是肯定的:AI参与科研和写作,已经从“可不可能”变成了“不可或缺”。

华东师大和斯坦福掀开的,或许就是那层一直挡在传统学术圈和AI世界之间的窗户纸。而我们,正好处在这个规则尚未跟上技术、最拧巴的转折点上。

更多推荐

已为社区贡献90条内容

已为社区贡献90条内容

所有评论(0)