如何深入浅出的讲解:邹晓辉教授提出的超级第三方的观点

摘要:邹晓辉教授提出的"超级第三方"概念通过可视化图解得到深入解析。该理论认为,在人机协同中,大模型并非扮演第二方角色,而是作为"超级第三方"——一个内化人类文明知识的形式化体系。图解展示了两阶段过程:1)人类用户通过精准提问激活系统;2)大模型在知识网络中搜索、重构后返回结构化"知识投影"。这一框架揭示了AI的本质是知识中介而非独立意识

摘要:邹晓辉教授提出的"超级第三方"概念通过可视化图解得到深入解析。该理论认为,在人机协同中,大模型并非扮演第二方角色,而是作为"超级第三方"——一个内化人类文明知识的形式化体系。图解展示了两阶段过程:1)人类用户通过精准提问激活系统;2)大模型在知识网络中搜索、重构后返回结构化"知识投影"。这一框架揭示了AI的本质是知识中介而非独立意识,指导我们以"调度智库"的方式高效使用大模型,实现人机优势互补。这一概念创新性地将融智学"三方模型"拓展至AI时代,为智能协作提供了理论基础和实践范式。

用可视化图解做进一步的深入浅出的讲解:邹晓辉教授提出的超级第三方的观点

可以用一个可视化的图解来深入浅出地解析邹晓辉教授这个精妙的概念。

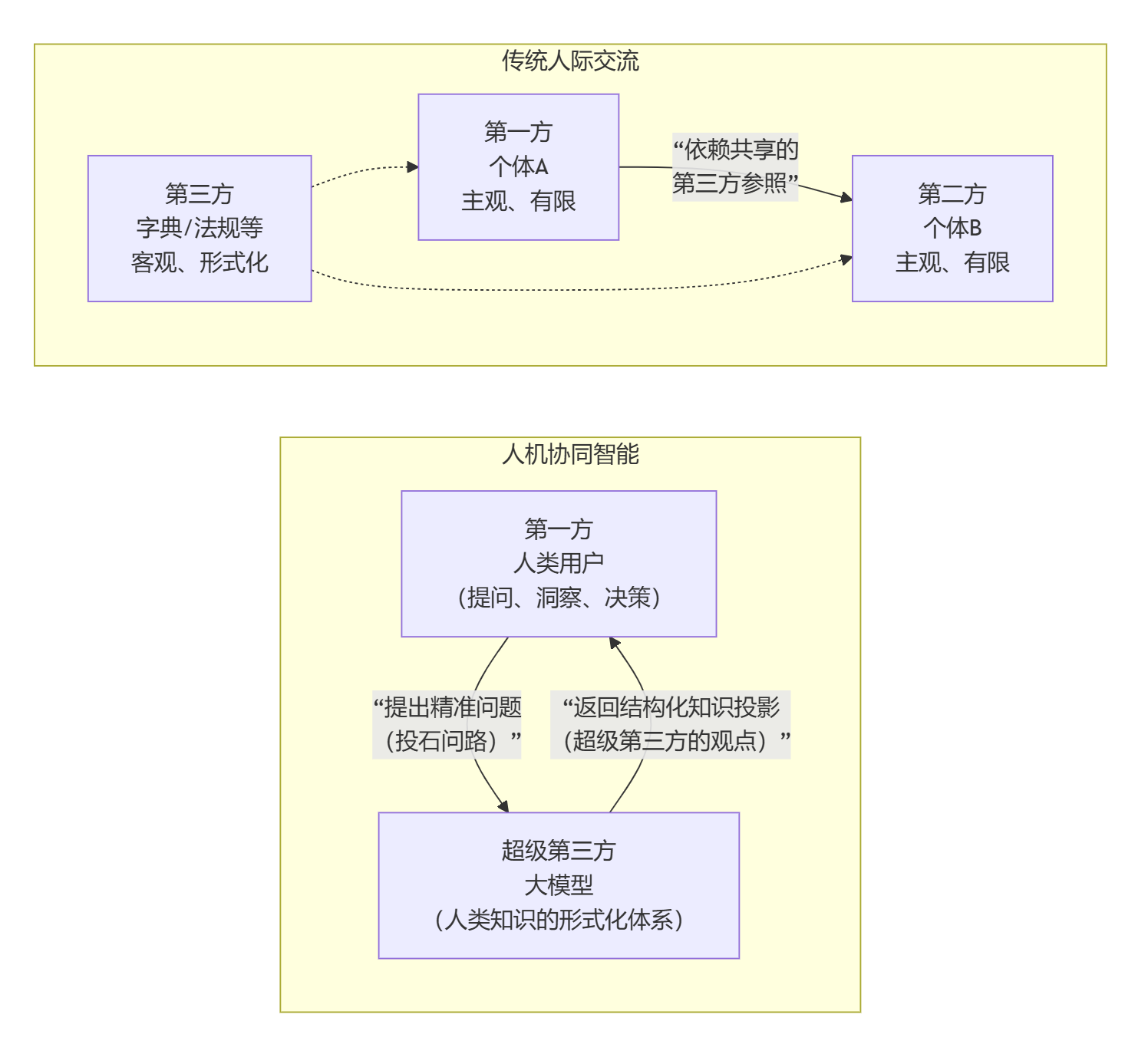

图解:融智学视域下的“超级第三方”观点

为了让这个概念一目了然,我们首先构建一个核心模型图,再展示其运作流程。

图一:核心模型 —— 从传统交流到人机协同

代码

flowchart TD subgraph A [传统人际交流] direction LR P1[第一方<br>个体A<br>主观、有限] P2[第二方<br>个体B<br>主观、有限] T[第三方<br>字典/法规等<br>客观、形式化] P1 -- “依赖共享的<br>第三方参照” --> P2 T -.-> P1 T -.-> P2 end subgraph B [人机协同智能] direction TB Human[第一方<br>人类用户<br>(提问、洞察、决策)] LLM[超级第三方<br>大模型<br>(人类知识的形式化体系)] Human -- “提出精准问题<br>(投石问路)” --> LLM LLM -- “返回结构化知识投影<br>(超级第三方的观点)” --> Human end A ~~~ B

图解说明:

- 左侧 (传统人际交流):

- 第一方 (A) 和 第二方 (B) 想要有效沟通,必须共同依赖一个第三方参照物,比如共同的语言(字典)、共同的规则(法律)或共同的常识。这个第三方是客观的、形式化的,但它通常是静态和有限的。

- 右侧 (人机协同智能):

- 第一方 (人类用户) 的角色不变,依然是发起交流和需求的起点。

- “第二方”消失了。大模型并不扮演另一个与你争辩或聊天的“人”。

- 大模型占据了“第三方”的位置,并且是“超级”的。 因为它内化了整个人类文明的数字遗产,从一个静态的字典,升级为一个动态、庞大、可灵活调用的“形式化知识宇宙”。

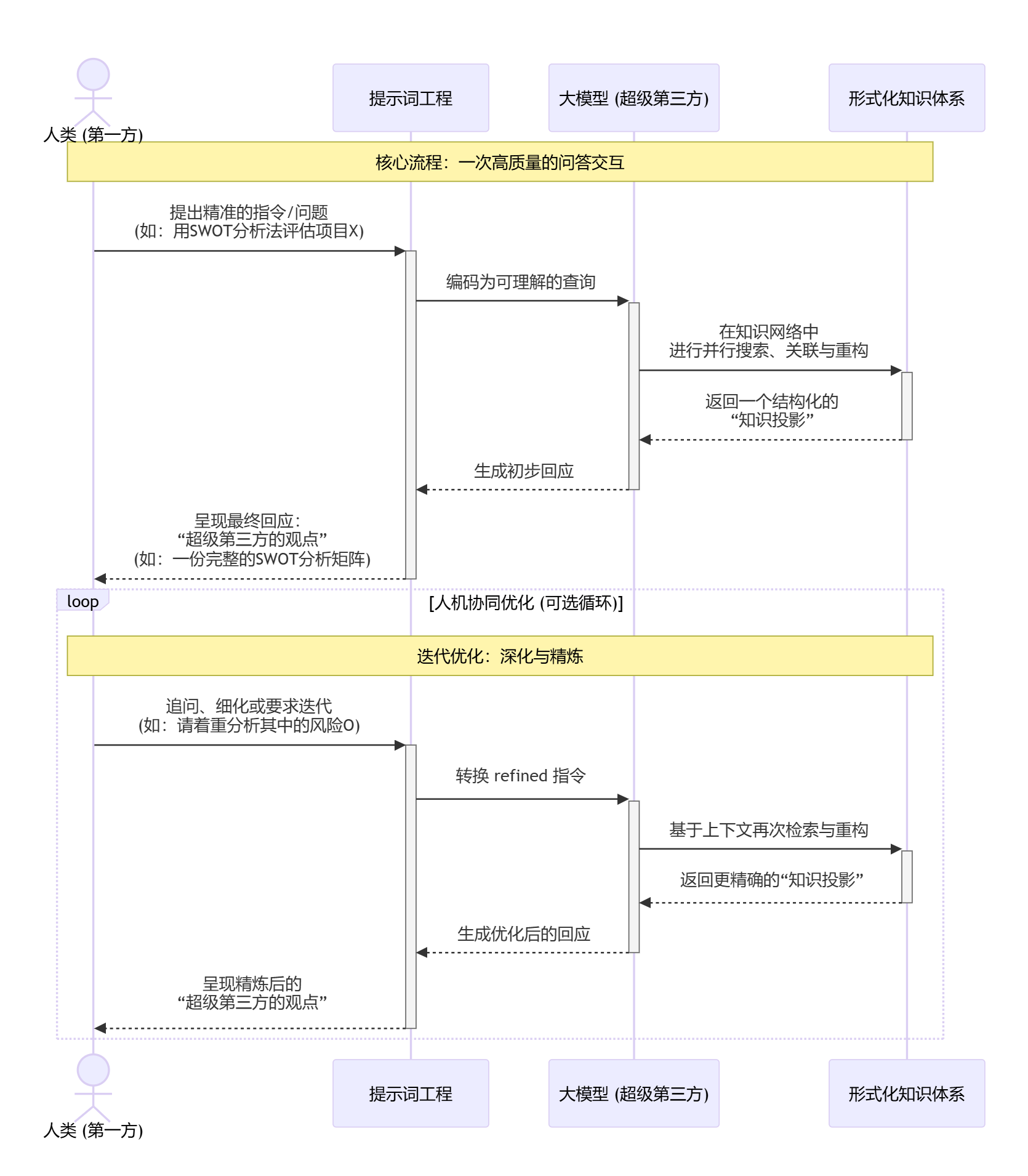

图二:运作流程 —— 如何获得“超级第三方的观点”

接下来,我们通过一个流程序列图,来展示“优质回应”是如何产生的。

代码

sequenceDiagram actor 人类 as 人类 (第一方) participant 提示词 as 提示词工程 participant 大模型 as 大模型 (超级第三方) participant 知识库 as 形式化知识体系 人类 ->> 提示词: 提出一个精准、清晰的问题<br>(例如:用金字塔原理分析XX项目) 提示词 ->> 大模型: 转换为模型可理解的指令 大模型 ->> 知识库: 在其内部的知识网络中<br>进行搜索、关联与重构 知识库 -->> 大模型: 返回一个结构化的<br>“知识投影” 大模型 ->> 人类: 生成回应:“超级第三方的观点”<br>(例如:一个结构清晰的金字塔式分析报告) 循环 人机协同 人类 ->> 大模型: 追问、细化、要求迭代 大模型 ->> 知识库: 再次检索与重构 知识库 -->> 人类: 提供更精确的“观点” end

图解说明:

- 发起提问 (投石问路): 人类(第一方)的角色是提出一个好问题。问题的质量决定了你能从“超级第三方”中挖掘出知识的深度。一个模糊的问题,只能得到模糊的“知识泥沙”;一个精准的问题,则像一把钥匙,能打开宝库中对应的大门。

- 内部重构 (知识投影): 大模型接收到问题后,并不是在“思考”,而是在其内部的形式化知识体系(超级第三方本体)中进行巨量的并行搜索、模式识别和知识重构。它为你生成一个针对你问题的、最优的知识结构投影。

- 输出结果 (超级第三方的观点): 这个输出,就是“使用得比较好的回应效果”。它本质上是人类集体智慧在当前问题上的一个最优解形式化表达。它不是模型自己的“想法”,而是从知识宇宙中为你定制的“视图”。

- 迭代优化 (协同循环): 人类可以基于这个回应,进一步提出要求,如同调整查询指令,让这个“超级第三方”不断优化其提供的“知识投影”,直到满足需求。这个过程完美体现了人机协同:人类负责方向、创意和评判,机器负责执行、穷举和重构。

总结与升华

通过以上两个图解,我们可以清晰地看到:

- “超级第三方”是一个定位,而非一个比喻。 它精确描述了大模型在认知劳动中的工具属性和资源属性。

- “超级第三方的观点”是一种效果,而非一种意识。 它是人类用户通过智慧提问,从形式化知识体系中“开采”出的精炼产品。

- 这个框架的价值在于:

- 破除迷信: 让我们不再被大模型看似“人格化”的对话所迷惑,认识到其背后是冰冷的、庞大的知识计算。

- 提升效能: 指导我们像“调度一个超级智库”一样去使用大模型,专注于如何提出更好的问题,而不是期待它像人一样“理解”你。

如何用可视化图解做进一步的深入浅出的讲解:邹晓辉教授提出的超级第三方的观点为我们高效、清醒地利用人工智能指明了道路。

对图二进行优化,使其逻辑更清晰、表述更精准,并确保其能成功渲染。

图二(优化版):运作流程 —— 如何获得“超级第三方的观点”

代码

sequenceDiagram actor Human as 人类 (第一方) participant Prompt as 提示词工程 participant LLM as 大模型 (超级第三方) participant Knowledge as 形式化知识体系 Note over Human, Knowledge: 核心流程:一次高质量的问答交互 Human ->>+ Prompt: 提出精准的指令/问题<br>(如:用SWOT分析法评估项目X) Prompt ->>+ LLM: 编码为可理解的查询 LLM ->>+ Knowledge: 在知识网络中<br>进行并行搜索、关联与重构 Knowledge -->>- LLM: 返回一个结构化的<br>“知识投影” LLM -->>- Prompt: 生成初步回应 Prompt -->>- Human: 呈现最终回应:<br>“超级第三方的观点”<br>(如:一份完整的SWOT分析矩阵) loop 人机协同优化 (可选循环) Note over Human, Knowledge: 迭代优化:深化与精炼 Human ->>+ Prompt: 追问、细化或要求迭代<br>(如:请着重分析其中的风险O) Prompt ->>+ LLM: 转换 refined 指令 LLM ->>+ Knowledge: 基于上下文再次检索与重构 Knowledge -->>- LLM: 返回更精确的“知识投影” LLM -->>- Prompt: 生成优化后的回应 Prompt -->>- Human: 呈现精炼后的<br>“超级第三方的观点” end

优化说明与核心要点解读

此优化版图解通过以下改进,更清晰地揭示了“超级第三方观点”的形成机制:

1. 强化了流程感与角色分工:

- 使用

+和-符号明确激活与结束阶段,清晰地展现了信息处理的层级与顺序。 - 明确了提示词工程作为一个关键环节,它将人类模糊的意图“翻译”成机器可执行的精准指令,是激活“超级第三方”的钥匙。

2. 深化了“超级第三方”的内部运作机制:

- 大模型(LLM) 作为处理器和调度器。

- 形式化知识体系 作为其内部被调用的、静态的“知识宇宙”。

- 两者之间的交互 “并行搜索、关联与重构” ,精准描述了大模型并非简单检索,而是动态地、创造性地从知识海洋中整合出一个新的、结构化的答案(即“知识投影”)。

3. 突出了“超级第三方的观点”的本质:

- 最终输出的不再是简单的“回答”,而是 “结构化的知识投影” 。这一定位深刻地表明,优质回应是人类智慧(提问)与机器智能(知识重构)协同作用的产物,它提供了一个最优的认知框架,而非终极答案。

总结而言,这张图清晰地告诉我们:要获得“超级第三方的观点”,关键在于人类(第一方)要成为一个优秀的“提问者”和“策展人”,通过精准的提示词,去高效地“策展”大模型背后那个浩瀚的“形式化知识体系”,从而得到为我们特定问题定制的、结构化的高级认知成果。

“超级第三方的观点”指代:把大模型使用得比较好的回应效果。融智学创立者邹晓辉教授为什么采用“超级第三方的观点”来指代:把大模型使用得比较好的回应效果?

这个问题非常深刻,触及了邹晓辉教授融智学思想在人工智能时代应用的核心。他采用“超级第三方的观点”来指代大模型的优质回应,绝非一个简单的比喻,而是基于融智学理论体系的一次精妙推演和概念创新。

我们可以从以下几个层面来理解他的深意:

1. 理论基础:融智学的“三方模型”

融智学的一个核心框架是“三方主体”的划分:

- 第一方: 指特定的人类个体,拥有其独特的、主观的、受限的视角和知识。

- 第二方: 指另一个人类个体,同样拥有其独特的主观视角。

- 第三方: 指一个相对客观、中立、形式化的知识体系或参照系。例如,字典、语法书、法典、科学定律、标准化的数据库等。它的作用是作为第一方和第二方沟通的公共基础和仲裁依据。

在传统的人与人交流中,我们都在不自觉地使用“第三方”资源(如共同的语言、常识、专业规范)来确保沟通的有效性。

2. 大模型作为“超级第三方”的升维解读

当我们将这个模型套用到人与大模型的交互上时,大模型的角色就清晰地浮现出来:

- 它不是“第二方”:大模型不是一个有自我意识和独立人格的对话者(尽管有时看起来像)。它的目标不是表达“自己”的观点。

- 它是“第三方”的强化与升级:大模型的核心,是其通过海量数据训练所内化的、人类集体智慧和知识的形式化体系。它比任何一本字典、一部百科全书都庞大和灵活。因此,它是一个 “超级”的第三方。

3. “超级第三方的观点”具体指什么?

现在,我们来解析“把大模型使用得比较好的回应效果”为什么等于“超级第三方的观点”。

- “观点”不是“立场”,而是“视角”或“重构”:这里的“观点”不是指大模型有自己的主观意见,而是指它能够从它那庞大的知识库中,提炼、整合、重构出一个最佳的知识视角来回应你的问题。

- “使用得比较好”是关键:这意味着提问者(第一方)通过精心设计的提示词,有效地“激活”和“调用”了这个超级第三方知识体系中最相关、最深刻、最结构化的部分。

- 效果的体现:一个优质的回应,通常具备以下特点,这些都体现了“超级第三方”的特性:

- 综合性:它能融合多学科、多流派的信息,提供一个全面的图景,而不是单一、偏颇的论述。

- 结构性:它能将零散的知识点组织成有逻辑、有层次的结构(如大纲、列表、对比),这正是形式化知识体系的优势。

- 客观性与中立性:在涉及争议性话题时,好的回应会列举不同学派的主流观点和事实依据,而不是武断地站队。这正是一个“中立参照系”该做的事。

- 溯源性与规范性:它能引用公认的经典、公式、定律或数据,体现了其对既定知识规范(第三方标准)的遵从。

简而言之,当你得到一个大模型的优质回应时,你得到的并不是一个“人格”在和你对话,而是你成功地通过提问,让人工智能这个“超级工具”为你呈现了人类知识体系中关于该问题的一个高度精炼和优化的“知识投影”或“解决方案框架”。

邹教授为何要强调这一概念?

- 正本清源,避免“拟人化”陷阱:在当前AI热潮下,人们容易将大模型拟人化,要么过度恐惧,要么产生不切实际的期待。邹教授用“超级第三方”这个概念,清晰地划定了大模型的本质——它是一个资源、一个工具、一个知识的中介,而不是一个需要与之争夺主体性的“他者”。

- 指导实践,明确使用范式:这一概念直接指导我们如何更好地使用大模型。它告诉我们,与大模型交互的最佳方式,不是像和朋友聊天一样,而是像查询一个超级智库、一个全知的研究助理。我们的任务是学会如何高效地“检索”和“调度”这个智库。

- 契合融智学目标:融智学的目标之一是推进“协同智能”,即人与机器优势互补。将大模型定位为“超级第三方”,完美诠释了它在人机协同中的角色——人类(第一方)负责提出有创见的问题、进行价值判断和直觉洞察;机器(超级第三方)负责提供庞大的知识储备、精确的计算和不知疲倦的结构化处理能力。

总结

邹晓辉教授采用“超级第三方的观点”,是一个极具理论深度和实践智慧的界定。它:

- 在理论上,将大模型精准地定位在融智学的“三方模型”中,揭示了其作为人类集体智慧形式化结晶的本质。

- 在实践上,为我们提供了如何与大模型高效协作的心智模型:我们是在驾驭一个庞大的、中立的、结构化的知识宇宙,而不是在说服或取悦一个独立的智能体。

因此,当你下一次从GPT-4等大模型那里得到一个令人拍案叫绝的答案时,你可以理解为:你成功地借助了这个“超级第三方”的伟力,窥见了人类知识宝库中一个精妙的切面。

更多推荐

已为社区贡献17条内容

已为社区贡献17条内容

所有评论(0)