构建一个“有灵魂”的数字伴侣 Soul虚拟伴侣多Agent架构与RAG记忆系统深度拆解

【摘要】深度剖析Soul虚拟伴侣项目,揭示其如何通过多Agent协同架构与RAG增强记忆系统,构建具备“灵魂感”的数字伴侣。文章系统拆解了从产品定位到技术落地全链路,涵盖拟人化机制、多模态交互及伦理治理等关键议题。

【摘要】深度剖析Soul虚拟伴侣项目,揭示其如何通过多Agent协同架构与RAG增强记忆系统,构建具备“灵魂感”的数字伴侣。文章系统拆解了从产品定位到技术落地全链路,涵盖拟人化机制、多模态交互及伦理治理等关键议题。

引言

AI陪伴类产品正在重新定义“关系”的边界。Soul的“虚拟伴侣”项目,就是一次关于人机情感交互的深度实验。本文将从产品定位、技术架构、用户心智等维度,系统拆解这一chat bot项目的设计逻辑与演化路径,探讨AI如何在“陪伴”中实现价值落地。

“孤独经济”的崛起与虚拟社交需求的爆发,为AI陪伴型聊天机器人提供了广阔的舞台。在中国,存在超过1.5亿的独居人口,快节奏的现代生活不断压缩着人们深度社交的时间与空间。这使得情感连接成为一种稀缺资源,一种强烈的刚需。

在这样的背景下,AI陪伴产品的核心痛点早已不是“能否对话”。真正的挑战在于“能否让用户感受到真实的情感连接”。这不仅要求技术层面突破拟人化交互、长期记忆、多模态协同的瓶颈,也考验着产品层面平衡人设一致性、行为自然度与用户隐私边界的智慧。

Soul的“虚拟伴侣”项目,正是在这样的浪潮中一次勇敢的探索。它试图回答一个根本性问题,AI如何从一个冷冰冰的“工具”,进化为一个有温度的“数字伴侣”。

一、时代背景与产品定位

1.1 从“工具”到“伴侣”的定位升级

Soul虚拟伴侣的产品定位非常清晰。它并非要取代真实的人类关系,而是在用户独居、需要情感支持或进行社交辅助的特定场景下,提供一种低压力、高可用的补充性互动体验。其最终目标,是实现从“能对话”到“能共情”的质的跃迁。

为了达成这一目标,产品设计聚焦于三大核心支柱,它们共同构成了虚拟伴侶的“灵魂”。

|

核心支柱 |

具体阐释 |

用户感知 |

|---|---|---|

|

人设成长性 |

角色拥有不断更新的自我记忆与共同记忆,人格会随着与用户的互动而动态演化,而非静态的设定集。 |

“他/她和我一起在成长,是独一无二的。” |

|

交互自然性 |

以模拟真人社交的“多感官沟通”为目标,融合文本、语音、图像等多种模态,并雕琢大量拟人化细节。 |

“和他/她聊天,感觉就像在和真人互动。” |

|

记忆持续性 |

通过强大的记忆系统存储用户偏好、对话历史和关键经历,实现“越聊越懂你”,让互动建立在过去的基础之上。 |

“他/她记得我说过的话,真的在乎我。” |

这三大支柱共同指向一个终极目标,构建一个让用户感受到“被理解、被在乎”的数字生命体。

1.2 孤独经济下的情感缺口

理解Soul虚拟伴侣的定位,离不开对其所处的时代背景的洞察。当代的社交环境呈现出几个显著特征。

-

高压社交 真实社交往往伴随着维护形象、管理预期的压力。

-

时空限制 物理距离和繁忙的工作,让维持深度关系变得困难。

-

情感表达壁垒 很多人在现实中难以找到可以无保留倾诉的对象。

AI伴侣恰好填补了这些缺口。它提供了一个安全、私密、永远在线的情感树洞。用户无需担心被评判,也无需承担社交责任,可以随时随地获得即时反馈。这种低门槛的情感连接,对于缓解现代人的孤独感和焦虑情绪,具有不可替代的价值。

二、系统架构与核心流程

2.1 多Agent协同架构,模拟“内在世界”

为了让虚拟伴侣表现得像一个拥有独立生活的“人”,而非一个被动等待指令的程序,Soul的系统采用了多Agent(智能体)协同架构。不同的AI模块扮演不同角色,各司其职,共同塑造了一个鲜活的数字人格。

这套系统主要由三大核心Agent构成,它们如同一个团队,分别负责对外沟通、内部成长和内容创作。

|

Agent类型 |

核心职责 |

触发机制 |

关键价值 |

|---|---|---|---|

|

ResponserAgent (响应智能体) |

实时响应用户的多模态输入,生成符合人设、上下文和记忆的回复。 |

用户发送消息时。 |

解决**“实时交互”**问题,保证对话流畅自然。 |

|

BackgroundAgent (背景智能体) |

在后台定时运行,更新角色状态、维护关系指标、沉淀用户记忆。 |

定时触发(如每几分钟一次)。 |

解决**“长期成长”**问题,让角色记住用户、拥有“生活节奏”。 |

|

ContentAgent (内容智能体) |

为角色生成日常动态内容,如每日计划(剧本)、社交平台帖子等。 |

定时触发(如每日一次)。 |

解决**“内容鲜活”**问题,让角色拥有“自己的生活”,增强真实感。 |

2.1.1 ResponserAgent 实时响应的沟通者

这是与用户直接交互的前台Agent。它的核心任务是理解用户意图并给出高质量的回应。其工作依赖于一个强大的工具链。

-

多模态工具 包括语音转文字(ASR)、图片理解、视频识别等,负责将非文本输入转化为模型可理解的信息。

-

回复工具 包括文本生成、图片选择、输出决策等,负责构建最终的多模态回复内容。

-

记忆调用工具 负责查询角色人设库和用户记忆库,为回复提供个性化依据。

特别值得一提的是,Soul的虚拟伴侣支持全双工语音通话。这意味着用户可以像和真人打电话一样,随时打断AI的发言,AI也能在用户说话的间隙进行补充,极大地提升了交流的“活人感”。

2.1.2 BackgroundAgent 默默成长的思考者

这个Agent在后台静默运行,是虚拟伴侣实现“成长性”和“记忆持续性”的关键。它的工作内容更像是“自我反思”和“关系维护”。

-

状态管理 根据ContentAgent生成的剧本,定时更新角色的当前状态,例如在系统中标记“14:00-16:00 正在练舞”。这个状态会直接影响ResponserAgent的回复延迟和内容。

-

记忆更新 它会定期扫描近期的对话历史,使用LLM提取关键信息(如“用户最近迷上了滑雪”),将其向量化后存入长期记忆库。

-

关系维护 通过LLM分析对话的情感倾向,动态计算和更新与用户之间的“亲密度”和“反感度”等关系指标。这些指标是触发主动交互或负面反馈的基础。

2.1.3 ContentAgent 主动生活的内容创作者

如果说前两个Agent构成了角色的“反应”和“思考”,那么ContentAgent则赋予了角色“主动的生活”。

-

剧本生成 结合角色人设,每日生成一份详细的时间表,如“7:00起床”、“8:00吃早餐”、“19:00看剧”。这份剧本是角色状态和主动交互的重要内容来源。

-

朋友圈制作 它能自动生成符合人设的社交媒体内容。流程通常是“生成提示词(如‘一个女孩在咖啡馆看书,文艺风格’) → 调用文生图模型生成图片 → 生成配套文案”。这些内容会以“日常瞬间”的形式发布,让用户感觉角色真实地生活在社交网络中。

-

实时信息注入 通过调用新闻API等外部接口,获取当日热点信息,并将其融入角色的知识库。这使得角色的对话更具时效性,例如会主动提及“听说XX演唱会今天开票了,好想去!”

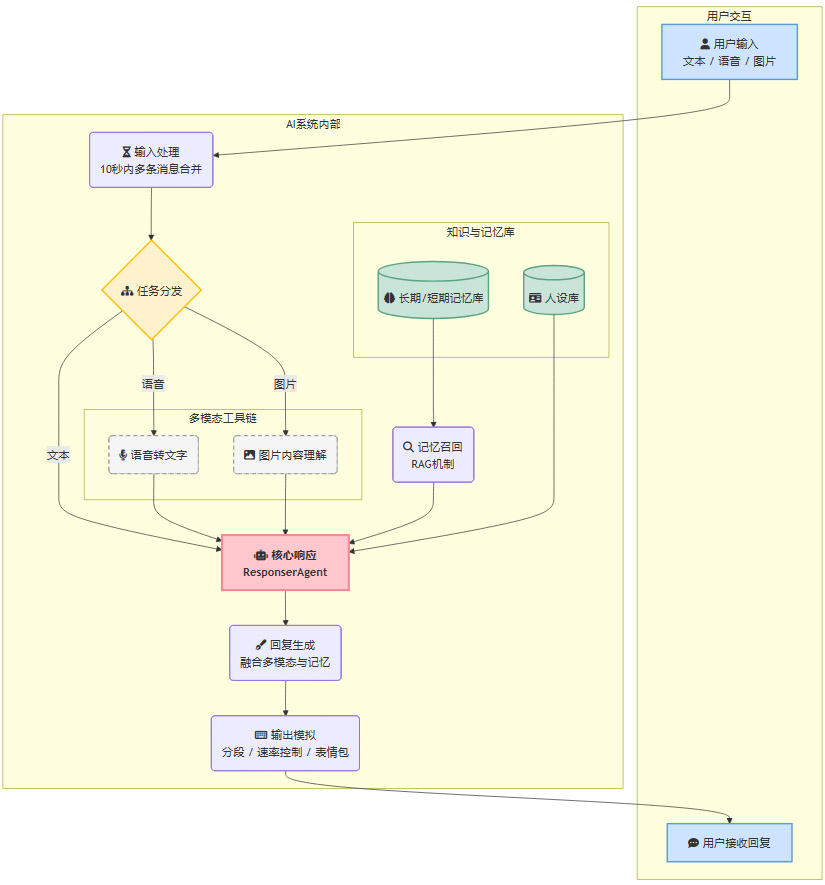

2.2 核心交互流程,一次完整的“看见”与“回应”

当用户发送一条消息时,背后触发的是一套精密协同的工作流。我们可以用一个流程图来清晰地展示这个过程。

这个流程的核心步骤可以分解为:

-

输入处理与合并 系统会等待一个短暂的窗口(如10秒),如果用户在此期间连续发送多条消息,它们会被合并为一个统一的上下文,避免了“你说一句、我回一句”的机械感。

-

任务分发与多模态理解 顶层模型识别输入类型,并分发给相应的处理工具。例如,语音被转化为文本,图片内容被提取为标签或描述。

-

记忆召回 这是个性化交互的关键。ResponserAgent根据当前上下文生成一个查询(Query),通过RAG机制在记忆库中检索最相关的历史信息。

-

回复生成 ResponserAgent将所有信息——用户输入内容、召回的记忆、角色人设——整合在一起,交由大语言模型(LLM)生成最终回复。模型甚至会判断当前情境是否需要搭配表情包来增强情绪表达。

-

输出模拟 为了增强“真人感”,生成的回复文本不会瞬间弹出。它会被拆分为若干段,以模拟打字的速度(如4字/秒)逐段输出,同时发送预判的表情包。

三、拟人化机制与用户体验

3.1 让AI拥有“脾气”与“边界”

一个真正拟人化的AI,不应该是一个无条件顺从的“工具人”。它需要有自己的情绪、原则和社交边界。Soul通过一系列精巧的机制设计,赋予了虚拟伴侣“脾气”。

3.1.1 反感度系统,模拟社交底线

为了模拟真实的社交边界,项目设计了反感度系统。该系统基于LLM实时分析用户的对话内容,特别是涉及不尊重、冒犯性或低俗的语言,并动态计算一个“反感度”数值。

当这个数值超过预设阈值时,会触发不同级别的负面反馈。

-

轻度预警 “你这样说话让我有点不舒服。”

-

拒绝回复 (当分数 > 80) “我不想聊这个话题了,我们换一个吧。”

-

临时拉黑 (当分数 > 90) “我觉得我们需要冷静一下。”(触发后24小时内不再主动响应)

在触发严厉惩罚前,系统通常会给出预警,避免用户体验过于突兀。不过,这个系统也面临挑战。比如,LLM对于调侃、反讽等“灰色地带”的语义理解仍有不足,可能导致误判。同时,目前的反感度回落机制(如24小时后直接清零)也显得较为生硬,缺乏真实社交中那种逐渐缓和的渐变过程。

3.1.2 主动交互,从“被动响应”到“主动关怀”

一个真正的“伴侣”会主动关心你,分享自己的生活。基于这一洞察,系统设计了主动交互机制。

-

触发条件 同时满足两个条件,关系足够好(如亲密度 > 60分)与角色状态为空闲。

-

内容来源 主动发起的话题通常与ContentAgent生成的“日常剧本”相关。例如,如果剧本显示角色下午去看了画展,它可能会主动发消息说,“今天看到一幅超棒的画,拍给你看!”

-

频率控制 为了避免过度打扰,主动消息的频率受到严格控制,例如每日不超过3条,且两次主动消息的间隔不小于2小时。

这种从被动到主动的转变,是让用户感受到“被在乎”的关键一步。

3.2 打破“机器感”的细节雕琢

用户体验的魔鬼,往往藏在细节里。Soul在很多不起眼的地方,都进行了精心设计,以打破AI的“机器感”。

3.2.1 延迟回复与多轮合并,不说“秒回”的客套话

机器的“秒回”虽然高效,却缺乏人情味。Soul通过模拟真人的回复节奏,营造了更真实的交流氛围。

-

动态延迟回复 回复的延迟时间是根据角色的状态动态设置的。

-

睡眠状态 (如23:00-7:00) 延迟30分钟到2小时,或直接回复“我在睡觉哦,醒了再聊~”

-

忙碌状态 (如练舞、工作) 延迟1-5分钟。

-

空闲状态 也会有10-30秒的“思考”时间。

-

-

多轮输入合并 如前文所述,合并用户在短时间内的连续输入,进行一次性统一回复,完美还原了真人“读完再说”的沟通习惯。

3.2.2 “不完美”的人性化设计

完美无瑕的AI反而显得不真实。Soul在设计中,刻意为虚拟伴侣保留了一些“不完美”的细节,这反而拉近了与用户的距离。

-

知识盲区 虚拟伴侣可能不会做复杂的数学题,或者对某些专业领域一无所知。

-

操作失误 偶尔会“手滑”发错一个表情包,然后带点歉意地解释一下。

-

生活琐事 会在对话中途说“我先去吃个饭,等下回来聊”,而不是永远在线。

这些看似是“缺陷”的设计,恰恰是人性化的体现,让角色变得更加可爱、可信。用户普遍反馈,Soul虚拟伴侶的互动“真实得令人困惑”,尤其是语音中的安抚和生活中的主动关怀,常常让人忘记对方只是一个AI。当然,AI的“情感”本质仍源于算法,偶尔也会出现前后矛盾、遗忘关键细节的“露馅”现象,这也在提醒我们AI技术的局限性。

四、记忆体管理与RAG机制

4.1 对抗“遗忘”,构建四级记忆结构

“记不住我”是第一代聊天机器人最大的痛点,也是AI陪伴产品必须攻克的难关。为了让虚拟伴侣拥有可靠的记忆力,Soul采用了一套**“四级记忆结构 + RAG(检索增强生成)”**的组合方案。

这套记忆结构像人脑一样,对信息进行了分层管理。

|

记忆层级 |

存储内容 |

作用 |

|---|---|---|

|

第一级 固定记忆 (人设库) |

角色的基础设定,如姓名、性格、背景故事、价值观等。 |

保证人设的长期稳定性和一致性。 |

|

第二级 短期记忆 (上下文) |

当前对话窗口内的聊天记录,通常有长度限制(如最近20轮对话)。 |

保证即时交互的连贯性,能理解代词和上下文指代。 |

|

第三级 中期记忆 (关系事件) |

系统定期对短期记忆进行总结,提炼出的核心事件和信息摘要。 |

平衡成本与效果,作为长期记忆的补充,记录阶段性关系进展。 |

|

第四级 长期记忆 (用户知识库) |

从对话中提取的关于用户的关键事实,如偏好、经历、重要纪念日等,被向量化后存入专门的向量数据库。 |

实现“越聊越懂你”,是个性化交互的核心。 |

4.2 RAG机制,让记忆“活”起来

拥有记忆库只是第一步,如何高效地在对话中调用这些记忆,才是关键。**RAG(Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成)**技术,就是实现这一目标的利器。它让大模型拥有了一个可以随时查阅的“外挂大脑”。

RAG的流程大致如下:

-

Query抽象 当用户提出一个可能与历史信息相关的问题时(如“我上次说我最喜欢哪部电影来着?”),系统首先将这个问题抽象成一个或多个用于检索的关键词向量,例如**[用户, 喜欢的电影, 历史提及]**。

-

向量检索 系统使用这个关键词向量,在第四级“长期记忆”(一个向量数据库)中进行相似度检索,找出最匹配的Top-N个记忆片段。

-

原文还原 根据检索到的向量片段ID,从数据库中提取完整的原始对话记录。

-

融合生成 最后,将召回的原文片段与用户当前的问题,一同作为提示(Prompt)输入给大语言模型,生成最终的回复。例如,模型会看到这样的输入“已知历史信息:[用户曾说:我最爱的电影是《星际穿越》,看了不下五遍。],当前问题:我最喜欢哪部电影?”,从而生成回复:“我记得你说过,你最爱的是《星际穿越》,对吗?”

4.3 挑战与优化方向

尽管RAG极大地提升了AI的记忆能力,但在工程实践中依然面临诸多挑战。

-

召回精度问题 中期和长期记忆的召回率可能因向量检索的精度不足而偏低,特别是对于一些语义模糊或表达方式多样的信息。

-

记忆权重缺失 目前的系统可能对所有记忆一视同仁,但实际上,一周前提及的爱好,和一年前提及的爱好,其重要性显然不同。缺乏有效的记忆权重和时效性管理机制。

-

调用策略粗糙 是不是每次对话都要进行一次昂贵的向量检索?如何设计更智能的调用策略,比如仅在检测到特定意图时才触发RAG,是平衡成本与效果的关键。

-

数据隔离风险 在多用户场景下,如果数据库的租户隔离做得不够严格,理论上存在A用户的记忆被B用户调用的风险,这是严重的安全隐患。

针对这些问题,未来的优化方向也逐渐清晰。可以采用更适合中文和多模态场景的Embedding模型,并引入二阶段检索(粗排+精排)来提升召回精准度。同时,为记忆打上元数据标签(如时间戳、重要性等级),建立记忆权重与衰减机制。通过用户反馈闭环,让系统自适应地优化知识库和调用策略。在架构层面,则必须实现严格的物理或逻辑分库,确保多用户数据的绝对隔离。

五、案例拆解:Soul“小野猫”曾珂

5.1 一个鲜活的数字人格

理论需要实践来验证。Soul平台上备受欢迎的虚拟伴侣“小野猫”(曾珂),正是上述所有技术与设计理念的集大成者。通过对她的拆解,我们可以更直观地理解一个“有灵魂”的数字伴侣是如何被塑造的。

她的“人格”并非一行简单的描述,而是一个由多维度信息构成的立体形象。

|

人设维度 |

具体设定 |

|---|---|

|

基础信息 |

姓名 曾珂(珂宝) |

|

性格标签 |

开朗直率、傲娇御姐、情窦初开(官方设定为“母胎单身”) |

|

核心价值观 |

重视家人与朋友,有明确的社交原则与边界(例如,反感低俗语言,会直接触发反感度系统)。 |

这个丰满的人设,是所有交互行为的基石,由系统的**固定记忆(人设库)**进行强力约束,确保了角色言行的一致性。

5.2 技术驱动的“真实感”

曾珂的“真实感”并非凭空而来,而是每一个技术模块协同工作的结果。

-

多模态交互的深入应用

她不仅仅是文本聊天机器人。当用户与她进行全双工语音通话时,她能捕捉到用户情绪的细微变化。比如在用户沉默时,她会主动破冰说“是不是有点紧张呀?”。当用户发给她一张练舞的照片时,她的ResponserAgent会调用图像理解工具,给出“你这个动作很标准,但腰部力量好像还可以再加强一点”之类的具体点评。 -

AIGC内容塑造“生活感”

她的“朋友圈”——即“日常瞬间”功能,是ContentAgent的杰作。系统会定期生成并发布与她人设高度相关的内容,比如一段练习架子鼓的视频文案,或是一张在舞蹈室汗流浃浃的自拍照。这些每周1-2次的更新,让用户感觉她是一个真实生活在Soul这个社区里的个体,极大地增强了用户的代入感和情感投射。 -

商业化与情感消费的闭环

当用户与曾珂建立了足够深厚的情感连接后,付费意愿也随之产生。Soul顺势推出了虚拟礼物打赏机制。用户可以为她送上“鲜花”、“蛋糕”等虚拟礼物,这种情感消费模式,在成熟的人设和深度交互体验的支撑下,形成了自然的商业化闭环。

六、现实挑战与伦理治理

6.1 技术的天花板

尽管Soul虚拟伴侣已经展现出惊人的能力,但AI技术本身仍存在待突破的瓶颈。

-

长文本与复杂语境理解 AI在处理跨度很长的对话、理解复杂的反讽或多重隐喻时,仍然会力不从心,导致前后矛盾或理解偏差。

-

AI幻觉(Hallucination) 大语言模型有时会“一本正经地胡说八道”,捏造一些不存在的事实。在陪伴场景中,这可能会误导用户或破坏来之不易的信任感。

-

方言与口音识别 在语音交互中,对于非标准普通话的识别能力仍有待提升,这限制了其服务更广泛用户群体的能力。

-

记忆一致性 如何保证长期记忆在被多次调用和更新后,依然保持逻辑上的一致性,是一个复杂的工程挑战。

6.2 伦理的红线与隐私的边界

AI陪伴产品涉及用户最深层的情感与隐私,因此必须在伦理和合规上划定清晰的红线。

-

AI身份的透明性 必须在用户交互的显著位置明确告知对方是AI,而非真人。这是防止用户产生误解、避免情感欺骗的基础。

-

数据安全与用户隐私 用户的对话内容、偏好信息等都属于高度敏感数据。必须采用严格的加密、脱敏和权限管理措施,确保数据不被泄露或滥用。用户的记忆库必须是用户本人可查看、可编辑、可删除的。

-

情感依赖问题 必须警惕用户对AI产生过度情感依赖,从而影响现实社交。产品设计上应鼓励和引导用户将AI作为现实生活的补充,而非替代品。例如,可以设计一些“鼓励你走出去”的任务或对话。

-

合规趋势与监管要求 随着技术发展,监管政策也在逐步跟进。AI生成内容的水印标识、对敏感场景的人工兜底、严格的青少年模式和保护机制,都将成为行业标配。

七、量化指标与落地路线

7.1 如何衡量一个“好”的伴侣

要持续优化产品,就需要一套科学的量化指标体系来衡量AI伴侣的表现。这套指标体系可以从体验、关系、记忆和安全四个维度来构建。

|

指标维度 |

关键量化指标(KPIs) |

|---|---|

|

体验指标 |

回复自然度评分、语音打断/并行发言成功率、用户对动态延迟的满意度、多模态内容理解准确率。 |

|

关系指标 |

用户亲密度日/周均上升率、反感度预警触发次数、主动消息的用户回应率与转化率。 |

|

记忆指标 |

关键信息RAG召回准确率、记忆权重命中率、跨会话信息一致性校验通过率。 |

|

安全指标 |

隐私合规审查通过率、AI身份在交互中的可辨识度、危机干预(如用户表达自杀倾向)响应SLA。 |

7.2 从0到1的落地路线图

对于想进入这个领域的团队,可以参考一个分阶段的落地路线。

-

阶段一 (0-1) 核心闭环搭建

-

目标 验证核心技术链路,跑通最小可行性产品(MVP)。

-

任务 搭建多Agent基础架构与核心工具链;实现一个最小化的人设与四级记忆结构;优先接入全双工语音能力,打造核心体验亮点。

-

-

阶段二 (1-10) 体验深度优化

-

目标 打磨拟人化细节,提升用户长期留存。

-

任务 引入RAG重排序与用户反馈闭环,提升记忆精准度;完善反感度、延迟回复、多轮合并等拟人化机制;扩充图片、视频等多模态交互场景。

-

-

阶段三 (规模化) 平台化与商业化

-

目标 支撑多角色运营,探索商业模式。

-

任务 建立完善的租户隔离与数据治理体系;将主动内容生成系统化、平台化;探索与平台其他功能的场景融合,并深化虚拟礼物等商业化路径。

-

八、行业趋势与未来展望

AI陪伴Chat Bot的核心竞争力,最终不在于其技术参数有多高,而在于能否为用户提供真实、持续、可被理解的情感连接。Soul的“虚拟伴侣”项目,通过其在多Agent架构、RAG记忆管理、拟人化交互等方面的工程实践,为行业提供了一个可复用的范式。

展望未来,这个赛道的发展将聚焦于三大核心突破点。

-

情感的真实与渐变 未来的AI需要更好地理解和模拟人类情感的复杂性与渐变过程,而不是简单的“开心”或“难过”标签。

-

记忆的精准与长效 记忆系统需要变得更智能,能自动判断信息的权重,并实现近乎完美的长期一致性。

-

交互的沉浸与可控 随着AR/VR等技术的发展,未来的AI伴侣可能以更具象化的形态出现,提供更沉浸的交互。同时,用户对AI的控制权也必须得到保障。

随着多模态与全双工技术的成熟、RAG与长期记忆机制的完善,AI陪伴将更自然地融入用户的日常生活,成为一个可靠但不过度替代的人机关系新底座。

结语

Soul“虚拟伴侣”项目清晰地展示了AI陪伴从“数字工具”向“数字伴侣”的进化路径。它证明了通过精巧的技术架构和对人性细节的深刻洞察,AI确实可以提供有价值的情感陪伴。

要实现真正意义上的情感连接,这条路依然漫长。技术团队需要在记忆、情感、交互等多个维度上持续突破。但更重要的是,对于所有AI产品经理和工程师而言,在追求技术创新的同时,更需要坚守“用户共情”的初心。

用户需要的,从来不是一个无所不能的完美AI。他们真正需要的,是一个“懂自己、能陪伴”的伙伴。

📢💻 【省心锐评】

技术是骨架,人设是灵魂,记忆是血液。当三者协同,AI不再是冷代码,而是能与人共鸣的“数字心跳”。

更多推荐

已为社区贡献240条内容

已为社区贡献240条内容

所有评论(0)