QEM算法原理与实现 (QEM Algorithm Explained)

在三维模型轻量化领域,Quadric Error Metrics(QEM)算法被认为是里程碑式的工作。

它以极高的数学严谨性与计算效率,实现了对复杂网格模型的高保真简化,是后续几乎所有轻量化算法(如 Progressive Mesh、Vertex Clustering、Feature-preserving Simplification)的理论基础。

本章将从数学原理 → 算法流程 → 实现细节 → 优化扩展四个层面,系统解析 QEM 算法的核心思想与工程应用。

一、QEM算法的提出背景

在早期的几何简化研究中,算法主要采用启发式方法(Heuristic-based),例如随机删除顶点、局部边收缩等。

这些方法虽然简单,但容易导致表面塌陷、法线扭曲、边界破坏等问题。

直到 1997 年,Michael Garland 和 Paul Heckbert 在论文 “Surface Simplification Using Quadric Error Metrics” 中提出 QEM(Quadric Error Metrics)算法,使网格简化进入了“可度量化几何误差”的新时代。https://doi.org/10.1145/258734.258849

QEM 的创新在于:

-

以顶点二次误差矩阵(Quadric Matrix)定量描述顶点偏离原曲面的几何代价;

-

将“局部误差”转化为可加的矩阵形式,实现全局可控的误差传播;

-

在保持高保真的同时,支持百万级面片实时简化。

二、数学原理(Mathematical Foundation)

QEM 的核心思想是:

对于任意顶点

,其与模型中某个平面的距离平方可以表示为一个二次型(Quadratic Form)。

(1)平面误差的定义

设一个平面方程为:

则点 到该平面的距离为:

对应的平方误差为:

其中:

(2)顶点误差矩阵的构建

若一个顶点关联个相邻平面

,

则该顶点的总误差为:

其中:

这就是著名的顶点二次误差矩阵(Quadric Error Matrix)。

它是一个对称的矩阵,完整记录了顶点到所有相邻平面的几何偏差。

(3)边折叠误差计算

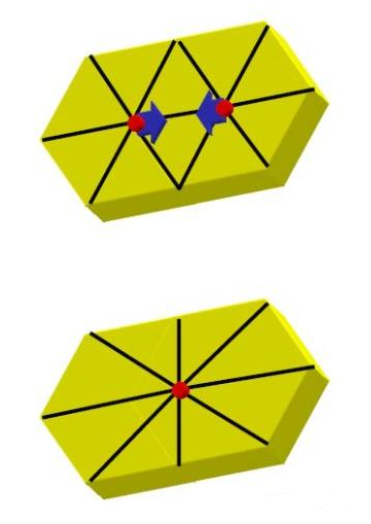

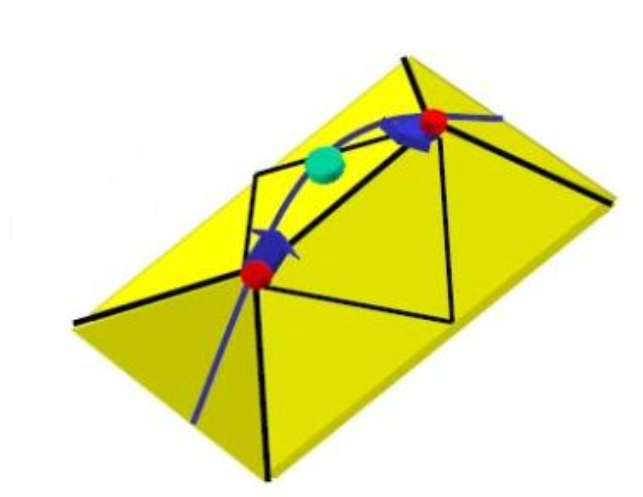

网格简化通过边折叠(Edge Collapse)操作实现。

设边 被折叠为新顶点 v',则折叠误差为:

其中为两个端点的误差矩阵。

最优顶点位置 可通过求解以下线性方程获得:

当矩阵不可逆时,使用近似方案(如端点平均或边中点)代替。

三、算法流程(Algorithmic Workflow)

QEM 算法的总体流程如下:

Step 1️⃣ 计算初始误差矩阵

为每个顶点计算其关联平面集合,累积得到顶点误差矩阵 。

Step 2️⃣ 构建候选边集

将所有边作为潜在的折叠候选,计算其折叠后误差:

Step 3️⃣ 建立优先队列(Priority Queue)

以误差为权重,构建最小堆(Min-Heap),保证每次选取误差最小的边执行折叠。

Step 4️⃣ 执行边折叠

依次从队列中取出最小误差边,合并顶点、更新局部拓扑、重计算相邻误差矩阵。

Step 5️⃣ 更新与迭代

重复步骤 2–4,直到达到预期面数或误差阈值。

四、伪代码实现(Pseudo Code)

struct Vertex {

Vec3 position;

Mat4 Q;

};

struct Edge {

int v1, v2;

double error;

Vec3 optimalPos;

};

priority_queue<Edge> edgeQueue;

for each vertex v:

computePlaneSet(v);

v.Q = sum(p_i * p_i.transpose());

for each edge (v1, v2):

Qsum = v1.Q + v2.Q;

v_opt = solveOptimalVertex(Qsum);

error = v_opt^T * Qsum * v_opt;

push(edgeQueue, {v1, v2, error, v_opt});

while (faceCount > target):

e = edgeQueue.pop();

collapse(e.v1, e.v2, e.optimalPos);

updateNeighbors(e);

五、特性分析(Characteristics)

| 特性 | 描述 |

|---|---|

| 复杂度 | 约 |

| 误差控制 | 可显式计算累积误差,误差传播可控 |

| 可扩展性 | 可扩展到属性误差(纹理、颜色、法线等) |

| 稳定性 | 可保持边界与特征线结构 |

六、改进与扩展(Extensions)

(1)属性保持(Attribute-preserved QEM)

引入多属性权重矩阵:

用于同时保持几何与纹理一致性。

(2)特征保持(Feature-preserving Simplification)

在特征线或高曲率区域添加折叠约束,防止边缘塌陷。

(3)渐进网格(Progressive Mesh)

Hoppe (1996) 提出将简化过程记录为反向操作序列(vertex split),支持多分辨率动态展示。

(4)GPU加速与并行化

利用CUDA/OpenCL将局部误差计算与边更新并行化,实现实时LOD(Level of Detail)渲染。

七、工程应用实例

-

游戏与VR渲染引擎:Unity、Unreal、Godot等均基于QEM或其变体实现实时网格LOD;

-

CAD与逆向工程:QEM用于简化复杂机械零件以加快仿真;

-

数字孪生与元宇宙:用于大规模城市与工业场景模型的在线传输与流式可视化。

八、总结

QEM算法以其优雅的数学形式和高效的执行性能,奠定了现代三维模型轻量化的理论与工程基础。

其核心优势在于:

-

将几何误差显式化;

-

实现误差累积的局部可控;

-

具备强可扩展性与高精度可解释性。

未来的研究方向主要集中在:

-

AI-assisted QEM:基于深度学习预测重要性权重;

-

Adaptive-QEM:针对多模态属性的自适应误差建模;

-

Distributed QEM:面向云端与流式渲染的分布式并行简化框架。

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)