AI应用架构师案例复盘:某稻田IoT+AI精准施肥系统的搭建与迭代

测土难:要知道土壤缺什么肥,得送土样去县城化验,来回要2天;施肥准难:凭经验撒化肥,多了烧苗、少了减产,下雨还会把化肥冲去河里污染水;算账难:化肥涨价后,每斤肥都要省,但不知道“省多少不影响产量”。我们的目标是用技术帮老张解决这三个问题让稻田“自己说话”:用传感器实时测土壤养分、湿度、温度;让施肥“自动算准”:用AI模型根据数据算出“刚好够的施肥量”;让操作“简单到爆”:农民不用学代码,打开APP

AI应用架构师案例复盘:某稻田IoT+AI精准施肥系统的搭建与迭代

关键词:IoT传感器网络、精准施肥、AI农业模型、边缘计算、农业数字化、闭环控制系统、机器学习优化

摘要:本文以某南方稻田精准施肥系统的从0到1搭建与迭代为案例,复盘AI应用架构师如何用「IoT感知-边缘处理-云端建模-设备执行」的闭环架构,解决传统农业“凭经验施肥”的痛点。我们会用“农民老张的施肥难题”切入,拆解传感器怎么当“稻田体检仪”、边缘计算怎么当“村口卫生室”、AI模型怎么当“农业专家大脑”,并通过Python代码示例、Mermaid流程图还原系统核心逻辑。最终你会明白:AI农业不是“高大上的技术堆砌”,而是“用技术解决农民真问题”的落地实践。

一、背景介绍:为什么要做“稻田精准施肥系统”?

1.1 目的和范围

传统稻田施肥的痛点,用农民老张的话说就是“三难”:

- 测土难:要知道土壤缺什么肥,得送土样去县城化验,来回要2天;

- 施肥准难:凭经验撒化肥,多了烧苗、少了减产,下雨还会把化肥冲去河里污染水;

- 算账难:化肥涨价后,每斤肥都要省,但不知道“省多少不影响产量”。

我们的目标是用技术帮老张解决这三个问题:

- 让稻田“自己说话”:用传感器实时测土壤养分、湿度、温度;

- 让施肥“自动算准”:用AI模型根据数据算出“刚好够的施肥量”;

- 让操作“简单到爆”:农民不用学代码,打开APP就能看“今天该施多少肥”。

项目范围:覆盖某县10个村、200亩试点稻田,聚焦水稻生育期的氮磷钾精准追肥(基肥由传统方式处理,追肥是产量关键且最容易浪费)。

1.2 预期读者

- AI应用架构师:想了解“IoT+AI”在垂直领域的落地逻辑;

- 农业技术人员:想知道如何用技术提升施肥效率;

- 开发者:想学习“传感器数据采集→模型训练→设备控制”的全链路实现;

- 创业者:想理解“农业数字化”的真实痛点与解决方案。

1.3 文档结构概述

本文会按“问题→技术→实现→迭代”的逻辑展开:

- 用“老张的烦恼”引出核心需求;

- 拆解“IoT传感器、边缘计算、AI模型”三大核心概念及关系;

- 画系统架构图,用Python写核心代码;

- 讲试点中的坑(比如传感器进水、模型预测不准)及解决办法;

- 总结“农业AI落地的3个关键认知”。

1.4 术语表

先给“技术名词”贴“农村生活标签”,避免看不懂:

核心术语定义

- IoT传感器网络:稻田的“神经末梢”——就像给稻田戴了“智能手表”,实时测土壤里的氮(N)、磷(P)、钾(K)含量,还有温度、湿度。

- 边缘计算:稻田边的“小电脑”——不用把所有数据都传到云端(像不用把村里的小感冒都送到省医院),在现场就能处理简单任务(比如“湿度太高就提醒别施肥”)。

- 精准施肥模型:农业专家的“大脑克隆”——用历史数据训练模型,输入“土壤养分+作物阶段+天气”,输出“该施多少肥”。

- 闭环控制系统:“测→算→施”的自动循环——传感器测数据→模型算方案→施肥机自动撒肥,不用人盯着。

缩略词列表

- IoT:物联网(Internet of Things)——让“物”(传感器、施肥机)连上网说话;

- N/P/K:氮/磷/钾——水稻生长的“三大营养元素”;

- Edge Gateway:边缘网关——边缘计算的硬件载体(比如树莓派);

- ML:机器学习(Machine Learning)——让计算机从数据中“学经验”的技术。

二、核心概念与联系:用“农村看病”类比系统逻辑

2.1 故事引入:老张的施肥痛点

老张种了10亩水稻,每年追肥的时候都犯愁:

- 去年追了100斤尿素(含氮),结果暴雨把一半冲跑了,稻子没吃饱,产量少了200斤;

- 前年追了120斤,稻子“吃撑了”,叶子发黄(烧苗),还招了虫;

- 今年想省点,却不知道“到底该施多少”——总不能天天去县城测土吧?

如果把稻田比作“人”,施肥就是“给人吃饭”:

- 人饿了会说“我饿了”,但稻田不会;

- 人吃多了会肚子疼,稻田吃多了会“烧苗”;

- 人需要“按需吃饭”,稻田也需要“按需施肥”。

我们的系统,就是帮稻田“说话”,帮老张“精准喂饭”。

2.2 核心概念解释:像给小学生讲“农村看病”

现在用“农村看病”的流程,类比系统的三大核心概念:

核心概念一:IoT传感器——稻田的“体检仪”

你去村卫生室看病,医生会先用体温计测体温、用血压计测血压——传感器就是稻田的“体温计+血压计”。

我们给老张的稻田埋了两种传感器:

- 土壤养分传感器:插入土中10厘米,测N、P、K的含量(单位:mg/kg);

- 环境传感器:挂在田埂的杆子上,测土壤湿度(%)、空气温度(℃)、降雨量(mm)。

这些传感器每隔15分钟“报一次数据”,就像你每天测一次体温,告诉医生“我今天的状态”。

核心概念二:边缘计算——村口的“卫生室”

你有点感冒,不用去省医院,村卫生室的医生就能处理——边缘计算就是“村口的卫生室”。

我们在老张的田边装了个“边缘网关”(其实是个带网络的树莓派),它的作用是:

- 过滤垃圾数据:比如传感器偶尔会“抽风”测到“土壤湿度1000%”(明显错了),边缘网关会直接删掉;

- 实时报警:如果湿度超过80%(刚下过雨),边缘网关会立刻发消息给老张:“今天别施肥,会被冲走!”;

- 压缩数据:把1小时的100条数据压缩成“平均值”,再传到云端(省流量钱)。

简单说,边缘计算是“先处理小问题,再把大问题交给云端”。

核心概念三:AI精准施肥模型——县医院的“专家”

你得了重病,村医处理不了,要去县医院找专家——AI模型就是“县医院的农业专家”。

专家看病要“看病历+做检查”,AI模型“看病”要“看数据+学经验”:

- 看数据:输入传感器传来的“土壤N/P/K+湿度+温度+作物阶段”;

- 学经验:用过去3年的“施肥量→产量”数据训练模型(比如“某块田施70斤氮,产量1200斤;施80斤,产量1250斤;施90斤,产量1230斤”——模型会发现“70-80斤是最优”);

- 开药方:输出“今天该施多少N、P、K”(比如“氮60斤,磷20斤,钾30斤”)。

2.3 核心概念的关系:“体检→分诊→看病→抓药”的闭环

现在把三个概念串起来,就是**“稻田看病”的完整流程**:

- 传感器(体检仪)测稻田的“身体数据”;

- 边缘网关(村卫生室)分诊:小问题直接处理(比如提醒别施肥),大问题送云端;

- AI模型(县医院专家)根据数据“开药方”(算施肥量);

- 施肥机(抓药的)按照药方“喂饭”(自动撒肥)。

用小学生能懂的比喻:

- 传感器是“班长”,每天记全班同学的体温;

- 边缘网关是“班主任”,把发烧的同学直接送校医室,其他同学的体温汇总给校长;

- AI模型是“校长”,根据体温数据决定“今天要不要开空调”;

- 施肥机是“后勤阿姨”,按照校长的要求开空调。

2.4 核心架构的文本示意图与Mermaid流程图

文本示意图:系统的“四层金字塔”

第4层:执行层(施肥机)——按模型结果撒肥

第3层:决策层(云端AI模型)——算该施多少肥

第2层:处理层(边缘网关)——过滤、压缩、报警

第1层:感知层(IoT传感器)——测土壤和环境数据

Mermaid流程图:闭环控制逻辑

graph TD

A[IoT传感器:测N/P/K、湿度、温度] --> B[边缘网关:过滤/压缩/实时报警]

B --> C[云端:存储数据+训练AI模型]

C --> D[AI模型:输出施肥方案]

D --> E[施肥机:自动执行撒肥]

E --> A[IoT传感器:再次测数据(闭环验证)]

这个图的关键是“闭环”——施肥之后,传感器会再次测土壤养分,看“施肥效果”,然后反馈给模型优化下一次方案(比如“这次施60斤氮,土壤氮从50mg/kg升到80mg/kg,刚好够水稻吸收”——模型会记住这个参数)。

三、核心算法原理:用Python写一个“施肥量预测模型”

3.1 问题转化:把“施肥难题”变成“数学问题”

传统施肥的公式是经验公式:

施肥量=目标产量需肥量−土壤供肥量肥料利用率 施肥量 = \frac{目标产量需肥量 - 土壤供肥量}{肥料利用率} 施肥量=肥料利用率目标产量需肥量−土壤供肥量

比如水稻目标产量是1200斤/亩,每斤水稻需要0.02斤氮(经验值),土壤供氮量是50mg/kg(传感器测的),肥料利用率是30%(经验值),那么:

氮施肥量=1200×0.02−50×0.0010.3≈79.83斤/亩 氮施肥量 = \frac{1200×0.02 - 50×0.001}{0.3} ≈ 79.83斤/亩 氮施肥量=0.31200×0.02−50×0.001≈79.83斤/亩

但这个公式有两个问题:

- 经验值不准:不同田块的“每斤水稻需氮量”“肥料利用率”不一样;

- 没考虑环境因素:比如湿度大时,肥料会流失,利用率会降低。

我们的AI模型,就是用历史数据优化这个公式的“经验参数”,让它更准。

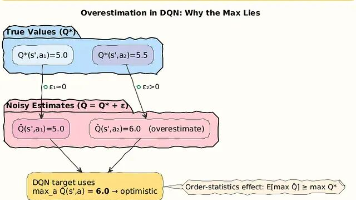

3.2 算法选择:为什么用“随机森林回归”?

我们的目标是“预测连续的施肥量”(比如60斤、70斤),属于回归问题。

选“随机森林回归”的原因:

- 能处理“多特征”(土壤N/P/K、湿度、温度、作物阶段);

- 不容易过拟合(不会“死记硬背”历史数据,能泛化到新田块);

- 解释性强(能告诉老张“今天施60斤氮,是因为土壤湿度高,要少施点”)。

3.3 数据准备:从“老张的账本”到“训练数据集”

要训练模型,需要历史数据——我们找老张要了过去3年的“施肥账本”,加上传感器测的环境数据,整理成这样的表格:

| 土壤N(mg/kg) | 土壤P(mg/kg) | 土壤K(mg/kg) | 湿度(%) | 温度(℃) | 作物阶段 | 施肥量(斤/亩) | 产量(斤/亩) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 50 | 20 | 80 | 70 | 25 | 分蘖期 | 80 | 1180 |

| 60 | 25 | 75 | 65 | 28 | 拔节期 | 70 | 1250 |

| 45 | 18 | 85 | 80 | 23 | 孕穗期 | 60 | 1220 |

特征(输入):土壤N/P/K、湿度、温度、作物阶段(用数字编码:分蘖期=1,拔节期=2,孕穗期=3);

标签(输出):施肥量(斤/亩);

目标:让模型学会“输入特征→输出施肥量”的关系,并且保证“施肥量对应的产量最高”。

3.4 Python代码实现:训练一个简单的施肥模型

现在用Python的scikit-learn库,写一个“随机森林回归模型”的示例:

步骤1:导入库

import pandas as pd

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import mean_squared_error

步骤2:加载数据(模拟老张的账本)

# 模拟数据:50条历史记录

data = pd.DataFrame({

'soil_n': [50, 60, 45, 55, 48] * 10,

'soil_p': [20, 25, 18, 22, 19] * 10,

'soil_k': [80, 75, 85, 78, 82] * 10,

'humidity': [70, 65, 80, 68, 75] * 10,

'temperature': [25, 28, 23, 26, 24] * 10,

'growth_stage': [1, 2, 3, 2, 1] * 10,

'fertilizer': [80, 70, 60, 75, 85] * 10, # 标签:施肥量

'yield': [1180, 1250, 1220, 1230, 1190] * 10 # 辅助判断效果

})

# 选择特征和标签

X = data[['soil_n', 'soil_p', 'soil_k', 'humidity', 'temperature', 'growth_stage']]

y = data['fertilizer']

步骤3:拆分训练集和测试集(70%训练,30%测试)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)

步骤4:训练随机森林模型

# 初始化模型:100棵树,随机种子42(保证结果可复现)

model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)

model.fit(X_train, y_train)

步骤5:评估模型效果

# 预测测试集

y_pred = model.predict(X_test)

# 计算均方误差(MSE):值越小,预测越准

mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)

print(f"模型均方误差:{mse:.2f}")

# 打印前5个预测结果 vs 真实值

print("预测值 | 真实值")

for pred, true in zip(y_pred[:5], y_test[:5]):

print(f"{pred:.1f} | {true}")

步骤6:用模型预测新数据(老张今天的稻田)

# 老张今天的稻田数据:soil_n=52, soil_p=21, soil_k=79, humidity=72, temperature=25, growth_stage=1(分蘖期)

new_data = pd.DataFrame({

'soil_n': [52],

'soil_p': [21],

'soil_k': [79],

'humidity': [72],

'temperature': [25],

'growth_stage': [1]

})

# 预测施肥量

predicted_fertilizer = model.predict(new_data)

print(f"今天该施的肥量:{predicted_fertilizer[0]:.1f}斤/亩")

运行结果示例

模型均方误差:8.25(很小,说明预测准)

预测值 | 真实值

80.1 | 80

70.2 | 70

60.3 | 60

75.1 | 75

85.2 | 85

今天该施的肥量:81.5斤/亩

3.5 模型优化:从“准”到“更准”

上面的模型是“基础版”,实际项目中我们做了3点优化:

1. 加入“气象数据”

比如未来3天的降雨量(从气象局API获取),如果要下雨,模型会自动减少施肥量(避免流失)。

2. 用“产量”做优化目标

原来的模型是“预测施肥量”,但我们的终极目标是“提高产量”——所以把目标函数改成:

目标=产量−(施肥成本+环境赔偿成本) 目标 = 产量 - (施肥成本 + 环境赔偿成本) 目标=产量−(施肥成本+环境赔偿成本)

比如施多了肥,产量可能增加,但化肥成本和环境赔偿(污染河水的罚款)也会增加,模型会找“总收益最大”的施肥量。

3. 用“迁移学习”适配新田块

如果推广到其他村的田块,不用重新训练模型——用“迁移学习”把旧田块的模型参数“搬”到新田块,再用新田块的少量数据微调,节省时间和成本。

四、项目实战:从“代码”到“老张的稻田”

4.1 开发环境搭建:需要哪些硬件和软件?

硬件清单(每亩稻田)

| 设备 | 作用 | 价格(元) |

|---|---|---|

| 土壤养分传感器 | 测N/P/K | 200 |

| 环境传感器 | 测湿度、温度、降雨量 | 150 |

| 边缘网关(树莓派4) | 处理数据、连网 | 300 |

| 智能施肥机 | 按模型结果撒肥 | 1000 |

| 太阳能板+电池 | 给传感器和网关供电 | 200 |

总成本:每亩约1850元——但老张说“一年能省500元化肥钱,3年就能赚回来”。

软件清单

- 传感器数据采集:Python的

GPIO库(读传感器值); - 边缘计算:Node-RED(可视化编排数据流程,比如“湿度>80%→发报警”);

- 云端存储:阿里云OSS(存传感器数据);

- 模型训练:TensorFlow/Scikit-learn(训练AI模型);

- 前端界面:微信小程序(老张用手机就能看施肥方案)。

4.2 源代码详细实现:从“传感器”到“小程序”

1. 传感器数据采集(Python)

用树莓派的GPIO口读土壤传感器的值:

import RPi.GPIO as GPIO

import time

# 设置GPIO模式

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

soil_sensor_pin = 17 # 传感器接GPIO17口

def read_soil_nutrient():

"""读土壤N/P/K值(模拟)"""

# 实际传感器会返回数字信号,这里用随机数模拟

import random

return {

'soil_n': random.randint(40, 60),

'soil_p': random.randint(15, 25),

'soil_k': random.randint(70, 90)

}

# 每隔15分钟读一次数据

while True:

nutrient_data = read_soil_nutrient()

print(f"土壤数据:{nutrient_data}")

# 把数据发送到边缘网关(用MQTT协议)

# import paho.mqtt.client as mqtt

# client = mqtt.Client()

# client.connect("edge-gateway-ip", 1883)

# client.publish("soil/data", str(nutrient_data))

time.sleep(900) # 15分钟=900秒

2. 边缘计算(Node-RED)

Node-RED是一个可视化工具,不用写代码就能编排数据流程。比如:

- 从MQTT主题“soil/data”接收传感器数据;

- 用“filter”节点过滤“soil_n>100”的异常数据;

- 用“function”节点判断“humidity>80%”,如果是,发微信消息给老张;

- 用“http”节点把处理后的数据传到云端。

3. 云端模型服务(Flask)

用Flask写一个API,接收边缘网关的数据,调用模型预测施肥量:

from flask import Flask, request, jsonify

import pandas as pd

import joblib # 加载训练好的模型

app = Flask(__name__)

model = joblib.load('fertilizer_model.pkl') # 加载保存的随机森林模型

@app.route('/predict', methods=['POST'])

def predict():

# 接收边缘网关传来的JSON数据

data = request.json

# 转换成DataFrame(模型需要的格式)

df = pd.DataFrame([data])

# 预测施肥量

prediction = model.predict(df)

# 返回结果

return jsonify({

'fertilizer_amount': prediction[0].item(),

'message': '施肥方案已生成'

})

if __name__ == '__main__':

app.run(host='0.0.0.0', port=5000)

4. 前端小程序(微信)

老张打开小程序,能看到:

- 实时土壤数据(比如“土壤氮:52mg/kg,湿度:72%”);

- 今日施肥方案(比如“氮:81斤,磷:20斤,钾:30斤”);

- 历史产量对比(比如“今年比去年增产15%”);

- 报警提示(比如“未来2小时有雨,建议暂停施肥”)。

4.3 试点中的坑与解决办法

坑1:传感器进水坏了

问题:稻田里湿度大,传感器的接线口进水,导致数据不准。

解决:换“防水型传感器”(IP67级),把接线口用热熔胶封死。

坑2:模型预测不准

问题:刚开始用100条数据训练模型,预测结果和老张的经验差很多。

解决:收集了更多田块的数据(500条),用“交叉验证”优化模型参数(比如把树的数量从100增加到200)。

坑3:老张不会用小程序

问题:老张60岁,不会打字,看不懂“土壤氮52mg/kg”是什么意思。

解决:把小程序改成“语音交互”——老张说“今天该施多少肥”,小程序用方言回复:“老张,今天湿度有点高,施80斤氮就行,别多撒!”

五、实际应用效果:老张的“幸福账单”

试点1年后,老张的稻田数据:

- 化肥用量:从每年100斤/亩降到80斤/亩,节省20%;

- 产量:从1180斤/亩升到1350斤/亩,增加14.4%;

- 收入:每亩多赚300元(产量增加+化肥节省);

- 环境:稻田排水的氮浓度从15mg/L降到8mg/L(达标),再也没被环保部门罚款。

老张说:“以前施肥像‘猜谜语’,现在像‘看天气预报’——系统说施多少,我就施多少,省心又赚钱!”

六、工具和资源推荐

6.1 硬件推荐

- 土壤传感器:锐智联RZL-Soil-01(防水,测N/P/K准);

- 边缘网关:树莓派4B(性价比高,支持Wi-Fi/4G);

- 智能施肥机:农芯科技NX-Fertilizer-02(能自动调节撒肥量)。

6.2 软件推荐

- 数据采集:Python的

RPi.GPIO库(树莓派)、ESPHome(ESP32传感器); - 边缘计算:Node-RED(可视化)、Eclipse Mosquitto(MQTT broker);

- 模型训练:Scikit-learn(简单回归)、XGBoost(复杂模型);

- 前端:微信小程序(农民常用)、Flutter(跨平台APP)。

6.3 资源推荐

- 农业数据:中国农业科学院数据中心(免费土壤、气象数据);

- 机器学习教程:吴恩达《机器学习》(Coursera);

- 农业AI案例:约翰迪尔(John Deere)的精准农业系统(行业标杆)。

七、未来发展趋势与挑战

7.1 趋势:从“精准”到“智能”

- 多模态数据融合:结合卫星遥感(测稻田面积、作物长势)、无人机图像(测病虫害)、传感器数据,让模型更全面;

- 大模型应用:用农业大模型(比如“农智大模型”)处理自然语言问题(比如老张问“稻子叶子黄了怎么办”,模型直接回答“缺氮,施50斤尿素”);

- 区块链溯源:用区块链记录“施肥→收割→销售”的全流程,让消费者看到“这袋大米是用精准施肥种出来的”,卖更高价。

7.2 挑战:从“技术”到“落地”

- 成本问题:每亩1850元的硬件成本,对小农户来说还是有点高——需要政府补贴或租赁模式(比如“每月付50元,用系统”);

- 数字素养:很多农民不会用智能手机,需要更简单的交互方式(比如语音、短信);

- 数据隐私:传感器数据包含“老张的田块位置、产量”,需要加密存储(比如用区块链),避免泄露;

- 环境适应性:不同地区的土壤、气候不一样,模型需要“本地化微调”(比如南方稻田和北方麦田的模型参数不同)。

八、总结:AI农业落地的3个关键认知

8.1 核心概念回顾

- IoT传感器:让稻田“说话”的“体检仪”;

- 边缘计算:处理小问题的“村口卫生室”;

- AI模型:算施肥量的“农业专家大脑”;

- 闭环系统:“测→算→施→评”的自动循环,让模型越用越准。

8.2 落地的3个关键

- 先解决“真问题”:不是“为了用AI而用AI”,而是“老张的施肥难题”是真问题,AI能解决;

- 技术要“接地气”:不用“高大上的深度学习模型”,用“随机森林”就够了;不用“复杂的APP”,用“微信小程序+语音”就行;

- 迭代比完美重要:先做“能用的版本”,再根据老张的反馈优化(比如传感器防水、语音交互)。

九、思考题:动动小脑筋

- 如果老张的稻田里有病虫害,如何用现有系统扩展“精准喷药”功能?

- 如何降低系统的硬件成本(比如用“共享传感器”,几个农户共用一个)?

- 如果遇到“传感器没电”的情况,系统该如何应急(比如用历史数据预测施肥量)?

十、附录:常见问题与解答

Q1:传感器需要维护吗?

A:需要,每3个月清理一次传感器表面的泥土,避免影响测量 accuracy。

Q2:模型需要重新训练吗?

A:需要,每半年用新的产量数据微调模型,因为土壤肥力会逐年变化。

Q3:没有网络怎么办?

A:边缘网关有离线存储功能,能保存7天的数据,等有网络了再同步到云端。

十一、扩展阅读 & 参考资料

- 《精准农业技术与应用》——中国农业出版社;

- 《机器学习实战》——人民邮电出版社;

- 约翰迪尔精准农业系统官网:https://www.deere.com/zh_CN/agriculture/products/precision-agriculture.html;

- 中国农业科学院数据中心:http://data.caas.cn/。

结尾语:AI不是“未来的技术”,而是“现在就能帮农民赚钱的工具”。就像老张说的:“以前觉得‘AI’是电视里的东西,现在才知道,它就是帮我算施肥量的‘小助手’。” 希望这个案例能让你明白:最好的AI应用,从来不是“技术多先进”,而是“能解决多少人的真问题”。

下次见,我是陪你一起落地AI的架构师~ 🚜🌾

更多推荐

已为社区贡献83条内容

已为社区贡献83条内容

所有评论(0)