Arthritis Rheumatol:为什么针灸能缓解纤维肌痛?大脑研究发现关键在这里

本研究通过静息态功能磁共振成像(rsfMRI)和质子磁共振波谱(1H-MRS)技术,探究电针(EA)与假激光针刺(ML)对纤维肌痛(FM)患者疼痛缓解的神经机制。76名FM患者随机接受EA或ML治疗8周。结果显示,EA组疼痛显著减轻(BPI评分降低更明显),且伴随腿部初级体感皮层(S1leg)与前岛叶(aINS)功能连接性增强,而aINS中GABA+水平上升与疼痛缓解相关。中介分析表明,aINS的

简要总结:

该研究通过静息态功能磁共振成像(rsfMRI)和质子磁共振波谱(1H-MRS)技术,对纤维肌痛(FM)患者及接受不同针刺治疗的大脑活动模式和神经化学变化进行了探索。结果发现,在接受电针(EA)治疗时,FM患者的大脑显示出初级体感皮层(S1leg)与前岛叶(aINS)之间的功能连接性增加,而接受假激光针刺(ML)治疗的患者则没有这种变化;此外,EA治疗后,患者aINS中的γ-氨基丁酸(GABA+)水平增加,且这种增加与疼痛缓解相关。结果表明,初级体感皮层与岛叶之间的功能连接性以及岛叶内的GABA神经化学在调节FM患者的疼痛感知中起着重要作用,其调节不足可能是FM疼痛的病理生理基础。因此,针对该神经通路的干预措施有望改善FM患者的疼痛症状,提高其生活质量。

摘要:

目的:针刺疗法是一种复杂的多组分治疗手段,在治疗纤维肌痛(FM)方面显示出潜力,然而,临床试验的结果却不尽相同,这可能是因为研究方法的异质性以及对针刺作用机制缺乏了解。该研究旨在了解针刺中体感传入对临床疼痛改善的具体贡献,以及特定的大脑回路。

方法:76名FM患者被随机分配接受为期8周(每周2次治疗)的电针(EA,有体感传入)或假激光针刺(ML,无体感传入)。在治疗前后分别收集了简版疼痛量表(BPI)严重程度评分、静息态功能磁共振成像(rsfMRI)以及右侧前岛叶(aINS)的质子磁共振波谱(1H-MRS)数据。

结果:接受EA治疗的FM患者相较于接受ML治疗的患者,疼痛严重程度的降低更为显著(平均差异,EA=−1.14,ML=−0.46,组×时间交互作用,p=0.036)。与ML相比,接受EA的参与者还显示出腿部初级体感皮层(S1leg;即EA激活的S1亚区)与aINS之间的静息态功能连接性增加。S1leg-aINS连接性的增加与BPI严重程度的降低(r=−0.44,p=0.01)以及aINS中γ-氨基丁酸(GABA+)的增加(r=−0.48,p=0.046)相关。此外,aINS中GABA+的增加与BPI严重程度的降低相关(r=−0.59,p=0.01)。最后,EA治疗后aINS中GABA+的变化介导了S1leg-aINS连接性变化与BPI严重程度之间的关系,引导式置信区间为[−0.533,−0.037]。

结论:针刺的体感成分通过调节初级体感功能连接性以及与岛叶相关的神经化学来减轻FM患者的疼痛严重程度。

1 引言

纤维肌痛(FM)是一种常见的慢性疼痛状况,影响着2%到8%的人口,其特征是广泛的肌肉骨骼疼痛、疲劳、睡眠质量差、情绪低落以及认知功能障碍。尽管外周因素(例如,小纤维神经病变、免疫系统)可能在FM中起一定作用,但该病被认为主要是由中枢神经系统(CNS)的异常生理学引起的,这种异常放大了疼痛感知,也称为中枢性或非神经病理性疼痛。值得注意的是,神经影像学研究表明,FM患者表现出谷氨酸水平升高、γ-氨基丁酸(GABA,一种抑制性神经递质)水平降低以及岛叶中GABAA受体浓度上调。此外,FM患者还表现出与促痛觉脑区的功能脑网络连接性增加和与抗痛觉脑区的连接性减少。这些结果表明,中枢神经系统是FM治疗干预的主要目标。

由于当前阿片类药物公共卫生危机的持续存在,像针刺这样的非药物干预措施越来越受到关注。针刺是一种复杂的程序,包含多种方法学(例如,针刺感觉、位置、深度等)和情境因素(例如,期望、医患关系、治疗仪式等)。然而,针刺试验的元分析结果却不尽相同,有些显示有效针刺并不比假对照更有效,而另一些则表明针刺在减轻疼痛方面优于假针刺和无针刺对照组。针刺试验结果不一致的一个原因可能是不同试验中包含了异质的治疗方案和假对照。重要的是,以往针刺试验中使用的假对照可能没有充分考虑到针刺的所有这些不同组成部分。

许多以往的针刺试验使用了带有穴位触诊和触觉刺激的假对照,模仿真正的针刺插入和操作,从而在体感传入方面混淆了真实针刺和假针刺。在该研究中,特别评估了针刺治疗中体感传入的中枢神经系统作用机制,以及这些机制如何在FM中产生镇痛反应。真实针刺通过针刺和触诊产生体感感觉,该研究设计了一种对照假针刺程序,以缺乏所有触觉感觉的方面。

2 方法

2.1 总体方案

该研究是一项单中心、盲法、假对照、随机非交叉纵向神经影像学研究,并已在ClinicalTrials.gov上预注册(NCT02064296)。研究于2014年12月至2019年11月在美国密歇根大学安娜堡分校进行。所有研究方案均获得了密歇根大学机构审查委员会的批准,所有研究参与者均按照赫尔辛基宣言提供了书面知情同意。

2.2 参与者和研究时间表

招募了患有FM的参与者进行研究。完整的纳入和排除标准详细信息见补充方法A。经过筛查后,邀请参与者完成基线行为评估(第0天)和基线MRI评估(在第1至3天之间进行),符合条件的受试者被随机分配到两个平行研究组之一(图1A)。使用计算机生成的随机区组随机化(区组大小为4、6或8)。通过密封信封告知针灸师每位参与者的分组分配,该信封无法被主要研究者、研究工作人员或数据分析人员访问。两个干预组分别为(i)电针(EA,有体感传入)和(ii)假激光针刺(ML,无体感传入)。EA已被证明在临床上对FM的疼痛减轻有效。研究假设EA会特别激活中枢神经系统的体感通路,从而比ML产生更大的镇痛效果。

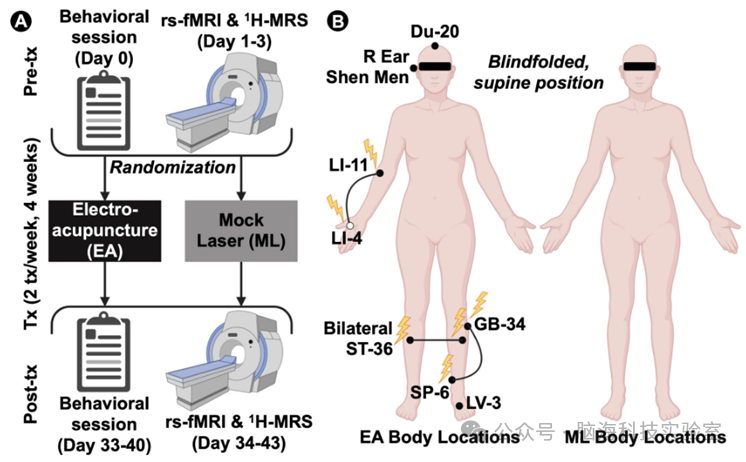

图1 研究概述图

(A) FM与针灸干预的非交叉随机对照神经影像学试验。在基线(治疗前)和治疗后(治疗后)收集行为会话、静息状态功能MRI(rs fMRI)和质子磁共振波谱(1H-MRS)。(B)电针和ML的针刺位置。所有受试者都被蒙住眼睛,仰卧。在EA中,LI-4被施用于右手的背侧表面,LI-11被施用于右肘的折痕。螺栓符号表示针通过EA设备接收电流的位置。对于ML,停用的激光在与电针相同的穴位上悬停相同的时间。缩写:Du=督脉,LI=大肠,ST=胃,SP=脾,GB=胆囊,LV=肝。

2.3 针刺治疗

FM参与者在四周内接受了8次EA或ML治疗(每周两次)。在所有治疗过程中,参与者平躺在检查台上并蒙上眼睛。蒙眼确保了治疗的掩蔽性,以避免任何视觉传入,因为视觉传入也会影响针刺诱导的镇痛效果。所有治疗均由三位(H.B.、M.D.B.和H.S.)具有国家针灸和东方医学认证委员会认证的合格针灸师进行。

EA组在3对穴位上接受低频电针刺激:右侧LI-11至LI-4、左侧GB-34至SP-6和双侧ST-36。还在Du-20、右侧耳神门和左侧LV-3处插入针头,但不施加电流(图1B)。使用恒流电针刺激装置(AS SUPER 4数字针刺激器)对EA针进行刺激,该装置允许灵活设置脉冲宽度(1ms)、频率(2Hz)和形状(双相矩形)参数。根据常见临床实践和该研究之前的慢性疼痛患者EA研究,每次治疗前根据每位患者的感知和疼痛阈值中点单独设置电流强度,并持续刺激25分钟。治疗的持续时间和频率基于常见临床实践,并且在之前的针刺试验范围内。选择针刺穴位是基于主要FM症状,包括多部位疼痛、头痛、胃肠疼痛和功能障碍、睡眠中断以及慢性疲劳。

对于ML针刺治疗组,使用激光针刺装置(VitaLaser 650,Lhasa OMS)手动定位在EA中使用的所有相同穴位上方约1-2cm处。在定位装置之前没有触诊,且装置与皮肤之间没有物理接触。在首次就诊时向参与者展示激光,以增强干预措施的可信度;然而,在实际治疗中关闭了激光,从而消除了任何潜在的光诱导或热感觉,同时保持了所有治疗仪式,如之前所述。ML治疗也持续25分钟。

在获得知情同意时,未告知参与者有关假或安慰剂的信息,因此所有参与者都被引导相信EA和ML都是治疗FM的可行治疗方法。这些程序构成了IRB授权的欺骗行为,所有参与者在最终MRI访问后都得到了充分的解释。

针灸师使用的口头指导在所有治疗中都是标准化的(补充方法B和C)。每次治疗后,使用麻省总医院针刺感觉量表(MASS)评估得气和感知的体感传入。13项问卷包括诸如酸痛、胀痛、深压感、刺痛等感觉(0=无;10=难以忍受的量表),这些感觉的加权总和构成了MASS指数。该措施作为保真度检查,以评估FM患者是否一致报告对EA的反应增加感觉水平,与ML相比。此外,在首次治疗和最后一次治疗后,进行了可信度问卷调查,评估了治疗的有效性和可信度。这确保了任何临床或神经影像学结果的差异不是由于对可信度的感知差异。

2.4 临床结果

简版BPI的严重程度量表是主要临床结果。BPI-严重程度测量24小时内最严重的疼痛、最轻微的疼痛、平均疼痛以及现在的疼痛。在治疗前后测量BPI-严重程度。使用PROMIS(https://www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis)焦虑和抑郁量表作为次要临床结果,并评估这些因素是否影响神经影像学结果。此外,收集了一系列探索性结果测量:BPI疼痛干扰、美国风湿病学会2011年FM调查标准、疼痛灾难化以及PROMIS(身体功能、疲劳、睡眠)。对该探索性结果的详细分析超出了本手稿的范围;然而,每个结果的描述性统计数据在补充结果B中报告。

2.5 机制结果:初级体感皮层的静息态功能磁共振成像(rs-fMRI)

在清醒、睁眼状态下进行rs-fMRI和T1w磁共振成像,使用15通道头线圈在3.0T磁共振成像系统(Philips Ingenia,荷兰Best)中进行。使用fMRIprep 1.1.8对rs-fMRI和T1w图像进行最小预处理。MRI采集参数和预处理步骤的详细信息见补充方法E。

由于体感传入输入在初级体感皮层(S1)中编码,因此选择腿部S1皮层代表区作为种子区域,以检查体感回路(即S1leg与其他脑区之间的通信)。选择S1leg作为种子区域,因为大多数EA针都放置在腿部(图1B),并且该研究团队之前已在FM患者中定位了该S1腿区域(质心MNI坐标x=±8,y=-38,z=68)。使用双侧球形种子(半径4mm)提取fMRI时间序列,并使用种子到体素相关分析评估全脑连通性图。S1leg种子的时间序列(fslmeants)用作GLM回归量(fsl_glm),以获得每个参与者的全脑参数估计值及其相关方差。然后将这些参数估计值和方差传递到组水平分析,该分析在FMRIB的局部混合效应分析(FLAME 1+2)上进行,以改进混合效应方差估计。使用配对样本t检验分别对比EA和ML的治疗前后S1leg连通性。使用独立样本t检验对EA和ML之间的交互作用进行分析。由于年龄会影响神经影像学结果,因此在所有分析中将其作为非兴趣回归量。使用高斯随机域(GRF)簇阈值(Z>2.3)和校正后p<0.05的多重比较家族错误校正。

2.6 机制结果:右侧前岛叶中Glx和GABA+的1H-MRS测量

1H-MRS光谱从自动体素放置覆盖的右侧aINS中获取,因为该研究之前的显示该区域在FM和无疼痛对照组之间存在差异。基于该研究之前的1H-MRS体素尺寸。使用单体素点解析波谱(PRESS)测量Glx。单独进行GABA+编辑的Mescher-Garwood-PRESS(MEGA-PRESS),以估计GABA+水平,该方法同时编辑来自大分子和高丝氨酸的信号。使用LCModel分析常规PRESS波谱数据。使用基于MATLAB的Gannet 3.1.5处理MEGA-PRESS波谱,该工具专门用于编辑MRS。PRESS和MEGA-PRESS采集参数、预处理和分析细节的详细信息见补充方法F。最终的GABA+估计值以机构单位(GABA+(i.u.),近似毫摩尔浓度)报告,并且还作为与肌酸信号的积分比(GABA+/Cr)报告。通过治疗前后差异计算治疗相关的Glx和GABA+变化。

2.7 统计分析

除了上述基于图像的统计分析外,使用IBM SPSS Statistics 26(IBM,纽约阿蒙克)进行统计分析。对于主要临床结果(BPI-严重程度)和次要结果(补充结果B)的变化评估,进行了2(组:EA,ML)×2(时间:前,后)混合设计方差分析。对于MASS指数评估,进行了2(组:EA,ML)×8(时间:前,后)混合设计方差分析。使用Greenhouse-Geisser校正调整重复测量方差分析中的球形假设。使用独立样本t检验评估平均可信度分数的组间差异。使用调整年龄的皮尔逊相关性评估S1leg连通性、GABA和BPI严重程度变化之间的关联。为了确定使用皮尔逊r评估的关系对于EA与ML是否方向不同,使用单尾Fisher's z cocor算法。对于中介分析,使用SPSS上的Process Macro进行偏差校正引导(10,000次)中介分析,并在95%置信水平上计算间接效应估计值(调整)。

2.8 图表和图形

所有图表均在GraphPad PRISM Version 8.2.1(GraphPad软件,美国圣地亚哥加利福尼亚州,www.graphpad.com)上创建。图1和5B使用...创建。

3 结果

3.1 临床特征和人口统计学

协议中参与者流程的描述见补充结果A。完整的临床特征和人口统计学信息见补充结果B,每位参与者的药物使用情况见补充结果C。

3.2 治疗后EA组的BPI严重程度降低大于ML组

对于BPI严重程度,两因素(组×时间)混合设计方差分析显示时间主效应显著(F(1,70)=25.09,p<0.001),组主效应不显著(F(1,70)=0.03,p=0.861)。然而,组×时间交互作用显著(F(1,70)=4.56,p=0.036),表明与ML相比,EA在降低BPI严重程度方面更为有效(图2A)。EA和ML在基线BPI严重程度上无差异(t(70)=0.85,p=0.396)。治疗后BPI严重程度的变化与抑郁(EA:r(33)=0.24,p=0.165;ML:r(35)=−0.08,p=0.65)或焦虑(EA:r(33)=0.07,p=0.71;ML:r(35)=0.11,p=0.65)的变化无关。

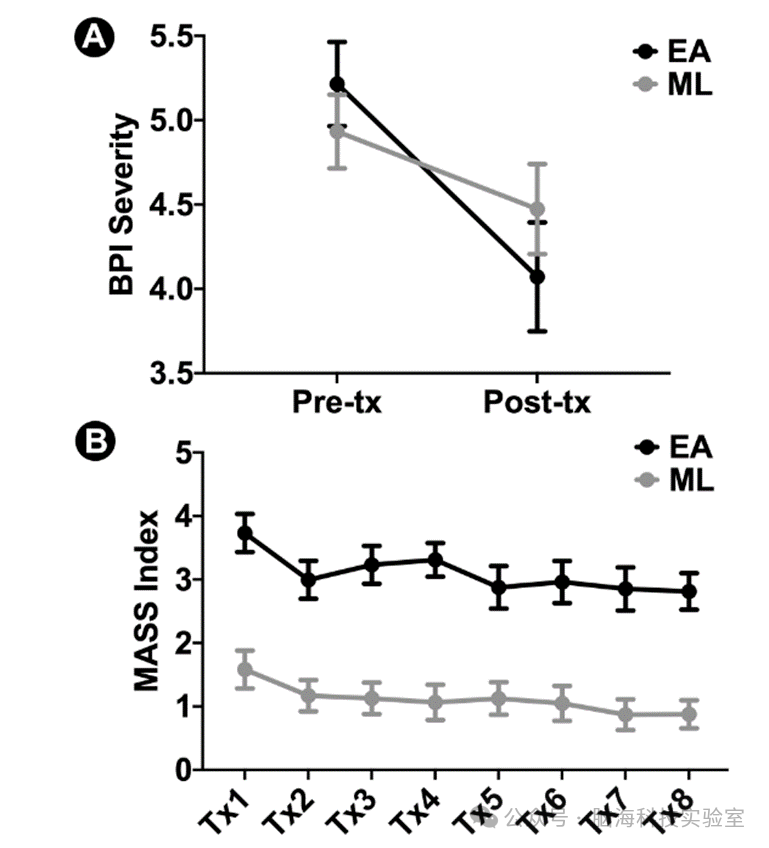

图2 BPI严重程度和MASS指数对治疗的反应图

(A) 与ML相比,EA在治疗后BPI严重程度的降低明显更大(组×时间相互作用,p=0.036)。(B)与接受ML的患者相比,接受EA的患者报告的体感感受(MASS指数)明显更高(组的主要作用(p<0.001))。两个图中的误差条表示平均值的标准误差(SEM)。

3.3 EA组的体感传入大于ML组

对于MASS指数评分,两因素(组×时间)混合设计方差分析显示时间主效应显著(F(4.0,224.9)=2.85,p=0.025),组主效应显著(F(1,56)=31.01,p<0.001),但组×时间交互作用不显著(F(4.0,224.9)=0.35,p=0.84)(图2B)。两种治疗的可信度在两组间无差异(补充结果D)。

3.4 EA组治疗后S1腿区连通性增加

对S1腿区进行全脑种子连通性分析,结果显示EA组治疗后S1腿区与双侧前岛叶(aINS)、后岛叶(pINS)以及右侧非腿区S1亚区的连通性增加。相反,ML组S1腿区与左侧前/中岛叶(a/mINS)的连通性降低。组×时间交互作用的全脑效应显示,EA组S1腿区连通性的增加幅度大于ML组,特别是在双侧aINS、pINS和右侧非腿区S1(图3A)。相关簇的详细信息见补充结果E。该研究还确认,静息态功能磁共振成像(rs-fMRI)结果未受头动的影响(补充结果F)。

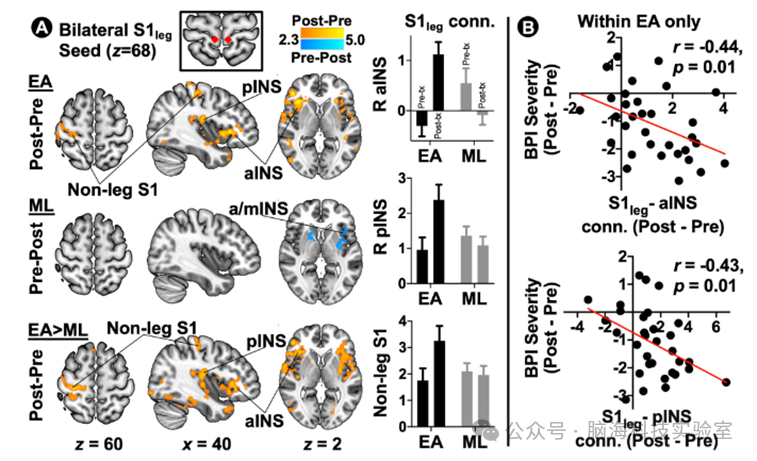

图3 S1leg连接对治疗的反应图

(A) 在EA中,S1leg与aINS、pINS和非腿S1的连接随着治疗而增加。在ML中,S1leg与a/mINS的连接随着治疗而减少。EA>ML对比显示,与ML相比,EA中S1leg连接的增加幅度更高。(B)在EA中,随着S1leg aINS和S1leg pINS连接的增加,治疗后BPI严重程度降低。数值已根据年龄进行了调整。

3.5 EA组治疗后S1腿区与aINS连通性的增加与BPI严重程度的改善相关

对于EA组,S1腿区与aINS连通性的变化与BPI严重程度的变化显著相关(r(30)=−0.44,p=0.01),即S1腿区-aINS连通性增加越多,治疗后BPI严重程度降低越多(图3B)。对于ML组,S1腿区与aINS连通性的变化与BPI严重程度的变化无关(r(35)=−0.02,p=0.91)。EA组的相关性显著强于ML组(Fisher's z=−1.78,p=0.04)。EA组治疗后S1腿区与aINS连通性的变化与抑郁(r(30)=0.02,p=0.93)或焦虑(r(30)=−0.12,p=0.51)的变化无关。同样,该研究发现对于EA组,S1腿区与pINS连通性的变化与BPI严重程度的变化显著相关(r(30)=−0.43,p=0.01),即S1腿区-pINS连通性增加越多,治疗后BPI严重程度降低越多(图3B)。对于ML组,S1腿区与pINS连通性的变化与BPI严重程度的变化无关(r(30)=−0.04,p=0.84)。EA组的相关性显著强于ML组(Fisher's z=−1.70,p=0.04)。EA组治疗后S1腿区与pINS连通性的变化与抑郁(r(30)=−0.19,p=0.29)或焦虑(r(30)=−0.24,p=0.18)的变化无关。

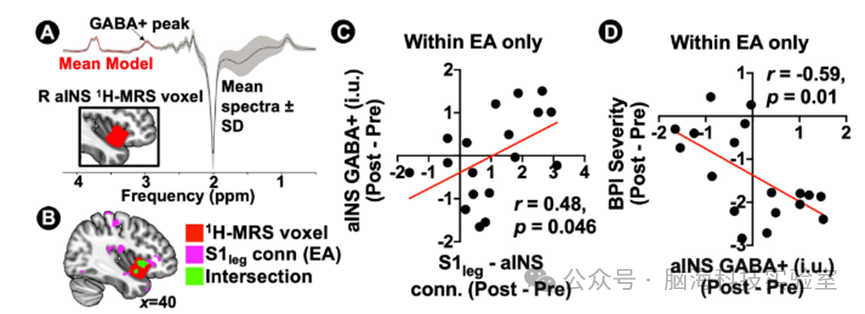

3.6 EA组治疗后aINS中GABA+的变化与S1腿区-aINS连通性的变化相关

图4A显示了所有受试者平均MEGA-PRESS光谱。该研究发现,EA组治疗后S1腿区与aINS连通性增加越多,aINS中GABA+浓度增加越多(以机构单位计:r(16)=0.48,p=0.046;以GABA+/肌酸比值计:r(16)=0.46,p=0.052趋势)(图4C)。这种相关性在ML组中不存在(以机构单位计:r(23)=−0.17,p=0.43;以GABA+/肌酸比值计:r(23)=−0.15,p=0.47),且EA组的相关性显著强于ML组(以机构单位计:Fisher's z=2.08,p=0.02;以GABA+/肌酸比值计:Fisher's z=1.94,p=0.03)。此外,该研究确认这种相关性是特异性地与抑制性神经递质变化相关,而非兴奋性神经递质变化(补充结果H)。

图4 aINS GABA对电针治疗的反应图

(A) 转换到MNI空间的所有受试者右侧aINS中1H-MRS体素的平均值,以及MEGA-PRESS光谱的相应平均值和SD。(B)S1leg连接图中包含aINS GABA体素和aINS簇的体素的交点。(C)S1leg aINS连接的增加与治疗后aINS GABA+(i.u.)浓度的增加有关。(D)aINS GABA+(i.u.)的增加与FM治疗后临床疼痛的减少有关。该值已根据年龄进行了调整。

3.7 EA组治疗后aINS中GABA+的变化与BPI严重程度的改善相关

该研究发现,EA组治疗后aINS中GABA+增加越多,BPI严重程度降低越多(以机构单位计:r(16)=−0.59,p=0.01;以GABA+/肌酸比值计:r(16)=−0.65,p=0.004)(图4D)。这种相关性在ML组中不存在(以机构单位计:r(16)=−0.16,p=0.44;以GABA+/肌酸比值计:r(23)=−0.13,p=0.53),且EA组的相关性显著强于ML组(以机构单位计:Fisher's z=−1.54,p=0.06趋势;以GABA+/肌酸比值计:Fisher's z=−1.92,p=0.03)。EA组和ML组治疗后aINS中GABA+的变化与抑郁(以机构单位计:EA:r(16)=0.12,p=0.63;ML:r(23)=0.07,p=0.74;以GABA+/肌酸比值计:EA:r(16)=0.23,p=0.36;ML:r(23)=0.03,p=0.89)或焦虑(以机构单位计:EA:r(16)=−0.21,p=0.40;ML:r(23)=0.10,p=0.65;以GABA+/肌酸比值计:EA:r(16)=−0.06,p=0.82;ML:r(23)=0.08,p=0.72)的变化无关。此外,该研究确认这种相关性是特异性地与抑制性神经递质变化相关,而非兴奋性神经递质变化(补充结果H)。

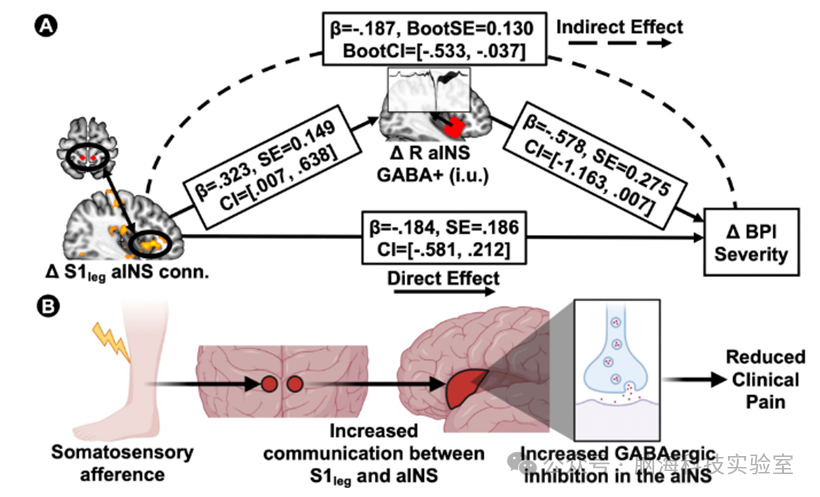

3.8 aINS中GABA+介导S1腿区-aINS连通性对BPI严重程度的影响

最后,该研究进行了中介分析,将S1腿区-aINS连通性(X)、BPI严重程度(Y)和aINS中GABA+(以机构单位计)(中介变量)联系到一个统计模型中。结果显示,S1腿区-aINS连通性的增加与BPI严重程度的降低间接相关,这种关系是通过aINS中GABA+的增加实现的(β=−0.187,引导式标准误=0.130,引导式置信区间下限=−0.533,引导式置信区间上限=−0.037,图5A)。S1腿区-aINS连通性增加对BPI严重程度降低的直接效应不显著(效应=−0.184,标准误=0.186,置信区间下限=−0.581,置信区间上限=0.212),表明S1腿区-aINS连通性对BPI严重程度的影响是通过aINS中GABA+实现的。该模型中BPI严重程度的R²值为0.39。当使用GABA+/肌酸比值作为中介变量时,这种效应也存在(补充结果I)。

图5 中介分析和提出的机理模型图

(A) aINS GABA+(i.u.)的增加介导了S1腿aINS连接增加与治疗后BPI严重程度降低之间的关系。(B)纵向知情机制模型提出,体感传入增加了S1leg和aINS之间的交流,产生了aINS中GABA能抑制增加的效果,从而减轻了FM的临床疼痛。

4 讨论

该研究的随机神经影像学试验评估了针刺治疗中体感传入在减轻FM临床疼痛中的作用。研究发现,电针(EA,旨在产生持续的体感传入活动)比假激光针刺(ML,旨在产生无体感传入)更有效地减轻临床疼痛。由于EA干预主要针对患者的腿部,研究考察了大脑与腿部初级体感皮层(S1腿区)的功能连接。研究发现,经过EA治疗后,FM患者显示出S1腿区与前岛叶(aINS)和后岛叶(pINS)以及非腿区S1亚区之间的通信增加。S1腿区-aINS和S1腿区-pINS连通性的增加与临床疼痛的减少相关。此外,研究测量了岛叶中抑制性神经递质GABA的浓度,发现S1腿区-aINS连通性的增加与aINS中GABA+的增加相关,表明S1腿区信号可能增强了aINS中的GABA能抑制。此外,研究发现aINS中GABA+的增加与临床疼痛的减少相关。最后,aINS中GABA+的增加介导了S1腿区-aINS连通性增加与临床疼痛减少之间的关系。总体而言,这些结果使该研究能够建立一个关于体感在针刺治疗中的作用的机制模型:体感传入导致S1腿区-aINS信号增加,进而导致aINS中GABA能抑制增加,最终减轻临床疼痛。

该研究扩展了以往关于针刺中S1体感特异性的研究。早期研究发现,ST-36 EA在对侧S1腿区产生了刺激诱发的BOLD激活。后续研究考察了S1形态和功能的体感特异性,并将其与临床人群的治疗结果联系起来,将S1指标与治疗结果联系起来。具体而言,在腕管综合征(CTS)中,针对手腕中位神经的纵向电针治疗增加了被中位神经支配的手指2和3之间的S1分离距离,且这种S1手指分离的增加预测了长期临床改善。另一项最近的研究使用手动针刺治疗慢性腰痛,发现背部特定的S1灰质体积和白质完整性增加。然而,这些研究仅限于S1内的局部变化,并未探索跨网络信号。

有证据表明,在健康个体中,急性EA刺激产生了默认模式和感觉运动网络与前扣带(即显著性网络的关键节点)之间增加的连通性。在当前研究中,研究发现S1腿区与右侧aINS之间的连通性增加,且这种连通性增加的程度与临床疼痛的改善相关。这一结果可能看似与慢性疼痛的特征相悖,因为慢性疼痛通常以S1和aINS相对于无疼痛对照组的增强的静息态功能连通性为特征。然而,以往的研究评估了特定病理的S1亚区(例如,S1acc用于腰痛)。在该研究中,分析评估了被EA特别靶向的S1亚区,即S1腿区。此外,近期的研究表明,GABA能抑制在aINS中被招募以减少伤害性行为。因此,该研究结果表明,S1腿区可能通过GABA能抑制向aINS发出信号以减轻临床疼痛。或者,针刺可能暂时增强了S1腿区和aINS之间的促痛觉信号,这可能触发内源性下行抑制系统通过增强aINS中的GABA能抑制来对抗(即通过暂时性损伤引发的愈合过程)。这些框架需要通过反向转化研究进一步验证。

在FM患者中,已报告aINS中GABA水平降低以及GABAA受体的代偿性上调。基于这些观察,反向转化研究显示了aINS GABA与大鼠伤害性行为之间的因果联系——降低内源性GABA水平增加了对热和机械刺激的敏感性。该研究扩展了这一文献,表明在EA治疗后,aINS中GABA+的增加与临床疼痛的改善相关,表明体感传入可能调节GABA能抑制以产生镇痛效果。aINS是FM患者中的一个过度反应区域,治疗后aINS中GABA+增加的患者可能减少了这种过度反应或过度活动,从而产生镇痛效果。有趣的是,尽管GABA是谷氨酸的代谢产物,但该研究并未发现临床结果与Glx之间存在任何关联,表明特定的GABA能通路可能涉及体感增强的针刺镇痛。

该研究建立的另一个重要联系是,治疗后长距离皮层-皮层通信的增加可能导致GABA能抑制的增强。尽管GABA能神经元对局部能量消耗有显著贡献,但BOLD活动与通过1H-MRS衍生的GABA之间的关系是复杂的——一些研究在健康个体中发现,GABA含量越高,基于任务的负BOLD反应越大,而其他研究在多个皮层区域并未发现这种关系。关于BOLD功能连通性,GABA与之正相关和负相关的研究都有——例如,发现M1内的连通性与M1中的GABA呈负相关,而背侧前扣带中的GABA与显著性网络中的GABA则没有相关性。最近一项在健康个体中的研究测量了传统上呈反相关的两个网络节点中的GABA——内侧前额叶皮层(mPFC)和背外侧前额叶皮层(dlPFC),发现mPFC-dlPFC静息态功能连通性与dlPFC中的GABA呈正相关,而与mPFC中的GABA呈负相关,表明内在功能连通性架构可能与皮层不同区域的GABA能张力有关。少数研究注意到了治疗相关的GABA和功能连通性的变化;一项研究发现,给予γ-羟基丁酸(一种GABA激动剂)增加了右侧aINS的功能连通性。鉴于以往研究中GABA与BOLD功能连通性之间的复杂关系,该研究结果需要进一步验证。尽管如此,该研究的纵向信息模型(图5B)提出了S1腿区-aINS连通性影响aINS中的GABA+以减轻临床疼痛。S1腿区-aINS通路的下游效应需要进一步研究;一种可能性是S1腿区可能影响aINS对交感神经流出的调节,因为aINS是中枢自主神经网络的一部分。实际上,该研究之前的发现表明,在FM患者中,S1腿区-aINS连通性与实验性压力疼痛期间的迷走神经调节减少有关。此外,GABA并非唯一调节aINS功能的神经递质;在该研究的FM参与者的子样本中,发现FM中升高的胆碱(通常与神经炎症有关)与通过aINS-豆状核功能连通性介导的疼痛干扰有关。未来的研究应更明确地考察交感神经系统和/或体感诱导的针刺镇痛中涉及的其他神经递质的作用。

尽管该研究通过S1腿区-aINS连通性和aINS GABA揭示了针刺治疗的机制联系,但这些大脑标志物的临床转化应用值得进一步评估。例如,一种可能的假设是,基线时的aINS GABA和S1腿区-aINS连通性可以预测针刺治疗的轨迹,这将增加其临床应用价值。未来的研究应专注于使用基线神经影像学标志物来预测针刺治疗结果。

该研究旨在特别考察针刺治疗中的体感传入,但其他情境因素(医患关系、期望等)也可能对镇痛有贡献,特别是在ML对照组中。因此,该研究结果强调了在针刺试验中精心设计对照组的重要性,因为各种特定和非特定因素都对治疗结果有贡献。研究人员在设计针刺试验时需要对可能有助于镇痛的各种因素有深入的了解。

该研究结果的局限性应予以注意。尽管aINS GABA+的变化与临床疼痛/S1腿区-aINS连通性的变化之间存在很强的关系,但未观察到治疗后GABA+的主效应增加。研究认为aINS可能是该研究提出的通路(图5B)的下游部分,且4周的治疗可能不足以增加aINS GABA+。未来的研究应设计更长的治疗周期,包括治疗后的评估期,以检查长期效应。

总之,该研究发现针刺的体感成分特别调节了体感-岛叶回路中的功能通信和抑制性神经化学,以减轻FM患者的临床疼痛。通过未来的严格机制研究,该研究或许能够发现涉及非药物诱导镇痛的新型中枢神经系统通路,并设计出调节中枢神经系统通路以治疗慢性疼痛的新疗法。

精读分享

主题内容:

数据:该研究的数据集来源于76名纤维肌痛患者,这些患者被随机分配到电针(EA)组和假激光针刺(ML)组。其中,EA组有38名患者,ML组有38名患者。所有参与者均接受了为期8周的治疗,每周2次,共16次治疗。

方法:该研究通过结合静息态功能磁共振成像(rs-fMRI)和质子磁共振波谱(1H-MRS)技术,对纤维肌痛(FM)患者在接受电针(EA)和假激光针刺(ML)治疗时的大脑神经机制进行了深入探究。实验中,FM患者被随机分配到EA组和ML组,每组接受为期8周的治疗,每周2次,共16次治疗。在数据采集方面,利用3.0T MRI扫描仪在治疗前后同步记录大脑的静息态功能连接性和神经递质水平,捕捉大脑的活动特征和神经化学变化。同时,通过简版疼痛量表(BPI)和麻省总医院针刺感觉量表(MASS)等临床评估工具获取患者的疼痛严重程度和体感传入情况,反映患者的临床状态。

在数据预处理阶段,对rs-fMRI数据进行头动校正、空间标准化、去噪和空间平滑处理,以确保数据的准确性和可比性。对1H-MRS数据进行光谱拟合和量化分析,以准确测量GABA+和Glx的浓度变化。在分析时,提取了临床指标(如BPI严重程度评分)以及rs-fMRI功能连接性和1H-MRS神经递质水平的变化,并运用混合设计方差分析(ANOVA)和皮尔逊相关分析评估这些变化与治疗效果的关系。此外,采用中介效应分析方法,构建了S1腿区-aINS功能连接性、aINS中GABA+水平与BPI严重程度之间的中介模型,从而揭示了电针治疗通过调节大脑的神经血管反应和神经递质水平来减轻FM患者疼痛的潜在机制,为理解针刺治疗FM的神经机制提供了新的视角。

结果:该研究通过结合静息态功能磁共振成像(rs-fMRI)和质子磁共振波谱(1H-MRS)技术,对纤维肌痛(FM)患者在接受电针(EA)和假激光针刺(ML)治疗时的大脑神经机制进行了深入探究。研究发现,接受电针治疗的FM患者在治疗后疼痛严重程度的降低显著大于接受假激光针刺治疗的患者,表明电针治疗在减轻FM患者的疼痛方面更为有效。神经影像学结果显示,电针治疗后,患者腿部初级体感皮层(S1腿区)与前岛叶(aINS)和后岛叶(pINS)之间的静息态功能连接性增加,而假激光针刺治疗组的S1腿区与左侧前/中岛叶(a/mINS)的连通性降低。此外,电针治疗后患者右侧前岛叶(aINS)中的γ-氨基丁酸(GABA+)水平增加,且这种增加与S1腿区-aINS连通性的增加以及疼痛缓解相关。中介效应分析表明,aINS中GABA+水平的增加介导了S1腿区-aINS连通性增加与临床疼痛减少之间的关系,揭示了电针治疗通过调节大脑的神经血管反应和神经递质水平来减轻FM患者疼痛的潜在机制。这些发现为理解针刺治疗FM的神经机制提供了新的视角,并为开发新的非药物疼痛治疗手段提供了理论基础。

挑战与未来展望:

挑战:该研究在探索针刺治疗纤维肌痛(FM)的神经机制方面取得了重要进展,但也面临一些挑战。首先,尽管研究发现电针(EA)治疗能够显著减轻FM患者的疼痛并伴随特定的大脑功能连接性和神经递质水平的变化,但这些变化之间的因果关系尚未完全明确。例如,虽然GABA+水平的增加与疼痛缓解相关,但不能完全确定这种变化是电针治疗的直接结果还是其他因素的间接影响。其次,研究的样本量相对较小,这可能限制了结果的普遍性和统计效力。此外,研究的治疗周期为4周,可能不足以观察到更长期的神经生物学变化和临床效果。最后,研究中使用的假激光针刺(ML)作为对照组,虽然在设计上排除了体感传入,但可能未能完全模拟临床实践中的所有非特异性效应,如患者的期望和信念等。

未来展望:未来的研究可以进一步深化对针刺治疗FM神经机制的理解,并克服当前研究的局限性。首先,可以设计更大样本量的随机对照试验,以增强研究结果的可靠性和普遍性。其次,延长治疗周期并进行长期随访,有助于评估针刺治疗的长期效果和潜在的神经生物学变化。此外,采用更先进的神经影像学技术,如多模态成像,可以更全面地评估针刺治疗对大脑结构和功能的影响。同时,结合基因学和生物标志物的研究,可能有助于识别对针刺治疗更敏感的患者群体。最后,进一步探索针刺治疗中的非特异性因素,如患者的期望和信念,以及它们如何影响治疗效果,将有助于优化临床治疗方案。这些研究方向将为针刺治疗FM的临床应用提供更坚实的科学基础,并可能揭示新的治疗靶点和策略。

总结:

该文献是一项关于针刺治疗纤维肌痛(FM)的随机神经影像学试验,旨在探究针刺的体感传入成分对FM患者疼痛缓解的神经机制。研究发现,电针(EA)治疗比假激光针刺(ML)更有效地减轻FM患者的疼痛,其机制可能涉及调节大脑的初级体感皮层(S1腿区)与前岛叶(aINS)之间的功能连接性以及aINS中的GABA神经化学变化。这些发现为理解针刺治疗FM的神经机制提供了新的视角,并为开发新的非药物疼痛治疗手段提供了理论基础。

参考文献

Mawla I, Ichesco E, Zöllner HJ, et al. Greater somatosensory afference with acupuncture increases primary somatosensory connectivity and alleviates fibromyalgia pain via insular γ‐aminobutyric acid: a randomized neuroimaging trial. Arthritis Rheumatol 2021;73(7):1318–1328.

更多推荐

已为社区贡献13条内容

已为社区贡献13条内容

所有评论(0)