大厂退出移动测试:一场关于“专业主义”的胜利

不同于巨头“顺带做”的姿态,Testin 的全部资源、研发与运营都围绕测试展开:从兼容测试、真机调试到自动化测试、性能监测,几乎涵盖了开发者在产品上线前后的全链路需求。换句话说,选择 Testin,不只是选择当下的能力,更是选择未来的确定性。阿里移动测试的退场,不是孤立事件,它揭示了一个现实:在 AI 成为科技产业唯一确定性增长曲线的当下,所有巨头都会把资源倾斜到主航道,边缘业务没有存在空间。回归

大厂战略直指AI

今年4 月底,阿里云发布了一则看似“业务调整”的公告,却在软件测试行业投下了一枚重磅信号:移动测试产品将逐步退市,直至 2026 年 6 月 1 日彻底关停。公告写得克制冷静,但含义不容忽视——在移动测试这一细分领域,阿里选择了抽身而退。这不仅是单一产品的下线,更是互联网巨头战略收缩的真实写照。

对阿里而言,关停移动测试并非权宜之计,而是深思熟虑的战略选择。

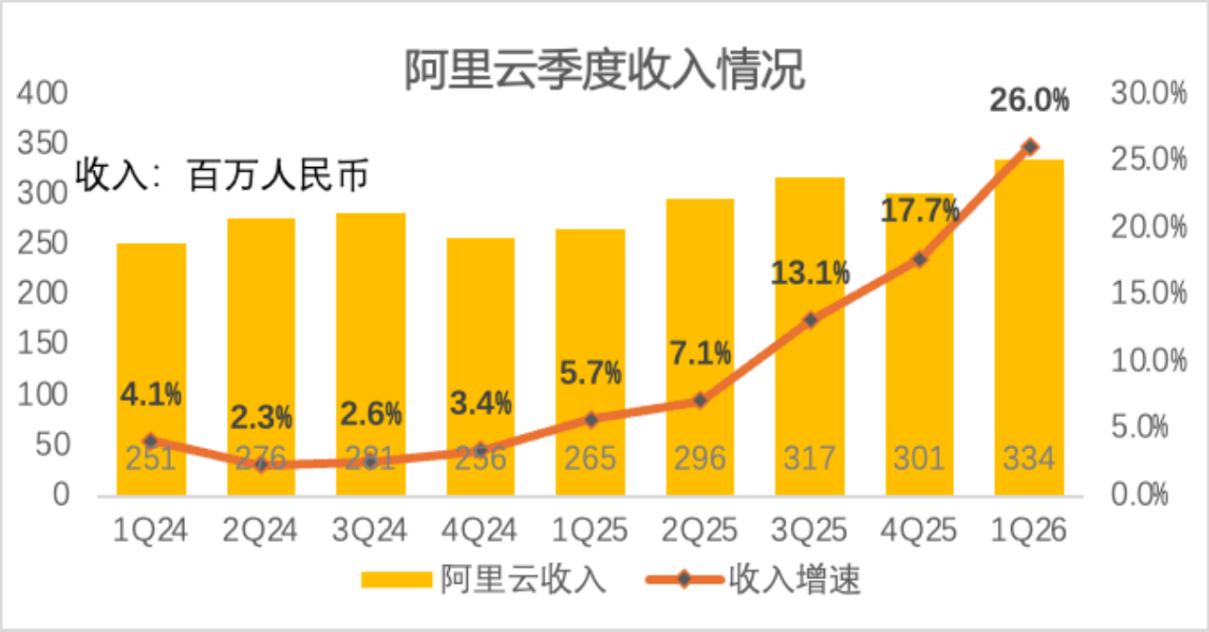

2025 财年第一季度,阿里整体营收达到 2476.52 亿元,同比增长 10%;净利润则暴涨 76% 至 423.82 亿元。这一表现背后,是集团明确聚焦在消费、AI+云双轮驱动的结果。阿里云业务单季营收 333.98 亿元,同比增长 26%,创三年新高;AI 产品收入连续八个季度实现三位数增长,AI 在外部商业化中的收入占比已超过 20%。

(图源:新浪网)

资本市场的反馈更直接。9 月 11 日,美股市场上阿里股价单日飙升 8%,创下近四年新高;次日港股跟涨超 5%,总市值逼近 3 万亿港元。在投资者看来,阿里主动收缩非核心业务,将资源集中到 AI 芯片、自研 CPU 与云计算生态,正好契合了全球资本“追逐 AI 硬件与算力”的大势。移动测试的退场,本质上是资本逻辑的必然。

(图源:凤凰网)

阿里退场后,行业的目光自然投向BAT中的百度与腾讯。

百度的 MTC(Mobile Testing Center)和腾讯的 WeTest 依然维持在线,但迹象表明,它们的投入正在边缘化。

MTC 官网的更新停滞,最新机型覆盖度有限,几乎无法满足当下 Android 碎片化和 iOS 系统迭代的节奏。WeTest 近两年的市场活动大幅减少,官网动态稀疏,外部宣传逐渐模糊为“腾讯系云产品的一环”。

行业人士普遍认为,这些平台可能只是尚未正式宣布退场,但在战略地位上已经降格。百度与腾讯,和阿里一样,都在 All in AI:百度全力押注大模型“文心一言”,腾讯则集中火力在混元大模型和游戏 AI。移动测试在这种背景下,难以获得真正的战略资源。随着 AI 竞争日趋白热化,MTC 和 WeTest 最终重演阿里模式,只是时间问题。

移动测试需求何去何从

然而,移动测试服务的需求并没有随之消散。

相反,智能硬件与移动应用生态正不断复杂化。5G 与 Wi-Fi6 的普及、折叠屏与 IoT 设备的扩展、App 跨平台适配的难度增加,都意味着兼容性测试与真机调试的重要性在上升。

问题不在于“有没有需求”,而在于“谁来满足需求”。巨头选择退出,是因为专注才是唯一正确选项,移动测试这种“小而必需”的业务,BAT所以会开展这个业务,归根到底都是大公司病所致。

回归主业,专注才是唯一的选择,随着马云的回归,阿里已经做出了最对的选择:全力进攻即时零售+AI。

对于专业测试服务公司而言,移动测试就是他们唯一的主业。也恰恰因为这是唯一的主业,专业的测试服务公司才能够长期投入,持续迭代。这就是“专业主义”的生存逻辑,与马云回归后的阿里的选择如出一辙。

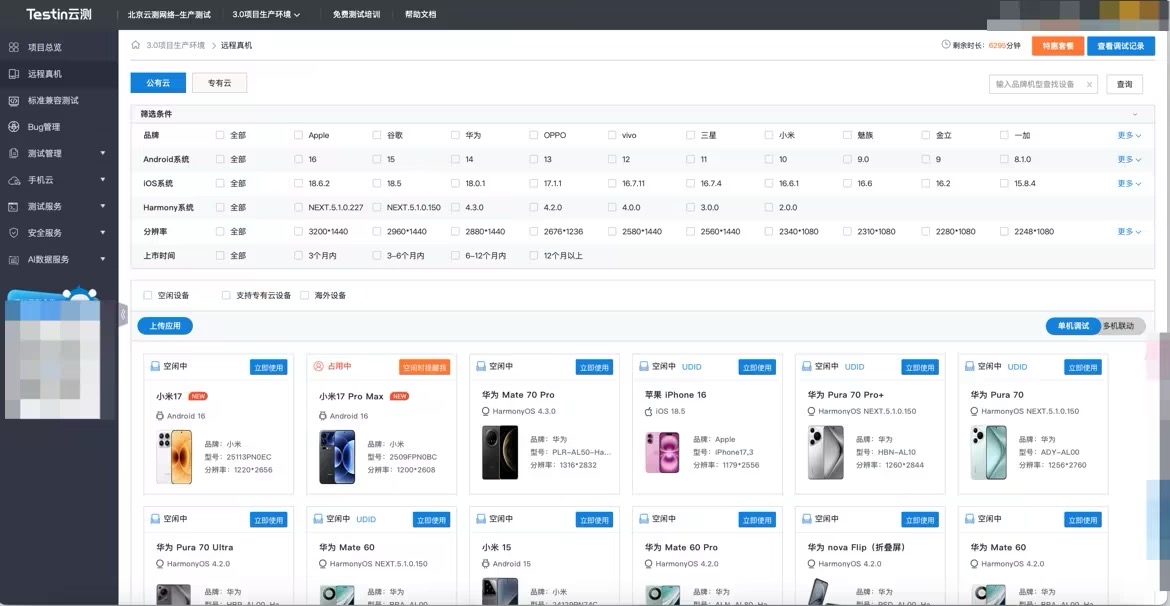

Testin 云测就是专业测试服务公司的典型代表。自 2011 年成立以来,Testin 一直专注在软件测试领域,构建了覆盖全国的真机测试平台,积累了数十万台设备的机型资源。

(图源:Testin官网)

不同于巨头“顺带做”的姿态,Testin 的全部资源、研发与运营都围绕测试展开:从兼容测试、真机调试到自动化测试、性能监测,几乎涵盖了开发者在产品上线前后的全链路需求。十余年的垂直深耕,让 Testin 在服务稳定性、机型覆盖广度、以及测试工具的专业化程度上,远超巨头的副业性产品。更重要的是,行业客户心知肚明:巨头可能随时抽身,但专业公司会“死磕”这一条赛道。换句话说,选择 Testin,不只是选择当下的能力,更是选择未来的确定性。

阿里移动测试的退场,不是孤立事件,它揭示了一个现实:在 AI 成为科技产业唯一确定性增长曲线的当下,所有巨头都会把资源倾斜到主航道,边缘业务没有存在空间。接下来,百度和腾讯大概率会跟随同样的逻辑。对于开发者与企业而言,问题的答案反而更清晰了:要做移动测试,就必须依赖那些真正以此为生、能保证长期投入的专业公司。

巨头退场,专业主义上场。这是行业必然的下一幕。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)