大模型学习指南:AI Agent 核心原理 + 架构设计拆解,小白能懂、程序员能用

大模型学习指南:AI Agent 核心原理 + 架构设计拆解,小白能懂、程序员能用

在数字工具的迭代进程中,传统软件如计算器、数据库查询平台等,本质上属于被动响应工具——它们严格恪守预设程序,仅能在明确指令输入时执行固定流程,既无法自主调整策略,也难以应对未定义的突发场景。

而AI Agent(人工智能代理)的颠覆性价值,恰恰体现在其主动决策能力:它能像人类助手般理解模糊目标、规划执行路径、调用外部资源,更能在动态环境中自主修正行为,最终独立完成复杂任务闭环。这种从“被动执行”到“主动代理”的跨越,标志着智能系统正从单纯的工具属性,向具备协作能力的实体形态演进。

一、定义与核心特征:解构AI Agent的本质

1、核心定义:从理论到技术的具象化

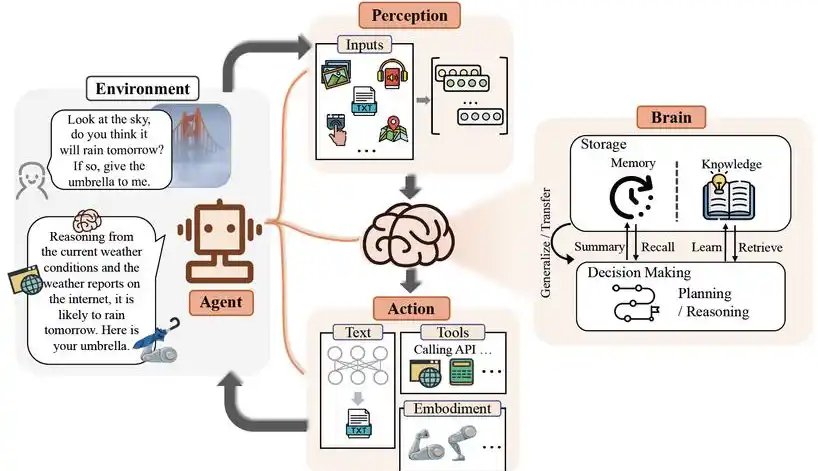

经典AI教材《Artificial Intelligence: A Modern Approach》将智能体定义为“通过感知环境、自主决策并执行动作以实现目标的实体”,这一理论为AI Agent奠定了基础框架。

进入大语言模型(LLM)时代,这一定义被进一步落地:AI Agent是以LLM为认知核心,整合记忆存储、任务规划、工具调用能力,通过“感知-决策-执行”闭环实现自主目标达成的智能系统。其技术构成可简化为公式:Agent = LLM(大脑)+ 工具(手脚)+ 记忆(经验)+ 规划(策略)。其中,LLM负责理解与推理,工具模块(如API接口、数据库访问、物理设备控制)实现与外部世界的交互,记忆系统存储短期上下文与长期经验,规划模块则完成任务分解与动态决策。

需要明确的是,并非所有LLM应用都能称作Agent。像简单问答机器人、情感分析工具这类仅处理信息却不掌控完整流程的系统,因缺乏自主工作流执行能力,只能归为LLM的初级应用。真正的AI Agent必须具备全流程控制权,能够识别任务完成状态、主动纠正执行偏差,必要时还能中止流程并交还控制权。

例如,当用户提出“整理本周会议纪要并生成待办事项”的需求时,普通对话机器人可能仅返回纪要文本,而AI Agent会自动调用日历API获取会议记录、提取关键信息、按优先级分类任务,并同步至项目管理工具,形成从感知到执行的完整闭环。

2、技术闭环:感知-决策-执行的动态迭代

AI Agent的智能核心,体现在认知闭环的实现——这一过程借鉴了人类解决问题的思维模式,可拆解为三个关键环节:

- 环境感知:通过文本、图像、传感器数据等多模态输入理解当前状态。例如,具身机器人系统可利用视觉语言模型(VLM)解析场景图像,将“红色按钮”等自然语言描述与物理世界对象关联,实现语言与现实的精准对接。

- 决策规划:基于感知信息与目标需求,借助LLM的推理能力分解任务、选择策略。LangGraph等框架将这一过程抽象为“状态-节点-边”的有向图模型,每个节点代表“数据检索”“逻辑判断”等功能单元,边则定义状态转移规则,支持“若预算超支则触发审批流程”这类复杂分支逻辑。

- 工具执行:通过API调用、硬件接口等“手脚”作用于外部世界。例如,财务报销审核Agent可调用OCR工具识别发票信息,通过数据库验证供应商资质,再用邮件API通知申请人结果,全程无需人工干预。

更重要的是,这一闭环并非单向流程,而是通过反馈机制持续优化:执行结果会重新输入感知模块,形成“行动-评估-调整”的迭代循环。正如GAIA基准测试所强调的,高性能Agent需具备“在失败中学习”的能力——当工具调用返回错误时,能自主分析原因(如参数错误、权限不足)并尝试替代方案。

核心区别:AI Agent与传统系统的关键差异

| 维度 | 传统软件工具 | AI Agent |

|---|---|---|

| 控制方式 | 预设规则驱动,线性执行 | LLM动态决策,非线性流程控制 |

| 环境交互 | 被动接收输入,无自主感知 | 主动感知环境,多模态信息处理 |

| 目标达成 | 单步任务执行,依赖人工串联 | 多步骤自主规划,端到端闭环 |

| 异常处理 | 预设错误码,中断等待人工介入 | 自主诊断问题,尝试替代方案 |

3、核心特征:支撑Agentic能力的五大支柱

AI Agent的独特价值由五大核心特征共同支撑,这些特征不仅区分于传统工具,更决定了其解决复杂任务的能力边界:

(1)目标驱动的自主性

自主性是Agent的首要标志,表现为无需人类实时干预即可推进任务的能力。普林斯顿大学《AI Agents That Matter》研究指出,“更Agentic”的系统需具备“明确目标→多步决策→结果达成”的完整链路。

例如,当设定“为新产品发布会准备竞品分析报告”目标时,Agent会自主拆解为“确定竞品清单→爬取最新产品数据→分析功能差异→生成可视化图表”等子任务,并独立调度搜索引擎、数据分析工具、图表生成API完成全流程。这种自主性源于LLM对模糊指令的理解能力——用户无需编写代码或定义规则,仅需描述目标即可触发Agent的自主行动。

(2)多模态环境感知与交互

不同于单一文本处理的LLM应用,AI Agent具备跨模态信息处理能力,能够整合视觉、语言、物理信号等多源数据。

例如,视觉-语言-动作(VLA)模型使机器人能理解“拿起红色杯子并放到桌子左侧”的指令:通过视觉模型定位物体,语言模型解析空间关系,运动模型生成抓取轨迹。在虚拟场景中,金融Agent可同时处理财报PDF(视觉解析)、市场评论(文本情感)、实时股价(数值序列),形成综合投资判断。这种多模态能力打破了数据类型的壁垒,使Agent能应对真实世界的复杂信息环境。

(3)动态记忆与持续学习

记忆系统是Agent实现长期任务的基础,分为短期上下文记忆与长期经验记忆:前者依赖LLM的上下文窗口存储当前任务状态(如对话历史、中间结果),后者通过向量数据库等外部存储沉淀可复用经验(如用户偏好、历史解决方案)。

例如,客服Agent能记住“用户上周咨询过退款政策”,并在本次对话中直接关联历史记录,避免重复提问。更高级的Agent还具备元学习能力——通过反思模块分析成功/失败案例,优化决策策略。正如Meta的研究所示,借鉴人脑海马体的记忆巩固机制,Agent可将短期经验转化为长期策略,实现跨任务知识迁移。

(4)工具协同与世界交互

工具调用能力使Agent突破了LLM的固有局限,实现与外部系统的深度协同。OpenAI研究主管Lilian Weng提出的经典框架强调,工具是Agent的“延伸手脚”——通过函数调用、API接口,Agent可访问计算器、代码解释器、物联网设备等几乎所有数字服务。

这种协同并非简单工具集成,而是动态工具选择:当面对“计算公司季度营收增长率”的任务时,Agent会自动判断是否需要调用Excel工具处理数据,而非依赖LLM的内置计算能力。谷歌白皮书进一步指出,编排层(Orchestration Layer)是工具协同的核心,它负责规划工具调用顺序、处理返回结果冲突,确保多工具协作的一致性。

(5)流程控制与容错机制

复杂任务往往包含分支逻辑与异常场景,Agent通过动态流程控制应对这种不确定性。传统工作流(Workflow)依赖预设分支条件,而Agent基于LLM的推理能力实现“柔性控制”。

例如,在旅行规划中,若首选航班售罄,Agent会自动评估替代方案(高铁/中转航班),而非中断流程。LangGraph等框架通过离散状态机理论构建有向状态图,支持状态恢复(如网络中断后从断点继续)和错误回溯(如发现数据错误时返回上一步重新采集)。这种韧性使Agent能在真实世界的不完备信息环境中稳定运行。

4、具象化案例:财务报销审核Agent的工作流

为直观理解AI Agent的运行机制,可通过“财务报销审核”场景观察其核心特征的协同作用:

- 目标接收:用户提交报销申请(含发票图片、费用说明),Agent通过自然语言接口理解目标“审核报销单并完成支付”。

- 环境感知:调用OCR工具提取发票信息(金额、日期、供应商),通过多模态模型验证发票真伪(检测篡改痕迹),访问公司财务系统获取报销政策(如“差旅住宿上限800元/晚”)。

- 决策规划:LLM推理模块判断:若金额≤800元且发票合规→直接通过;若金额超标但有管理层审批→触发特殊流程;若发票信息缺失→生成补填提示(如“请提供会议议程证明差旅费用途”)。

- 工具执行:合规单据自动推送至支付系统,异常单据通过邮件API通知用户,审批流程调用企业微信接口获取管理层签字。

- 记忆与反馈:将本次审核规则(如“超标审批阈值”)存入长期记忆,用于优化下次同类任务的判断效率。

该案例中,Agent展现了自主性(无需财务人员逐单检查)、工具协同(OCR+财务系统+邮件API)、动态决策(分支流程处理)三大核心能力,将原本需要1-2天的人工流程压缩至分钟级完成,且错误率降低60%以上。

5、边界与演进:Agent与非Agent的分野

尽管AI Agent的定义在快速发展,但行业已形成共识:控制流主导权是区分Agent与普通LLM应用的关键。以下几类系统通常不被视为AI Agent:

- 纯信息生成工具:如文本摘要、代码生成器,仅输出内容而不执行后续操作;

- 单步任务执行器:如天气查询API、简单计算器,缺乏多步骤规划能力;

- 被动响应式对话系统:如客服机器人,需依赖人类用户的持续指令推动流程。

随着基础模型(FMs)与具身智能的融合,AI Agent正从虚拟助手向物理世界延伸——自然语言正在成为机器人的通用接口,使工业机械臂、家庭服务机器人能通过“拿起螺丝刀拧紧螺丝”等自由指令完成复杂操作。这种“语言接地的自主性”预示着,未来的AI Agent将不仅是数字世界的代理,更将成为连接虚拟与物理空间的智能枢纽。

AI Agent的核心构成公式

从技术实现视角,AI Agent可抽象为:

Agent = LLM(认知核心)+ 工具集(交互接口)+ 记忆系统(经验沉淀)+ 规划模块(任务管理)

其中,LLM提供推理与理解能力,工具集扩展物理/数字世界交互,记忆系统保障持续学习,规划模块实现动态流程控制。四者的协同作用,使Agent超越了工具属性,成为具备目标导向性的智能协作实体。

二、核心模块解析:类比人类智能的系统架构

AI Agent的核心功能模块可通过认知科学类比框架进行系统性解构,对应人类智能的“感官-大脑-肌肉-学习-记忆”五大系统。这些模块协同工作,使智能体能够感知环境、处理信息、执行操作、持续进化并积累经验,形成完整的自主决策闭环。

1、环境感知模块:智能体的“感官系统”

环境感知模块作为AI Agent与外部世界交互的接口,承担着“感官”职能,负责多模态信息的采集与目标导向的主动筛选。

其技术原理涵盖跨模态数据表示与选择性感知机制:在数据表示层面,文本信息通过Word2Vec、GloVe等词嵌入模型转化为语义向量;视觉信息依托CNN或视觉Transformer提取空间特征;音频信号则通过MFCC或音频Transformer转换为频谱特征。这种多模态处理需解决图文语义鸿沟问题,例如在电商客服场景中,需同时解析用户的文本咨询与上传的商品图片故障信息。

主动信息筛选机制是感知模块的核心智能体现。不同于被动接收数据,Agent会基于当前任务目标动态调整感知策略。例如LangGraph架构中的用户输入解析节点,能根据“账户问题”或“一般咨询”等任务类型,优先提取相关上下文信息,过滤无关噪声。这种目标导向的感知模式,显著提升了信息处理效率,使Agent在复杂环境中保持专注。

2、认知模块:智能体的“中枢大脑”

认知模块构成AI Agent的“中枢大脑”,负责信息整合、逻辑推理与决策制定,其核心驱动力是大语言模型(LLM)。作为推理引擎的生成式AI模型,通过整合世界知识与任务上下文,实现多步推理与复杂问题解决。

模型选型需平衡任务复杂性、延迟与成本,通常采用“能力上限优先”策略:先用GPT-4o等强模型构建原型确立性能基准,再将部分子任务替换为GPT-4o mini等轻量模型。

认知过程通过模块化架构实现精细化协作:规划者代理(Planner Agent)将复杂任务分解为含依赖关系的子任务DAG(有向无环图),如旅行规划中拆解“景点推荐-路线规划-餐饮预订”等步骤;协调者代理(Coordinator Agent)则负责子任务的流程编排与资源分配;反思式架构进一步引入生成器-批判器双智能体,通过自我评估迭代优化推理路径,例如在数学解题中修正计算错误。这种分层认知机制,使Agent具备类人类的问题解决能力。

3、行动系统:智能体的“肌肉执行”

行动系统对应智能体的“肌肉”,将认知决策转化为具体操作,通过工具调用与环境交互。

工具体系按功能分为三类:数据类工具(如查询数据库、读取PDF)用于获取外部信息,行动类工具(如发送邮件、更新CRM)改变系统状态,编排类工具支持Agent间协同。工具调用质量通过TSQ(工具选择质量)与参数准确率评估,例如在财务报表分析中,需准确调用“get_account_details API”并传入正确账户ID。

控制器的实时参数调整是行动系统的关键技术。以机器人抓取任务为例,当视觉感知到物体形状变化时,Agent需动态调整机械臂的夹持力、角度等参数,这依赖于工具调用的灵活性——如Amazon Bedrock inline agents能根据环境反馈实时切换工具或调整调用参数。在虚拟环境中,LangGraph的节点-边结构实现了行动流程的可视化编排,例如旅游Agent通过“景点推荐节点→路线规划节点→餐饮推荐节点”的有序调用,生成完整旅行方案。

4、学习机制:智能体的“能力进化”

学习机制使AI Agent能够从经验中迭代优化,对应人类的“学习能力”,主要包含四种方法及其差异化应用场景:

- 预训练:为Agent奠定基础能力,通过在大规模语料上训练的foundation models获得语言理解、逻辑推理等通用技能,如GPT-4o通过万亿级参数训练掌握跨模态处理能力。

- 零样本/少样本学习:适用于数据稀缺场景,例如客服Agent利用少量示例快速适配新产品的问答规则,无需全量重训练。

- 强化学习(RL):通过环境反馈优化策略,典型如反思架构中,批判器对生成器输出的质量评分作为奖励信号,提升决策准确性。

- 模仿学习:通过复现专家行为快速掌握特定技能,例如销售Agent学习顶级销售的沟通话术与谈判策略。

这些学习方法通过“Agent Interactive Closed-loop”形成协同:预训练构建基础,零样本/少样本学习实现快速适配,强化学习持续优化,模仿学习吸收专家经验,共同推动Agent能力的螺旋式上升。

5、记忆系统:智能体的“经验存储”

记忆系统负责信息的长效存储与高效检索,分为短期上下文窗口与长期向量存储两种技术实现,构成智能体的“经验库”。

短期记忆通常表现为LLM的上下文窗口,存储对话历史、当前任务状态等临时信息,例如AppState中的conversation_history字段记录用户交互过程。其优势是访问速度快,适合实时决策,但受限于模型上下文长度(如GPT-4o支持128k tokens),无法存储海量历史数据。

长期记忆依赖向量数据库实现,通过将文本、图像等信息转化为高维向量进行存储与检索。例如Databricks架构中,文档经嵌入模型处理后存入向量存储,Agent可通过相似性搜索快速提取相关知识。LangGraph的MemorySaver组件进一步实现记忆的版本化管理,每个状态变更生成独立快照,支持“时间旅行”调试与断点恢复,确保复杂任务执行的可追溯性。

短期记忆与长期记忆的协同机制

| 维度 | 短期上下文窗口 | 长期向量存储 |

|---|---|---|

| 存储内容 | 对话历史、临时任务状态 | 知识库、历史经验、推理路径 |

| 技术实现 | LLM上下文窗口 | 向量数据库(如Pinecone) |

| 访问延迟 | 微秒级(内存访问) | 毫秒级(检索计算) |

| 容量限制 | 受模型上下文长度限制 | 理论无上限(可扩展存储) |

| 典型应用 | 实时对话理解、短期决策 | 知识问答、经验复用、持续学习 |

通过这种分层记忆架构,AI Agent既能高效处理当前任务,又能积累长期经验,实现持续进化。

核心模块协同要点

- 感知-认知联动:环境感知的目标导向筛选需与认知模块的任务优先级动态对齐,避免无关信息占用认知资源。

- 行动-学习闭环:行动系统的执行结果需作为学习机制的输入,例如工具调用失败时触发强化学习的惩罚信号,推动策略优化。

- 记忆-认知交互:长期记忆检索结果需与当前上下文融合,形成完整推理依据,例如历史对话中用户偏好“优先推荐低成本方案”的信息,可辅助认知模块在本次旅行规划中调整决策倾向。

五大模块通过数据流与控制流紧密耦合:环境感知模块将筛选后的多模态信息传入认知中枢,认知模块结合记忆系统的经验知识拆解任务、制定策略,行动系统按决策调用工具执行操作,并将结果反馈至学习机制,后者通过奖惩信号优化模型参数与决策逻辑,最终将新经验存入记忆系统。这种闭环迭代,使AI Agent具备了持续适应环境、提升能力的核心基础。

三、架构设计与技术框架:从单一智能体到协同系统

AI Agent的架构设计是实现智能行为的核心蓝图,其演进路径呈现从“单一功能闭环”到“多智能体协同”的清晰脉络。不同架构因组件交互逻辑的差异,适用于从简单自动化到复杂决策的各类场景,而技术框架则为架构落地提供了标准化工具支撑。

1、主流架构类型:适配不同场景需求

根据任务复杂度与决策深度,AI Agent的单一架构可分为五大类,各类架构的设计逻辑与适用场景存在显著差异:

- 反应式架构:通过“感知-动作”直接映射实现快速响应,无复杂规划环节。例如工业场景中的温度监控Agent,当传感器检测到温度超过阈值时,立即触发散热设备启动指令,无需额外决策计算,适用于实时性要求高、逻辑简单的任务。

- 审慎式架构:引入环境建模与多步规划能力,通过“感知→建模→规划→执行”的流程处理复杂目标。例如城市交通调度Agent,会先构建实时路况模型,再规划最优信号配时方案,最后下发控制指令,适合需要深度决策的场景。

- 混合式架构:融合反应式与审慎式优势,紧急情况触发快速响应,复杂任务启动规划流程。例如自动驾驶Agent,遇到突发障碍物时直接执行刹车动作(反应式),而正常行驶时则规划最优路线(审慎式),平衡了实时性与决策深度。

- 神经符号式架构:结合神经网络的感知能力与符号系统的推理能力,在知识密集型任务中表现突出。例如法律咨询Agent,通过神经网络理解用户案件描述(感知),再利用符号系统匹配法律条文、推导诉讼策略(推理),兼顾了语义理解与逻辑严谨性。

- 认知式架构:模拟人类认知过程,整合记忆、学习、反思等模块,实现高阶智能。例如科研辅助Agent,能记忆历史实验数据、学习新研究方法、反思实验失败原因并调整方案,适用于需要长期迭代、复杂创新的任务。

随着应用场景复杂度提升,单一Agent逐渐向多Agent系统(MAS) 演进,其协作模式可归纳为三大设计范式:

- 路由分配型:由“协调Agent”识别任务类型,分配给专业子Agent处理。例如企业客服系统中,协调Agent先判断用户问题属于“技术故障”“账单咨询”还是“产品推荐”,再将请求路由至对应领域的子Agent,提升响应精准度。

- 规划执行型:由“规划Agent”拆解复杂任务为子任务序列,各子Agent并行执行并反馈结果。例如大型会议筹备Agent,先将任务拆解为“嘉宾邀请”“场地预订”“议程设计”“物料准备”,再由四个子Agent分别处理,最后汇总调整,缩短任务周期。

- 反思优化型:引入“批判Agent”评估执行结果,通过历史行为回顾持续优化策略。例如投资分析Agent,由执行Agent生成投资报告后,批判Agent从“数据完整性”“逻辑合理性”“风险覆盖度”等维度评估报告质量,反馈给执行Agent调整分析模型,提升决策可靠性。

2、技术框架核心解析:以LangGraph为例

作为LangChain生态的核心工作流编排框架,LangGraph以图结构为核心,通过“节点(Node)、边(Edge)、状态(State)”三元组件建模复杂工作流,在“流程可控性”与“场景灵活性”间取得平衡,是当前构建AI Agent的主流工具之一。其核心特性与落地逻辑如下:

(1)核心组件与交互逻辑

- 节点(Node):对应具体功能单元,可分为“LLM推理节点”(如任务拆解、逻辑判断)、“工具调用节点”(如API请求、数据库查询)、“数据处理节点”(如格式转换、结果过滤)。例如在“客户投诉处理”流程中,可设置“投诉意图识别节点”“订单信息查询节点”“解决方案生成节点”“反馈结果记录节点”。

- 边(Edge):定义节点间的流转规则,支持条件分支与循环逻辑。例如“投诉意图识别节点”输出“物流问题”时,边指向“物流信息查询节点”;输出“产品质量问题”时,边指向“产品质检记录查询节点”;若识别结果模糊,则通过循环边返回“意图澄清节点”,直至获取明确信息。

- 状态(State):封装工作流中的关键数据,实现节点间信息共享。例如“客户投诉处理”的状态可定义为:

每个节点执行后更新状态,例如“订单信息查询节点”获取订单详情后,更新class ComplaintState(TypedDict): user_id: str # 用户ID,关联订单信息 complaint_content: str # 投诉原文 intent: str # 识别后的投诉意图 order_detail: dict # 订单详情(从数据库获取) solution: str # 生成的解决方案 handle_status: str # 处理状态(待处理/处理中/已完成)order_detail字段,供后续节点使用。

(2)关键能力:循环与状态回溯

LangGraph的核心优势在于支持循环执行与状态回溯,解决了传统线性工作流无法应对动态场景的问题:

- 循环执行:通过“边的循环指向”实现任务迭代。例如“数据分析Agent”在生成报告后,若“质量评估节点”判断“数据维度不足”,可通过循环边返回“数据补充查询节点”,重新调用数据接口获取信息,直至报告满足质量要求。

- 状态回溯:通过

checkpoint机制存储每个节点执行后的状态快照,支持从任意断点恢复流程。例如“会议纪要生成Agent”在执行过程中遭遇系统崩溃,重启后可通过加载最近的checkpoint,从“关键信息提取节点”继续执行,无需重新处理全部流程,提升系统韧性。

(3)多模态与工具集成

LangGraph支持多模态数据处理与外部工具无缝集成,扩展了Agent的交互边界:

- 多模态集成:通过接入视觉模型(如CLIP)、音频模型(如Whisper),实现“文本+图像+音频”的跨模态处理。例如“产品售后Agent”可接收用户上传的故障产品图片(视觉)、语音描述(音频)与文字说明(文本),综合判断故障类型,生成维修方案。

- 工具管理:通过“工具执行器(ToolExecutor)”统一管理外部工具,支持动态调用与结果解析。例如“市场调研Agent”可调用“Tavily搜索工具”获取行业报告、“Pandas数据分析工具”处理用户画像数据、“Matplotlib图表工具”生成可视化结果,全程无需人工干预工具调用逻辑。

3、技术框架对比与选型参考

不同技术框架因设计理念差异,在“适用场景”“开发效率”“性能表现”上存在显著区别,企业需根据业务需求选择适配框架。以下为当前主流框架的核心差异对比:

| 框架 | 核心设计理念 | 优势场景 | 开发效率 | 性能特点 |

|---|---|---|---|---|

| LangGraph | 图结构工作流,强调流程可控 | 企业级复杂流程(如财务审核、客服闭环) | 高(模块化组件) | 支持状态回溯,容错性强 |

| AutoGen | 多Agent对话协作,强调灵活性 | 创意生成(如文案创作、方案 brainstorm) | 高(无需手动编排流程) | 动态对话驱动,适应模糊需求 |

| CrewAI | 角色化Agent分工,强调协同 | 专业领域任务(如法律咨询、医疗诊断) | 中(需定义角色职责) | 专业度高,结果可靠性强 |

| Microsoft AutoGen Agent | 轻量化集成,强调易用性 | 快速原型开发(如简单数据查询、报告生成) | 极高(低代码配置) | 轻量高效,适合小规模任务 |

选型核心原则

- 任务复杂度优先:简单单步任务(如天气查询、文本摘要)可选择轻量化框架(如Microsoft AutoGen Agent);复杂多步骤任务(如供应链优化、大型活动筹备)需选择支持流程编排的框架(如LangGraph、CrewAI)。

- 团队技术储备适配:无代码/低代码团队优先选择AutoGen、Microsoft AutoGen Agent;具备开发能力的团队可基于LangGraph自定义流程,满足个性化需求。

- 扩展性要求:需频繁接入新工具、新模型的场景,优先选择模块化框架(如LangGraph),其“即插即用”的组件设计可降低后续迭代成本。

例如,电商企业构建“智能选品Agent”时,若需求是“快速生成季度选品建议”,可选择AutoGen,通过多Agent对话生成初步方案;若需求是“从市场调研、竞品分析、库存匹配到选品上架的全流程自动化”,则需选择LangGraph,通过节点编排实现端到端闭环。

四、关键技术与协议标准:支撑Agent高效协同的底层基石

AI Agent的高效运行依赖底层技术与协议的支撑——工具调用技术确保Agent能“精准操作”外部系统,标准化协议解决“跨平台兼容”问题,多模态融合技术则拓展Agent的“环境感知边界”。三者共同构成了AI Agent与外部世界交互、与其他系统协同的技术基础。

1、工具调用:结构化交互与闭环执行机制

工具调用是AI Agent连接“数字世界”与“物理世界”的核心环节,需实现“从函数识别到结果反馈”的全流程自动化,同时保障“调用精准性”与“错误可控性”。其技术链路可拆解为四个关键步骤:

(1)函数识别:结构化定义交互接口

为避免Agent调用工具时出现“参数缺失”“格式错误”,需通过注解(Annotation) 标准化函数定义。例如采用@generable注解声明工具函数的输入参数、输出格式与功能描述,使Agent能清晰理解工具的作用与调用规则。示例如下:

from agent_tools import generable, guide

@generable(description="查询用户订单详情,需传入用户ID与订单号")

def get_order_detail(

@guide(desc="用户唯一标识,格式为10位数字", required=True) user_id: str,

@guide(desc="订单编号,格式为OD+8位数字", required=True) order_no: str

) -> dict:

# 工具函数逻辑:查询数据库并返回订单详情

pass

通过@guide注解明确参数约束(如格式、是否必填),Agent在调用前会自动校验参数合法性,降低无效调用概率。

(2)参数生成:基于上下文的精准填充

Agent需结合当前任务目标与上下文信息,生成符合工具要求的参数。例如在“用户投诉物流延迟”场景中,Agent先从对话历史中提取user_id(如“13800138000”),再通过“订单信息检索节点”获取order_no(如“OD20250901”),自动填充至get_order_detail函数的参数中,无需人工输入。

为提升参数准确性,部分框架引入“参数校验节点”,例如当Agent生成的order_no格式不符合“OD+8位数字”时,校验节点会触发“参数修正逻辑”,要求Agent重新提取或询问用户,确保参数合规。

(3)执行调度:本地与远程调用适配

工具执行分为“本地调用”与“远程调用”两种模式,Agent需根据工具类型与场景需求动态选择:

- 本地调用:适用于轻量工具(如文本处理、简单计算),直接在Agent运行环境中执行函数,延迟低(毫秒级)。例如“文本摘要工具”“日期格式转换工具”。

- 远程调用:适用于需要外部资源的工具(如数据库查询、第三方API),通过HTTP/JSON-RPC协议调用远程服务。例如调用“支付宝支付API”“顺丰物流查询API”,需处理网络延迟、身份认证等问题。

为保障调用可靠性,调度模块引入“超时重试机制”——当远程工具调用超时(如5秒未响应),自动重试2次;若仍失败,则切换至备用工具(如物流查询失败时,从“顺丰API”切换至“菜鸟API”)。

(4)结果反馈:错误处理与日志记录

工具执行结果需通过结构化格式返回给Agent,包含“成功数据”与“错误信息”两类:

- 成功场景:返回标准化结果,例如

get_order_detail函数返回{"order_status": "配送中", "logistics_info": "..."},Agent可直接用于后续决策。 - 失败场景:返回自定义

AgentError类型,包含“错误码”“错误描述”“调试信息”,例如AgentError(code=403, msg="权限不足", debug="用户无订单查询权限,需申请管理员授权")。Agent可基于错误信息自主调整策略,如申请临时权限、提示用户补充资质。

同时,框架会自动记录工具调用日志,包含“调用时间、参数、结果、耗时”等信息,便于问题排查与性能优化。例如通过分析日志发现“物流API平均调用耗时2秒”,可引入缓存机制,减少重复查询,提升效率。

2、MCP协议:标准化集成的“通用接口”

在AI Agent的规模化应用中,“多模型、多工具、多系统”的集成需求日益突出——若每个AI模型与工具都开发定制化接口,会导致“M×N”的集成复杂度(M个模型×N个工具需开发M×N个接口)。模型上下文协议(MCP,Model Context Protocol) 通过引入“中间抽象层”,解决了这一痛点,成为连接AI模型与外部工具的“通用接口”。

(1)核心设计理念:类比USB-C的标准化思维

MCP的设计思路类比USB-C接口——无论设备类型(如手机、电脑、耳机),只需通过USB-C接口即可实现充电或数据传输;同理,无论AI模型(如GPT-4o、Llama 3)或工具(如数据库、API),只需适配MCP协议,即可实现无缝集成。其核心价值在于:

- 模型无关性:AI应用无需修改代码,即可切换不同模型(如从GPT-4o切换为开源模型Qwen-72B)。

- 工具复用性:工具只需开发一次MCP接口,即可被所有支持MCP的AI应用调用。

- 快速扩展:新增模型或工具时,无需重构现有系统,只需添加对应的MCP适配器。

(2)三层架构:Host-Client-Server

MCP采用“宿主(Host)-客户端(Client)-服务端(Server)”三层架构,明确各角色职责与交互逻辑:

- 宿主(Host):面向用户的AI应用,如“智能办公助手”“工业质检系统”,负责接收用户需求、展示结果,不直接与工具交互。

- 客户端(Client):MCP协议的适配层,嵌入Host中,负责将Host的需求转化为MCP标准请求,发送给Server;同时将Server的响应转化为Host可理解的格式。客户端支持“本地Stdio通信”(适用于同一环境的工具)与“远程SSE/WebSocket通信”(适用于跨服务器的工具)。

- 服务端(Server):工具的协议适配层,负责将工具的功能封装为MCP标准接口,提供“工具调用”“资源访问”“提示模板”三大核心能力。例如“数据库工具Server”可提供“查询数据”“插入数据”“删除数据”等接口,“文档处理Server”可提供“PDF解析”“Word生成”等接口。

(3)协议核心与安全机制

- 通信协议:基于JSON-RPC 2.0协议,支持“请求-响应”模式(如调用工具获取结果)与“事件推送”模式(如工具执行进度实时通知),兼容HTTP/2与WebSocket,满足不同延迟需求。

- 数据格式:采用JSON结构化格式,明确请求包含“函数名、参数、上下文ID”,响应包含“结果、状态码、日志”,确保数据交互的一致性。

- 安全机制:通过三层防护保障数据安全:① 身份认证(OAuth 2.0/JWT令牌),防止未授权调用;② 传输加密(TLS 1.3),保护数据在传输过程中不被窃取;③ 权限控制(基于角色的访问控制RBAC),例如“客服Agent”仅能调用“订单查询工具”,无法调用“财务支付工具”。

(4)与传统协议的差异对比

| 协议 | 适用场景 | 集成复杂度 | 模型/工具兼容性 | 典型应用场景 |

|---|---|---|---|---|

| MCP | AI模型与外部工具集成 | 低(一次适配) | 高(支持多模型/工具) | 企业级AI Agent系统 |

| HTTP | Web服务、简单API调用 | 中(需定制参数) | 低(仅支持Web工具) | 简单数据查询(如天气API) |

| gRPC | 高性能微服务通信 | 高(需定义Proto文件) | 中(需工具支持gRPC) | 分布式系统内部调用(如电商库存查询) |

3、多模态融合:打破数据类型壁垒的核心技术

真实世界中,AI Agent面临的信息往往是“文本+图像+音频+传感器数据”的多模态形式——例如工业质检需同时分析“设备运行声音(音频)、零件外观(图像)、温度数据(传感器)”,金融投研需整合“财报PDF(视觉)、新闻文本(文本)、市场波动曲线(数值)”。多模态融合技术通过“时空对齐”“特征统一”,将异构数据转化为Agent可理解的统一表示,是提升Agent环境感知能力的关键。

(1)核心挑战:时空错位与特征鸿沟

多模态融合的两大核心难题:

- 时空错位:不同模态数据的采集时间、空间位置存在差异。例如自动驾驶中,摄像头(图像)、激光雷达(点云)、毫米波雷达(距离数据)的采样频率不同(图像10帧/秒,雷达20帧/秒),若直接融合会导致“数据不同步”,影响决策准确性。

- 特征鸿沟:不同模态数据的表示形式差异巨大——文本是离散的语义符号,图像是连续的像素矩阵,音频是时序的频谱信号,直接对比或拼接会导致“语义不匹配”,无法有效提取共同信息。

(2)关键技术:从时空对齐到特征统一

针对上述挑战,行业形成了成熟的技术路径,可分为“预处理层对齐”与“特征层融合”两个阶段:

① 预处理层:时空对齐技术

通过硬件同步与算法校准,解决多模态数据的时空错位问题:

- 硬件级同步:采用统一时钟源(如GPS授时、高精度晶振),确保不同传感器的采集时间戳误差控制在微秒级。例如华为云TimeSync框架通过“硬件时间戳+网络延迟补偿”,将多模态数据的时间同步精度提升至0.01ms,满足工业质检、自动驾驶等高精度场景需求。

- 算法级校准:针对空间错位(如摄像头与激光雷达的安装位置偏差),通过“标定算法”建立不同模态数据的空间映射关系。例如将激光雷达的3D点云数据,通过标定矩阵投影到摄像头的2D图像坐标系,实现“点云-像素”的空间对齐,便于后续联合分析。

② 特征层:统一表示技术

将不同模态的特征映射到同一向量空间,消除特征鸿沟,主流方法分为三类:

- 早期融合(Early Fusion):在数据输入阶段拼接多模态特征。例如将文本的词嵌入向量(768维)与图像的CNN特征向量(1024维)直接拼接为1792维向量,输入后续模型。优点是操作简单,缺点是易受模态差异影响,融合效果有限,适用于简单场景(如商品图文匹配)。

- 中期融合(Mid Fusion):通过跨模态注意力机制交互特征。例如采用“跨模态Transformer”架构,文本特征与图像特征通过注意力层互相“关注”关键信息——分析产品故障时,文本中的“裂缝”关键词会引导模型关注图像中对应区域的像素,图像中的“红色预警标记”会强化文本中“紧急故障”的语义理解。这种方法融合精度高,是当前主流技术,适用于复杂场景(如医疗影像+病历分析)。

- 晚期融合(Late Fusion):在决策层融合多模态结果。例如文本模型判断“设备故障概率60%”,图像模型判断“设备故障概率80%”,通过加权投票(如文本权重0.4,图像权重0.6)得到最终结果“72%故障概率”。优点是各模态独立处理,鲁棒性强,缺点是无法利用模态间的细粒度关联,适用于模态数据质量差异大的场景(如某一模态数据噪声严重)。

(3)产业实践:从工业到医疗的落地案例

- 工业质检:西门子Q-Net系统融合“红外热成像(温度分布)、声学信号(设备振动)、视觉图像(外观缺陷)”,通过中期融合技术定位电机故障——红外数据识别“局部过热区域”,声学数据捕捉“异常振动频率”,视觉数据确认“零件磨损痕迹”,三者协同将故障检测准确率从单一模态的75%提升至92%。

- 医疗诊断:腾讯觅影系统融合“CT影像(图像)、电子病历(文本)、基因数据(数值)”,为肺癌诊断提供综合依据——影像模型识别“肺部结节”,病历模型提取“吸烟史、家族病史”,基因模型分析“突变位点”,联合输出“恶性概率”与“治疗建议”,辅助医生减少误诊率。

五、评估指标与基准测试:量化AI Agent能力的标尺

AI Agent的价值需通过“可量化、可复现”的评估体系验证——既需衡量“任务完成度”等基础能力,也需评估“多模态协作”“容错性”等高阶特性。当前行业已形成“通用基准+垂直场景测试”的评估矩阵,为技术迭代与产业落地提供客观依据。

1、核心评估指标:从基础能力到高阶特性

根据AI Agent的工作流程,评估指标可分为“感知层、决策层、执行层、系统层”四大维度,覆盖全链路能力:

(1)感知层指标:衡量环境理解准确性

- 多模态信息提取准确率:评估Agent从文本、图像、音频等数据中提取关键信息的能力。例如在“合同审核”任务中,文本提取“付款金额、履约期限”的准确率,图像提取“盖章位置、签名清晰度”的准确率,需分别达到95%、90%以上才算合格。

- 环境动态适应率:评估Agent应对环境变化的能力。例如工业质检Agent在“光照强度变化±30%”“设备振动幅度增加20%”的情况下,检测准确率的下降幅度需控制在10%以内,反映感知模块的鲁棒性。

(2)决策层指标:衡量任务规划合理性

- 任务拆解正确率:评估Agent将复杂任务分解为子任务的能力。例如“筹备新品发布会”任务,需拆解为“竞品分析、嘉宾邀请、场地预订、物料设计”等子任务,拆解结果与人类专家方案的匹配度需达到85%以上,避免遗漏关键步骤。

- 策略调整效率:评估Agent在执行偏差时的决策修正速度。例如旅行规划Agent发现“首选航班售罄”后,生成替代方案(高铁/中转航班)的时间需控制在10秒以内,且方案满足“预算偏差≤10%”“行程延误≤2小时”等约束条件。

(3)执行层指标:衡量工具调用与结果达成度

- 工具选择准确率(TSQ):评估Agent选择适配工具的能力。例如“计算季度营收增长率”任务,需调用“Excel数据处理工具”而非“文本摘要工具”,TSQ需达到90%以上,避免无效工具调用。

- 任务成功率:评估Agent最终达成目标的能力,是核心指标。例如“财务报销审核”任务,需同时满足“合规单据通过率100%”“违规单据拦截率98%”“审核周期≤10分钟”,三项均达标才算任务成功,整体成功率需高于90%。

- 错误恢复率:评估Agent应对执行错误的能力。例如工具调用返回“API权限不足”时,Agent通过“申请临时权限”“切换备用API”等方式恢复执行的概率,需达到80%以上,减少人工介入。

(4)系统层指标:衡量整体性能与实用性

- 任务处理延迟:评估Agent的响应速度,分“实时场景”(如客服对话,延迟≤1秒)与“非实时场景”(如财报分析,延迟≤30分钟),需根据场景需求设定阈值。

- 资源消耗成本:评估Agent运行的经济性,包括“算力消耗(GPU/CPU占用率)”“工具调用费用(API调用次数×单价)”。例如电商客服Agent,单用户对话的算力成本需控制在0.01元以内,才具备规模化推广价值。

- 可扩展性:评估Agent支持多任务、多用户的能力。例如同时处理“1000个报销审核任务”时,系统吞吐量需线性增长,延迟增幅不超过50%,避免出现“拥堵崩溃”。

2、标准化基准测试:从通用到垂直的测试矩阵

当前主流基准测试通过“模拟真实场景、构建可复现任务集”,为不同AI Agent提供公平对比的平台,可分为“通用基准”与“垂直场景基准”两类:

(1)通用基准:评估跨场景基础能力

- GAIA基准(General AI Assistants Benchmark):由MIT等机构开发,是首个聚焦“真实世界复杂任务”的基准,包含466道题目,覆盖“文档理解(PDF/Excel解析)、Web搜索(获取实时信息)、多工具协作(调用计算器/翻译工具)”等维度。题目设计遵循“人类易懂但AI难”的原则——例如“分析2024年某公司财报,计算毛利率并与竞品对比”,需多步骤规划、多工具调用,且答案依赖实时数据(不可通过记忆作弊)。测试结果显示,当前顶尖模型GPT-4o的平均得分仅30%,而人类专家得分达92%,凸显AI Agent与人类智能的差距。

- AgentBench:由清华大学、微软等机构联合开发,包含8大动态环境(操作系统交互、知识图谱查询、卡牌游戏策略、网络购物模拟等),评估Agent在“动态交互场景”中的决策能力。例如“操作系统交互”任务,要求Agent通过命令行完成“创建文件夹、下载文件、安装软件”等操作,需应对“权限不足”“文件缺失”等突发情况,测试结果通过“任务完成率、操作步数、错误次数”综合评分。

- SuperCLUE-Agent:中文场景下的主流基准,针对中文语言习惯与文化场景设计任务,如“解读中文合同条款”“规划国内旅行路线”“处理中文客服对话”,弥补了英文基准在中文场景的适配不足,为国内AI Agent提供测试依据。

(2)垂直场景基准:评估专业领域能力

- 医疗领域:MedQA-Agent:包含“病历分析、影像诊断、治疗方案推荐”等任务,例如“根据患者CT影像+血常规报告,判断是否为肺炎并推荐用药方案”,需结合医学知识与多模态数据,评估Agent的专业准确性,测试结果需通过专业医生审核。

- 金融领域:FinBench-Agent:聚焦“投研分析、风险控制、合规审核”,例如“分析某上市公司2024年财报,识别财务风险点(如应收账款过高、现金流为负)并给出风险评级”,需调用“财报解析工具、行业数据库、风险模型”,评估Agent的金融专业能力。

- 工业领域:Industry-Agent-Bench:模拟“设备质检、故障诊断、生产调度”等场景,例如“根据电机振动数据(音频)、温度曲线(传感器)、外观图像(视觉),定位故障部件并推荐维修方案”,需多模态融合与工业知识结合,测试结果需满足工业级精度要求(如故障定位准确率≥95%)。

3、评估实践:从指标到价值的转化

评估体系的核心价值不仅是“打分排名”,更在于“指导技术优化”与“验证产业价值”,典型实践流程如下:

(1)技术优化:以评估指标为导向的迭代

某企业开发“智能报销Agent”时,初期测试发现“错误恢复率仅60%”(低于目标80%),通过分析日志发现,主要原因是“工具调用错误(如OCR识别发票号失败)时,Agent仅尝试1次重新调用,未切换备用工具”。基于这一结论,团队优化“错误处理逻辑”:① 错误发生时,先分析错误类型(格式错误/权限不足/网络问题);② 格式错误(如发票模糊),切换高精度OCR工具;③ 权限不足,自动申请临时权限;④ 网络问题,缓存任务待网络恢复后重试。优化后,错误恢复率提升至85%,任务成功率从88%提升至94%。

(2)产业验证:以基准测试为依据的落地

某汽车厂商引入“工业质检Agent”前,先通过“Industry-Agent-Bench”测试其性能:在“车身焊点检测”任务中,Agent的“多模态融合准确率”达96%(高于行业平均90%),“错误恢复率”达82%(满足要求),“检测延迟”≤2秒(实时性达标)。基于测试结果,厂商决定在3条生产线试点应用,试点后数据显示,焊点检测的人工复检率从20%降至5%,单条生产线的质检效率提升30%,验证了Agent的产业价值。

六、应用场景与实践案例

AI Agent 技术已在多领域实现规模化落地,其应用场景呈现出显著的技术成熟度梯度。

从流程标准化的智能客服到复杂决策的工业质检,再到前沿探索的多模态交互,不同场景下的 Agent 系统通过模块化设计与动态协作,展现出超越传统方案的效率与适应性。

以下按技术成熟度递进展开典型实践案例,剖析其角色定位、技术架构与核心优势。

1、标准化流程自动化:智能客服与工单处理

技术成熟度:★★★★★(大规模商用落地)

Agent 角色定位:全流程服务闭环的自动化执行者,具备意图识别、任务拆解与中断恢复能力。

在航空客服领域,某系统基于 LangGraph 架构构建了“意图识别→航班查询→舱位选择→附加服务→支付确认”的端到端流程。其核心技术模块包括:

- 状态管理模块:定义包含用户意图、查询历史、操作状态的

ServiceState,支持对话中断后的上下文恢复; - 条件逻辑节点:通过路由函数动态判断用户需求(如“改签”或“退票”),调用对应工具链;

- 工具集成节点:对接航司数据库实时获取航班动态,调用支付接口完成交易。

关键指标对比:传统人工客服平均问题解决时间为 8 分钟,且对话中断后需重新复述上下文;AI Agent 系统将平均处理时间缩短至 2.5 分钟,中断恢复率提升至 98%,支持跨渠道(APP/网页/语音)无缝衔接。

技术迁移思路:该架构可复用于电商退款审批、电信套餐办理等流程标准化场景,核心在于通过 StateGraph 定义清晰的状态流转规则,并通过 checkpoint 机制实现断点续传。

2、工业质量检测:多模态缺陷识别与决策

技术成熟度:★★★★☆(制造业规模化应用)

Agent 角色定位:高精度缺陷检测与根因分析专家,整合视觉、红外等多模态数据实现智能判级。

在半导体晶圆检测场景,台积电采用 Q-Net 多智能体系统,构建了“信号采集→特征提取→缺陷分类→误判校准”的检测闭环:

- 信号分析 Agent:实时处理电子扫描显微镜(SEM)图像与激光反射数据,提取缺陷边缘特征;

- 知识库检索 Agent:比对历史缺陷库(包含 10 万+标注样本),输出初步分类结果;

- 校准 Agent:通过强化学习优化判级阈值,降低光照、噪声等干扰因素影响。

对比传统基于规则的机器视觉方案,该系统将误判率从 5.7% 降至 1.2%,同时支持每月新增 200+ 新型缺陷的自适应学习,解决了传统模型需人工更新规则的痛点。

3、金融投研自动化:全流程分析与报告生成

技术成熟度:★★★★☆(金融机构深度应用)

Agent 角色定位:集数据采集、分析建模与报告生成于一体的投研助理,替代 70% 重复性工作。

Bridgewater Associates 构建的智能投研助手整合三大协同 Agent:

1)数据采集 Agent:通过 Tavily 搜索工具抓取宏观经济数据(如 GDP、CPI)、行业财报与新闻舆情,结构化存储至时序数据库;

****2)**分析 Agent:运行预设模型(如 ARIMA 预测、因子分析),自动计算 PE/PB 分位数、行业景气度等 30+ 核心指标;

**

3)报告生成 Agent:基于分析结果调用 Office 插件,生成包含图表、结论与风险提示的 PDF 报告,支持自定义模板。

效率提升:传统分析师团队完成一份行业研究报告需 3 个工作日,Agent 系统可在 4 小时内输出初稿,且数据更新频率从日级提升至分钟级,整体研究效率提升 300%。

技术迁移要点:核心在于通过 CrewAI 等框架实现 Agent 任务编排,例如将“数据抓取→指标计算→报告生成”拆解为独立节点,通过消息队列传递中间结果,确保流程可监控、可回溯。

4、复杂决策场景:动态规则与非结构化数据处理

技术成熟度:★★★☆☆(企业级试点应用)

Agent 角色定位:动态规则引擎与非结构化数据解析专家,解决传统系统“规则爆炸”难题。

在供应商安全审查场景,某企业基于 LangGraph 构建的多 Agent 系统可处理 500+ 条动态变化的合规条款(如 GDPR、ISO 27001):

- 条款解析 Agent:将自然语言条款转化为结构化规则(如“数据存储期限 ≤ 180 天”);

- 交叉验证 Agent:比对供应商提交的文档(PDF/图片)与规则库,标记冲突项(如“存储期限标注为 2 年”);

- 人工审批节点:高风险冲突项自动触发人工复核,低风险项直接生成审查报告。

对比传统基于 Excel 与邮件的审查流程,该系统将审查周期从 14 天缩短至 3 天,规则更新响应时间从 2 周降至 4 小时,误判率降低 62%。类似架构已应用于家财险理赔(处理报案对话、照片识别与纸质单据解析)、6G 终端驾驶辅助(动态调整视觉/语音通道权重)等场景。

5、前沿探索:多模态交互与具身智能

技术成熟度:★★☆☆☆(实验室与试点阶段)

Agent 角色定位:跨模态感知与物理世界交互的“大脑”,推动从软件 Agent 向具身智能演进。

1)多模态驾驶辅助

在 6G 终端场景,Agent 系统通过动态通道权重分配优化交互体验:

- 驾驶模式下,优先增强视觉(摄像头)与语音通道权重,实时识别路况指令(如“前方有行人”);

- 冥想训练模式下,提升脑机接口(BCI)与生物信号(心率、呼吸)关注度,调整引导语音节奏。

2)具身智能机器人

特斯拉 Optimus 机器人的 Agent 大脑包含:

- 环境感知模块:融合视觉、触觉与激光雷达数据,构建三维空间地图;

- 任务规划模块:将“搬运货物”拆解为“路径规划→机械臂抓取→避障行走”子任务;

- 运动控制模块:通过强化学习优化关节角度与力度,实现高精度操作。

当前系统已在特斯拉工厂完成仓储物流试点,单件货物搬运耗时从人工 3 分钟降至 1.5 分钟,障碍物避让成功率达 99.2%。

6、技术迁移与落地建议

不同场景的 Agent 系统虽功能各异,但核心架构存在共性:状态管理(如 LangGraph 的 State)、模块化节点(LLM 调用/工具调用/条件逻辑)、协作机制(消息队列/共享内存)。从业者可按以下路径迁移技术:

1)流程拆解:将目标任务分解为可独立执行的子步骤(如“旅行计划”拆解为“目的地解析→景点推荐→路线规划”);**

**

2)节点选型:根据子步骤类型选择节点(如 NLP 任务用 LLM 节点,数据查询用工具调用节点);**

**

3)状态设计:定义包含关键中间结果的状态结构(如邮件处理的 EmailState 包含分类结果、处理决策);**

**

4)迭代优化:通过人工反馈(RLHF)或 A/B 测试调整节点参数(如 LLM 温度系数、工具调用频率)。

通过上述方法,企业可快速将成熟场景的 Agent 架构迁移至新领域,降低研发成本并加速落地。

七、挑战与未来趋势

当前 AI Agent 在实际部署中面临多重技术瓶颈,需从执行层、系统层到应用层进行系统性突破。

在机器人执行层面,核心挑战集中于物理世界交互的三大难题:指令接地(将模糊自然语言指令精准映射到物理操作)、可泛化执行(跨新对象、场景及机器人形态的可靠任务完成)、高效适应(有限数据条件下实现目标调整)

。

例如,在 GAIA L3 复杂任务中,成本可控条件下的任务通过率仍低于 60%,反映出多步骤规划、多源信息整合与资源调度的协同短板。

环境鲁棒性与模型集成构成另一重挑战。真实世界中,FM-powered robotics 需应对动态环境变化(如光照、障碍物干扰)、多模态输入歧义(视觉-语言信号冲突)及技能迁移效率低下问题,不同基础模型(FM)的集成策略还需在泛化性与数据效率间寻找最优平衡。

而在系统评估与优化环节,多智能体系统的调试周期呈现“框架搭建 2 周,评估优化 2 个月”的不均衡分布,需从数据集样本代表性、评估器打分客观性、多维度指标(任务成功率、协作延迟等)进行全链路优化。

企业级部署则进一步要求解决可靠性、可扩展性与合规治理问题,需通过“数据准备-构建-部署-评估-治理”全生命周期管理实现系统可控。

针对上述挑战,技术突破路径正从多维度展开。

在机器人执行优化方面,需开发基于场景感知的动态指令解析算法,结合强化学习与迁移学习提升跨形态机器人的技能复用率;

针对多模态歧义问题,可通过联邦学习与注意力机制融合多源数据,增强环境扰动下的决策鲁棒性。

系统评估层面,亟需构建标准化测试基准,整合任务成功率、资源消耗、协作平滑度等指标,形成自动化评估流水线。

企业级部署则可依托 Databricks 等平台的向量搜索与 FM 管理能力,实现数据治理与模型迭代的闭环。

中长期来看,AI Agent 的演进将呈现技术深度融合与能力边界拓展的双重特征。

在技术融合维度,与物联网(IoT)的结合将实现设备控制与环境感知的泛在化,区块链技术可提升数据交互的安全性与隐私保护水平,5G 网络则为低延迟多智能体协同提供通信基础。

行业应用将从当前的辅助工具向核心决策系统升级:医疗领域辅助诊断与个性化治疗方案制定,金融领域实现动态风险评估与投资组合优化,交通领域通过多智能体协同提升路网效率。

更具颠覆性的趋势在于通用智能与群体协同的突破。

未来智能体将具备跨领域任务切换能力,通过元学习快速掌握新技能,并依托目标明确的智能体群体解决单智能体难以胜任的复杂任务(如分布式科研协作、城市级资源调度)。

这种从“专用工具”到“通用协作者”的进化,或将复刻早期 AI 助手从单一功能(如语音识别)到多模态交互的发展路径,最终形成人机共生的智能生态。

| 发展阶段 | 核心特征 | 典型应用场景 |

|---|---|---|

| 当前阶段(2025) | 单一场景任务执行、依赖人工调优 | 智能客服、简单工业质检 |

| 中期阶段(2030) | 跨领域泛化能力、多技术融合 | 医疗多模态诊断、智能交通调度 |

| 长期阶段(2035+) | 通用智能体群体、自主协同决策 | 分布式科研、城市级资源管理 |

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

为什么要学习大模型?

我国在A大模型领域面临人才短缺,数量与质量均落后于发达国家。2023年,人才缺口已超百万,凸显培养不足。随着AI技术飞速发展,预计到2025年,这一缺口将急剧扩大至400万,严重制约我国AI产业的创新步伐。加强人才培养,优化教育体系,国际合作并进是破解困局、推动AI发展的关键。

大模型入门到实战全套学习大礼包

1、大模型系统化学习路线

作为学习AI大模型技术的新手,方向至关重要。 正确的学习路线可以为你节省时间,少走弯路;方向不对,努力白费。这里我给大家准备了一份最科学最系统的学习成长路线图和学习规划,带你从零基础入门到精通!

2、大模型学习书籍&文档

学习AI大模型离不开书籍文档,我精选了一系列大模型技术的书籍和学习文档(电子版),它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础。

3、AI大模型最新行业报告

2025最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

4、大模型项目实战&配套源码

学以致用,在项目实战中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。

5、大模型大厂面试真题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我精心整理了一份大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

适用人群

第一阶段(10天):初阶应用

该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。

- 大模型 AI 能干什么?

- 大模型是怎样获得「智能」的?

- 用好 AI 的核心心法

- 大模型应用业务架构

- 大模型应用技术架构

- 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识

- 提示工程的意义和核心思想

- Prompt 典型构成

- 指令调优方法论

- 思维链和思维树

- Prompt 攻击和防范

- …

第二阶段(30天):高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。

- 为什么要做 RAG

- 搭建一个简单的 ChatPDF

- 检索的基础概念

- 什么是向量表示(Embeddings)

- 向量数据库与向量检索

- 基于向量检索的 RAG

- 搭建 RAG 系统的扩展知识

- 混合检索与 RAG-Fusion 简介

- 向量模型本地部署

- …

第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

- 为什么要做 RAG

- 什么是模型

- 什么是模型训练

- 求解器 & 损失函数简介

- 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它

- 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调

- Transformer结构简介

- 轻量化微调

- 实验数据集的构建

- …

第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

- 硬件选型

- 带你了解全球大模型

- 使用国产大模型服务

- 搭建 OpenAI 代理

- 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion

- 在本地计算机运行大模型

- 大模型的私有化部署

- 基于 vLLM 部署大模型

- 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型

- 部署一套开源 LLM 项目

- 内容安全

- 互联网信息服务算法备案

- …

学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献92条内容

已为社区贡献92条内容

所有评论(0)