六千字,解读云栖大会《AI原生应用架构白皮书》(附白皮书下载)大模型入门到精通,收藏这篇就足够了!

今天给大家分享的是一个白皮书,长达156页,20w字,阿里的云栖大会上发布的,由40位一线工程师联合撰写。

今天给大家分享的是一个白皮书,长达156页,20w字,阿里的云栖大会上发布的,由40位一线工程师联合撰写。

叫做《AI原生应用架构白皮书》。

我看了看。

里面有关AI的东西,是非常的全,我认为这是目前入门AI最好的一本书。

我们平时听说过的热词,在这里全都有详细的解释,甚至是来龙去脉,讲得都非常透彻和真实。

我很早就开始做智能化相关的东西,平时也积累了很多这方面的知识。

这里面说的东西,我基本上都了解过。

我知道他们说的对,所以我才特别开一篇文章来讲一下这个白皮书。

让大家能够系统性、全面地了解AI。

特别是大模型和智能体这方面。

大家看到这里,可以去公众号回复”大会“两字,就可以获得原版白皮书的文件下载链接了。

不过,建议你们继续读下去。

我接下来要说两个事:

一是,我会解读一下这份白皮书,主要讲讲这里面说了什么重要的东西。

二是,有关AI自媒体的文章质量的事,教大家怎么确定文章质量和识别AI文章。

我先说第一个事,大概讲解下白皮书的内容。

2025年,过年期间,DeepSeek爆红之后,AI就逐渐走进了大众的视野。

再加上Manus的出圈,AI真可谓是当前最热的话题。

以至于,各家公司都在做智能化相关的事。

甚至是政府、国企等各单位都在积极推进智能化。

所以,AI一定是一个趋势,我坚信至少3-5年内会一直保持相当高的热度。

但是,AI的发展是如此之快。

即使是我每天关注AI,也被弄的眼花缭乱。

有一段时间,我都感觉到了疲惫,甚至是恐慌。

AI的新鲜事物真就如雨后春笋一般,并且一天一个样。

东西太多了,没有几个人把这些东西串起来过。

我之前一直想搞这个,但是没时间。

但是,这个白皮书就是做了这样一件事,把所有大模型和Agent相关的东西都做了解释,非常厉害。

如果你也想早点入门AI,可以把这本书反复的看。

如果有不懂的,可以私聊我,或者加入我的群聊,给你解答。也希望你能关注我,给我支持。

01

《AI原生应用架构白皮书》总结

1. 参编人员

白皮书有40多位一线工程师共同撰写,都来自阿里巴巴。

下面是参编人员列表(这是他们在阿里的花名)(这里面有几位大佬我接触过,在维护一些框架,如spring-ai-alibaba):彦林、亦盏、穆飞、麻芃、望宸、杨涛、小取、昔比、陆龟、席翁、翼严、濯光、十眠、如漫、青塘、佳皓、文昀、严研、叶仔、梧同、聪言、如葑、计缘、澄潭、洵沐、不铭、不瞋、世如(这里本来是个截图的,后来发现没放上,有字数修改限制,先列举上这几位大佬)

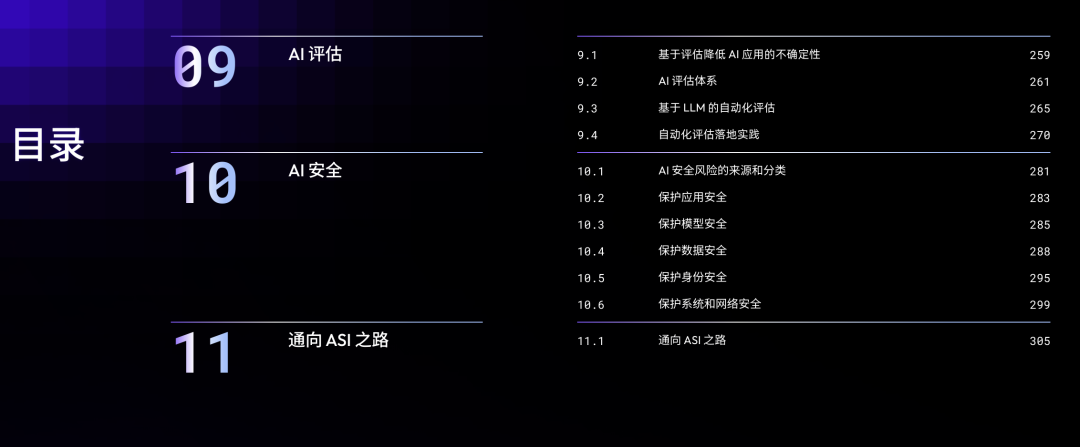

2. 章节划分

白皮书一共分了11章,分别是:

第1章:AI原生应用及其架构

第2章:AI原生应用的关键要素

第3章:AI应用开发框架

第4章:上下文工程

第5章:AI工具

第6章:AI网关

第7章:AI应用运行时

第8章:AI观测

第9章:AI评估

第10章:AI安全

第11章:通向ASI之路

可以看到,白皮书里面主要讲的就是:如何用AI给我们的传统应用赋能,以及如何落地的方案。

从智能应用的开发、测试、上线和运维的完整应用生命周期。

我读完之后,能够发现,他们是在围绕着企业级的智能场景落地做了一个全面的讲解。

我只能说,AI的东西,还是在前期发展阶段,很多东西还是不确定,不成熟。

虽然目前的做法是正确的,但是依旧处于动态变化当中。

我估么着,再有一年,可能很多东西都已经确定下来了,也会有很多的优秀的产品出来。

3. 国内的智能应用落地情况

书里对国内的智能应用落地情况做了调研。

基于调研的数据,我们可以看到:

44%的企业正在做智能化应用。

30%上下的企业会选择使用开源的产品或者框架。

落地的场景大概分四个方向:

- 提升工作效率。

- 智能交互。

- 流程智能处理。

- 科技创新。

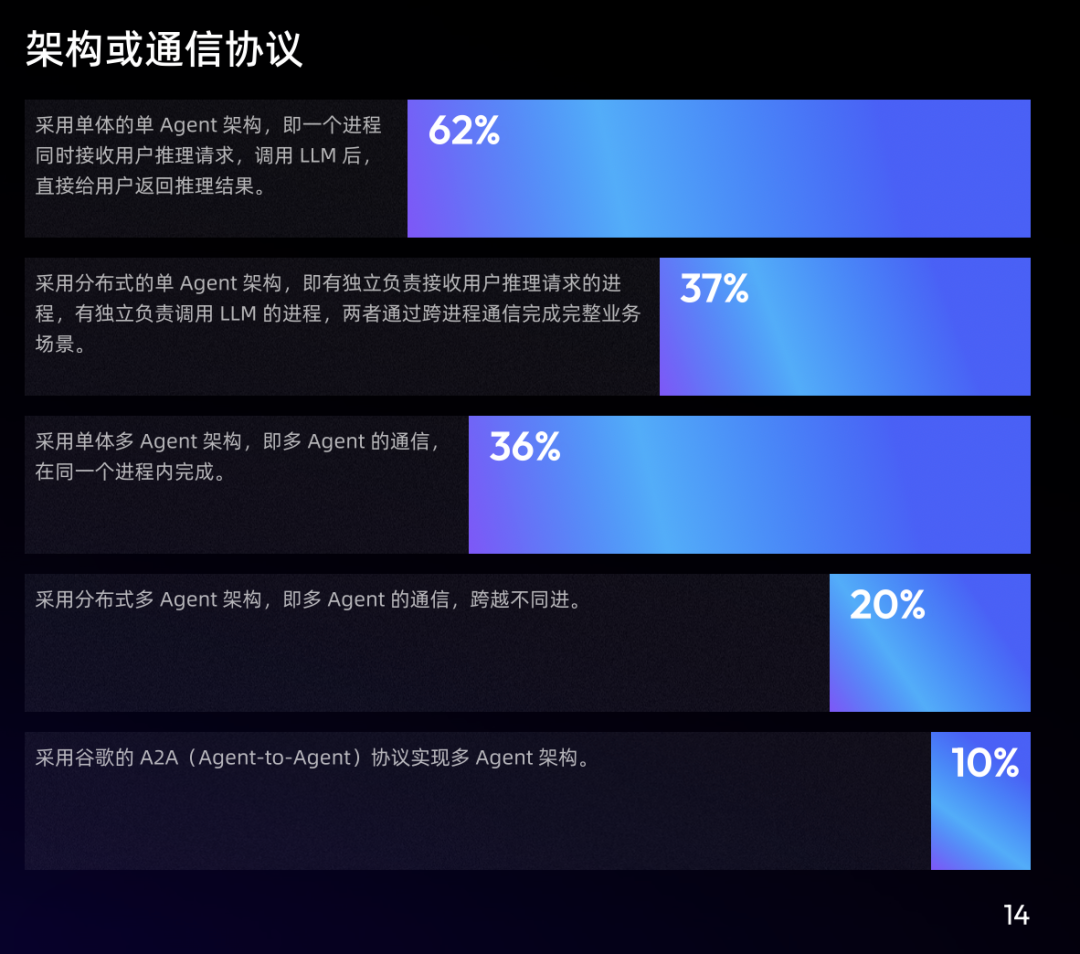

智能体方面:62%的场景还是单智能体。

我觉得这是历史遗留问题,主要因为当时大模型能力不行,单智能体已经够呛了。

多智能体方面,现在还确实存在很大的编排机制问题,协作效果并没有想当然的那么好,落地没有想象中的那么简单。

不过随着AI的发展,相信在明年,一定会有很大进步。今天才刚刚过去9个多月,AI的表现就已经翻了好几倍。

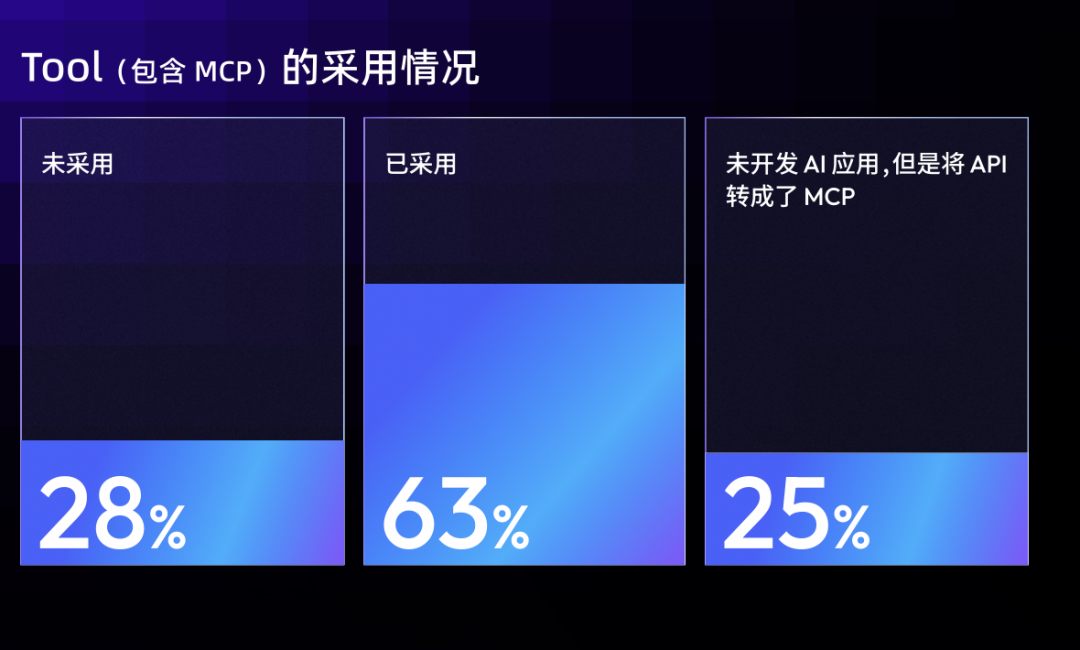

工具方面:63%的企业已经沉淀了一些工具(包含MCP),给智能体用,增强智能体的表现。

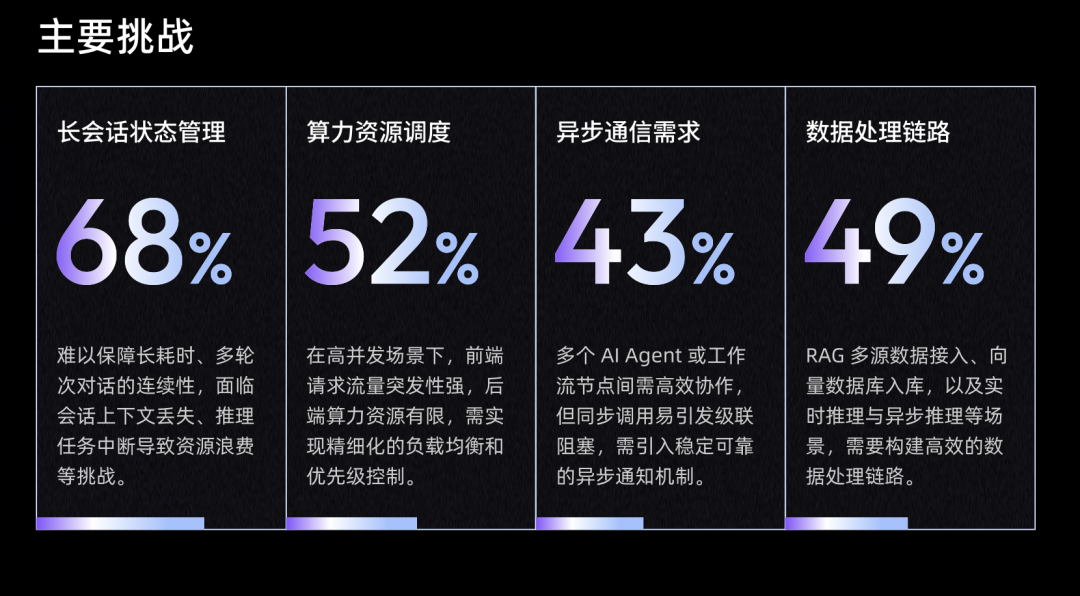

目前面临的挑战,他们列了四个,但是我觉得,有点带货的意思。

除了第一个,连续对话,是由于大模型上下文长度固有的问题。

其他的都可以归结为传统的服务治理的问题,只不过当前的服务是和AI相关的设施。

估计,是想着推一下自家的Higress网关和Nacos服务中心。

当然,没毛病,我个人觉得,除了智能体内部的机制问题,这些传统的问题用传统的优秀中间件处理,很合适。

而且,这也体现了中间件的可复用性,扩展性。

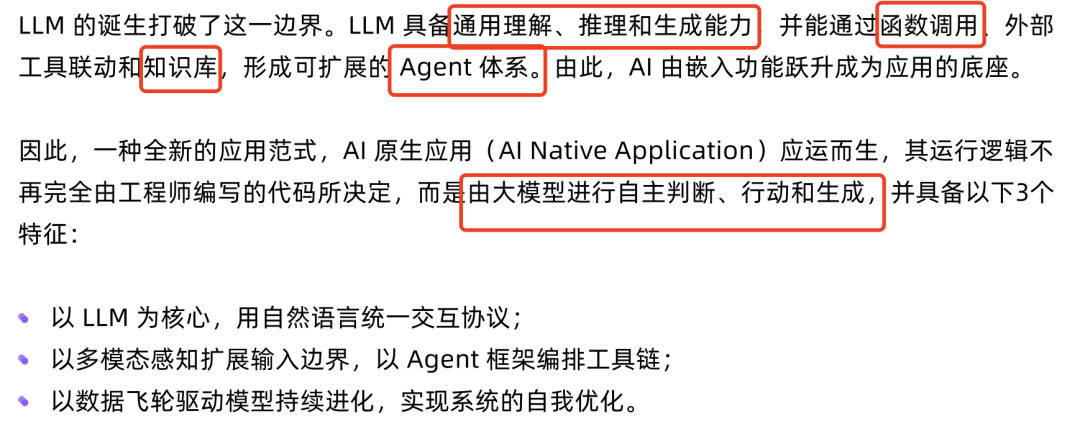

4. 新架构:AI原生应用架构

他们提了一个新的架构:AI原生架构。

我觉得这个架构很大,很新,但是只是一个趋势,还在积极构建,还有很长一段路要走。

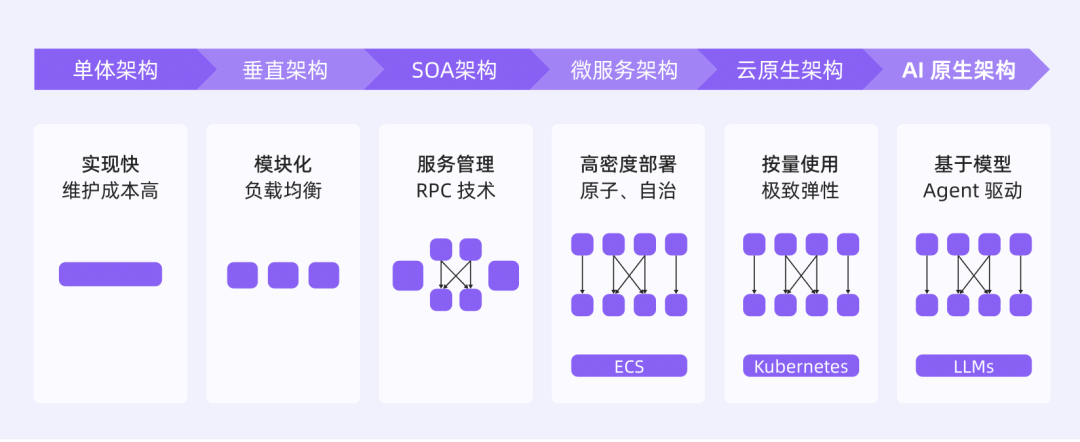

目前,我们企业级的应用架构经历了这样的变化:

单体架构、 垂直架构、面向服务架构(SOA),微服务架构、云原生架构。

给我的一种感觉就是:他们想表达的意思是,以后的应用架构会是Agent驱动的,一切都是Agent,拥有自主管理能力。

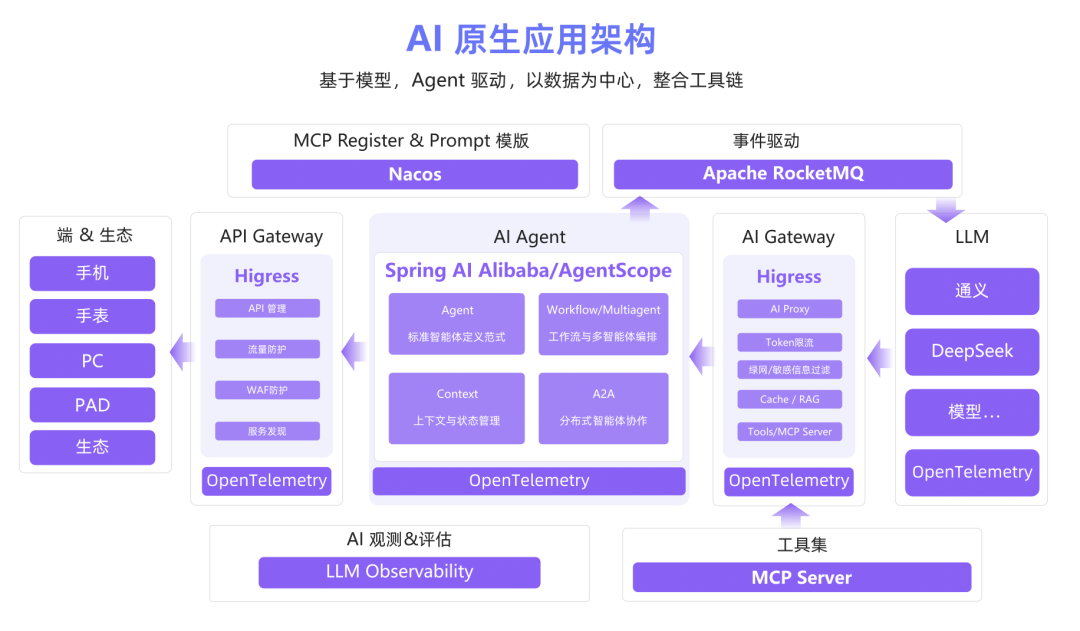

下面是架构图,似乎想表达:

我们通过手机,用的是自然语言,交互的是Agent,Agent处理好后台的细节,Agent之间也会协作完成我们的诉求。

听起来,感觉不错。

当然,这里面也带上了阿里的各种中间件。

最后,还给架构的做了一个成熟度的划分,有点像OpenAI做的智能体水平等级。

反正,我觉得挺好,很有可能不久的未来就能实现。

我很看好这个架构,因为,我感觉,这是可以实现的。

核心在于智能体,以及多智能体的协作。

所谓智能的落地,就是让需要用人的地方,让智能代替。

智能体能胜任这个工作吗?

大家觉得呢?

我觉得肯定能,智能体可比咱们普通人聪明的多,能干,还不用管饭。

24小时不间断。

天生的打工胜体。

5. 智能应用的关键要素

书里的第二章专门介绍了我们所熟知的那些智能体相关的概念。

包括:模型、框架、提示词、RAG、记忆、工具、网关、运行时、可观测、评估、安全。

我分别解释一下:

模型:就是模型能力,可能包含大模型(大小参数量的都有)、多模态的模型(包括OCR识别这种)、语音模型等,真正落地的智能体应用系统,不可能只用一个大模型。

框架:就是你做Agent的核心处理逻辑,有个架子,开发者用低代码或者硬编码,写自己的提示词、做工具、做知识等。还包括智能体的范式,比如ReAct(推理+行动)。

提示词:提示词很关键,是最重要的核心,没有之一,是智能体处理要遵循的指令。说白了,就是让智能体听话,按照咱说的做。智能体可以理解为张飞:“大哥,你说吧,让俺怎么干”。

RAG:就是知识检索。知识库搜索(传统搜索、向量化)和网络搜索都属于RAG的范畴。只要能获取到大模型本身不具备的实时内容,就是RAG。RAG机制本身也得优化,检索出来的东西不一定都有用。

记忆:有短期和长期的区别。短期就是当前会话,也就是上下文。长期目前来看,就是由短期积累而来的,比如说用户喜好、不经常变动的内容。

工具:这是智能体的核心能力之一,能够用工具,就有了操纵现有系统和现实世界的能力。目前MCP协议基本上就是工具标准,人家先出道了,但是后面可能会变成别的。

网关:就是传统的网关,不过现在用来Agent调用、统一模型调用,敏感内容过滤,成本控制等。

运行时:就是AI需要的周边设施或者服务:比如数据服务、GPU服务、业务服务等。

可观测:智能体的表现,大家都清楚,很有可能不稳定,所以观察智能体的表现,各项指标,对于改进优化就尤为重要。

评估:可上面的可观测是一块的,观测完了之后做智能体的评测,逐渐让他稳定下来,跟模型训练一样,练好了考个试。

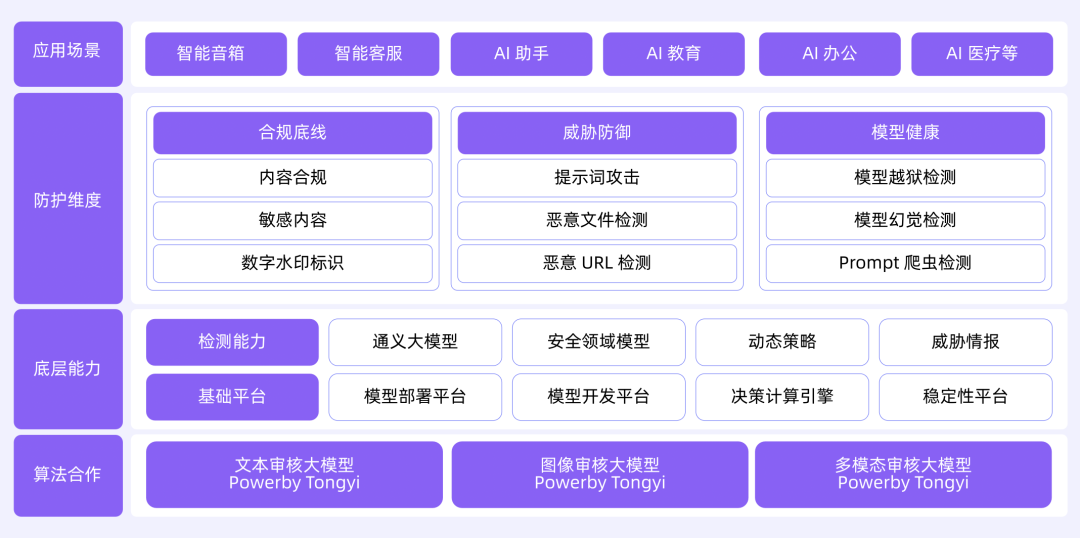

安全:每个事物都得有安全方面的考虑,智能体更是。比如:模型越狱、生成钓鱼信息、数据安全、用户隐私、商业机密等,都是要考虑的。这块目前很欠缺。

书中讲的很细,大家也可以仔细看看,了解了解,这一块是做智能应用必备的知识。

但是,感觉可能我觉得说的很好,是因为我都比较熟悉了,看到他们整的这么全,所以很欣喜地推荐给大家。

初学者真有可能看起来头大,并不觉得有多好。

有什么问题可以加群交流,或者去看看我的另一篇文章,关于智能体开发的最佳实践。

这里面说的还是比较通俗易懂的,给我的同事讲了一会,他就明白的差不多了。

6. 智能体的定义和范式

第三章讲的是智能体是什么、以及当前的各种智能体的模版,我们称之为范式。

所谓的智能体,大多在模仿人类在设计,可以理解用大模型充当一个真正的人,能够独立的解决问题。

他们是这样定义智能体的:

当然,智能体就像我说的,没那么玄乎。就把它当成人就行。

感知就是身体,让他能知道所处的环境(工作场景)。

规划和推理就是大脑(鱼的记忆,只有七秒),是大模型本身的能力,他记不住你跟他说过什么,只能你记下来给他看。

记忆就是一个记事本,让他能够看到自己做过啥,说过啥。

工具:就是他的手和脚,能够做事。

反馈和迭代:就是他跟你说的话,让你确认。

智能体的定义,没有那么死板,你想怎么说就怎么说。

如果初学者实在不理解智能体的这些要素。

建议去使用API,调用一次大模型。你就全理解了。

**做一个单智能体,基本上就是上面说的这些内容的拼凑。**如下图:

还有一种智能体,是用工作流做出来的,包含一系列处理过程,把这些过程串起来,中间存在多次模型调用。如下图:

还有一种叫路由智能体,就跟银行的大厅经理一样,问客户办什么业务,引导到对应的窗口。

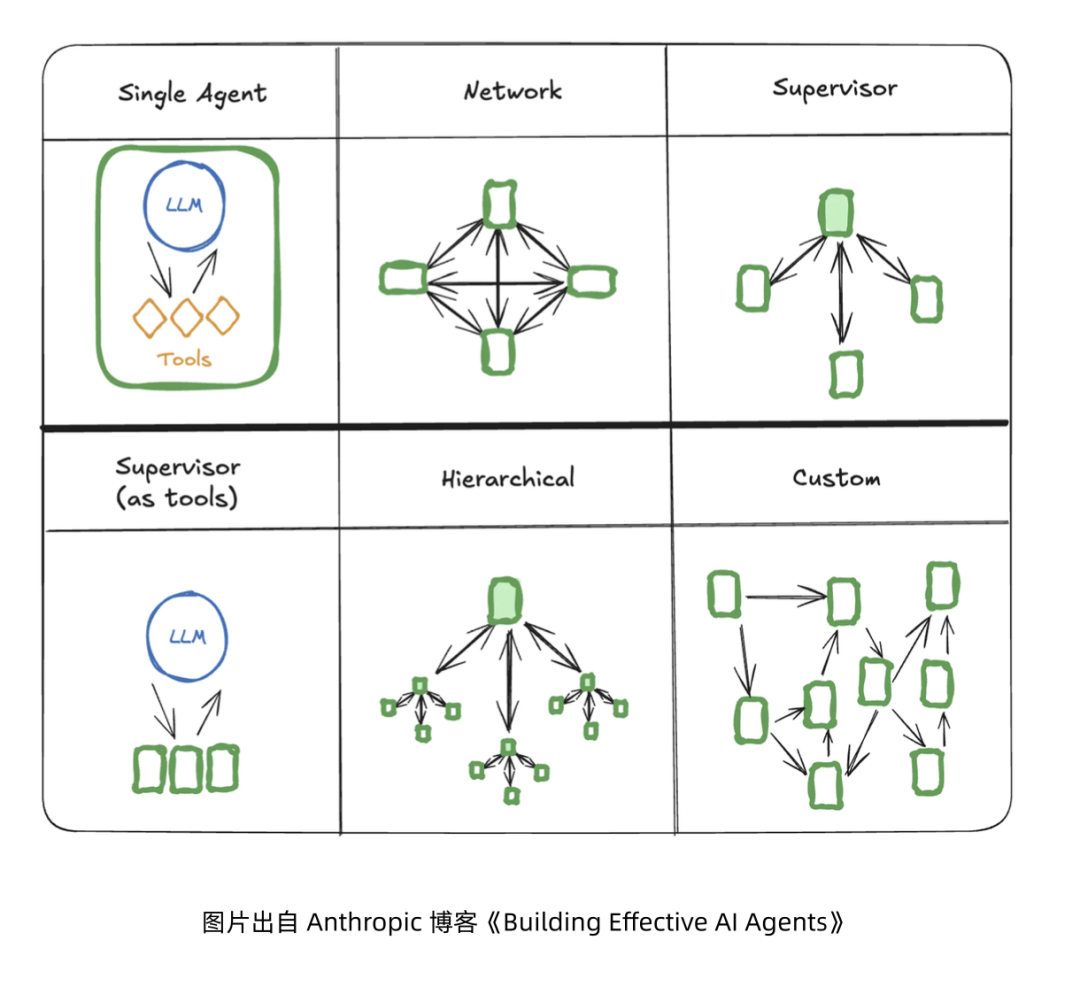

还有很多智能体的架构,但基本上都是基于对人类处理事情的方式和协作机制进行设计的。如下图。

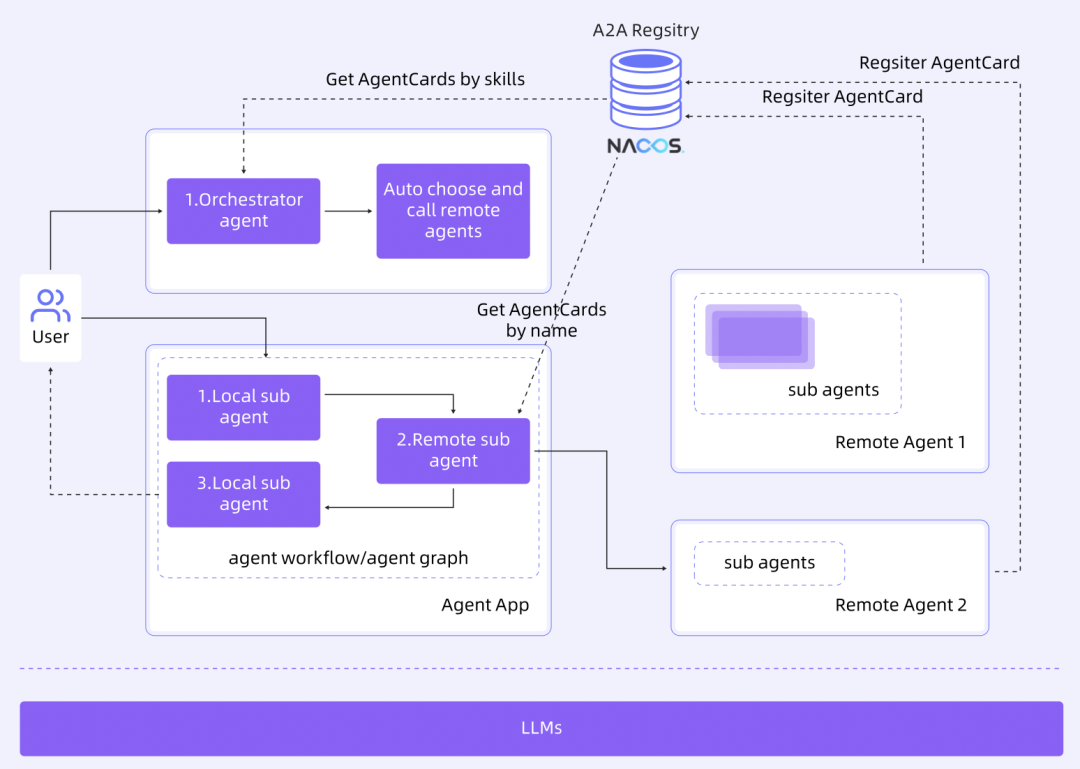

Google有个A2A协议,就是智能体协同的协议。

阿里就用Nacos中间件来管理这些智能体的注册,作为实现A2A的一个设施基础。

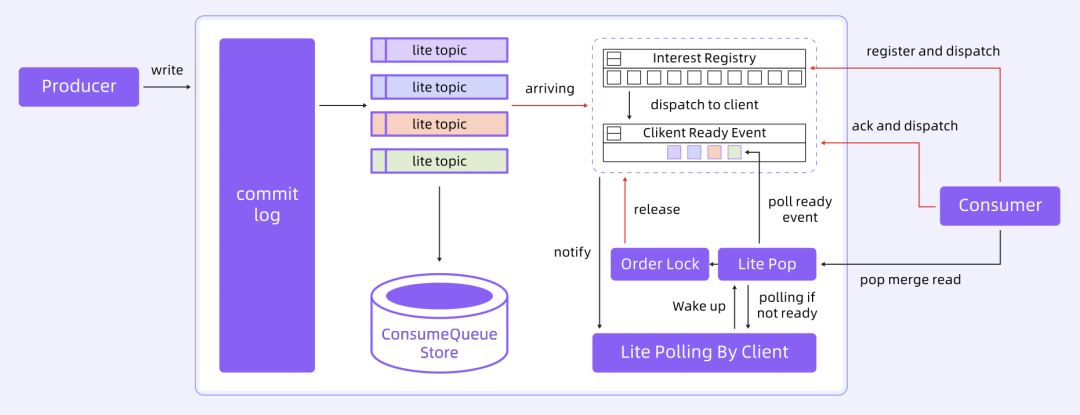

为了处理好人与Agent之间的消息交互、Agent与Agent之间的消息交互,他们又用了RocketMQ消息队列来实现消息的管理。

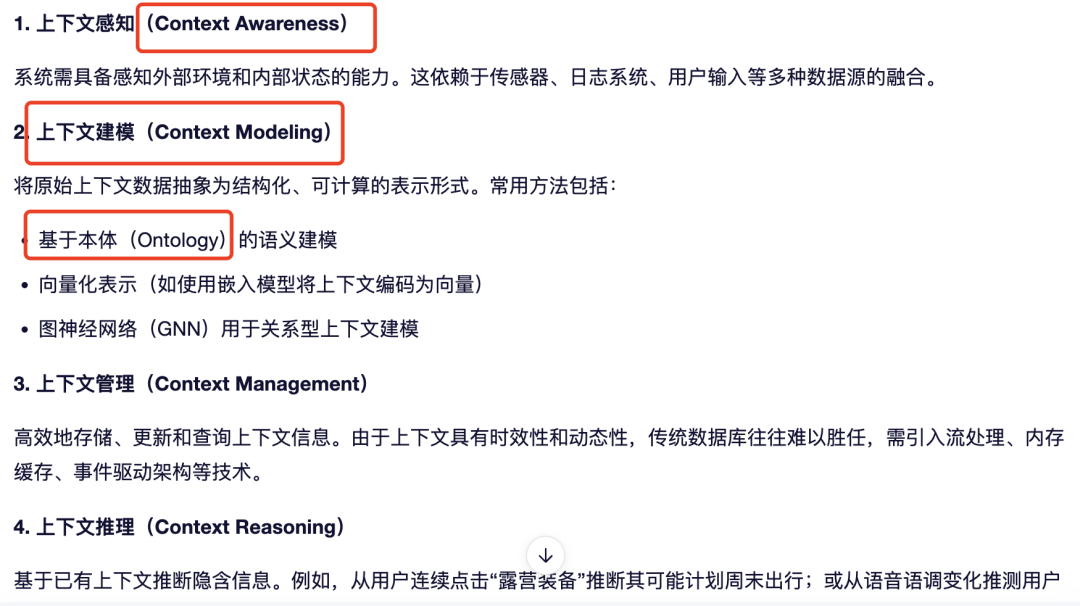

7. 上下文工程

书中又为上下文工程单开了一章,足以说明上下文工程的重要性。

上下文工程是提示词工程的延伸和增强。

大家不要被这些概念给吓住,感觉学不完了。

其实就是提示词的分区化管理、动态构建。

本质还是提示词,不过更精细化了。

我之前也写过一篇上下文工程的解析文章,可以去看看。

书中对于上下文工程和提示词工程的区别是这样:

书中对于上下文的构成是这样理解的:

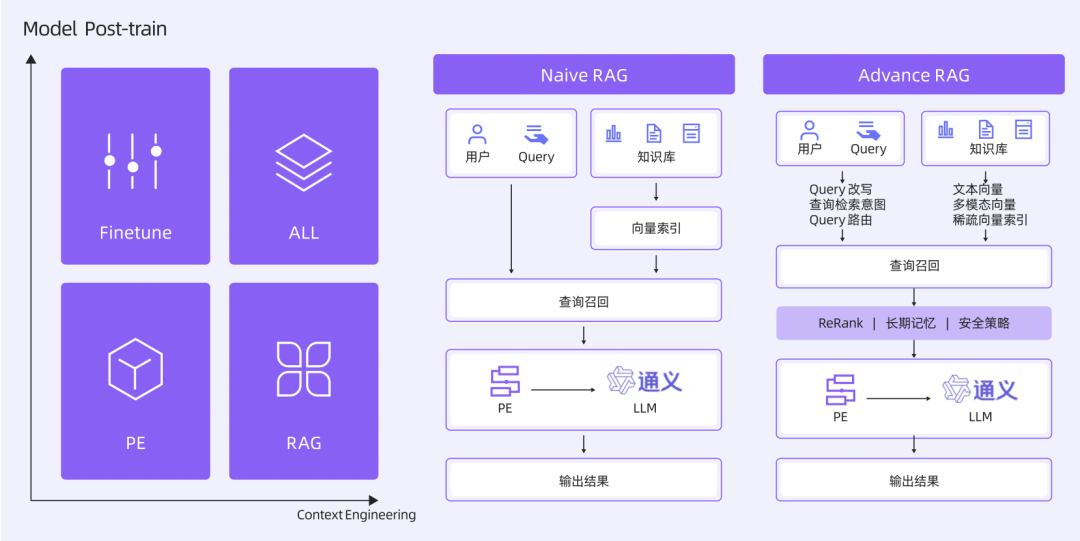

然后,又重点讲了RAG的优化。

包括:

文档分块的策略:文档向量化之前,要先分块,分成一段段的文本块。向量搜索的结果就是文档块。所以分成多大的块,从哪里到哪里分成一段,是个策略,影响召回的内容。

查询改写、问题分解:就是把非专业的自然语言,转化成专业的术语,有利于匹配,增强检索的质量。

多路召回和混合检索:就是从多个数据源和方式把知识检索出来,防止单一数据源的检索效果不够好。

重排序:对于搜索结果,把与问题最相关的放在最前面,需要有个排序的过程。排序可以是让算法排序,也可以是让大模型排序。

Agentic RAG:就是让另一个智能体进行检索,他的任务就是把和这个问题相关的内容给找出来。

多模态RAG:支持以图搜文,以文搜索,综合检索。

GraphRAG:就是知识图谱,把所有概念建立起联系,形成知识网络,从其中一个概念开始,能提起来一连串的相关知识点。

知识图谱似乎是最理想的方式,并且是非常适合企业构建自己的知识网络。

但是治理难度很大,书中也是这么说的。

上下文压缩也说了。

目前有Cline和ClauddeCode内置了上下文自动压缩,就是让大模型总结下之前的对话,再清空上下文,把总结带入新对话中。

然后继续对话,能够解决上下文长度超限的问题。

不过他们提的更完整。

上下文管理的处理策略有:写入、选择、压缩、隔离。

讲的就是上下文的存取、压缩和不同智能体之间的上下文隔离。

同时,也提了多层记忆:短期记忆转长期记忆。

8. 工具方面

工具方面主要介绍了MCP协议,说了它的优势和不足。

优势是:统一了工具接入的方式。

劣势就是:协议在安全方面的不足,在大批量工具下影响模型性能的问题,在集中管理方面的问题。

安全问题方面:

他们通过AI网关来解决MCP鉴权的问题。

批量工具应用方面:

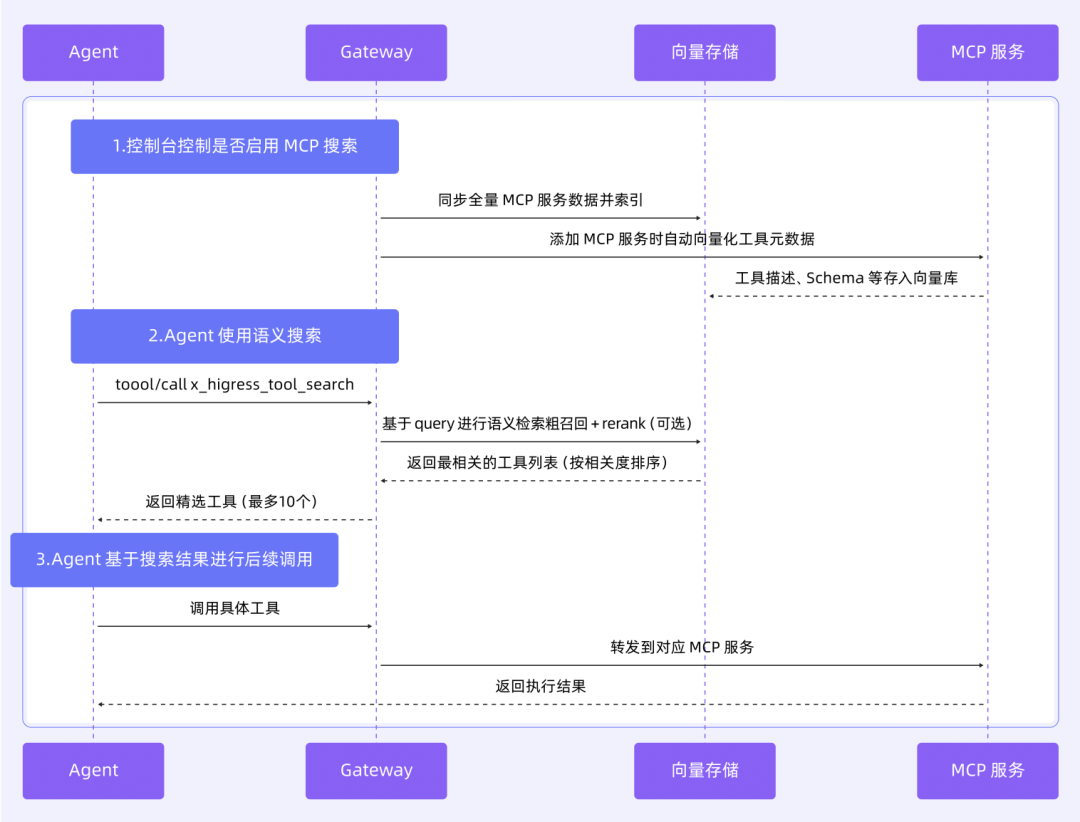

他们通过网关检测,当检测到模型调用中含有大量的工具时,会用工具语义化检索来自动精简工具列表。这个特性是可以开启关闭的。

对于很多的MCP Server,会根据用户提问,动态选择最符合当前场景的MCP Server,防止过多的工具导致模型分析能力下降。

这个能力官方叫做MCP Router。有意思的是MCP Router本身也是个MCP Server。

其实就是根据问题,让Agent去调用这个MCP Router,动态检索出可能会用到的MCP Server。

有点类似大模型的MOE架构(专家模型),把大模型内部分成10几个专家,根据用户问题,选择最合适的专家,而不用全军出动。

对于MCP服务的管理,包括配置、发布、市场化等,他们开发了HiMarket来管理。

9. AI网关

这个我就不多赘述了,和传统的网关区别不大。

10. AI运行时(Serverless)

这部分,基本上,就是在推Serverless,也就是云函数计算。

官方说是这种比较适合Agent场景,比方说:会话隔离、工具执行(沙箱)、Agent弹性计算(毫秒响应)。

我倒觉得这个Serverless反正推起来有点困难,可能真正适用的场景比较少,就那么几个。

因为这个概念推出很长时间了,在云原生后期,就开始提,似乎企业中真正使用的比较少。

也可能是我看的少,大家感兴趣的可以看看。

我只能说,因地制宜,有适合Serverless发挥作用的地方,就用,不要强行整上。

11. AI的可观测

AI的运行状态,智能体的处理过程,链路追踪,不仅仅是在开发时便于我们调试智能体,更是在运行时能够找出智能体出错的原因。

这和传统的服务器应用观测没有本质区别。

主要是为了AI应用的高可用。

他们基于OpenTelemetry这个标准的遥测协议,在智能场景下所有需要观测的地方做了埋点。

实现了链路插桩、链路采集与加工、Trace查询与分析等。

基本上发挥了阿里在服务治理这方面的经验积累。

也就是说,你(开发者或实施人员)能够看到用户说了啥、模型返回了啥、工具调用的发起和结果、种种细节。

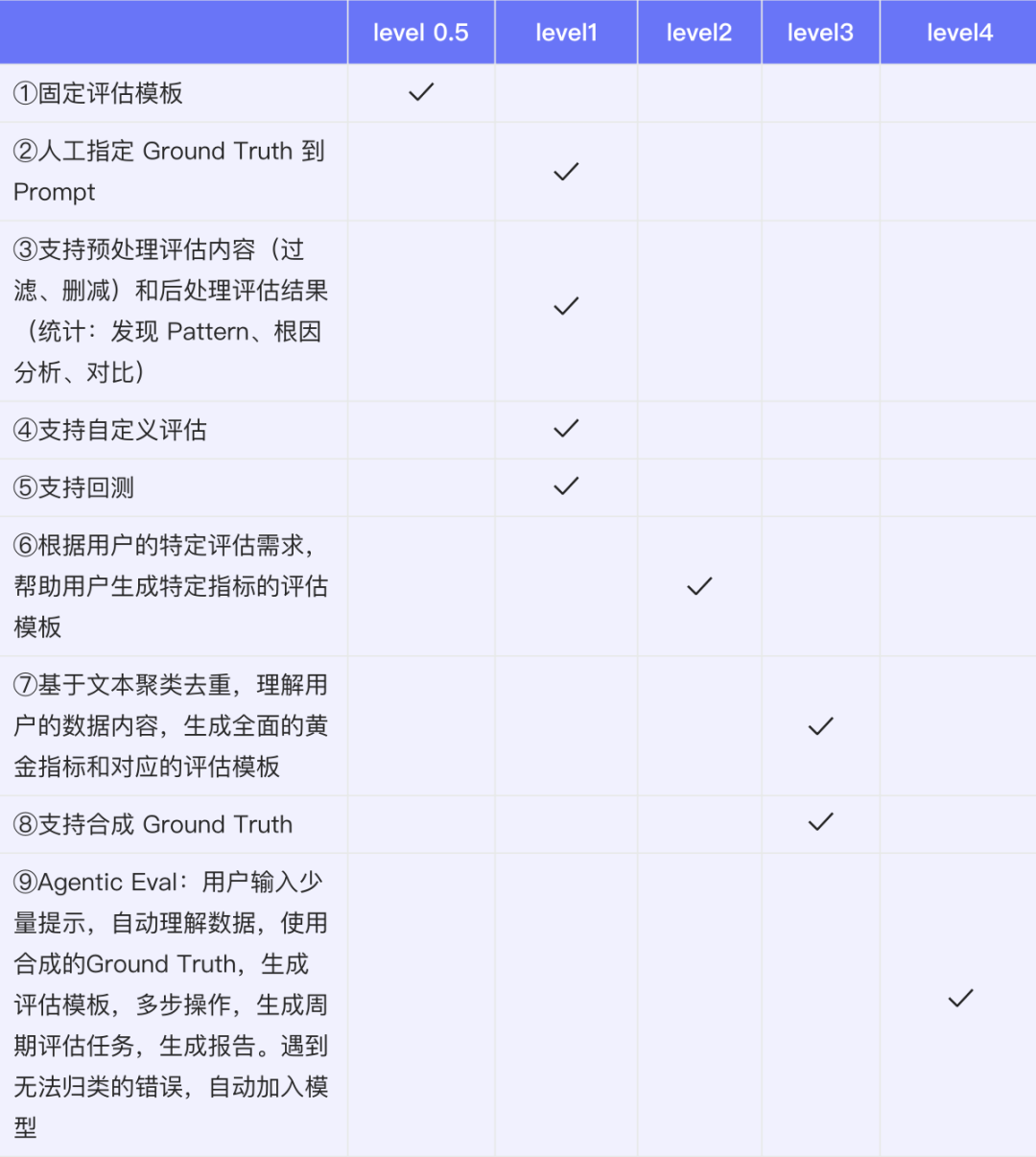

12. AI评估

AI评估就是评测智能体的表现。

这块,书里其实就说了一个设想,做了一个等级划分。

其实AI评估这块,一直没人做,可能就是没太有时间,大家都在忙着开发智能场景。

13. AI安全方面

安全肯定是重中之重,但是这方面,大家都是刚起步。

防不胜防啊,安全是永远的话题。

目前,大家的防范措施基本上都是在网关层做一层基础的拦截。

真正精细化的安全管理,还有很长的路要走。

目前还是先让AI做起来再说。

书里面也说了一些AI常见的安全问题,感兴趣的可以去看看。

14. 通往ASI之路

这里有点不太正经哈。

S居然是Super(超级)的意思。

最后一章就是展望未来,我这里直接就贴上一部分了。

关于这本白皮书的解析到这里就结束了。

需要白皮书原文件的同学,需要关注下公众号,在公众号回复:“大会”两字即可。或者加群也可以。

我们简单总结下:

这本书其实讲述的AI的基础知识,以及企业如何让智能应用落地,他们给出了一个全面的解决方案。

这个解决方案里,有成熟的,有构想的,有展望的,可以看出来编者们都很用心,也非常专业。

感谢各位编者,同时向所有AI工作者致敬🫡。

02

辨别文章质量

我在文章开头说道:”我知道他们说的对,所以我才特别开一篇文章来讲一下这个白皮书。“

我为什么要特别强调”我知道他们说的对“这件事。

因为,我作为一个AI领域的博主,我见过太多的”垃圾“文章爆火。

就是大家都不太熟悉AI,AI爆火也才还不到一年,对大家来说,是陌生的,新事物,未知的。

这种情况下,你无法辨别谁说的对。

今天,xxx火了,明天,另一个概念又火了。

自媒体就跟饿狼似的,抓住一个热点就蹭,好多做AI相关的博主,其实都是人云亦云。

看别人怎么发,他就跟着复制,模仿来发。

更有甚者,就直接拿AI生成的文章来当成自己的见解。

AI生成的,没毛病,有毛病的是他没做人工校验,而更多的情况是,他没能力做校验,因为他根本就不知道什么是什么。

我说这个,绝对不是为了diss某些博主,而是我曾经真的读过几篇这样的”垃圾“文章。

文章中的内容就是错误的,拼凑的,瞎琢磨的。

关键是,这种公众号,还真的火了,至少还真有人点赞转发。

我只能说,AI处于早期发展当中,大家对它还是陌生,无法判别真假,只是凑个热闹。

这样质量的博主,都能火,都能一直发文章,况且他还不自知,不感到羞愧,我也是服气的。

说这么多,就是想告诉大家一个意识:要主动分别知识的真假。

大家可能会说,我咋分辨,我真没办法分辨。

但是,我教给大家一招,能够分别是否是AI生成内容。

真假分别不出来,没关系,关注我就行,因为我可以对我发布的内容负责。

我搞了一年多的智能化,什么东西我都见过,都去细细研究过,从论文、从作者、从源头去理解。

话说的有点大,好像有点吹牛,但是我就是有这个自信和能力,哈哈哈哈。

接着说,如何分辨AI生成的内容,这是一个技巧。

这个技巧是:如果这篇文章的大小标题的后面都带着英文翻译,并且英文还带括号,这100%是AI生成的。

如果不是,我倒立洗头。

就像这种。

我不是说AI生成的内容不好,而是让大家提高警惕。

你的文章里面有AI生成的东西,没毛病,毕竟有些东西AI说的比较专业,觉得对,就可以直接用。

又不是写论文,不需要这么高要求。

但如果一篇文章全是这种形式的话,那完全就是AI生成的,你们觉得他都能这么糊弄读者,他会是真的在用心做内容吗?

我对这种行为感到羞愧,欺骗感情。

然后,我说一下,为什么这个技巧管用。

就是一个正常人写文章,中国人,是不会在每个标题和副标题,以及子标题中配备上英文解释的。

正常人写文章,要么就是一口气写一段,然后理理思路,接着写。

这期间,基本上不会打断,这才是有思考的文章。

你觉得正常人写完之后,会特意在每个标题后面再加上英文?

肯定不会啊。

更别提,在写的过程中,边写边加英文。多累啊!

你们觉得把标题翻译成英文,是很简单的事吗?大多数人肯定不会去做的,很麻烦,还打断思路。

而且,大家如果不信,你自己用大模型,让他给你生成一篇讲解XXX的文章。

你看看,是不是跟我说的一样,各种标题或者列表中后面都带了英文,而且英文还是括号括起来的。

大家看看我让通义千问帮我生成一篇讲解RAG优化的文章。(通义千问打钱!)

我没说错吧,是不是这么回事。

你换别的模型也一样的效果。

有人可能会说,你这让人家博主怎么活,我可不管,反正我希望我的粉丝是有这样的能力的。

因为,在未来,可能好多东西都是AI生成的,我们需要具备这样的能力。

起码,不至于说是,跟着一个纯AI生成的博主,还对他心存感激和敬意,我觉得他不配。

估计啊,好多博主,肯定会拿着这个白皮书的东西,直接复制粘贴发文章,声称原创,绝对的!

但是没办法,我无法阻止这种行为,只希望我的粉丝们,有这样的意识就好。

好了,今天的分享到这就结束了。

还是老话,希望大家多点点赞、转发、在看和喜欢,点点关注。

你们的支持真是给我了很大的动力。

我倾向于讲真话,和实际的东西,每次都是倾尽所有。

感谢大家。

想入门 AI 大模型却找不到清晰方向?备考大厂 AI 岗还在四处搜集零散资料?别再浪费时间啦!2025 年 AI 大模型全套学习资料已整理完毕,从学习路线到面试真题,从工具教程到行业报告,一站式覆盖你的所有需求,现在全部免费分享!

👇👇扫码免费领取全部内容👇👇

一、学习必备:100+本大模型电子书+26 份行业报告 + 600+ 套技术PPT,帮你看透 AI 趋势

想了解大模型的行业动态、商业落地案例?大模型电子书?这份资料帮你站在 “行业高度” 学 AI:

1. 100+本大模型方向电子书

2. 26 份行业研究报告:覆盖多领域实践与趋势

报告包含阿里、DeepSeek 等权威机构发布的核心内容,涵盖:

- 职业趋势:《AI + 职业趋势报告》《中国 AI 人才粮仓模型解析》;

- 商业落地:《生成式 AI 商业落地白皮书》《AI Agent 应用落地技术白皮书》;

- 领域细分:《AGI 在金融领域的应用报告》《AI GC 实践案例集》;

- 行业监测:《2024 年中国大模型季度监测报告》《2025 年中国技术市场发展趋势》。

3. 600+套技术大会 PPT:听行业大咖讲实战

PPT 整理自 2024-2025 年热门技术大会,包含百度、腾讯、字节等企业的一线实践:

- 安全方向:《端侧大模型的安全建设》《大模型驱动安全升级(腾讯代码安全实践)》;

- 产品与创新:《大模型产品如何创新与创收》《AI 时代的新范式:构建 AI 产品》;

- 多模态与 Agent:《Step-Video 开源模型(视频生成进展)》《Agentic RAG 的现在与未来》;

- 工程落地:《从原型到生产:AgentOps 加速字节 AI 应用落地》《智能代码助手 CodeFuse 的架构设计》。

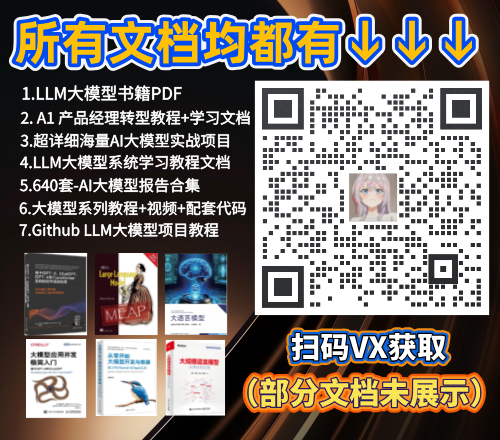

二、求职必看:大厂 AI 岗面试 “弹药库”,300 + 真题 + 107 道面经直接抱走

想冲字节、腾讯、阿里、蔚来等大厂 AI 岗?这份面试资料帮你提前 “押题”,拒绝临场慌!

1. 107 道大厂面经:覆盖 Prompt、RAG、大模型应用工程师等热门岗位

面经整理自 2021-2025 年真实面试场景,包含 TPlink、字节、腾讯、蔚来、虾皮、中兴、科大讯飞、京东等企业的高频考题,每道题都附带思路解析:

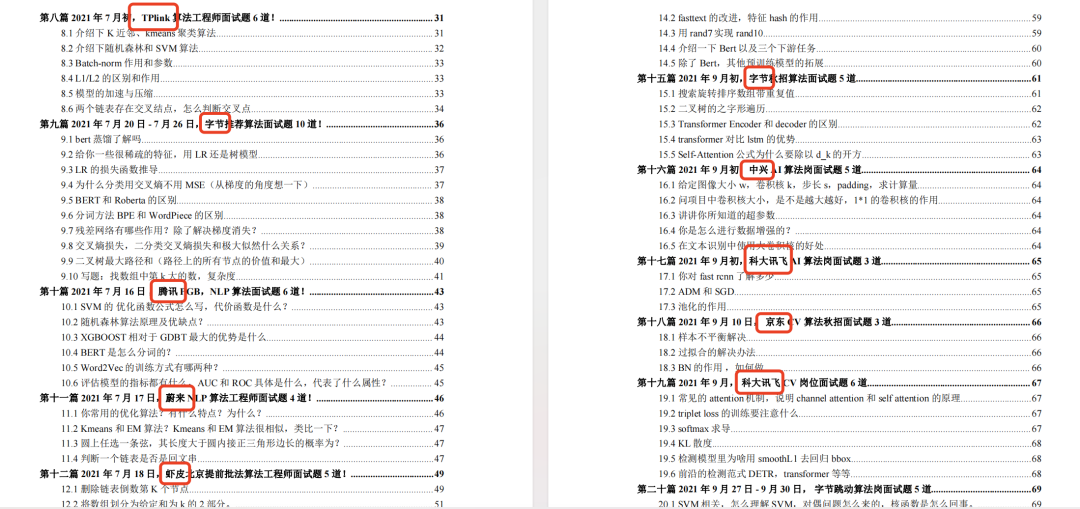

2. 102 道 AI 大模型真题:直击大模型核心考点

针对大模型专属考题,从概念到实践全面覆盖,帮你理清底层逻辑:

3. 97 道 LLMs 真题:聚焦大型语言模型高频问题

专门拆解 LLMs 的核心痛点与解决方案,比如让很多人头疼的 “复读机问题”:

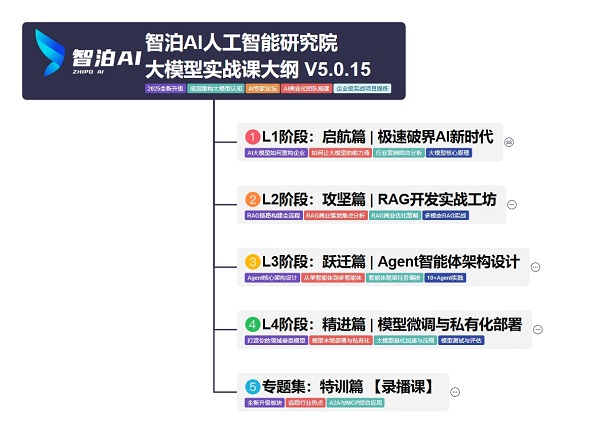

三、路线必明: AI 大模型学习路线图,1 张图理清核心内容

刚接触 AI 大模型,不知道该从哪学起?这份「AI大模型 学习路线图」直接帮你划重点,不用再盲目摸索!

路线图涵盖 5 大核心板块,从基础到进阶层层递进:一步步带你从入门到进阶,从理论到实战。

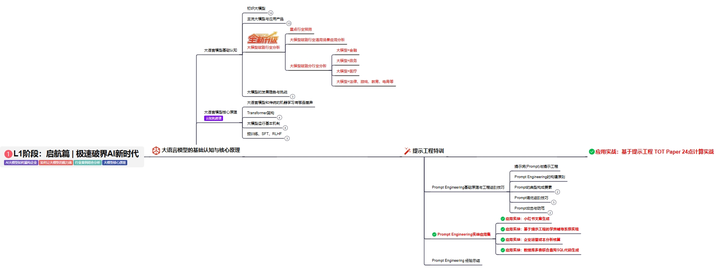

L1阶段:启航篇丨极速破界AI新时代

L1阶段:了解大模型的基础知识,以及大模型在各个行业的应用和分析,学习理解大模型的核心原理、关键技术以及大模型应用场景。

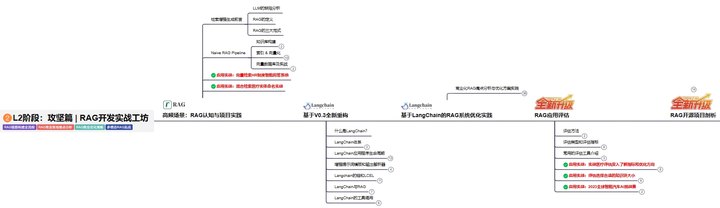

L2阶段:攻坚篇丨RAG开发实战工坊

L2阶段:AI大模型RAG应用开发工程,主要学习RAG检索增强生成:包括Naive RAG、Advanced-RAG以及RAG性能评估,还有GraphRAG在内的多个RAG热门项目的分析。

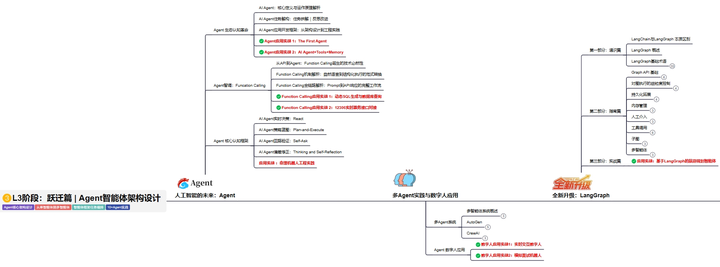

L3阶段:跃迁篇丨Agent智能体架构设计

L3阶段:大模型Agent应用架构进阶实现,主要学习LangChain、 LIamaIndex框架,也会学习到AutoGPT、 MetaGPT等多Agent系统,打造Agent智能体。

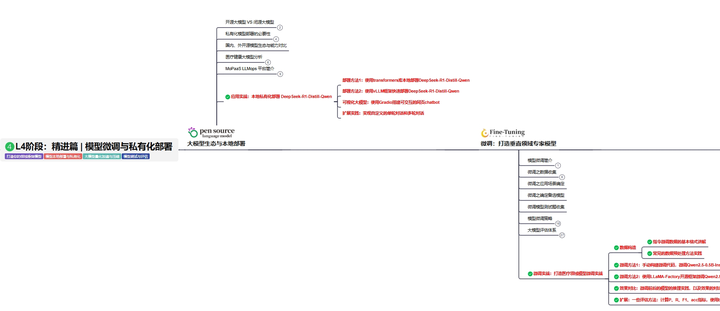

L4阶段:精进篇丨模型微调与私有化部署

L4阶段:大模型的微调和私有化部署,更加深入的探讨Transformer架构,学习大模型的微调技术,利用DeepSpeed、Lamam Factory等工具快速进行模型微调,并通过Ollama、vLLM等推理部署框架,实现模型的快速部署。

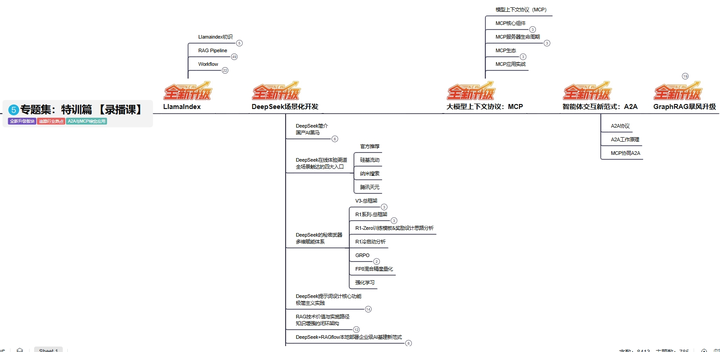

L5阶段:专题集丨特训篇 【录播课】

四、资料领取:全套内容免费抱走,学 AI 不用再找第二份

不管你是 0 基础想入门 AI 大模型,还是有基础想冲刺大厂、了解行业趋势,这份资料都能满足你!

现在只需按照提示操作,就能免费领取:

👇👇扫码免费领取全部内容👇👇

2025 年想抓住 AI 大模型的风口?别犹豫,这份免费资料就是你的 “起跑线”!

更多推荐

已为社区贡献362条内容

已为社区贡献362条内容

所有评论(0)