医生的AI助手?Transformer的医疗影像诊断系统

近年来,Transformer 不仅在自然语言处理领域大放异彩,也逐渐成为计算机视觉特别是医疗影像分析中的热门方向。相比传统 CNN,Transformer 具备更强的全局建模能力和可扩展性,在病灶检测、分割、分类等任务中展现出巨大潜力。本文将从系统设计、实现路径和落地应用三个角度,带你走进一个“基于 Transformer 的医疗影像诊断系统”。

几年前,AI 在医疗影像诊断里几乎等同于 卷积神经网络(CNN)。它们能够识别胸片中的肺部阴影、分割 MRI 中的肿瘤边界,却常常像戴着“近视眼镜”一样——看得清局部,却难以真正把握全局。如今,Transformer 正悄然登场,凭借强大的全局建模能力,让 AI 不再局限于单一像素或局部区域,而是能够“通览全局”,更接近医生的诊断思维方式。无论是胸片中的病灶筛查,还是脑 MRI 的肿瘤分割,Transformer 都展现出了前所未有的潜力。

近年来,Transformer 不仅在自然语言处理领域大放异彩,也逐渐成为计算机视觉特别是医疗影像分析中的热门方向。相比传统 CNN,Transformer 具备更强的全局建模能力和可扩展性,在病灶检测、分割、分类等任务中展现出巨大潜力。本文将从系统设计、实现路径和落地应用三个角度,带你走进一个“基于 Transformer 的医疗影像诊断系统”。

一、为什么选择 Transformer?

在医疗影像分析中,数据往往与自然图像有很大不同。CT、MRI 等影像常常是 高分辨率、超大尺寸的 3D 数据,病理切片(WSI)甚至能达到数十亿像素级别。这样庞大的数据不仅对存储和计算提出挑战,也让模型必须具备处理全局信息的能力,否则很容易遗漏关键病灶。

另一方面,医学影像中的 病灶往往极其细微。例如肺结节,可能只占据几个像素,却决定着临床诊断的关键。模型既要能捕捉到这些细节,又要理解它们与周围组织的关系,仅依靠局部特征是不够的。

传统的 CNN 在局部特征提取上表现优异,但受限于卷积核的固定感受野,它们难以高效建模长程依赖。而 Transformer 的自注意力机制 可以在一次计算中直接捕捉全局关联,使模型既能关注细微病灶,又能理解整体结构关系。这正是 Transformer 在医疗影像领域快速崛起的原因。

二、系统整体架构

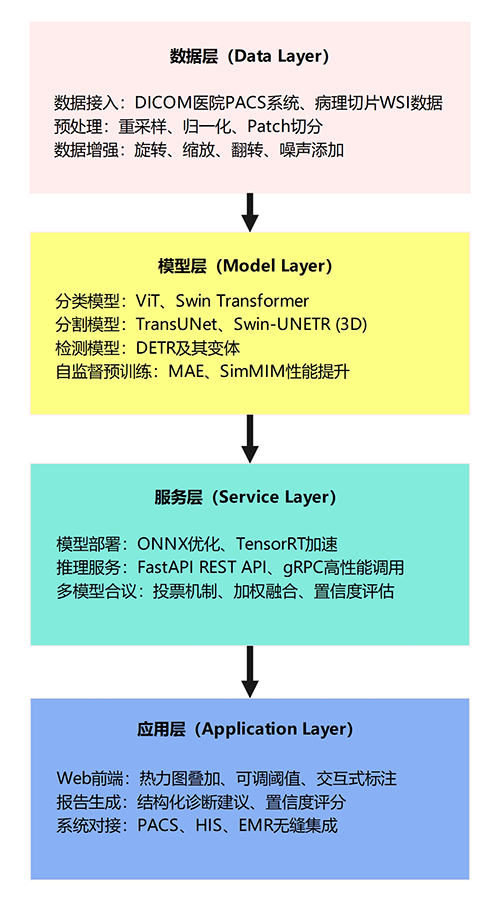

数据层:本系统首先通过与医院 PACS 系统的接口实现医学影像的接入,支持标准化的 DICOM 格式数据。同时,系统兼容病理切片(WSI)等超高分辨率图像,以满足多模态诊断需求。原始数据在进入模型训练与推理前,需经过系统化的预处理,包括重采样、强度归一化、patch 切分以及数据增强等步骤。该流程既能确保数据在空间与强度维度上的一致性,又能有效提升模型的泛化能力与鲁棒性。

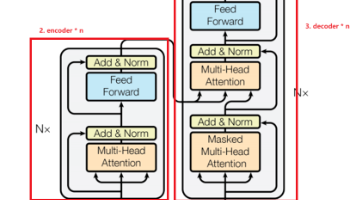

模型层:在模型选择方面,系统针对不同的诊断任务设计了差异化的 Transformer 架构。对于分类任务,采用 Vision Transformer(ViT)与 Swin Transformer;对于分割任务,引入 TransUNet 与 Swin-UNETR,以适应三维医学影像的特性;对于检测任务,则采用 DETR 及其改进变体。与此同时,系统还结合了 MAE、SimMIM 等自监督预训练策略,从而在有限标注样本条件下显著提升模型的性能与稳定性。

服务层:训练完成的模型通过 ONNX 与 TensorRT 框架进行部署,以实现推理阶段的高效计算与跨平台兼容。系统在推理服务上支持 FastAPI 与 gRPC 两种方式,能够满足批量任务处理与实时诊断场景的需求。此外,本层还引入多模型合议机制,通过结果投票或加权融合策略提升诊断结果的稳定性与临床可信度。

应用层:应用层直接面向临床使用场景。系统提供可交互的 Web 前端,能够将模型生成的诊断结果以热力图形式直观叠加在原始影像上,并允许医生根据实际需求灵活调整阈值。诊断完成后,系统可自动生成结构化报告,并附带置信度分数,为医生的临床决策提供参考。同时,本层支持与 PACS、HIS、EMR 等医院信息系统的无缝对接,从而确保诊断系统能够自然融入现有工作流,提升其在临床应用中的可用性与可推广性。

图1 系统整体架构示意图

三、核心技术要点

多模态输入:本系统在数据输入层面支持多模态特征的融合。除常见的二维影像(如 X-ray)外,还能够处理三维体数据(如 CT、MRI),并进一步扩展至影像与临床文本的联合建模。通过引入 BERT、CLIP 等多模态表征学习方法,系统能够在多源信息之间建立关联,从而提升诊断的全面性与准确性。

可解释性:考虑到临床应用对可解释性的高度依赖,系统集成了基于注意力机制的可视化方法与 Grad-CAM 等解释算法。医生可通过热力图直观观察模型的关注区域,从而理解模型的决策依据。这一机制不仅增强了模型的可用性,也在一定程度上提升了医生对 AI 辅助诊断结果的信任度。

不确定性估计:为了降低模型在实际诊断中的风险,系统引入了不确定性估计方法。通过 MC Dropout 与 Test-Time Augmentation (TTA),模型能够在推理阶段输出结果的置信度分布,从而避免“黑箱式”预测。这一机制可为医生提供风险提示,增强诊断的安全性。

模型优化:在模型训练与部署阶段,系统采用多种优化策略以兼顾精度与效率。具体包括混合精度训练以降低显存占用,知识蒸馏以实现轻量化模型迁移,以及基于量化的方法以在推理阶段提升速度。上述优化手段确保系统在临床场景中具备可行性与实时性。

数据安全:针对医学影像的敏感性,本系统在数据管理环节遵循严格的合规要求。对 DICOM 文件进行去标识化与脱敏处理,以消除潜在的患者隐私风险。同时,系统的整体设计遵循 HIPAA 及相关本地法规要求,确保在临床应用中符合医疗数据安全与合规的标准。

四、训练与评测

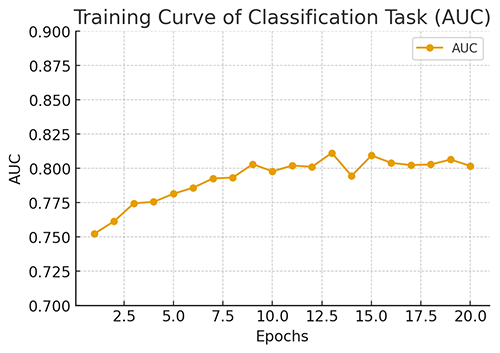

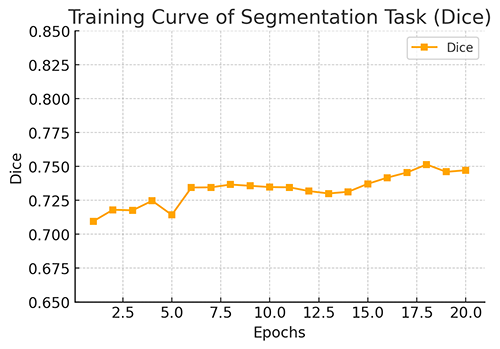

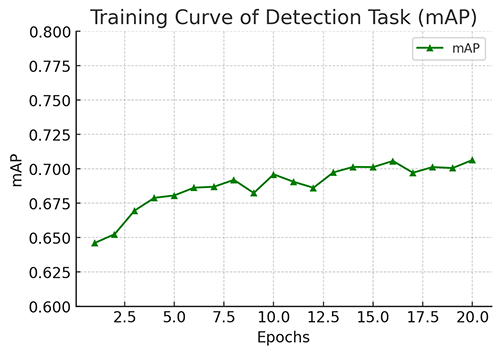

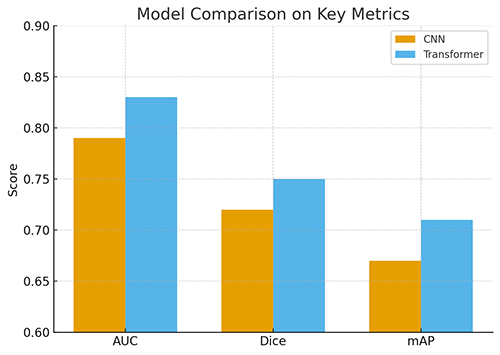

评估指标:在分类任务中,系统采用受试者工作特征曲线下面积(AUC)、敏感度(Sensitivity)与特异度(Specificity)作为主要评价指标,以全面衡量模型在疾病识别中的判别能力。在分割任务中,则使用 Dice 系数与交并比(IoU)评价模型在病灶与器官区域分割的准确性与一致性。在检测任务中,系统采用平均精度均值(mAP)以及自由反应接收者操作特征曲线(FROC),以评估模型在不同阈值下对目标病灶的检出能力。

图2 分类任务 AUC 曲线图

图3 分割任务 Dice 曲线图

图4 检测任务 mAP 曲线图

图5 CNN vs Transformer 模型性能对比柱状图

数据划分:为避免信息泄漏,数据集在划分训练集、验证集与测试集时严格按照患者级别进行去重,即同一患者的影像数据仅出现在其中一个子集中。这一策略能够保证模型评估结果的独立性与可靠性,从而更真实地反映模型在临床实际中的表现。

外部验证:为进一步验证系统的泛化性能,实验设计中引入跨中心的外部验证数据集。通过在不同医疗机构与不同成像设备所采集的数据上进行测试,可以有效评估模型在多源、异构数据条件下的稳健性与适应性。这一过程对于系统的临床可推广性具有重要意义。

五、落地与应用价值

在实际临床应用场景中,本系统展现出较强的适应性与实用性。以胸部 X-ray 为例,系统能够对肺炎、结核及胸腔积液等常见病变进行识别,为临床提供快速筛查工具。在脑 MRI 影像分析中,系统可对肿瘤及卒中区域进行精确分割,辅助医生进行病灶定位与定量分析。对于乳腺影像(超声或钼靶),系统可实现肿块的自动检测与良恶性分类,从而提高乳腺疾病的早期发现率。此外,在病理切片(WSI)分析中,系统能够对肿瘤亚型进行分级与预测,为病理学诊断提供参考。

在实际部署过程中,系统不仅能够显著缩短医生的读片时间,还能提升病变检出的敏感度。通过自动化的诊断提示与结构化报告草稿生成,系统有效降低了医生的重复劳动负担,并在一定程度上提高了诊断的一致性与可靠性。更为重要的是,该系统可与现有的医院信息系统(如 PACS、HIS、EMR)进行无缝集成,从而实现临床工作流的自然衔接,具备较高的推广应用价值。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)