(论文速读)生成式摄影:让AI理解相机的物理世界

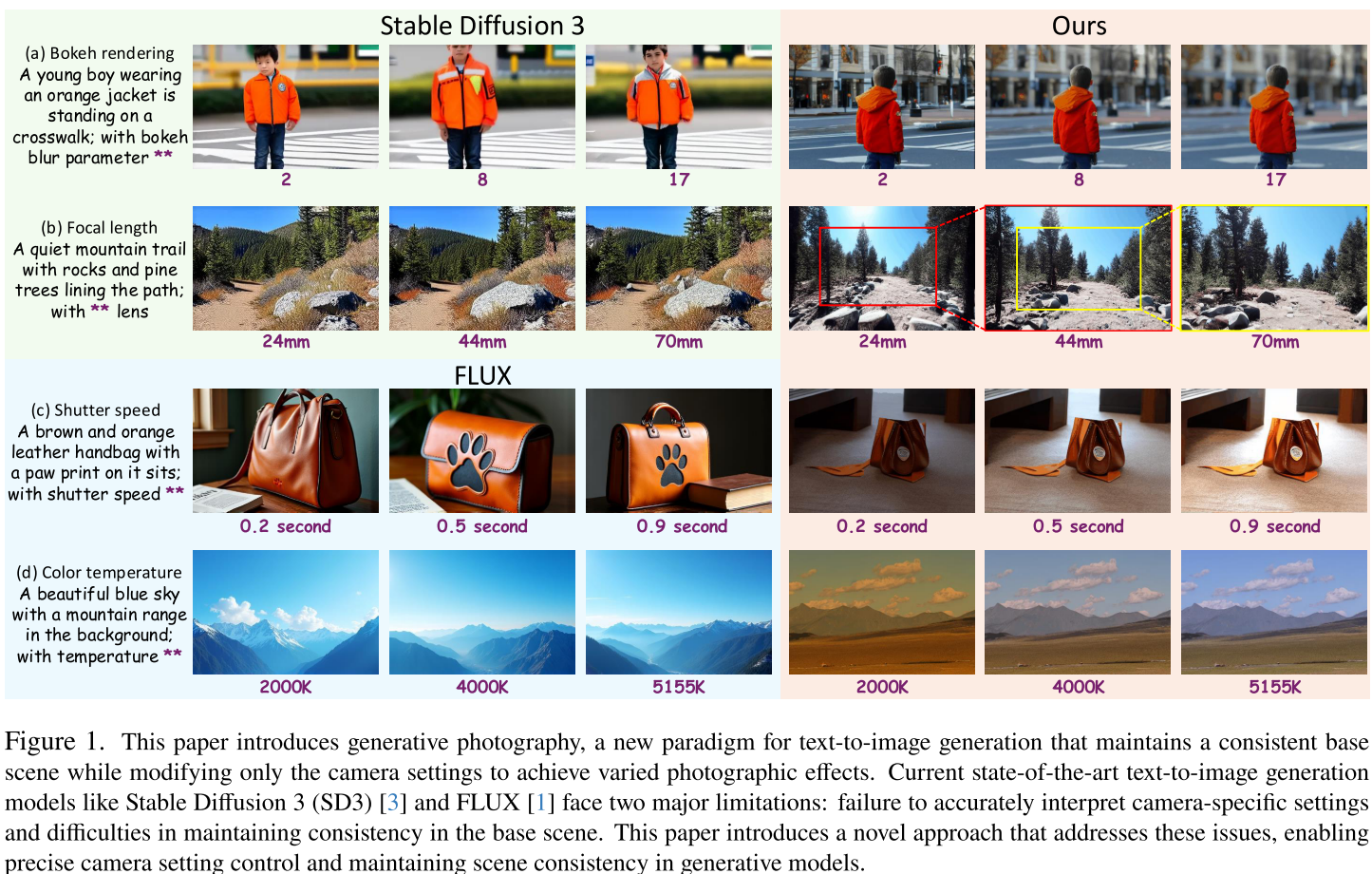

CVPR 2025论文《生成摄影》提出了一种创新框架,解决了当前文本到图像生成模型(如StableDiffusion3)无法保持场景一致性的核心问题。研究团队通过维度提升(将多相机设置生成转化为时序一致的视频问题)和差分相机内参学习(基于物理仿真构建训练数据),首次实现了对镜头焦距、景深等相机参数的精确控制。实验表明,该方法在场景一致性(LPIPS指标)和物理准确性上显著优于现有模型,相关系数达0

论文题目:Generative Photography: Scene-Consistent Camera Control for Realistic Text-to-Image Synthesis(生成摄影:场景一致的相机控制逼真的文本到图像合成)

会议:CVPR2025

摘要:今天的图像生成可以从文本提示生成一些逼真的图像。但是,如果要求生成器合成特定的相机设置,例如使用24mm镜头和70mm镜头创建不同的视场,则生成器将无法解释并生成与场景一致的图像。这一限制不仅阻碍了专业摄影中生成工具的采用,而且还突出了将数据驱动模型与现实世界物理环境相结合的更广泛挑战。在本文中,我们介绍生成摄影,一个框架,允许在内容生成过程中控制相机的内在设置。这项工作的核心创新是维度提升和差分相机内在学习的概念,使不同相机设置之间的转换平滑一致。实验结果表明,我们的方法比目前最先进的模型(如Stable Diffusion 3和FLUX)产生更符合场景的逼真图像。

源码链接:https://generativephotography.github.io/project

)

)

引言

想象一下,你对AI说:"请生成一张用24mm广角镜头拍摄的山景照片",然后又说:"现在用70mm镜头拍同一个场景"。你期望看到的是同样的山景,只是视野范围不同。但现实情况是,AI很可能会给你两张完全不同的图片——不同的山、不同的天空、甚至完全不同的场景。

这正是当前AI图像生成技术面临的一个根本性挑战:它们无法真正理解相机的物理原理。

来自普渡大学和NVIDIA的研究团队在2025年CVPR会议上提出了一个开创性的解决方案——生成式摄影(Generative Photography),这项技术让AI第一次真正"学会"了如何像摄影师一样思考。

问题的本质:AI不懂相机物理学

当前技术的局限性

尽管Stable Diffusion 3、FLUX等模型能够生成令人印象深刻的图像,但在面对具体的相机设置时却表现得像个业余爱好者:

- 无法区分镜头差异:24mm和70mm镜头在AI眼中没有区别

- 场景一致性缺失:改变相机设置时,整个场景都会发生变化

- 物理效果失真:无法正确模拟景深、曝光、色温等真实的摄影效果

根本原因分析

研究团队指出,这不是简单的数据量不足问题,而是两个深层次的结构性挑战:

- 训练数据稀缺:缺乏同一场景在不同相机设置下的配对数据

- 场景与相机信息纠缠:现有模型无法将场景内容与相机参数有效分离

创新突破:两大核心技术

1. 维度提升:从2D到时序的思维转换

研究团队提出了一个巧妙的策略:将多相机设置的图像生成转换为视频生成问题。

这个方法的天才之处在于:

- 利用视频模型的时序一致性:视频生成模型天然具备保持帧间一致性的能力

- 模块化分离:将不变的场景描述与可变的相机设置分开处理

- 物理约束嵌入:每个"帧"对应一个特定的相机设置

2. 差分相机内参学习:教AI理解相机差异

这项技术包含两个关键组件:

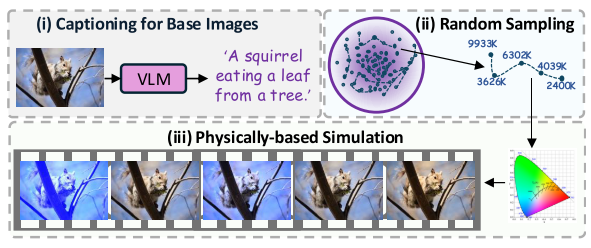

差分数据构建

通过物理仿真创建高质量的训练数据:

- 景深渲染:基于深度图生成真实的景深效果

- 焦距控制:通过视野比例计算实现变焦效果

- 快门速度:模拟不同曝光时间的效果

- 色温调节:基于黑体辐射原理调整色彩平衡

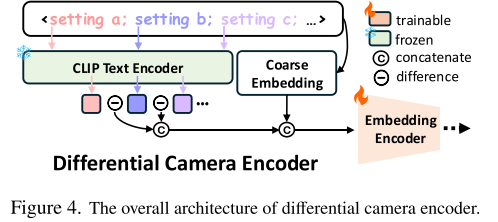

差分相机编码器

一个专门理解相机参数差异的神经网络:

- 粗糙嵌入:在像素级别集成物理先验

- 差异特征:捕获相邻相机设置间的细粒度差异

- 多层次集成:将相机控制信息有效注入到基础模型中

技术实现:从理论到实践

训练策略

- 基础模型:使用AnimateDiff作为文本到视频的基础架构

- 高效训练:大部分参数保持冻结,仅训练关键组件

- 数据效率:每个任务仅需约1000张高质量图像

物理仿真流程

- 基础图像采集:收集符合特定要求的高质量图像

- 连续采样:在相机参数的连续空间中随机采样

- 物理渲染:基于采样参数进行物理准确的效果渲染

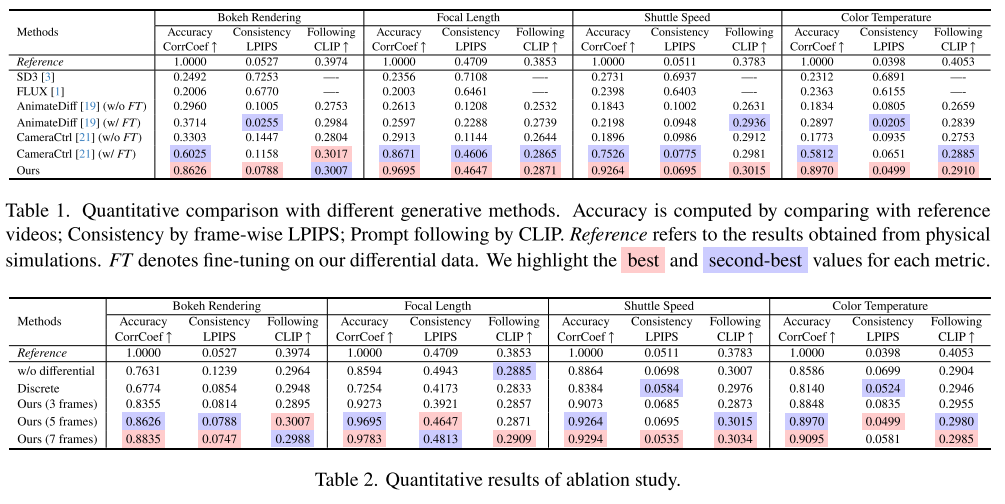

实验结果:突破性的性能提升

定量评估

- 准确性:与参考视频的相关系数达到0.86-0.97

- 一致性:LPIPS分数显著优于现有方法

- 生成质量:CLIP分数表明未损害整体生成能力

定性效果

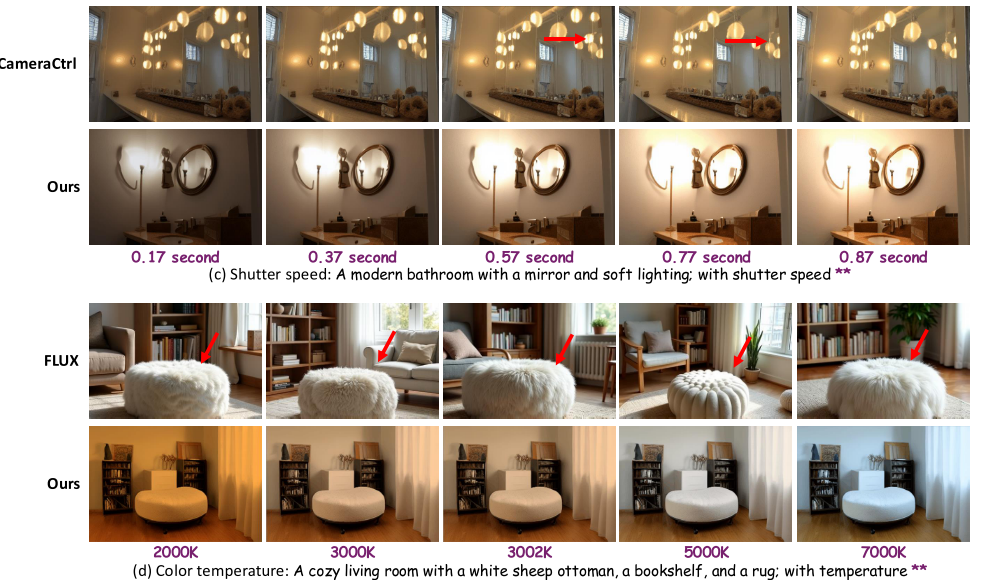

实验展示了令人印象深刻的效果:

- 景深控制:能够精确控制背景模糊程度,前景始终清晰

- 焦距变化:实现真实的变焦效果,场景内容保持一致

- 曝光调节:准确模拟不同快门速度的曝光效果

- 色温控制:甚至能区分3000K和3002K的细微色温差异

技术影响与应用前景

对摄影行业的影响

- 降低后期处理负担:直接生成具有正确相机效果的图像

- 创意探索工具:摄影师可以快速预览不同设备设置的效果

- 教育价值:帮助初学者理解相机参数对最终效果的影响

对AI领域的贡献

- 物理感知生成:为AI模型集成物理世界知识提供了新思路

- 条件控制精度:显著提升了生成模型的精确控制能力

- 跨模态一致性:为多模态生成任务提供了新的解决框架

技术细节与局限性

优势

- 数据效率高:相比传统方法需要大量数据,该方法仅需少量精心设计的数据

- 物理准确性:基于真实物理原理的仿真确保了效果的真实性

- 计算效率:通过巧妙的架构设计平衡了性能和计算开销

当前限制

- 相机参数范围:目前主要支持几种核心相机参数

- 场景类型依赖:对基础图像质量有一定要求

- 计算资源:尽管相对高效,但仍需要相当的GPU资源

未来展望

生成式摄影技术代表了AI理解物理世界的一个重要里程碑。它不仅解决了当前文本生成图像模型的一个关键问题,更重要的是为AI模型学习和应用物理知识开辟了新的道路。

随着技术的进一步发展,我们可以期待:

- 更多相机参数的支持:ISO、光圈形状、镜头畸变等

- 实时生成能力:在移动设备上实现实时的相机效果预览

- 与其他物理现象的结合:光照、材质、运动等更复杂的物理效果

结语

生成式摄影技术的出现标志着AI图像生成从"能生成"向"懂生成"的重要转变。它让我们看到了AI真正理解物理世界、并能够精确控制生成过程的可能性。

对于摄影爱好者来说,这项技术提供了前所未有的创意工具;对于AI研究者来说,它展示了如何将物理知识有效集成到深度学习模型中。

虽然这项技术还处于早期阶段,但它已经为我们展示了一个激动人心的未来:AI不仅能够创造,更能够像人类专家一样精确地控制创造过程。

更多推荐

已为社区贡献15条内容

已为社区贡献15条内容

所有评论(0)