当AI悄然融入工作流:看不见的风险与可控的治理之道

想象这样的画面:医院的医生在电子病历系统中勾选"自动生成病历摘要"按钮,系统快速整合患者信息生成文本;金融机构的分析师将未公开的项目数据粘贴到协作文档的对话框,向内置的智能助手询问分析建议;保险团队的员工习惯性地将客户群体分类需求丢进常用办公软件的"智能规划"模块......这些看似高效的操作,实则暗藏风险。

推荐更多阅读内容

管理的艺术:在互联网团队中构建公平感

们都在学“怎么用”,却很少想“为什么能这样用”

墨菲定律:程序员最该懂的“悲观”哲学

一、日常场景里的"隐形陷阱":AI如何绕过监管视线?

想象这样的画面:医院的医生在电子病历系统中勾选"自动生成病历摘要"按钮,系统快速整合患者信息生成文本;金融机构的分析师将未公开的项目数据粘贴到协作文档的对话框,向内置的智能助手询问分析建议;保险团队的员工习惯性地将客户群体分类需求丢进常用办公软件的"智能规划"模块…这些看似高效的操作,实则暗藏风险。

许多员工并未意识到,他们使用的办公套件、云服务平台甚至行业专用软件中,早已嵌入了人工智能功能。这些功能并非独立应用,而是以插件、快捷按钮或后台服务形式存在,与日常工作流深度绑定。当使用者点击某个按钮时,可能已经在无意间将敏感信息喂给了未经明确授权的算法模型——比如将包含个人标识的健康记录输入到未通过医疗合规认证的推理引擎,或是把未公开的财务预测数据传递给不具备金融数据处理资质的语言模型。

问题的核心在于,这类操作往往发生在企业IT部门设定的常规监控范围之外。传统的数据防护体系主要针对文件外发、邮件附件或外部网站访问,但对于嵌入在常用工具中的AI交互行为,既缺乏实时感知能力,也缺少针对性的管控策略。更棘手的是,部分功能甚至是由业务部门自主引入的"合规工具包",其底层调用的AI能力可能隐藏着不符合行业规定的数据处理逻辑。

二、从失控到可控:构建可视化的AI活动监测体系

面对这种"润物细无声"的风险扩散,首要任务是打破信息不对称的局面。企业需要建立一套能够实时捕捉终端AI使用痕迹的观察机制,就像给每台办公设备装上一面镜子,清晰映照出员工与智能功能的每一次互动。

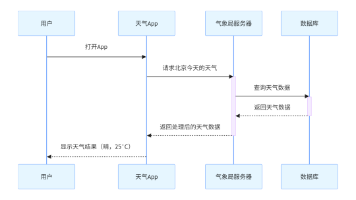

实现这一目标的关键,在于将监测模块尽可能靠近数据产生的源头。通过在用户设备本地部署轻量化的感知组件,可以在不干扰正常业务流程的前提下,精准识别出特定类型的交互行为:例如当某款文档工具调用自然语言处理接口生成内容时,或是当表格软件启动预测分析功能时,监测组件会记录下相关的操作上下文,包括涉及的文件类型、调用的功能模块以及输入数据的特征标签。

这种设计避免了将原始数据传回远程服务器带来的额外风险,同时通过本地化计算确保了响应速度。更重要的是,它能够穿透应用层的表象,深入分析具体的交互模式——不只是简单标记某个软件被使用,而是聚焦于"谁在什么场景下使用了何种AI能力处理了哪类数据"。例如,同样是使用办公套件的智能写作辅助,若输入内容包含客户联系方式和交易金额,则会被归类为高敏感操作;若仅用于润色普通通知文案,则视为低风险行为。

三、看得见的风险才有办法管理:治理策略的灵活调整

当企业获得了清晰的AI活动全景图后,接下来的挑战是如何将观察转化为行动。实践表明,简单粗暴地禁止所有非标准AI工具往往适得其反,反而会迫使员工转向更隐蔽的操作方式。真正有效的策略是基于具体场景制定差异化的管理方案。

对于医疗、金融等强监管行业,重点在于校验每个AI交互是否符合特定的合规要求。例如,检查医疗记录处理流程中是否混入了未脱敏的个人隐私信息,或者金融分析任务是否使用了未经授权的数据源。通过建立"提示词-数据类型-应用场景"的三维评估模型,管理者可以快速定位那些表面合规但实际违规的操作模式——比如在获得软件使用许可的前提下,因错误配置而导致敏感数据流入不匹配的算法模型。

在具体执行层面,企业可以根据风险等级划分不同的应对措施:对高频次且高风险的交互行为设置强制拦截或二次审批流程;对中等风险的操作提供实时提醒和规范指引;对低风险行为则保持开放态度,同时持续优化监测规则。这种分层治理的方法既保障了业务效率,又筑牢了安全防线。

四、延伸思考:平衡创新与规范的长期命题

随着人工智能技术进一步渗透到各行各业,类似的治理难题将会更加频繁地出现。未来的挑战不仅限于当前已知的办公软件和云服务平台,还可能延伸至物联网设备、工业控制系统甚至定制化开发的应用程序。这意味着企业需要建立一套动态演进的防护框架,既能快速适应新技术的涌现,又能始终保持对核心风险的敏锐洞察。

在这个过程中,技术工具只是基础支撑,真正的核心竞争力在于培养组织层面的AI素养和风险管理文化。通过定期的员工培训、案例分享和跨部门协作,可以帮助团队成员理解AI应用的潜在影响,形成主动识别风险的意识。与此同时,管理层也需要在创新激励与合规要求之间找到恰当的平衡点,既鼓励合理利用智能技术提升效率,又坚守保护用户权益和遵守法律法规的底线。

结语

看不见的风险才是最大的威胁,而可视化的管理则是化解危机的第一步。当企业能够清晰掌握AI在工作场景中的实际运用状况时,就具备了精准施策的前提条件。接下来的关键,是将这种认知转化为切实可行的治理机制,在释放技术红利的同时,牢牢守住安全与合规的根基。

推荐更多阅读内容

腾讯为何加速国产适配?政策、安全与战略自主的必然选择

当文档里的“隐形指令“开始操控AI:一场无声的安全攻防战

前端定时轮询的时间分段数学原理与实现:从“随机散点”到“精准对齐”的进阶实践

Ant Design Notification 报错与 rc-util 依赖问题深度排查实录

深入理解 lib-flexible:一套跨端响应式布局的通用解决方案

人工智能在网络蓝队自动化中的应用分析

聚焦网络安全法修正草案:完善责任体系,营造良好网络生态

完美解决表格偶数行背景色设置的CSS方案

智能体框架革新安卓应用漏洞检测

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)