【路径规划算法】主要的路径规划算法及其Python实现

本文介绍了路径规划算法的基本概念及其应用场景,包括自动驾驶、机器人导航等领域。重点分析了全局路径规划算法(Dijkstra、A*)和局部路径规划算法(DWA、势场法)的原理及优缺点,并提供了Python实现代码和可视化方法。Dijkstra算法能准确计算最短路径但效率较低,A*算法通过启发式搜索提高效率。局部算法如DWA适合动态环境,势场法简单但易陷局部最优。文章还展望了路径规划算法在自动驾驶、智

目录

一、路径规划算法是什么

在科技飞速发展的今天,路径规划算法就像一个隐形的幕后英雄,默默推动着众多前沿技术的进步。想象一下,你坐在自动驾驶汽车里,车辆轻松地穿梭在繁忙的街道,精准地躲避着行人与其他车辆,最终平稳地抵达目的地;又或者是在工厂中,机器人有条不紊地搬运着货物,灵活地绕过各种障碍物,高效地完成生产任务。这些看似神奇的场景,背后都离不开路径规划算法的支持。

路径规划算法,简单来说,就是在给定的环境中,为一个运动实体(比如车辆、机器人等)寻找一条从起始点到目标点的最优或近似最优路径的方法。这个路径可不是随意选择的,它要满足各种各样的条件,像避开障碍物、路径最短、时间最少、能耗最低等等。在自动驾驶领域,路径规划算法是确保车辆安全行驶的关键。它需要综合考虑道路状况、交通规则、其他车辆和行人的动态等因素,实时规划出最佳的行驶路线,避免碰撞和拥堵,保障乘客的安全和舒适。在机器人导航方面,无论是工业机器人在工厂里的操作,还是服务机器人在家庭中的工作,路径规划算法都能让它们在复杂的环境中自由移动,准确地完成任务。

二、主要路径规划算法大盘点

路径规划算法根据应用场景和实现方式的不同,可以分为全局路径规划算法和局部路径规划算法。这两种算法各有千秋,在不同的情况下发挥着重要作用。

2.1 全局路径规划算法

全局路径规划算法的目标是在已知环境地图的情况下,找到一条从起始点到目标点的最优路径。就像是你在出发前,通过地图软件规划出的从家到目的地的全程路线。它的优点是能够考虑全局信息,找到理论上的最优解。但缺点也很明显,计算量通常较大,而且对地图的准确性依赖较高。一旦地图信息有误或者环境发生变化,规划出的路径可能就不再适用。常见的全局路径规划算法有 Dijkstra 算法和 A * 算法。

Dijkstra 算法由荷兰计算机科学家艾兹赫尔・迪杰斯特拉于 1959 年提出,是一种典型的单源最短路径算法 。它的主要特点是以起始点为中心向外层层扩展,直到扩展覆盖所有顶点。在实际应用中,Dijkstra 算法常用于交通导航系统,帮助司机计算从出发地到各个目的地的最短行驶路线,节省时间和燃料。它也可以用于网络路由算法,确定数据包从源节点到目标节点的最优传输路径,提高网络传输效率。不过,Dijkstra 算法的时间复杂度较高,当使用邻接矩阵存储图时,时间复杂度为 O (V²),其中 V 是节点的数量。这意味着在大规模地图上,算法的运行效率会很低,需要消耗大量的时间和计算资源。

A算法是一种启发式搜索算法,它结合了 Dijkstra 算法的最优性和贪婪最佳优先搜索的高效性 。A算法的核心在于定义了一个评价函数 f (n)=g (n)+h (n),其中 g (n) 表示从起点到当前节点的实际代价,h (n) 则是对当前节点到目标节点的估算代价。通过这个评价函数,A算法能够在搜索过程中优先选择那些看起来最有希望通向目标的节点进行扩展,从而大大提高了搜索效率。在游戏开发中,A算法常被用于实现游戏角色的智能寻路,让角色能够在复杂的游戏地图中快速找到通往目标的最短路径。与 Dijkstra 算法相比,A算法在搜索过程中利用了启发式信息,能够更快地找到最优路径,时间复杂度和空间复杂度也相对较低。但 A算法的性能高度依赖于启发函数的设计,如果启发函数选择不当,可能会导致算法效率降低甚至无法找到最优解。

2.2 局部路径规划算法

局部路径规划算法主要针对动态、未知或部分未知的环境,强调实时性和适应性。它就像是自动驾驶汽车在行驶过程中,根据实时感知到的周围环境信息,如前方突然出现的障碍物、临时改变的交通状况等,及时调整行驶路径。局部路径规划算法的优点是能够快速响应环境变化,灵活性高。但由于它只考虑局部信息,可能无法找到全局最优路径,而且对传感器的依赖较大,如果传感器出现故障或误差,规划出的路径可能会存在安全隐患。常见的局部路径规划算法有 DWA 算法和势场法。

DWA(Dynamic Window Approach)算法,即动态窗口法,是一种基于机器人运动模型和环境信息的实时动态路径规划算法 。它通过在速度空间(v,w)中采样多组速度,并模拟这些速度在一定时间内的运动轨迹,再通过一个评价函数对这些轨迹打分,选择最优的速度发送给下位机。DWA 算法通常假设机器人在某一时间步长内只能以一定的速度前进,将机器人的状态建模为其位置和速度,用 (x, y, θ, v) 来表示,分别对应于 x 坐标、y 坐标、朝向角和线速度。在机器人导航中,DWA 算法能够让机器人在复杂的动态环境中快速做出决策,实时调整运动方向和速度,避开障碍物,安全地到达目标点。DWA 算法的实时性和适应性使其在动态环境中表现出色,但它的性能高度依赖于参数的设置,如动态窗口的大小、评分函数的权重等,这些参数需要根据具体的应用场景进行精细调整。在极端复杂的动态环境中,DWA 算法可能难以找到完全无碰撞的路径,需要与其他算法结合使用以提高路径规划的成功率。

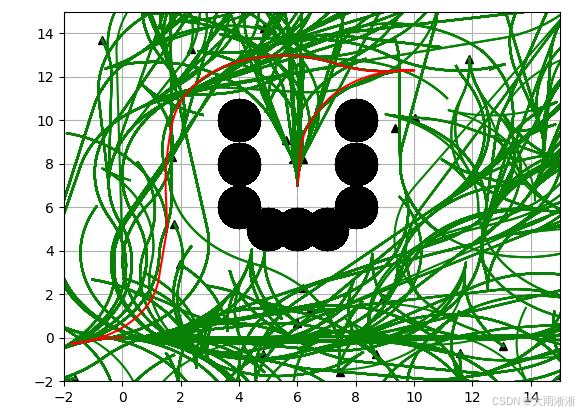

势场法,也叫人工势场法(Artificial Potential Field, APF) ,由 Khatib 于 1986 年提出,是一种虚拟力方法。该方法将路径规划问题转化为一种虚拟力场中的动态问题,机器人在这样的力场中受到目标引力和障碍物斥力的共同作用。在人工势场法中,目标点产生吸引势场,障碍物产生排斥势场,机器人在这些势场的共同作用下,会沿着合力方向移动。势场通常被定义为距离的函数。在实际应用中,势场法常用于机器人避障,通过设置合适的引力和斥力参数,机器人能够在避开障碍物的同时朝着目标点移动。势场法的优点是算法简单易懂,实现起来相对容易,通过调整引力和斥力函数的参数,还可以很好地控制机器人的运动轨迹。但势场法也存在一些不足之处,比如局部最小值问题,在复杂的势场环境中,机器人可能会遇到多个障碍物导致的势能极小值点,从而陷入无法到达目标点的困境;对于运动中的障碍物,单纯的人工势场法难以实时调整路径规划,可能需要额外的机制来应对;对于大型或不规则形状的障碍物,需要合理设计势场函数,否则可能导致机器人无法正确识别障碍物。

三、Python 实现路径规划算法

3.1 准备工作

在开始使用 Python 实现路径规划算法之前,我们需要安装一些必要的库。其中,NumPy 是一个用于处理多维数组和矩阵运算的库,它提供了高效的数值计算功能,对于路径规划算法中的数据处理非常有帮助。Matplotlib 则是一个强大的绘图库,我们可以使用它将路径规划的结果可视化,直观地展示算法的效果。

安装这些库非常简单,如果你使用的是 pip 包管理器,只需在命令行中输入以下命令:

pip install numpy matplotlib

如果你使用的是 Anaconda 环境,可以使用 conda 命令进行安装:

conda install numpy matplotlib

3.2 Dijkstra 算法的 Python 实现

下面我们来看看如何使用 Python 实现 Dijkstra 算法。首先,我们需要定义一个图的数据结构来表示环境。这里我们使用字典来表示图的邻接表,键为节点,值为该节点的邻居及对应的权重。

import heapq

def dijkstra(graph, start):

# 初始化距离字典,设为无穷大

distances = {node: float('infinity') for node in graph}

distances[start] = 0

# 优先队列,存放节点及其距离

priority_queue = [(0, start)]

while priority_queue: # 当队列不为空

current_distance, current_node = heapq.heappop(priority_queue)

# 如果当前距离大于已知距离,跳过

if current_distance > distances[current_node]:

continue

# 遍历邻居

for neighbor, weight in graph[current_node].items():

distance = current_distance + weight

# 更新距离

if distance < distances[neighbor]:

distances[neighbor] = distance

heapq.heappush(priority_queue, (distance, neighbor))

return distances

# 示例图,使用邻接表表示

graph = {

'A': {'B': 1, 'C': 4},

'B': {'A': 1, 'C': 2, 'D': 5},

'C': {'A': 4, 'B': 2, 'D': 1},

'D': {'B': 5, 'C': 1}

}

# 计算从节点'A'开始的最短路径

shortest_paths = dijkstra(graph, 'A')

print(shortest_paths)

代码解释:

- distances字典用于存储每个节点到起始节点的最短距离,初始时将所有节点的距离设为无穷大,将起始节点的距离设为 0。

- priority_queue是一个优先队列,使用heapq库实现,每次从队列中取出距离最小的节点。

- 在主循环中,不断从优先队列中取出当前距离最小的节点,遍历其邻居节点。如果通过当前节点到达邻居节点的距离比已知距离更短,则更新邻居节点的距离,并将其加入优先队列。

- 最后返回的distances字典中包含了从起始节点到所有其他节点的最短距离。

3.3 A * 算法的 Python 实现

接下来实现 A算法。A算法的关键在于启发函数的设计,这里我们以曼哈顿距离为例来实现启发函数。曼哈顿距离是指在网格中,从一个点到另一个点只能沿着水平和垂直方向移动时的最短距离。

import heapq

class Node:

def __init__(self, parent=None, position=None):

self.parent = parent

self.position = position

self.g = 0

self.h = 0

self.f = 0

def __eq__(self, other):

return self.position == other.position

def __lt__(self, other):

return self.f < other.f

def astar(maze, start, end):

start_node = Node(None, start)

start_node.g = start_node.h = start_node.f = 0

end_node = Node(None, end)

end_node.g = end_node.h = end_node.f = 0

open_list = []

closed_list = []

heapq.heappush(open_list, start_node)

directions = [(0, 1), (0, -1), (1, 0), (-1, 0)]

while open_list:

current_node = heapq.heappop(open_list)

closed_list.append(current_node)

if current_node == end_node:

path = []

current = current_node

while current is not None:

path.append(current.position)

current = current.parent

return path[::-1]

children = []

for direction in directions:

node_position = (current_node.position[0] + direction[0], current_node.position[1] + direction[1])

if 0 <= node_position[0] < len(maze) and 0 <= node_position[1] < len(maze[0]):

if maze[node_position[0]][node_position[1]] != 1:

new_node = Node(current_node, node_position)

children.append(new_node)

for child in children:

if child in closed_list:

continue

child.g = current_node.g + 1

child.h = abs(child.position[0] - end_node.position[0]) + abs(child.position[1] - end_node.position[1])

child.f = child.g + child.h

if child in open_list:

open_list.remove(child)

heapq.heappush(open_list, child)

return None

# 示例迷宫,0表示可通行,1表示障碍物

maze = [

[0, 0, 0, 0],

[0, 1, 0, 0],

[0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0]

]

start = (0, 0)

end = (3, 3)

path = astar(maze, start, end)

print(path)

代码解释:

- Node类用于表示图中的节点,包含父节点、位置、实际代价g、启发式估计代价h和总代价f。

- astar函数实现了 A * 算法的核心逻辑。首先初始化起始节点和目标节点,创建开放列表和关闭列表。

- 在主循环中,不断从开放列表中取出f值最小的节点,检查是否为目标节点。如果是,则回溯路径并返回。

- 生成当前节点的邻居节点,计算它们的g、h和f值。如果邻居节点不在关闭列表中,且f值更优,则更新其信息并加入开放列表。

- 启发函数h使用曼哈顿距离计算当前节点到目标节点的估计代价。

3.4 代码测试与可视化

为了验证我们实现的算法是否正确,并直观地展示路径规划的结果,我们可以使用 Matplotlib 库将路径在地图上绘制出来。

import matplotlib.pyplot as plt

# 假设maze和path是前面定义好的

# maze是迷宫地图,path是找到的路径

# 绘制迷宫

plt.imshow(maze, cmap='binary')

# 绘制路径

if path:

path_x = [p[1] for p in path]

path_y = [p[0] for p in path]

plt.plot(path_x, path_y, 'ro-')

plt.show()

这段代码首先使用plt.imshow绘制迷宫地图,然后如果找到了路径,就使用plt.plot将路径绘制在地图上,用红色的点和线表示。运行这段代码,你将看到一个可视化的路径规划结果,更加直观地理解算法的运行效果。通过这样的方式,我们可以轻松地测试和验证不同路径规划算法的性能和正确性 。

四、总结与展望

在这篇文章中,我们深入探索了路径规划算法的世界,从其基本概念到主要算法,再到 Python 实现,逐步揭开了这个领域的神秘面纱。Dijkstra 算法和 A算法作为全局路径规划算法的代表,为我们在已知环境中寻找最优路径提供了强大的工具。Dijkstra 算法以其简单直接的方式,能够准确地计算出从起始点到各个节点的最短路径,虽然计算量较大,但在一些对路径准确性要求极高的场景中,如交通网络的精确导航,仍然发挥着重要作用。A算法则巧妙地引入了启发式函数,大大提高了搜索效率,使其在游戏开发、机器人导航等领域得到了广泛应用。在复杂的游戏地图中,A算法能够让游戏角色快速找到目标,提升游戏的流畅性和趣味性;在机器人导航中,A算法能够帮助机器人在复杂的室内环境中高效地规划路径,完成任务。

DWA 算法和势场法作为局部路径规划算法,展现出了在动态、未知环境中的强大适应性。DWA 算法通过实时考虑机器人的运动模型和环境信息,能够快速做出决策,调整运动方向和速度,使机器人在动态环境中安全地移动。在人群密集的公共场所,服务机器人可以利用 DWA 算法灵活地避开行人,完成服务任务。势场法通过将路径规划问题转化为虚拟力场中的动态问题,让机器人在引力和斥力的作用下朝着目标前进,虽然存在局部最小值等问题,但在简单环境中的避障应用中,仍然具有一定的优势。在一些简单的仓库环境中,搬运机器人可以利用势场法避开固定的障碍物,完成货物搬运任务。

通过 Python 实现这些路径规划算法,我们不仅能够深入理解算法的原理和实现细节,还能感受到 Python 语言在科学计算和数据处理方面的便捷性和高效性。Python 丰富的库资源,如 NumPy 和 Matplotlib,大大简化了算法的实现过程,使我们能够快速地将算法应用到实际项目中。利用 NumPy 的数组操作功能,我们可以高效地处理路径规划中的数据;利用 Matplotlib 的绘图功能,我们可以直观地展示路径规划的结果,方便调试和优化算法。

展望未来,随着人工智能、物联网、大数据等技术的不断发展,路径规划算法也将迎来更广阔的发展空间和更多的机遇。在自动驾驶领域,路径规划算法将与环境感知、决策控制等技术深度融合,实现更加智能、安全、高效的自动驾驶。自动驾驶汽车将能够实时感知周围的交通状况、路况信息、行人动态等,通过路径规划算法快速规划出最优的行驶路线,避免交通事故,提高交通效率。在智能物流领域,路径规划算法将帮助物流机器人和无人机更加高效地完成货物的搬运和配送任务,降低物流成本,提高物流服务质量。物流机器人可以在仓库中快速规划出最优的搬运路径,提高货物的出入库效率;无人机可以在城市中规划出安全、高效的配送路径,实现快速送货上门。随着硬件计算能力的不断提升,路径规划算法将能够处理更加复杂的环境和大规模的数据,实现更高精度和更实时的路径规划。未来的路径规划算法可能会结合深度学习、强化学习等人工智能技术,实现自主学习和优化,根据不同的环境和任务自动调整算法参数和策略,提高路径规划的适应性和智能性 。

更多推荐

已为社区贡献60条内容

已为社区贡献60条内容

所有评论(0)