技术产品经理思维:独立开发者开源增值服务的需求挖掘技巧

增值服务是在开源核心功能之外,为用户提供的“更高效、更专业、更省心”的互补价值,且用户愿意为这份价值付费。类型例子目标用户专属支持1对1技术指导、优先级Bug修复企业/付费用户定制化服务根据用户需求修改代码、适配特定场景中大型企业Hosted 服务托管式部署(如Redis Cloud、MongoDB Atlas)不想自己运维的用户高级功能付费的API接口、可视化 dashboard、AI增强专业开

技术产品经理思维赋能独立开发者:开源项目增值服务的需求挖掘实战指南

元数据框架

标题:技术产品经理思维赋能独立开发者:开源项目增值服务的需求挖掘实战指南

关键词:技术产品经理思维、独立开发者、开源增值服务、需求挖掘、用户洞察、商业闭环、社区治理

摘要:

独立开发者是开源生态的核心驱动力,但“流量大、变现难”是普遍痛点。本文将技术产品经理的系统思维与开源场景深度结合,从「概念拆解→理论框架→实战工具→案例验证」全流程,教你如何从开源项目中挖掘高价值增值服务需求。你将学会:用KANO模型区分“用户想要”和“用户愿意付费”的需求;用文本挖掘从GitHub Issues中提取高频痛点;用RICE评分排序需求优先级;通过“核心功能标准化+增值功能个性化”设计变现路径。结合Tailwind UI、Redis Cloud等真实案例,本文将帮你建立“用户中心+数据驱动+商业闭环”的开源增值服务体系,让你的代码价值最大化。

1. 概念基础:开源增值服务的底层逻辑

要做好开源增值服务,首先得明确三个核心概念:开源项目的价值本质、增值服务的定义、技术产品经理思维的核心。

1.1 开源项目的价值本质:价值交换网络

开源项目的本质是开发者与用户的价值交换:

- 开发者贡献代码(解决某类问题的工具/库/框架);

- 用户贡献反馈(Issues、Discussions、Star)、流量(传播),或直接捐赠;

- 社区贡献迭代(Contributors提交PR完善功能)。

但这种交换是非对称的:开发者投入大量时间维护,用户却很少直接付费——这也是独立开发者的核心痛点:流量≠收入。

1.2 增值服务的定义:延伸的价值交换

增值服务是在开源核心功能之外,为用户提供的“更高效、更专业、更省心”的互补价值,且用户愿意为这份价值付费。常见的开源增值服务类型:

| 类型 | 例子 | 目标用户 |

|---|---|---|

| 专属支持 | 1对1技术指导、优先级Bug修复 | 企业/付费用户 |

| 定制化服务 | 根据用户需求修改代码、适配特定场景 | 中大型企业 |

| Hosted 服务 | 托管式部署(如Redis Cloud、MongoDB Atlas) | 不想自己运维的用户 |

| 高级功能 | 付费的API接口、可视化 dashboard、AI增强 | 专业开发者/企业 |

| 内容服务 | 付费文档、视频教程、认证课程 | 入门/中级开发者 |

关键原则:增值服务不能是“核心功能的付费墙”,而必须是“核心功能的延伸”——比如Tailwind CSS的核心是免费的CSS框架,但Tailwind UI(付费组件库)是“用Tailwind快速搭建页面”的延伸价值,用户不会觉得“被割韭菜”。

1.3 技术产品经理思维的核心:用户中心+商业闭环

技术产品经理(TPM)的思维与纯技术开发者最大的区别在于:

- 不是“我能做什么”,而是“用户需要什么,且愿意付费”;

- 不是“功能堆叠”,而是“用最小成本满足最高优先级需求”;

- 不是“写完代码就结束”,而是“从需求到变现的全流程闭环”。

对独立开发者而言,TPM思维的核心是把“代码逻辑”转化为“商业逻辑”——用系统方法挖掘用户需求,用产品化思维设计增值服务,用数据驱动迭代。

1.4 历史轨迹:开源从“免费”到“增值”的演化

开源增值服务的模式并非新鲜事,而是开源生态发展的必然结果:

- 2000年代:开源项目以“捐赠”为主要收入(如Apache软件基金会);

- 2010年代:“免费+增值”模式兴起(如GitHub Sponsors、GitLab Premium);

- 2020年代:AI与云原生推动“Hosted 服务”爆发(如Stable Diffusion的付费API、LangChain的企业版)。

本质是:开源生态从“社区驱动”转向“社区+商业双驱动”——商业收入反哺社区,形成正向循环。

2. 理论框架:需求挖掘的第一性原理

需求挖掘是开源增值服务的起点。技术产品经理的需求挖掘,不是“听用户说想要什么”,而是通过系统方法提取“用户未说出口的痛点”。

2.1 第一性原理推导:用户付费的底层逻辑

用户愿意付费的本质是:付费成本 < 用增值服务节省的时间/金钱成本。用公式表示:

V=(Ts−Tp)×R−Cp V = (T_s - T_p) \times R - C_p V=(Ts−Tp)×R−Cp

其中:

- ( V ):用户的“价值感知”(>0时愿意付费);

- ( T_s ):用开源核心功能解决问题的时间;

- ( T_p ):用增值服务解决问题的时间;

- ( R ):用户的时间价值(如企业开发者每小时值100美元);

- ( C_p ):增值服务的付费成本。

例子:某企业用开源Redis需要花10小时运维(( T_s=10 )),用Redis Cloud只需1小时(( T_p=1 )),企业时间价值( R=100 )美元/小时,Redis Cloud月费( C_p=50 )美元。则:

V=(10−1)×100−50=850>0 V = (10-1) \times 100 - 50 = 850 > 0 V=(10−1)×100−50=850>0

企业愿意付费——这就是Redis Cloud的成功逻辑。

2.2 竞争范式分析:“免费+增值”vs“纯付费”vs“捐赠”

| 模式 | 优势 | 劣势 | 适合场景 |

|---|---|---|---|

| 免费+增值 | 低门槛获客、灵活变现 | 需要平衡免费与付费用户需求 | 有稳定用户基数的开源项目 |

| 纯付费 | 收入直接、定位清晰 | 获客难度大、社区活跃度低 | 垂直领域的专业工具 |

| 捐赠 | 操作简单、社区友好 | 收入不稳定、依赖用户自觉 | 早期小项目 |

结论:对独立开发者而言,“免费+增值”是最优解——既保留开源的流量优势,又能通过增值服务变现。

2. 理论框架:需求挖掘的系统方法

需求挖掘是增值服务的核心——没有正确的需求,再完美的增值服务都是空中楼阁。技术产品经理的需求挖掘,遵循“收集→分类→排序→验证”的闭环流程。

2.1 需求收集:从“被动听”到“主动挖”

需求收集的核心是覆盖“所有用户触点”,包括:

(1)定量数据:用工具抓取客观需求

- GitHub生态:Issues(用户的问题)、Discussions(用户的讨论)、Star/Fork数(用户的兴趣)、Releases(用户对新版本的反馈);

- 用户行为数据:如果你的开源项目有web界面,可以用Google Analytics或Plausible统计“用户点击最多的功能”“停留最久的页面”;

- 付费数据:如果有早期增值服务,可以统计“用户最常购买的套餐”“退款率最高的服务”。

(2)定性数据:用调研获取深层需求

- 用户访谈:找10-20个核心用户(Star≥100的项目可以找Top 100用户),问开放性问题:“用这个工具时,你最头疼的是什么?”“如果有付费服务,你愿意为什么买单?”;

- 问卷调研:用Typeform或Google Forms做问卷,问题要具体(如“你愿意每月花10美元购买优先级Bug修复吗?”);

- 社区互动:在Discord、Slack、Twitter等社区主动发起讨论,比如“大家希望这个工具增加什么功能?”。

2.2 需求分类:用KANO模型区分“想要”与“需要”

用户的需求是混乱的——有人说“要更快”,有人说“要更轻”,有人说“要支持更多平台”。KANO模型可以帮你把需求分为三类,快速识别“用户愿意付费的需求”:

KANO模型的三类需求

- 基本需求(Must-have):用户认为“必须有”的功能,没有就会流失(如开源库必须支持Python 3.10)。这类需求不能做增值服务——否则用户会反感。

- 期望需求(Performance):用户希望有,但没有也能接受的功能(如“工具运行得更快”“文档更详细”)。这类需求可以做增值服务的基础(如“付费用户享受到更快的API响应速度”)。

- 兴奋需求(Delighter):用户没想到但会惊喜的功能(如“工具能自动帮我生成测试用例”“AI自动修复Bug”)。这类需求是高价值增值服务的核心——用户愿意为“惊喜”付费。

KANO模型的应用步骤

用问卷调研用户对需求的态度,问题示例:

- “如果工具没有功能A,你会有多不满意?”(5分制:非常不满意→非常满意)

- “如果工具拥有功能A,你会有多满意?”

根据回答,将需求归类到KANO模型的四个象限(基本、期望、兴奋、无差异)。

2.3 需求排序:用RICE评分确定优先级

收集到的需求可能有上百个,必须排序——优先做“影响大、成本低”的需求。RICE评分是技术产品经理常用的排序工具,公式:

RICE=Reach×Impact×ConfidenceEffort RICE = \frac{Reach \times Impact \times Confidence}{Effort} RICE=EffortReach×Impact×Confidence

| 指标 | 定义 | 评分范围 |

|---|---|---|

| Reach | 该需求能影响的用户数量(如1000个付费用户) | 1-10000+ |

| Impact | 需求对用户的价值(高=3,中=2,低=1) | 1-3 |

| Confidence | 你对“需求准确性”的信心(如80%=0.8) | 0.1-1 |

| Effort | 实现需求的成本(如“需要10小时”=10) | 1-100+ |

例子:某开源工具的需求“增加Windows支持”:

- Reach=500(影响500个用户);

- Impact=3(高价值,因为很多用户因不支持Windows而流失);

- Confidence=0.8(有80%的把握需求准确);

- Effort=20(需要20小时适配)。

则RICE评分= (500×3×0.8)/20 = 60。

另一需求“增加一个小功能按钮”:

- Reach=100,Impact=1,Confidence=0.9,Effort=5。

- RICE评分= (100×1×0.9)/5 = 18。

结论:优先做“增加Windows支持”的需求——它的RICE评分更高,更值得投入。

2.4 需求验证:用最小可行性测试(MVP)避免踩坑

需求排序后,必须验证——不要直接投入大量时间做完整的增值服务,先做MVP(最小可行产品)测试。

MVP的定义:用最少的成本,验证“用户是否愿意为需求付费”。常见的MVP形式:

- ** landing page**:用Carrd或Vercel做一个简单的页面,描述增值服务的功能,放一个“预约试用”按钮,看有多少用户点击;

- 预售:在GitHub Discussions中宣布“即将推出某增值服务”,问用户“愿意支付多少费用”;

- 小范围测试:找10-20个核心用户,免费或低价提供增值服务,收集反馈。

例子:某独立开发者的开源项目是“Python的API框架”,通过需求挖掘发现用户需要“托管式部署”。他做了一个MVP:用Docker快速搭建一个托管服务,找5个用户试用,收集到的反馈是“需要支持自定义域名”“希望有更详细的监控”——这些反馈帮他调整了增值服务的功能,避免了后期返工。

3. 架构设计:开源增值服务的系统结构

需求明确后,需要设计增值服务的架构——架构决定了服务的 scalability(扩展性)、可维护性和用户体验。

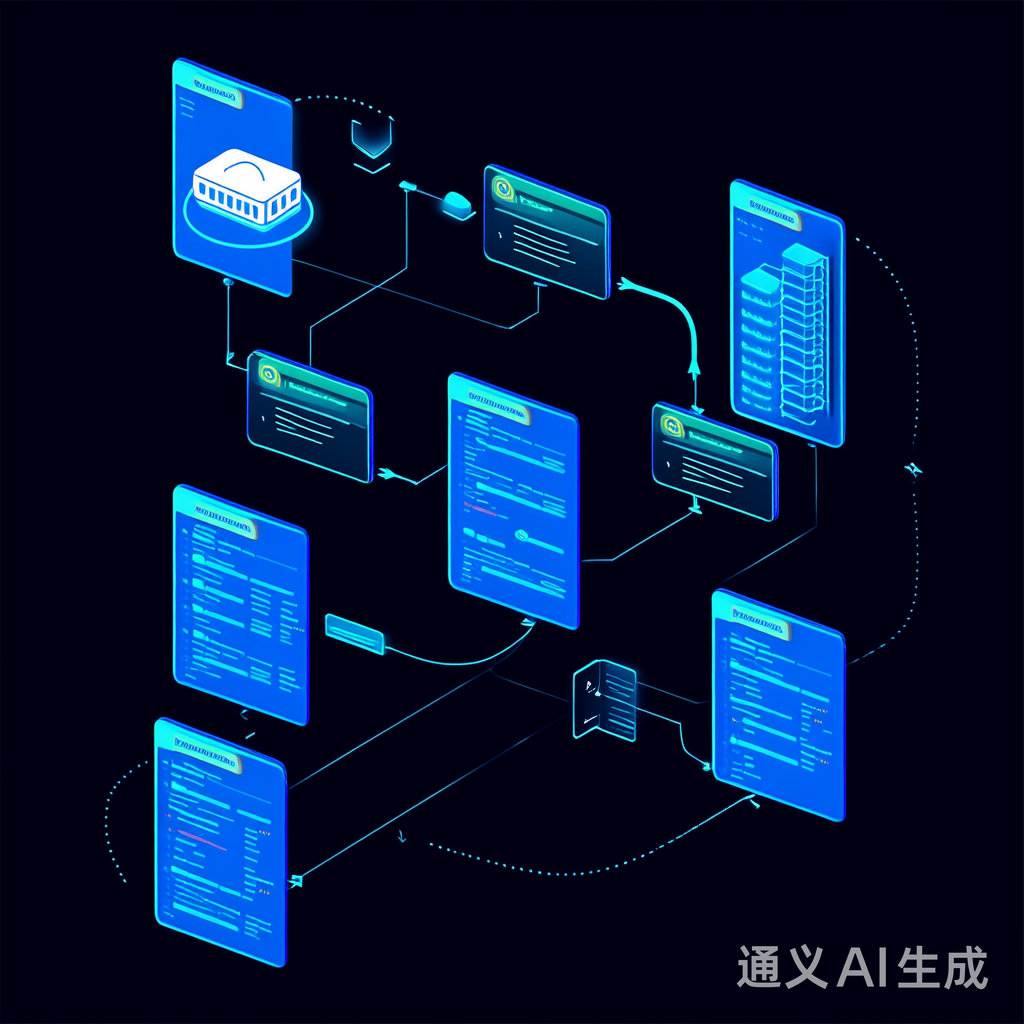

3.1 系统架构图:从核心到增值的分层模型

用Mermaid绘制开源增值服务的核心架构:

graph TD

A[核心开源产品<br>(库/工具/框架)] --> B[增值服务层<br>(专属支持/定制化/Hosted/高级功能)]

B --> C[用户分层系统<br>(免费用户/付费用户/企业用户)]

C --> D[商业闭环系统<br>(支付/客服/ revenue 管理)]

A --> E[社区生态系统<br>(Issues/Discussions/Contributors)]

E --> B[增值服务层<br>(基于社区反馈的需求)]

D --> A[核心开源产品<br>(用收入反哺维护)]

各层的核心职责:

- 核心开源产品:提供基础功能,是流量的来源;

- 增值服务层:基于需求挖掘的结果,提供付费价值;

- 用户分层系统:区分免费/付费/企业用户,提供差异化服务;

- 商业闭环系统:处理支付(Stripe/PayPal)、客服(Zendesk/Intercom)、收入管理(QuickBooks);

- 社区生态系统:收集需求、驱动增值服务迭代,同时用收入反哺社区(如资助Contributors)。

3.2 设计模式:增值服务的关键原则

(1)核心功能标准化,增值功能个性化

核心开源产品要标准化(比如支持主流语言、主流框架),确保覆盖最大用户群;增值服务要个性化(比如为企业用户定制适配、为付费用户提供专属功能),满足用户的差异化需求。

例子:Tailwind CSS的核心是标准化的CSS框架(支持所有前端项目),Tailwind UI是个性化的组件库(付费用户可以选择“企业级组件”“Startup风格组件”)。

(2)高频需求免费,低频高价值需求付费

高频需求(如“工具能运行”“文档能访问”)要免费——这是用户使用的基础;低频但高价值的需求(如“定制化开发”“优先级Bug修复”)要付费——这些需求的用户愿意为“低频率但高价值”买单。

例子:Redis的核心功能(缓存、数据库)免费,但“托管式部署”(Redis Cloud)是低频需求(用户不需要每天部署),但价值高(节省运维时间),所以付费。

(3)用户分层:用“阶梯式服务”提升ARPU(客单价)

用户分层的核心是让不同层次的用户支付不同的价格,提升ARPU(每用户平均收入)。常见的分层模式:

| 层级 | 服务内容 | 价格 |

|---|---|---|

| 免费用户 | 基础功能、社区支持 | 0元 |

| 个人付费 | 高级功能、优先级支持 | 10-50美元/月 |

| 企业付费 | 定制化服务、1对1指导、SLA保障 | 500-10000美元/月 |

关键:每一层的服务都要比上一层“高一个量级的价值”——比如企业用户的SLA保障(99.99%可用性)是个人用户没有的,所以愿意支付更高价格。

4. 实现机制:需求挖掘的工具与代码实战

理论需要落地——本节将用Python代码演示如何从GitHub Issues中提取高频需求,并用文本挖掘工具分析用户痛点。

4.1 工具准备:需要的库

- PyGitHub:访问GitHub API,获取Issues数据;

- Pandas:处理结构化数据;

- NLTK:自然语言处理(分词、去停用词);

- Counter:统计关键词频率。

安装命令:

pip install PyGitHub pandas nltk

4.2 代码实战:从GitHub Issues中提取高频需求

步骤1:初始化GitHub客户端

首先,你需要一个GitHub Token(在GitHub Settings→Developer Settings→Personal Access Tokens中生成)。

from github import Github

import pandas as pd

from nltk.tokenize import word_tokenize

from nltk.corpus import stopwords

from collections import Counter

import nltk

# 下载NLTK的停用词库

nltk.download('punkt')

nltk.download('stopwords')

# 初始化GitHub客户端

g = Github("YOUR_GITHUB_TOKEN")

步骤2:获取开源仓库的Issues数据

以“requests”库(Python的HTTP请求库)为例,获取所有Issues:

# 获取仓库(替换为你的仓库名,如"psf/requests")

repo = g.get_repo("psf/requests")

# 获取所有Issues(包括开放和关闭的)

issues = repo.get_issues(state="all")

# 收集Issues的标题、内容、创建时间

data = []

for issue in issues:

data.append({

"title": issue.title,

"body": issue.body if issue.body else "", # 处理空内容

"created_at": issue.created_at

})

# 转换为DataFrame

df = pd.DataFrame(data)

print(f"共收集到{len(df)}条Issues")

步骤3:文本预处理(分词、去停用词)

用户的Issues内容通常有很多噪音(如“啊”“哦”“请问”),需要预处理:

def preprocess_text(text):

# 1. 转小写

text = text.lower()

# 2. 分词(将句子拆分为单词)

tokens = word_tokenize(text)

# 3. 去除停用词(如"the"、"a"、"and")和标点

stop_words = set(stopwords.words("english"))

tokens = [

token for token in tokens

if token.isalpha() # 只保留字母(去除数字、标点)

and token not in stop_words # 去除停用词

]

return tokens

# 对标题和内容进行预处理

df["tokens"] = df["title"].apply(preprocess_text) + df["body"].apply(preprocess_text)

步骤4:统计高频关键词

用Counter统计所有tokens的频率,提取高频关键词:

# 合并所有tokens

all_tokens = [token for tokens in df["tokens"] for token in tokens]

# 统计频率

keyword_counts = Counter(all_tokens)

# 输出前20个高频关键词

print("高频需求关键词:")

for keyword, count in keyword_counts.most_common(20):

print(f"- {keyword}: {count}")

步骤5:结果分析

以“requests”库的Issues为例,高频关键词可能包括:

- “ssl”(SSL证书问题);

- “proxy”(代理设置问题);

- “timeout”(超时问题);

- “authentication”(认证问题)。

这些高频关键词就是用户的核心痛点——比如“ssl”问题频繁出现,说明用户需要“更简单的SSL配置”或“优先级的SSL问题支持”,这就是增值服务的需求点(如“付费用户享受到1小时内的SSL问题响应”)。

4.3 边缘情况处理:如何应对模糊需求?

用户的需求 often 是模糊的(如“我需要更多功能”“这个工具不好用”),必须用5W1H追问,把模糊需求转化为具体需求:

| 问题 | 目的 | 例子 |

|---|---|---|

| Who | 谁在使用?(个人/企业?开发者/非开发者?) | “你是个人开发者还是企业工程师?” |

| What | 需要什么具体功能? | “你说的‘更多功能’是指支持更多API吗?” |

| When | 什么时候需要?(紧急/非紧急?) | “你需要这个功能在本周内上线吗?” |

| Where | 在什么场景下使用?(开发/测试/生产?) | “你是在开发环境还是生产环境遇到这个问题?” |

| Why | 解决什么问题?(效率/成本/体验?) | “没有这个功能会导致你每天多花1小时吗?” |

| How | 希望怎么使用?(界面/API/命令行?) | “你希望通过界面点击还是API调用实现?” |

4. 实现机制:增值服务的落地步骤

需求明确、架构设计完成后,需要落地增值服务——从0到1的关键是“小步快跑,快速迭代”。

4.1 步骤1:验证核心开源产品的价值

增值服务的前提是核心开源产品有足够的用户和粘性——如果你的开源项目只有100个Star,用户很少,做增值服务肯定失败。

验证指标:

- Star数≥1000(说明有一定的用户基础);

- Issues月均≥50(说明用户有活跃的反馈);

- Fork数≥100(说明有开发者愿意参与迭代)。

4.2 步骤2:开发MVP(最小可行增值服务)

MVP的目标是用最少的成本验证“用户愿意付费”。以“Hosted 服务”为例,MVP的开发步骤:

- 选择托管平台:用Vercel(前端)、AWS EC2(后端)或Docker(容器化)快速搭建;

- 实现核心功能:比如“一键部署开源工具”“基本的监控 dashboard”;

- 设置支付通道:用Stripe的“定价表”功能,快速创建付费套餐(如“个人版$10/月,企业版$100/月”);

- 上线 landing page:用Carrd做一个简单的页面,描述服务功能、价格,放一个“立即试用”按钮。

4.3 步骤3:小范围测试与迭代

找10-20个核心用户(如Star≥10的用户、经常参与Discussions的用户),免费或低价提供MVP,收集反馈:

反馈问题示例:

- “部署速度太慢,需要5分钟”→优化部署流程(用云函数加速);

- “监控 dashboard 没有实时数据”→增加实时数据功能;

- “价格有点高,愿意付$8/月”→调整定价。

4.4 步骤4:规模化推广

MVP验证成功后,需要推广——目标是让更多用户知道你的增值服务。常见的推广渠道:

- GitHub生态:在README中添加增值服务链接,在Discussions中宣布“新增付费服务”,用GitHub Sponsors展示;

- 开发者社区:在Twitter、LinkedIn、Reddit(如r/programming)、SegmentFault、知乎分享;

- 内容营销:写博客(如“如何用我的开源工具+增值服务节省80%的时间”)、拍视频(如“10分钟学会用我的Hosted服务”);

- 合作伙伴:与相关工具的开发者合作(如“用我的API框架+你的Hosted服务,效果更好”)。

5. 实际应用:真实案例分析

用两个真实案例,验证前面的方法论——理论是否有效,看真实结果。

5.1 案例1:Tailwind CSS→Tailwind UI(增值服务:付费组件库)

背景

Tailwind CSS是2020年以来最火的CSS框架,核心功能是“ utility-first CSS”(用原子类构建页面)。但用户反馈:“用Tailwind写页面很快,但需要自己写很多组件(如按钮、卡片),很麻烦”。

需求挖掘过程

- 收集需求:通过GitHub Issues、Discussions收集到“需要现成组件”的反馈超过500条;

- 分类需求:用KANO模型分析,“现成组件”是期望需求(用户希望有,但没有也能活);

- 排序需求:用RICE评分,Reach=10000+(Tailwind有百万级用户),Impact=3(高价值),Confidence=90%,Effort=50(需要开发大量组件),RICE= (10000×3×0.9)/50=540,优先级极高;

- 验证需求:做了一个MVP(10个组件的付费套餐),找100个用户测试,反馈“愿意付费”。

增值服务结果

Tailwind UI于2021年推出,定价$149/人(终身)或$29/月(团队)。截至2023年,Tailwind UI的月收入超过100万美元——成为独立开发者通过开源增值服务变现的标杆案例。

5.2 案例2:Redis→Redis Cloud(增值服务:托管式Redis)

背景

Redis是开源的内存数据库,核心功能是“高速缓存”。但用户反馈:“部署和管理Redis太麻烦,需要自己处理扩容、备份、高可用”。

需求挖掘过程

- 收集需求:通过GitHub Issues、用户调研收集到“不想自己运维Redis”的反馈超过1000条;

- 分类需求:用KANO模型分析,“托管式Redis”是兴奋需求(用户没想到,但有了会很惊喜);

- 排序需求:用RICE评分,Reach=100000+(Redis有千万级用户),Impact=3,Confidence=95%,Effort=100(需要搭建托管平台),RICE= (100000×3×0.95)/100=2850,优先级极高;

- 验证需求:做了一个MVP(支持基本的部署、备份),找50个企业用户测试,反馈“愿意付费”。

增值服务结果

Redis Cloud于2016年推出,定价$0.015/GB/小时(按需付费)或$5/月(基础版)。截至2023年,Redis Cloud的年营收超过5亿美元——成为开源项目商业化的经典案例。

6. 高级考量:增值服务的长期发展

开源增值服务不是“一锤子买卖”,而是长期的生态建设——需要考虑扩展性、安全性、伦理和未来演化。

6.1 扩展性:从100用户到10000用户的挑战

当用户量增长时,增值服务的scalability(扩展性)是核心挑战。常见的扩展性问题及解决方法:

| 问题 | 解决方法 |

|---|---|

| 服务器压力大 | 用云原生技术(如Kubernetes)做容器化部署 |

| 数据库性能瓶颈 | 用分片(Sharding)或读写分离 |

| 用户支持压力大 | 用AI客服(如ChatGPT)处理常见问题 |

6.2 安全性:保护用户数据与隐私

增值服务涉及用户的付费信息、业务数据,必须重视安全:

- 数据加密:用SSL/TLS加密传输数据,用AES-256加密存储数据;

- 权限控制:用RBAC(基于角色的访问控制)限制用户权限(如普通用户不能访问企业用户的数据);

- 合规性:遵守GDPR(欧盟数据保护法)、CCPA(加州消费者隐私法)等法规。

6.3 伦理维度:平衡商业与社区的关系

开源增值服务的核心伦理问题是**“不能牺牲社区利益换取商业收入”**。关键原则:

- 收入反哺社区:用部分增值服务收入资助Contributors、支付服务器费用;

- 透明化:向社区公开增值服务的收入用途(如“本月收入的20%用于资助Contributors”);

- 保持开源核心功能的免费:不能把核心功能放到增值服务里(如“要使用Redis的核心功能,必须付费”)。

6.4 未来演化:AI驱动的增值服务

AI是开源增值服务的未来方向——用AI提升增值服务的价值密度。常见的AI驱动增值服务:

- AI 支持:用GPT-4为付费用户提供“智能技术指导”(如“我的代码报错了,帮我分析原因”);

- AI 生成:用Stable Diffusion为付费用户生成“定制化的UI设计”,或用Copilot生成“定制化的代码”;

- AI 预测:用机器学习预测用户的需求(如“用户最近经常问‘如何优化性能’,可以推出‘AI性能优化服务’”)。

7. 综合与拓展:独立开发者的战略建议

最后,总结独立开发者做开源增值服务的10条核心建议:

7.1 建议1:先做好核心开源产品

增值服务的基础是核心产品有价值——如果你的开源项目没人用,做增值服务肯定失败。先花6-12个月打磨核心产品,积累1000+ Star、50+ Issues/月的用户基础。

7.2 建议2:建立“用户反馈循环”

每两周收集一次用户反馈(用问卷、访谈或Discussions),每月调整一次增值服务——用户的需求是动态的,你的服务也要动态迭代。

7.3 建议3:优先做“Hosted 服务”或“高级功能”

Hosted 服务的变现效率最高(用户不需要自己运维,愿意付费),高级功能的边际成本最低(开发一次,无限次销售)——这两类是独立开发者的“黄金赛道”。

7.4 建议4:用Stripe简化支付流程

Stripe是技术产品经理常用的支付工具,支持信用卡、PayPal、Apple Pay等多种支付方式,且集成简单(用Stripe的API或定价表功能,10分钟就能搭建支付系统)。

7.5 建议5:用Zendesk做用户支持

Zendesk是专业的客服工具,支持邮件、聊天、电话等多种渠道,且能自动分类问题(如“Bug反馈”“ billing 问题”)——帮你节省大量的客服时间。

7.6 建议6:不要贪大求全

增值服务的核心是**“小而美”**——先做1-2个高价值的需求,比如“Hosted 服务”或“专属支持”,不要一开始就做10个功能(会分散精力,影响体验)。

7.7 建议7:用收入反哺社区

用部分增值服务收入资助Contributors、支付服务器费用或举办社区活动——社区是开源项目的根基,反哺社区能保持社区的积极性。

7.8 建议8:学习产品经理的思维

技术开发者往往更关注“技术实现”,而产品经理更关注“用户需求”——建议学习《精益创业》《用户体验要素》等产品经理书籍,建立“用户中心”的思维。

7.9 建议9:跟踪关键指标

定期跟踪增值服务的关键指标,比如:

- 付费转化率(免费用户→付费用户的比例,目标≥5%);

- ARPU(每用户平均收入,目标≥$10/月);

- Churn Rate(用户流失率,目标≤5%/月);

- NPS(净推荐值,目标≥30)。

7.10 建议10:保持耐心

开源增值服务的变现需要时间——从0到1可能需要6-12个月。不要急着赚钱,先把用户体验做好,收入自然会来。

8. 结论:代码的价值,在于解决用户的问题

独立开发者的核心竞争力不是“写代码的能力”,而是“用代码解决用户问题的能力”。开源增值服务的本质,是把“解决问题的能力”转化为“可变现的价值”——而技术产品经理的思维,就是帮你完成这个转化的桥梁。

最后,用一句话总结:“你的代码有多能解决用户的痛点,你的增值服务就有多能赚钱”。

希望本文能帮你从“写代码的开发者”变成“懂产品的创业者”——让你的代码,不仅有流量,更有价值。

参考资料

- 《精益创业》(Eric Ries)——MVP的核心理论;

- 《用户体验要素》(Jesse James Garrett)——产品设计的底层逻辑;

- GitHub官方文档(https://docs.github.com/)——GitHub API的使用;

- Stripe官方文档(https://stripe.com/docs)——支付系统的集成;

- Tailwind UI案例(https://tailwindui.com/)——开源增值服务的成功案例;

- Redis Cloud案例(https://redis.com/redis-cloud/)——Hosted 服务的商业化。

更多推荐

已为社区贡献801条内容

已为社区贡献801条内容

所有评论(0)