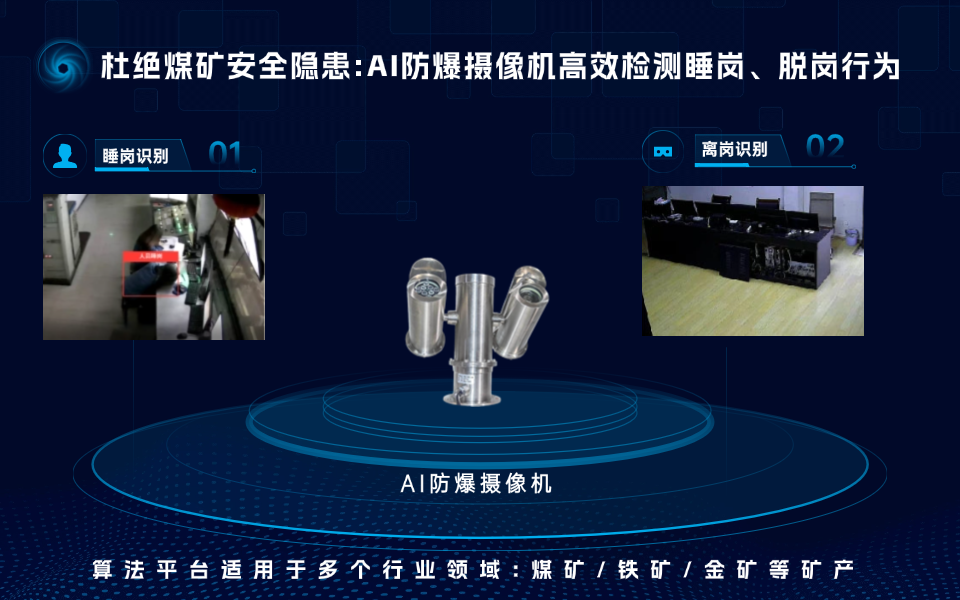

乐迪信息:杜绝煤矿安全隐患:AI 摄像机高效检测睡岗、脱岗行为

AI视觉识别技术正改变煤矿安全管理模式,通过实时监测矿工睡岗、脱岗等行为,实现从被动记录到主动干预的转变。该系统能减轻人工监控负担,提高预警效率,但需持续优化算法适应井下复杂环境,并与管理制度协同形成"人防+技防"体系,在保障隐私前提下切实提升安全生产水平。

煤矿井下的每一分钟,都关系着生产安全与矿工生命。长期以来,睡岗、脱岗这类看似“轻微”的行为,往往是重大事故的隐藏导火索。传统监控方式高度依赖人工盯屏,效率低、易疲劳、漏报多,难以实现全天候无死角覆盖。而随着人工智能视觉识别技术的深入应用,这一局面正在悄然改变。

在深井之下,人的注意力难以持续集中。监控室内,屏幕闪烁,多个画面同时切换,值班人员长时间注视极易出现视觉盲区与判断延迟。一个闭眼的瞬间、一次不经意的离岗,都可能成为风险链条上的脆弱一环。过去我们依靠制度约束和人工抽查,但终究难以根除这类瞬时性、隐蔽性的违规行为。

AI摄像机的引入,不是简单叠加技术,而是对安全管理逻辑的根本重构。这类设备内置高性能算法模型,能够实时识别人员姿态、眼部状态、位置信息等关键指标。一旦识别到人员睡岗、打盹、擅自离岗等状态,系统将立即触发告警,推送信息至调度中心和相关管理人员,实现快速响应。

不同于传统监控的“记录-回放”机制,AI视觉系统做到了从被动记录到主动干预的跨越。它像是一位永不疲倦的安全员,始终以稳定的注意力凝视井下关键岗位,不漏过任何一个异常瞬间。在实际应用中,这类系统已在多个矿区落地,有效减少因人员状态异常导致的事故隐患。

技术的意义不在于替代人,而是增强人的能力。AI摄像机提供了一种连续、客观的监测手段,减轻了人眼负担,也避免了因人情、疲劳、疏忽等因素造成的判断偏差。管理人员能够更专注于决策和调度,而不必持续进行高强度、低效率的视觉巡检。

当然,技术应用也需兼顾伦理与隐私。井下监控区域应明确告知,数据的使用需严格遵循安全管理规范,不得用于非安全目的。只有在尊重人员尊严的前提下,技术才能发挥最大效能,真正成为保障安全的工具,而非控制的手段。

值得注意的是,AI识别并非万能。井下环境复杂,光线变化、粉尘干扰、设备遮挡等因素仍可能影响识别精度。因此,系统需要持续优化和迭代,结合多传感器信息融合,增强在恶劣条件下的鲁棒性。同时,也需保留人工复核机制,避免误报带来的不必要的生产中断。

真正的安全治理,不能仅靠技术单兵突进。AI摄像机是重要一环,但仍需与规章制度、培训教育、应急演练等环节紧密协同。只有当技术手段融入管理全流程,形成“人防+技防”的有机体系,才能构筑起真正牢固的煤矿安全防线。

我们期待,更多创新技术能够扎根煤矿一线,从一个个具体而微的隐患入手,脚踏实地提升安全生产水平。不追求大而全的系统陈列,而是聚焦真实场景中的痛点,用可靠、高效、实用的工具,守护每一位矿工的生命安全。

更多推荐

已为社区贡献39条内容

已为社区贡献39条内容

所有评论(0)