超材料:概念、理论、性能和应用

超材料行业研究报告摘要 超材料是一种通过人工微结构设计实现自然界材料无法具备的特殊物理特性(如负折射率、负泊松比等)的前沿材料。当前研究热点包括AI驱动的逆向设计、动态可重构技术和多功能耦合超材料等。中国科研机构(上海交大、国防科大等)在热辐射和机械超材料领域取得突破性进展,如AI设计模型将开发周期从数年缩短至3个月。 应用方面,军工领域(隐身蒙皮、超材料无人机)占据半壁江山,民用市场(建筑节能、

目录:

一、“超材料”概念解析

二、超材料的种类及结构特征和性能优势

三、超材料研究进展及主要研发机构

四、超材料规模化应用现状及难点和趋势

五、超材料在检测能力和技术新产品开发方面的应用

六、超材料主要供应商及其产品性能优势和供应能力

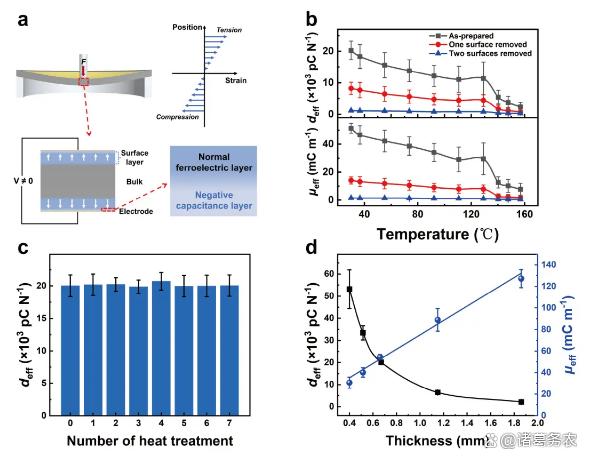

超高机电响应的半导型挠曲电压电超材料

一、“超材料”概念解析

“超材料”(Metamaterial)指的是一类人工设计的、具有特殊性质的结构性材料。它们之所以“超”,是因为它们拥有自然界中常规材料所不具备的物理特性(如负折射率、负磁导率等),这些特性主要来源于其精巧设计的微观结构,而不是构成材料本身的化学成分。

以下是理解超材料的几个关键点:

1. 核心原理:结构决定性质

传统材料的性质(如硬度、导电性、光学特性)主要由其原子和分子的种类及排列(化学成分)决定。

超材料的性质则主要甚至完全由其人工设计的微观/宏观结构单元(称为“人工原子”或“超原子”)的形状、尺寸、排列方式以及它们之间的相互作用决定。这些结构单元的尺度通常小于它们要作用的外场(如电磁波、声波)的波长。

通过精确设计这些结构,可以创造出自然界中不存在的等效材料参数(如负介电常数、负磁导率),从而实现对光、声、热、机械波等的非常规操控。

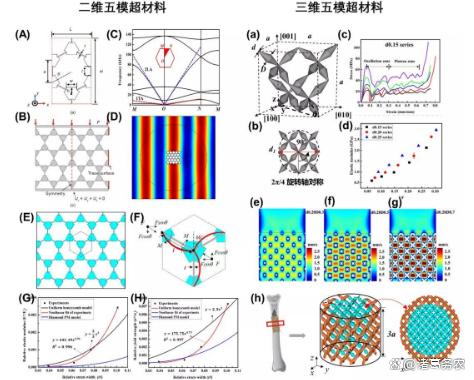

增材制造的五模超材料

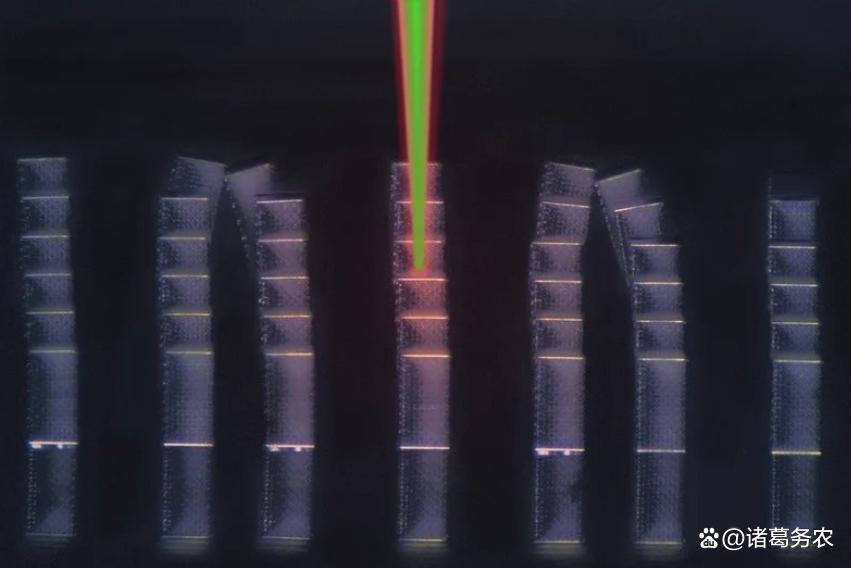

2. 最著名的特性:负折射率

这是超材料最引人注目的特性之一。自然界中所有已知材料的折射率都是正值。

特殊的超材料(尤其是电磁超材料)可以实现等效的负折射率。这意味着当光(或其他电磁波)从一种介质(如空气)进入这种超材料时,折射光线会出现在法线的另一侧(与常规折射方向相反)。

负折射率是实现完美透镜(理论上可以突破衍射极限)、隐身衣等革命性应用的基础物理原理。

3. 其他非凡特性(取决于设计):

-

异常光学特性: 除了负折射率,还可以实现超高的各向异性、完美吸收、异常强的光学非线性等。

-

声学操控: 声学超材料可以实现负声折射率、声聚焦、声隐身、超常声吸收或隔音等。

-

机械特性: 力学超材料可以具有负泊松比(拉胀材料,越拉越粗)、负刚度、可编程变形、优异的抗冲击吸能等非常规力学行为。

-

热学特性: 热学超材料可以实现热隐身、热集中、热伪装、引导热流等。

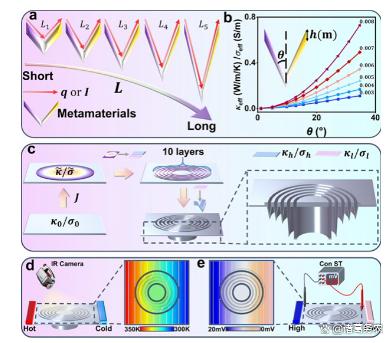

V-ETDFM 热超材料示意图与结构设计原理

4. 应用潜力(部分仍处于研究或早期应用阶段):

-

超级透镜: 突破传统光学显微镜的衍射极限,观察更小的物体(如病毒、生物大分子)。

-

隐身技术: 电磁波隐身(雷达隐身、光学隐身)、声波隐身。

-

新一代天线和通信设备: 更小、更高效、多频段、可重构的天线;改善信号传输和接收。

-

传感器: 高灵敏度传感器,用于检测生物分子、化学物质、应力等。

-

高效太阳能吸收器: 近乎完美地吸收特定波长的光,提高太阳能电池效率。

-

声学设备: 超薄隔音材料、超指向性扬声器、声学成像设备。

-

先进医疗设备: 如改善医学成像(MRI)、靶向治疗等。

-

可编程材料与软机器人: 具有自适应或可变形能力的结构。

5. 关键挑战:

-

制造: 许多超材料需要在纳米或微米尺度上精确制造复杂的三维结构,成本高、难度大。

-

损耗: 金属基超材料在高频(如光学波段)存在显著的欧姆损耗,限制了性能。

-

带宽: 许多超材料的特殊效应只在特定频率范围内有效,带宽较窄。

-

设计复杂性: 优化设计以满足特定需求需要复杂的计算和仿真。

6. 简单总结:

超材料不是指某种特定的化学物质,而是指通过人工设计的特殊结构来获得自然界材料无法实现的奇特物理性质的材料。就像用乐高积木搭出传统建筑材料无法实现的形状和功能一样,科学家用精心设计的“结构单元”搭建出能操控波(光、声等)或力(机械力、热流等)的非凡材料,为未来技术带来巨大的想象空间和应用前景。它们是材料科学和物理学交叉融合的前沿领域,开启了“按需设计材料性质”的新时代。

二、超材料的种类及结构特征和性能优势

(一) 超材料分类及特征

1. 电磁超材料

结构特征:亚波长谐振单元(如开口环、金属线阵列)周期性排列。左手材料(介电常数ε和磁导率μ同时为负)实现负折射。

性能参数:负折射率(突破衍射极限);等效介电常数/磁导率(可设计为负值)工作频段(微波至可见光)。

优势:隐身斗篷(电磁波绕射),超级透镜(分辨率超越光学极限),低剖面天线(华为合作开发卫星通信天线)。

2. 声学超材料

结构特征:亥姆霍兹共鸣器、周期性散射体或五模结构(类流体声学响应)。五模超材料:金刚石晶格构型,孔隙率>90%。

性能参数:声子带隙(特定频率声波禁止传播),等效负模量/密度(低频吸声),吸声频段可调(如298–379 Hz)。

优势:声隐身(水下声波操控),低频噪声吸收(传统材料难以实现)。

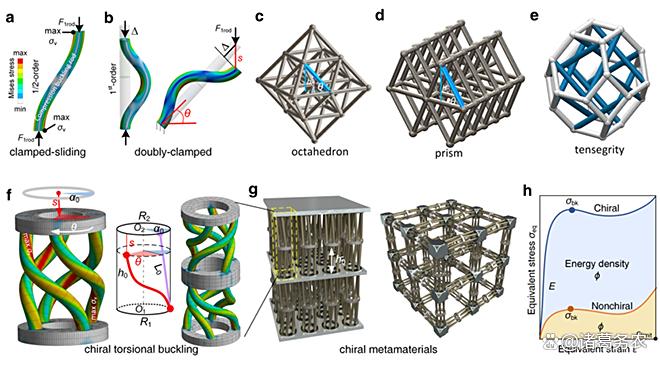

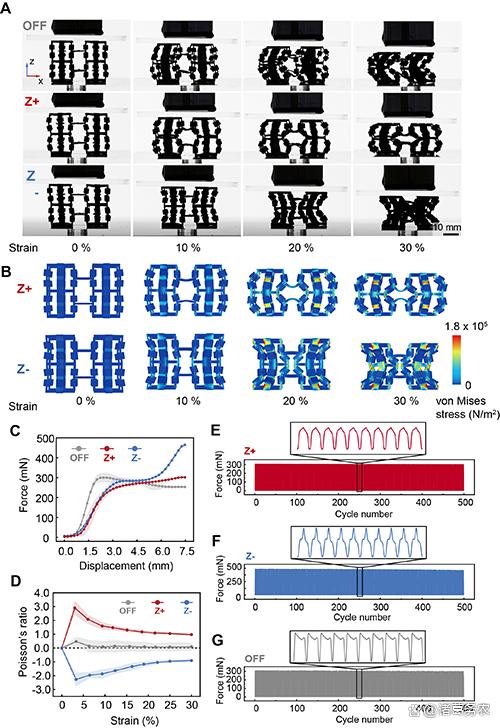

不同超结构设计与变形模式

3. 力学超材料

结构特征:负泊松比结构(拉胀材料),内凹蜂窝、手性结构,受压时横向膨胀。双网络架构(MIT开发),刚性支柱+柔性线圈交织,提升延展性。

性能参数:泊松比(可低至−0.8),能量吸收效率(>67.9%@0.15应变),断裂伸长率(高达726.94%,仿生超织物)。

优势:高能量吸收(抗震材料),轻量化高强(航空航天结构)。

4. 热学超材料

结构特征:多层异质结构(金属/介质交替)或V形折叠几何(调控热流路径);仿柚皮多面体微结构(圆形支柱优化散热)。

性能参数:等效热导率(可设计为各向异性),努塞尔数(衡量散热效率,>1),辐射冷却功率(79 W/m²,仿生超织物)。

优势:热隐身(热流绕行敏感区域),高效散热(电子器件热管理)。

5. 多功能耦合超材料

结构特征:电热双功能材料(中国科大),V形折叠结构同步调控电流与热流。辐射冷却超织物(仿生设计),核壳纤维结构(粘土核心/聚合物外壳)实现高反射(96.85%)与高发射(91.09%)。

性能参数:压电系数(>20000 pC/N,BaTiO₃基超材料),机电响应温度稳定性(>居里点不退极化)。

优势:多物理场协同控制(如柔性电子器件),能源零消耗制冷(建筑与纺织品应用)。

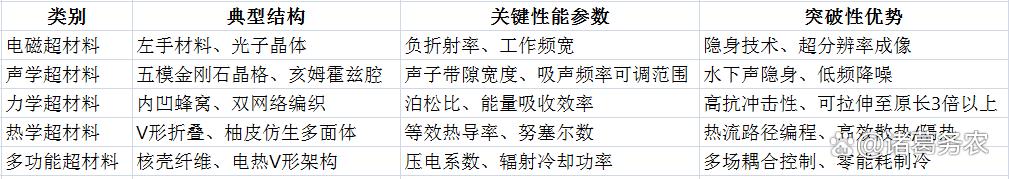

(二)关键性能参数对比

下表总结主要超材料类别的核心参数与性能突破点:

主要几类超材料及其核心参数与性能突破

(三)超材料的核心优势总结

突破自然限制:实现负折射、负泊松比等自然界不存在的特性。

性能可编程性:通过结构设计精确调控等效参数(如热导率、模量)。

轻量化与多功能集成:高孔隙率结构(如五模超材料)兼顾轻质与声学性能1;双网络设计解决“强度-延展性”矛盾。

智能制造兼容性:增材制造(3D打印)实现复杂微结构(如SLS成形负泊松比蜂窝)。

(四) 挑战与前景

挑战:制造精度限制(纳米级结构量产困难),频带局限性(如电磁超材料窄带宽)。

前沿方向:动态可调超材料,几何变换实现电/热隐身参数实时调控;生物医学应用,金刚石晶格支架优化骨修复力学与传质性能。

市场规模化:全球市场规模预计2030年达548.6亿美元(年增60.3%)。

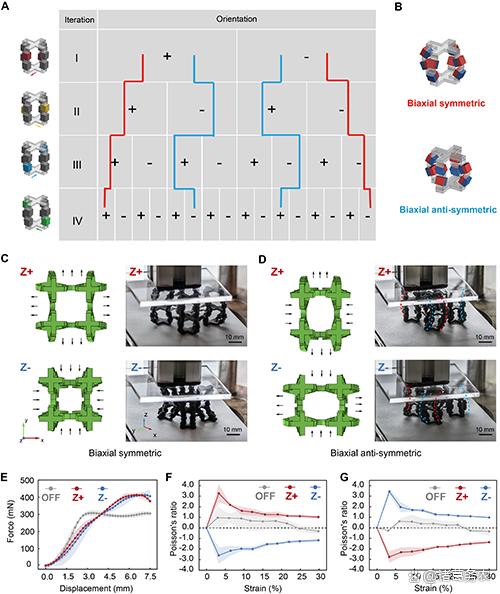

双轴正交各向异性磁性超材料结构与性能

三、超材料研究进展及主要研发机构

(一)核心研发机构与代表性进展

1. 上海交通大学

突破性成果:开发全球首个热辐射超材料逆向设计AI模型,实现材料设计从“经验试错”到“智能生成”的跨越。该模型可批量生成5万组候选方案,将设计周期从数年缩短至3个月,并成功应用于航天热控、建筑节能(如双波段超材料使屋顶降温21℃)。

技术亮点:首创“三平面建模法”构建1500+种三维结构数据库,结合深度学习实现光谱特性精准匹配。

2. 国防科技大学

机械超材料创新:提出“手性扭曲超结构”,通过压缩扭转屈曲替代传统弯曲屈曲,使承载强度提升5-20倍、弹性应变能密度提升2-160倍,突破轻质高强韧超材料的设计瓶颈(发表于《Nature》)。

3. 中国科学技术大学

电热双功能超材料:设计V形三维可折叠结构,首次实现热流路径的空间动态规划,支持热隐身与电传输协同调控,为柔性电子热管理提供新方案,发表于《Advanced Functional Materials》。

4. 荷兰格罗宁根大学/特文特大学

磁性软超材料:利用流体控制技术编程3D磁性体素,实现材料泊松比的正/负切换及软体机器人精准控制,解决复杂磁化结构制备难题。

(二)当前研究热点

1. AI驱动的超材料设计:

逆向设计:如上海交大构建的AI模型,输入目标光谱即可输出最优材料结构与组分,突破传统“遍历搜索”限制。

跨尺度优化:结合生物灵感(如火山天牛体表结构)提炼三维拓扑构型,提升热辐射效率。

2. 热管理超材料:

零能耗降温:宽带/单波段选择性热辐射超材料实现环境温度降低5–21℃,应用于建筑节能(屋顶涂料)、电子器件热调控。

动态热流调控:中国科大V形结构实现热流路径的3D可编程,推动多物理场隐身技术。

3. 机械超材料可编程化

性能实时重构:如形状记忆合金(SMA)集成机械超材料,通过温度触发力学响应切换,支持振动隔离、触觉模拟。

超大弹性储能:国防科大“手性扭曲理论”实现20%形变范围内高精度力学控制。

4. 多功能与动态重构

磁电热多场耦合:荷兰团队开发磁性软超材料晶格,磁场调控下快速切换正交各向异性(膨胀/收缩模式)。

不同磁场下超材料晶格结构压缩变化

(三)技术难点与挑战

设计复杂度高:超材料需协调微结构、组分、维度等多参数(上百万种组合),传统方法依赖经验试错,普适性设计工具缺乏。

多物理场耦合建模难:热-电-力场相互干扰(如中国科大V形结构需同步优化热流与电传输),跨尺度仿真计算成本极高。

可控制备工艺受限:三维复杂结构(如手性扭曲胞元、磁性体素)的精密制造仍依赖多步注射、分层固化等复杂工艺,量产难度大。

实验验证成本高:AI生成海量方案中仅少数可实验验证(如上海交大仅实测4种AI设计材料),制约高性能材料筛选效率。

(四)未来重点方向

AI与多学科深度交叉:发展“生成式AI+物理模型”混合算法,提升设计可解释性;构建材料基因库加速新结构发现。

面向产业化的应用开发:低成本可喷涂热辐射超材料(溶液法制备)、可穿戴热管理纺织品、航天轻量化热控部件。

建筑节能领域:双波段超材料年节能达75 MJ/㎡(约20度电),缓解城市热岛效应。

动态可重构能力提升:利用SMA、磁性组件实现超材料性能实时切换,适应多变环境(如航天器热控、软体机器人)。

标准化与数据库建设:建立开源超材料设计平台(如上海交大数据库),共享AI模型与实验数据,推动领域协作。

(五)总结

超材料研究已进入 “AI+多学科交叉+产业应用” 的新阶段:中国机构(上海交大、国防科大、中科大)在热辐射、机械超材料领域引领突破;国际团队聚焦动态重构(如荷兰磁性超材料)。未来需攻克 “设计-制备-验证”全链条瓶颈,同时推动低成本制造与规模化应用,以实现超材料在能源、航天、生物医疗等领域的革新价值。

四、超材料规模化应用现状及难点和趋势

超材料作为具备特殊物理性能的人工结构材料,正从实验室走向规模化应用,但仍面临诸多工程化挑战。

(一)规模化与工程化应用现状

1. 产能扩张与基地建设

头部企业加速布局:光启技术在全国建设五大生产基地(709、905、906、106、洛阳基地),其中株洲905基地(2025年7月投产)、天津906基地(2025年投产)将显著缓解军工订单积压问题710。华秦科技同步推进隐身材料产线调试。

民用领域试水:光启与中汽中心共建实验室探索车用超材料,并联合研发超材料手机壳(预计2-3年后应用);消费电子领域2023年市场规模达10亿元,预计2025年翻倍。

2. 军工主导,民用渗透提速

国防应用占比近50%:2023年市场规模达56亿元,主要覆盖战机隐身蒙皮、舰艇吸波结构等,光启技术单件产品已集成36类功能、1917项性能指标。

通信与能源突破:5G/6G超材料天线需求激增(2023年通信领域市场规模18亿元);光伏超材料增效层提升转化率至35%,预计2030年全球20%光伏板加载。

3. 新兴场景探索

低空经济:光启推出超材料无人机,通过“功能结构一体化”设计降低制造成本,提升生存能力,乐山106基地专注整机组装与试飞。

零能耗降温:上海交大AI设计双波段热辐射超材料,使建筑表面降温21℃,年节能75MJ/㎡(相当于20度电),已应用于建筑节能涂料。

(二) 核心难点与挑战

设计复杂度高,需协调微结构、组分、维度等上百万种参数组合,传统设计依赖经验试错。例如航天隐身需同时解决“红外测不着”与“雷达探不到”、“减重量”与“藏得深”等十大矛盾;多物理场耦合建模难:热-电-力场相互干扰(如战机蒙皮需兼顾气动/隐身/结构强度),跨尺度仿真计算成本极高。

制造工艺与一致性瓶颈,三维复杂结构(如手性扭曲胞元、磁性体素)依赖多步注射、分层固化等工艺,量产良率低;华秦科技需自主开发核心设备实现纳米级公差控制。

标准缺失,行业缺乏统一检测规范,导致产品验证周期长(如AI生成5万组方案仅实测4种)。

成本与产业化矛盾,军工领域要求40年寿命与高性能,但民用市场需低成本。例如超材料无人机需“当手机做”以压缩成本,而当前产能优先保障军工订单,民用推广受限。原材料进口依赖:钛合金等高端金属2023年国产化率仅55%,预计2025年提升至65%。

(三)发展趋势与突破方向

AI驱动设计,设计周期从数年缩短至3个月,支持柔性薄膜/涂料等多形态应用。

生成式AI+物理模型融合:通过“三平面建模法”建立1500+种结构数据库,实现材料性能上限突破。

动态可重构与多功能集成。军工领域,光启推进“功能结构一体化”,将通信天线、电磁屏蔽、热管理等功能集成至单件蒙皮。民用领域,磁性软超材料实现泊松比正负切换,支持软体机器人精准控制;SMA形状记忆合金触发力学响应实时重构。

低成本制造与跨领域渗透。降本路径,超表面单元成本从2020年10美元/单元降至2023年2.5美元;溶液法制备热辐射涂料推动建筑节能规模化。

新兴场景包括,6G通信,可编程超表面(RIS)技术预计2030年覆盖全球30%基站。生物医疗,2030年后生物相容性超材料有望用于医疗植入。

政策与产业链协同,中国设立50亿元专项基金,税收优惠(研发费用加计扣除150%)刺激企业创新。光启“1+7+N”战略:以超材料为核心,构建七大能力平台赋能飞机制造、智能汽车等N个行业。

(四)总结:产业化临界点与未来展望

超材料工程化正处于 “AI突破设计瓶颈-产能放量-民用场景破局” 的关键阶段:

短期(2025-2027):军工产能集中释放(光启三大基地投产),AI设计工具普及,建筑节能/消费电子成民用突破口。

长期(2030后):量子超材料、生物超材料等交叉领域兴起,全球市场规模有望突破500亿美元。

当前核心矛盾仍是 “高性能-低成本-量产一致性” 的三角平衡。破局需依赖 AI设计范式革新、工艺标准化推进及跨学科协作生态 的建立,方能实现从“实验室神器”到“工业革命级材料”的跨越。

微观超材料样品光学显微图像

五、超材料在检测能力和技术新产品开发方面的应用

超材料在检测、测试及表征设备领域的应用,正通过其独特的电磁调控、力学响应和结构设计能力,推动检测精度、效率和场景适应性的革命性突破。

(一)超材料如何提升核心检测性能指标

1. 灵敏度突破极限

电磁传感:马来西亚团队设计的四足加载超材料吸收器(MMA)传感器,在2.615 GHz处吸收率达99.98%,通过电场集中效应将介电常数检测灵敏度提升至107.55 MHz,可识别0.4–1.4 mm厚度样品的微小介电变化。

生物分子检测:Nb₂O₅零损耗半导体增强的超表面等离子体共振(ZLSMSPR)传感器,利用宽禁带半导体抑制光损耗,将折射率灵敏度提升30倍,抗体药物亲和力检测限达44.5 pM(0.018 μg/mL),突破传统SPR技术瓶颈。

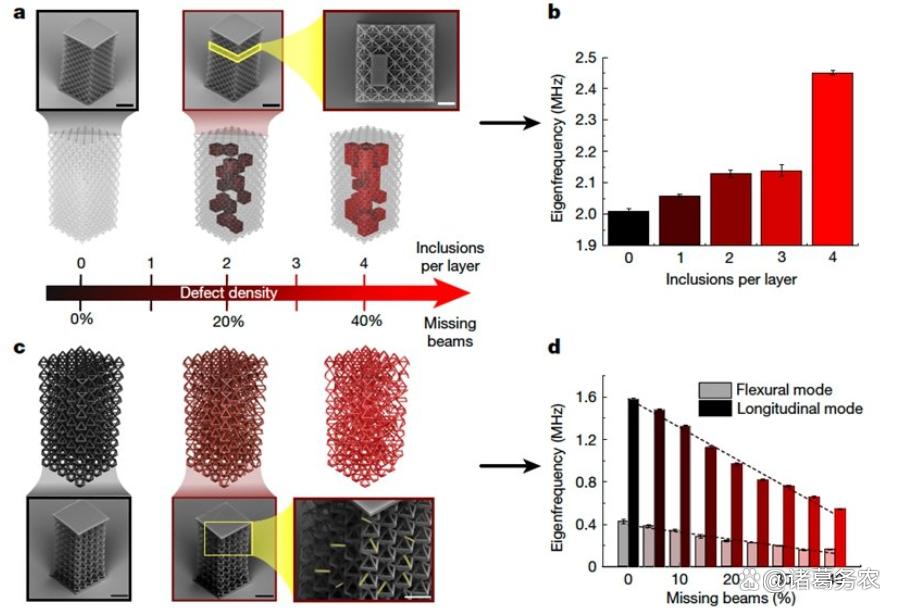

动态缺陷识别超材料

2. 多模态与多功能集成

分级超材料传感器(HMm-CBs):通过三层结构(Au基底、CNT谐振器、比色阵列)同步实现太赫兹波分子指纹识别(检测限0.003 mg/L)和可视化比色响应,可同时分析四环素残留和虾新鲜度,解决传统传感器功能单一问题。

极端DNG超材料:集成多单元分裂环谐振器(SRR)与ZnO薄膜,在8 GHz处吸收率达73%,兼具电解质电导率检测与缺陷识别能力,适用于复杂环境监测。

3. 复杂环境适应性增强

柔性可弯曲设计:四足MMA传感器通过15°弯曲测试,Q因子保持204,在折叠设备、曲面部件检测中保持稳定性。

耐候性提升:广皓天错动折弯测试设备采用超材料驱动系统,在-40℃至150℃环境下维持±0.001 mm位移精度,满足汽车、航空航天极端工况测试需求。

(二) 超材料赋能的颠覆性检测技术

1. 非接触式动态表征

激光诱导共振声谱法(LIRAS):麻省理工学院开发的双激光技术,通过激发超材料微观结构(如50–200 μm聚合物塔)的振动响应,非破坏性提取动态刚度、阻尼特性及缺陷分布,检测效率较纳米压痕法提升百倍

应用场景:高通量筛选抗冲击超材料(如头盔内衬)、医用超声透镜设计,实现MHz级应变速率下的全向弹性张量测绘。

2. 智能缺陷与应力分析

振动缺陷识别:LIRAS技术通过共振频率偏移检测超材料内部隐形缺陷(如缺失梁或固体夹杂物),灵敏度达每1%梁缺失率频率降低27 kHz,为微器件无损质检提供新范式。

多轴应力模拟:广皓天设备基于超材料的多轴协同驱动,垂直升降(100 mm)与水平移动(80 mm)联动,精准复现飞行器多向气流应力状态,解决了传统设备无法模拟复杂载荷的痛点。

3. 人工智能驱动的检测优化

机器学习辅助分子识别:HMm-CBs传感器结合反向传播神经网络(BPNN),对四环素盐酸盐的分类识别率达100%,错误率为0%,显著提升复杂基质样本的分析可靠性。

FDTD仿真预验证:里约大学团队通过有限差分时域模拟优化SRR阵列电场分布,将电解质检测频率偏移敏感性降至3.13 MHz/(S·m⁻¹)。

(三) 超材料重构测试设备与平台能力

1. 高精度测试仪器升级

超材料传感系统:广皓天设备集成瑞士压电式力传感器(分辨率0.01N)和光栅尺(精度±0.001mm),结合超材料力学响应特性,可捕捉UTG超薄玻璃微应力形变,提升折叠屏手机可靠性评估精度。

紧缩场测试平台:光启技术建成21套紧缩场实验室,覆盖0.36 Hz–40 GHz频段,支持10米级产品全尺寸散射测量,检测效率提升7倍,为军工超材料蒙皮提供24小时无间断验证。

2. 跨行业检测标准建立

汽车天线测试革新:光启与中汽中心共建全球首套汽车紧缩场测试系统,填补整车天线远场性能检测空白,推动车联网通信标准落地。

CNAS全项认证:光启测试中心获力学、热学、无损检测等全链条资质,为超材料从研发到量产提供权威验证体系。

(四) 典型超材料检测器件性能对比

下表总结了代表性超材料传感器的技术优势:

超材料传感器技术优势(示例)

(五) 总结:超材料如何重塑检测范式

1. 核心价值:

-

精度跃迁:从微米级缺陷识别到pM级分子检测,突破物理极限;

-

效率革命:LIRAS等技术将高通量表征从“小时级”压缩至“分钟级”;

-

场景拓展:柔性、耐候、多物理场耦合设计,覆盖从深海到太空的极端环境。

2. 未来方向:

-

动态可重构超材料:MIT双网络设计(刚性支架+柔性线圈)启示下一代自适应检测器件开发;

-

AI-超材料闭环:上海交大AI逆向设计模型与光启CNAS平台结合,实现“设计-制造-检测”全链条优化;

-

产业渗透加速:建筑节能(双波段热辐射超材料)、消费电子(可折叠屏测试)将成为民用化主力场景。

超材料在检测领域的本质突破,在于将 “结构设计”转化为“功能创造” ——从被动响应走向主动赋能,推动检测技术从“经验依赖”迈向“智能精准”时代。随着光启等企业全产业链检测平台的完善,以及MIT、浙江大学等机构的创新技术落地,超材料正成为高端检测装备不可替代的核心引擎。

六、超材料主要供应商及其产品性能优势和供应能力

超材料行业已形成以军工为核心、多领域渗透的产业格局,主要制造商在技术路线和应用场景上各具优势。

(一)头部制造商与技术优势

1. 光启技术(中国)

产品与技术:第四代超材料结构件,实现“功能结构一体化”,融合隐身、通信、热管理等多功能于单件蒙皮,满足战机40年寿命要求。超材料无人机,全机身应用超材料,减重30%同时提升生存能力。

性能优势:轻量化与高强度,第四代产品在同等强度下重量仅为传统材料50%; 电磁调控,支持雷达、红外、可见光全波段隐身,吸波率>99%。

供应能力:2025年株洲905基地(7月投产)、天津906基地投产后,年产能提升至20万件以上。2025年初新增7.8亿元航空结构件订单,良品率97.51%。

2. 西部超导(中国)

产品与技术:低溫超導線材(Nb-Ti/Nb3Sn):全流程自主生产,应用于可控核聚变装置(如EAST项目)。

性能优势:临界电流密度达3000 A/mm²(4.2K, 12T),全球领先。稳定性,-269°C极低温环境下性能波动<1%。

供应能力:2025年提升至3000吨/年,占全球低溫超導市場35%。

3. American Superconductor(AMSC,美国)

产品与技术:二代高溫超導帶材(YBCO):唯一商业化供应商,用于SPARC核聚变项目。

性能优势-能效比:超导感应加热设备能效>90%,较传统技术高40%。

供应能力:美国能源部订单支撑产能,2025年带材产量超500公里/年。

(二)细分领域核心供应商

1. 国防与航空航天

华秦科技:隐身涂层材料,耐温>800°C,应用于高超音速飞行器。

永鼎股份:二代高温超导带材(Bi-2223),磁通钉扎技术国际领先,供应可控核聚变装置。

2. 能源与电力传输

能源电力行业超材料主要供应商及产品

3. 医疗与科研设备

宁波建信医用超导磁体(MRI),国内市占率第一,年产能500台。Bruker HTS(德国)高端科研磁体,精度达纳米级,全球实验室市占率80%。

4. 消费电子与新兴应用

SuNAM(韩国)可彎曲超導帶材,曲率半徑<5mm,用于柔性电子。深圳比亞迪超导电机新能源车,续航提升50%,2025年量产。

(三)供应能力与产业化进展

1. 军工领域产能爆发

光启技术五大基地(709/905/906/106/洛阳)2025年集中投产,解决军工订单积压问题。美国AMSC、日本住友电工扩产核聚变用超导带材,产能增幅超40%。

2. 民用市场渗透提速

建筑节能:上海交大AI设计双波段热辐射超材料,降温21℃,年节能75MJ/㎡,溶液法制备推动低成本规模化。

消费电子:2023年市场规模10亿元,2025年预计翻倍至20亿元,手机天线、可穿戴设备为主力。

3. 技术驱动降本增效

AI设计:上海交大逆向设计模型将开发周期从数年缩短至3个月,支持柔性薄膜/涂料形态。

工艺创新:光启技术纳米光刻技术降低微结构加工成本40%,单元成本从10美元(2020年)降至2.5美元(2023年)。

四、挑战与未来方向

主要挑战:成本瓶颈,高端钛合金国产化率仅55%(2023年),预计2025年提升至65%。动态重构技术,磁性软超材料(荷兰团队)、SMA形状记忆合金(MIT)推动性能实时切换。

新兴场景:低空经济,光启乐山基地年产无人机1万架,试飞跑道+雷达站点全配套。量子计算,HyperTech(美国)供应IBM/谷歌超导芯片,极低温稳定性领先。

(五)总结:

超材料产业已进入“军工放量+民用破局”阶段,中国企业在国防与能源领域占据主导(光启、西部超导),国际企业聚焦核聚变与量子计算(AMSC、住友)。未来竞争核心在于 “AI设计-动态功能-低成本制造”三角能力,2030年全球市场规模有望突破500亿美元。

【免责声明】本文主要内容均源自公开信息和资料,部分内容引用Ai,仅作参考,不作任何依据,责任自负。

更多推荐

已为社区贡献18条内容

已为社区贡献18条内容

所有评论(0)