数字孪生不仅是3D可视化:背后这些AI算法才是核心

机器学习算法的核心能力是“从历史数据里找规律”——就像老工人通过多年经验,能听出机器的声音不对就知道要坏了一样,机器学习算法能从海量历史数据里,总结出“什么情况下会出问题”“什么参数能提高效率”。它在数字孪生里最常见的应用是“预测性维护”——提前预测设备故障,避免突然停机。案例:某汽车零部件工厂的冲压生产线,过去采用“定期维护”模式:不管设备有没有问题,每3个月拆开来检修一次,不仅浪费时间(每次检

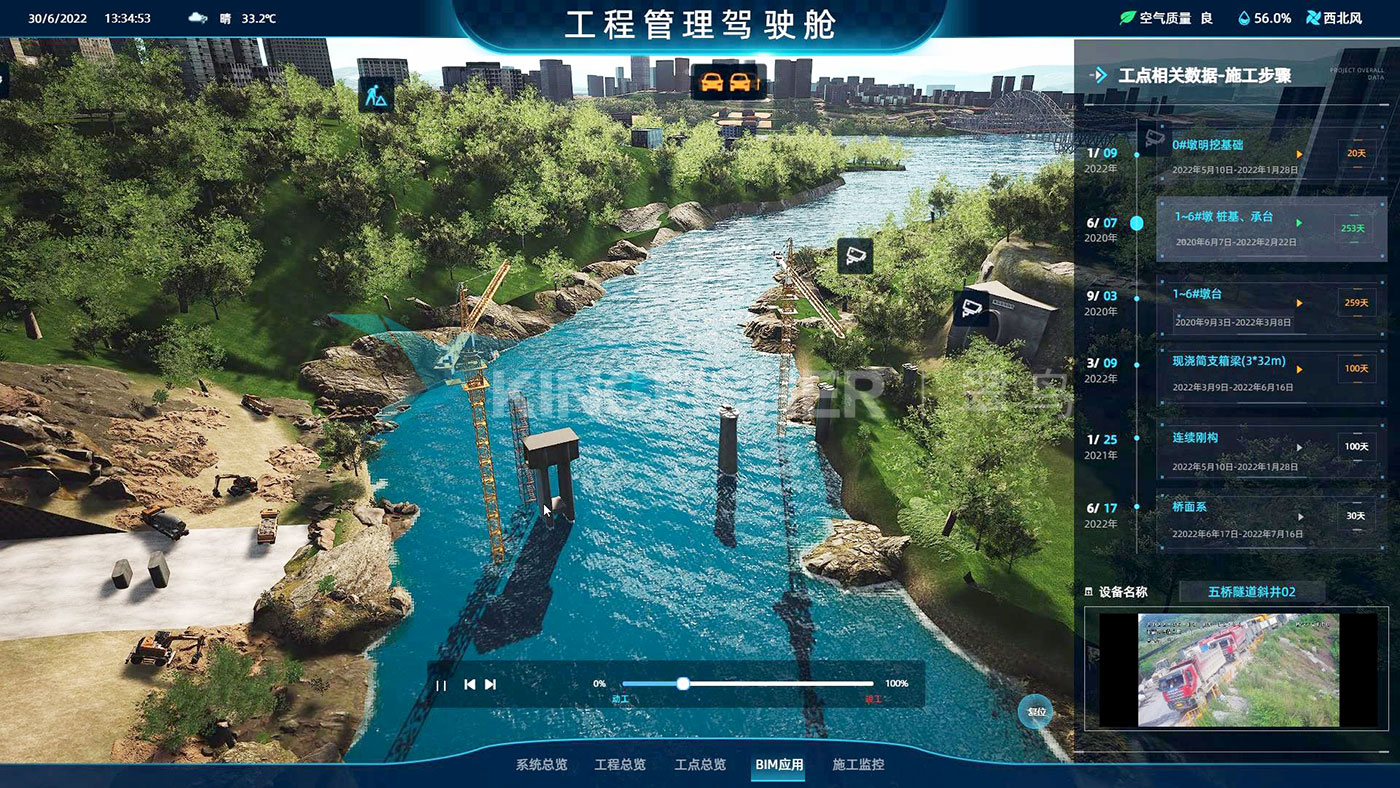

打开某智能工厂的监控画面,屏幕上跳动的3D设备模型清晰还原了生产线的每一个动作——传送带的转速、机械臂的角度、货架的位置,都和现实中一模一样。不少人看到这样的场景,都会下意识觉得“这就是数字孪生”。但如果只把数字孪生当成“高级3D动画”,就完全低估了它的价值。

事实上,3D可视化只是数字孪生的“外衣”,就像人的外貌一样,能让人直观看到轮廓,却无法体现内在的“思考能力”。真正让数字孪生从“静态模型”变成“活的数字分身”的,是藏在背后的AI算法。它们就像数字孪生的“大脑”,能实现预测故障、优化流程、辅助决策等核心功能。今天咱们就来揭开这个“大脑”的神秘面纱,看看AI算法是如何让数字孪生真正发挥价值的。

一、先搞懂:数字孪生到底是什么?

在聊AI算法之前,得先理清一个基础问题:数字孪生不是“3D模型”的另一个名字,而是“现实世界的数字镜像+智能决策系统”的结合体。

简单说,数字孪生的核心是“三个步骤”:第一步,通过传感器收集现实物体的数据(比如设备的温度、转速,城市的交通流量、能耗);第二步,用这些数据在电脑里构建一个和现实“实时同步”的数字模型;第三步,通过AI算法分析数据、挖掘规律,帮人做判断——比如预测设备什么时候会坏、怎么调整流程能提高效率。

举个通俗的例子:你手机里的健身APP,能记录你的心率、步数、运动时长,这是“数据收集”;APP里的“数字小人”会跟着你的动作动,这是“3D可视化”;而APP根据你的运动数据推荐“今天该跑30分钟还是练瑜伽”,这就是“AI算法的决策功能”——数字孪生的逻辑和这个很像,只是应用场景更复杂(比如工厂、城市、医疗设备)。

过去很多人把数字孪生和3D可视化画等号,是因为3D画面最直观、最容易被感知。但就像健身APP的价值不是“看数字小人动”,而是“帮你科学健身”一样,数字孪生的价值也不是“看3D模型”,而是通过AI算法解决现实中的问题。

二、误区拆解:为什么大家总把数字孪生当成“3D模型”?

要理解AI算法的核心地位,得先搞清楚:“数字孪生=3D可视化”这个误区是怎么来的?总结下来,主要有三个原因,而且每一个都和“认知偏差”或“技术呈现方式”有关,并非数字孪生的本质。

1. 3D可视化“太显眼”,AI算法“太隐蔽”

3D模型是“看得见、摸得着”的——比如屏幕上的工厂模型能转、能放大,点击某个设备还能显示细节,这种直观的体验很容易让人记住。但AI算法是“后台工作者”:它分析数据、计算结果的过程,用户看不到;只有当结果输出时(比如弹出“设备将在3天后故障”的提示),用户才知道它在工作。

就像我们用导航APP时,会注意到地图上的3D路况(红色代表拥堵、绿色代表畅通),却很少想到“推荐哪条路最快”的背后,是AI算法在实时计算交通流量、红绿灯时长等数据。数字孪生也是如此,3D是“展示层”,AI是“决策层”,但前者更容易被关注。

2. 早期技术“重展示、轻智能”,留下刻板印象

数字孪生的概念最早出现在2003年(美国NASA为了监测航天器提出),但早期的技术条件有限:传感器收集数据的精度不够,电脑也难以处理海量数据,AI算法的能力也远不如现在。

那时候的数字孪生,只能做到“把现实数据映射到3D模型上”——比如工厂的3D模型能显示设备的实时温度,但没法预测温度会不会继续升高、升高后会有什么问题。久而久之,大家就形成了“数字孪生就是做3D展示”的印象。

3. 部分宣传“避重就轻”,放大可视化效果

现在很多企业宣传数字孪生时,会重点展示3D模型的酷炫效果——比如旋转的城市模型、发光的设备零件,因为这样更容易吸引客户。但对于背后的AI算法,要么一笔带过,要么用“智能分析”这样的模糊词汇带过。

比如某城市数字孪生项目的宣传视频,花了80%的时间展示3D城市的夜景、车流灯光,只在最后10秒提了一句“能优化交通”,却没说清楚“靠什么算法优化”。这种宣传方式,进一步加深了“数字孪生=3D可视化”的误解。

三、核心揭秘:支撑数字孪生的4类AI算法,每类都有“硬实力”

真正让数字孪生“有用”的,是背后的AI算法。它们就像数字孪生的“四肢和大脑”,负责处理数据、发现问题、找到方案。下面就介绍4类最核心的AI算法,每类都结合“具体场景+真实案例+数据”,让大家明白它们到底在做什么。

1. 机器学习算法:让数字孪生“会总结经验”

机器学习算法的核心能力是“从历史数据里找规律”——就像老工人通过多年经验,能听出机器的声音不对就知道要坏了一样,机器学习算法能从海量历史数据里,总结出“什么情况下会出问题”“什么参数能提高效率”。

它在数字孪生里最常见的应用是“预测性维护”——提前预测设备故障,避免突然停机。

案例:某汽车零部件工厂的冲压生产线,过去采用“定期维护”模式:不管设备有没有问题,每3个月拆开来检修一次,不仅浪费时间(每次检修要停机8小时),还可能因为没及时发现隐藏故障导致意外停机(平均每月1-2次,每次损失10万元)。

后来他们给生产线做了数字孪生,用机器学习算法分析了5年的设备数据(包括温度、振动频率、噪音、故障记录)。算法很快发现了规律:当冲压机的振动频率超过2000Hz、同时油温超过65℃时,未来7天内出现故障的概率超过90%。

基于这个规律,数字孪生会实时监测这两个参数,一旦接近阈值,就通过3D模型标出故障风险部位,并提醒维修人员提前更换零件。改造后,工厂的意外停机次数从每月1-2次降到0次,定期检修时间从8小时缩短到3小时,每年节省维护成本约150万元。

通俗解释:机器学习算法就像给数字孪生请了个“有5年经验的老技师”,不用人教,自己从历史数据里学会了“判断故障的方法”。

2. 深度学习算法:让数字孪生“会看、会认”

深度学习算法是机器学习的“进阶版”,它最擅长处理“图像、视频”这类复杂数据——能像人眼一样识别物体、发现异常,甚至比人眼更精准、更快速。

它在数字孪生里的典型应用是“视觉质检”和“场景识别”——比如在生产线的数字孪生中,识别产品的缺陷;在城市数字孪生中,识别交通违章、火灾隐患。

案例:某光伏电站有10万块光伏面板,过去靠人工巡检:工人每天要在太阳下走20公里,用望远镜看面板有没有裂纹、污渍(这些缺陷会影响发电效率)。不仅效率低(每天只能检查1万块),还容易漏检(人眼对细小裂纹的识别率只有70%)。

后来电站引入了数字孪生系统:用无人机每天拍摄光伏面板的高清照片,把照片传入数字孪生;再用深度学习算法对照片进行分析——算法能识别出0.1毫米的裂纹、甚至比指甲盖还小的污渍,识别率达到99.5%。

更方便的是,算法识别出缺陷后,会在数字孪生的3D模型上标出缺陷位置(比如“东区3排12号面板有裂纹”),维修人员直接导航过去维修就行。改造后,巡检时间从10天缩短到1天,漏检率从30%降到0.5%,电站的年发电量提升了8%(相当于多赚了200万元)。

通俗解释:深度学习算法就像给数字孪生装了一双“超级眼睛”,能看清人眼看不到的细节,还能快速定位问题。

3. 强化学习算法:让数字孪生“会试错、会优化”

强化学习算法的核心逻辑是“试错学习”——就像小朋友学骑自行车,摔几次就知道“身体前倾能保持平衡”“刹车太急会摔倒”,算法会通过不断“尝试不同方案”,找到最优的解决办法。

它在数字孪生里的主要应用是“流程优化”——比如优化工厂机器人的运动路径、优化城市的交通信号灯时长、优化物流仓库的分拣路线。

案例:某智能物流仓库有50台分拣机器人,过去机器人的路线是固定的:从货架A到分拣台B只能走直线,遇到拥堵只能等。高峰时经常出现“机器人堵在过道里”的情况,分拣效率只有每小时800件,还会有1%的货物被碰坏。

仓库给机器人系统做了数字孪生后,引入了强化学习算法:算法先在数字孪生里“模拟”机器人的运动——尝试不同的路线(比如绕远一点但人少的路)、不同的避让规则(比如遇到拥堵时谁先让),每次“试错”后,算法会记录“哪种方案效率最高、碰坏货物最少”。

经过1000次模拟后,算法找到了最优方案:让载重量大的机器人优先通行,给每个机器人分配“动态路线”(实时根据拥堵情况调整)。把这个方案用到现实中后,仓库的分拣效率从每小时800件提升到1200件,货物碰坏率从1%降到0.1%,每天多处理2万件货物。

通俗解释:强化学习算法就像给数字孪生配了个“爱钻研的优化师”,通过不断试错,找到比人工设定更高效的方案。

4. 大数据分析算法:让数字孪生“会处理海量数据”

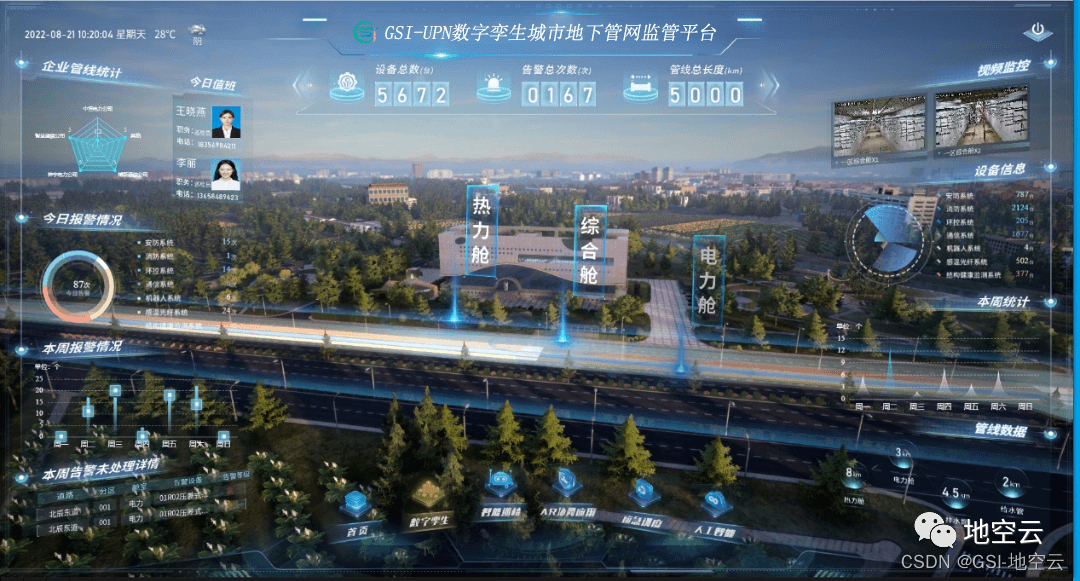

数字孪生需要处理的不是“少量数据”,而是“实时、海量、多类型的数据”——比如一个智能工厂,每秒会产生设备温度、转速、能耗等10万条数据;一个数字孪生城市,每天会产生交通、能耗、环境等1亿条数据。

大数据分析算法的作用,就是“快速筛选有用数据、整合多来源信息”——就像在一堆沙子里快速挑出金子,还能把不同地方的金子拼成一块。

案例:某省会城市的“数字孪生交通系统”,整合了2000个交通摄像头、500个路口的信号灯、10万辆网约车的实时定位数据。过去这些数据是“分散的”:交警只能看单个摄像头的画面,没法知道整个区域的交通情况,遇到堵车只能“事后处理”。

引入大数据分析算法后,系统能做到两件事:第一,实时整合数据——比如从网约车定位数据里算出“中山路东段车速只有10km/h,已经拥堵”,从摄像头数据里看到“拥堵原因是交通事故”;第二,快速筛选重点——把“拥堵路段、事故位置、周边可绕行路线”这些有用信息挑出来,忽略无关数据(比如正常行驶的车辆信息)。

这些信息会实时显示在数字孪生的3D城市模型上:拥堵路段标红、事故点标黄,还会自动推荐“从解放路绕行,能节省15分钟”。系统运行后,该城市的早晚高峰拥堵时长从平均90分钟缩短到60分钟,交通事故处理时间从平均20分钟缩短到8分钟。

通俗解释:大数据分析算法就像数字孪生的“数据管家”,能快速把杂乱的海量数据,整理成有用的信息,不让数字孪生“被数据淹没”。

四、AI与3D的“黄金搭档”:不是替代,而是1+1>2

看到这里,可能有人会问:“既然AI算法这么重要,那3D可视化是不是没用了?”其实恰恰相反——AI和3D是数字孪生的“黄金搭档”,AI负责“思考”,3D负责“表达”,两者结合才能发挥最大价值。

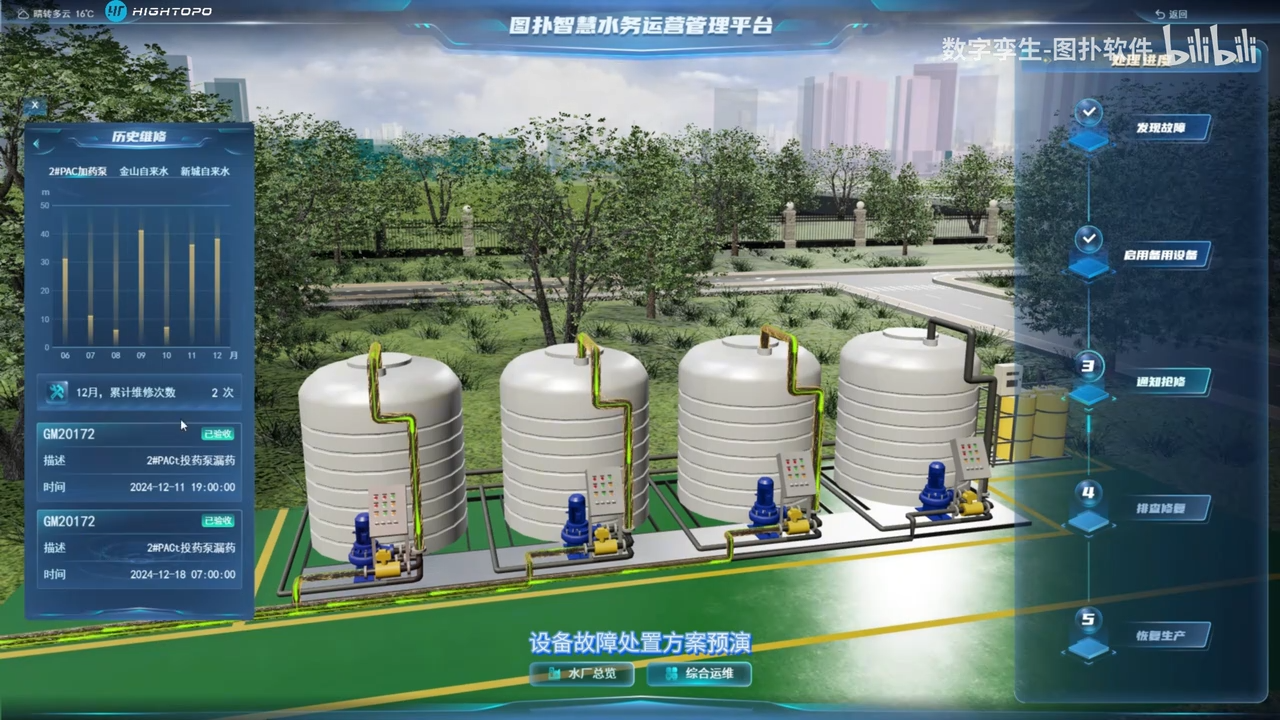

举个例子:某化工厂的反应釜数字孪生系统,AI算法通过分析温度、压力数据,算出“反应釜的搅拌器将在2天后出现故障”——这是AI的“思考结果”。但如果只把这个结果写成文字“搅拌器故障风险高”,工人可能不知道搅拌器在反应釜的哪个位置,也不知道该检查哪个零件。

这时候3D可视化就派上用场了:数字孪生的3D模型会直接标出搅拌器的位置(用红色闪烁提醒),点击搅拌器还能显示“故障风险原因(轴承磨损)”“需要更换的零件型号”“维修步骤示意图”。工人一看就懂,不用再翻厚厚的设备手册。

再比如城市数字孪生:AI算法算出“某小区的供水管网有泄漏,泄漏点在3号楼地下2米处”,3D模型会直接在小区地图上标出泄漏点的位置,还能显示“泄漏影响范围(会导致1-5号楼停水)”“维修需要关闭的阀门位置”——维修人员拿着这个3D地图,能快速找到泄漏点,减少停水时间。

简单说:AI算法让数字孪生“知道该做什么”,3D可视化让数字孪生“把要做的事说清楚”。没有AI,3D模型只是“好看的摆设”;没有3D,AI的结果就是“看不懂的文字”——只有两者结合,数字孪生才能真正帮人解决问题。

五、总结:数字孪生的未来,在“会思考”的AI里

从“只能看3D模型”到“能预测、能优化、能决策”,数字孪生的发展其实是“AI算法能力提升”的缩影。过去,因为AI算法处理数据的能力有限,数字孪生只能停留在“展示层面”;现在,随着机器学习、深度学习等算法的成熟,数字孪生终于有了“思考的大脑”,开始在工厂、城市、医疗、能源等领域发挥真正的价值。

对于普通人来说,理解数字孪生的核心是AI算法,能帮我们看清技术的本质——不要被酷炫的3D画面迷惑,要关注它背后“能不能解决实际问题”;对于企业来说,发展数字孪生的关键不是“把3D模型做得更精致”,而是“选对AI算法、用好数据”,让数字孪生真正成为“降本增效的工具”。

未来,随着AI算法的进一步发展,数字孪生还会变得更“聪明”:比如在医疗领域,数字孪生能根据病人的身体数据,提前预测疾病风险;在农业领域,能根据土壤、天气数据,优化种植方案;在城市管理领域,能提前应对暴雨、拥堵等突发情况。

说到底,数字孪生的价值从来不在“看起来像”,而在“能思考、能帮忙”——而这一切的核心,就是那些藏在3D画面背后的AI算法。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)