AI能画界面了,但我的设计价值不降反升?亲历者揭秘真相

回顾我用AI画界面的这一年多,最大的感受是:AI不是设计师的“对手”,而是“伙伴”——它帮我们做了最耗时、最重复的工作,让我们能专注于更有价值的事:理解用户、制定策略、创新设计。那些担心“AI替代设计师”的人,往往只看到了“画图”这个设计师工作的表面,却忽略了设计的核心:设计是“用专业知识解决用户问题、实现业务目标”的过程。AI能画界面,但它不懂用户的喜怒哀乐,不懂业务的底层逻辑,不懂设计的行业标

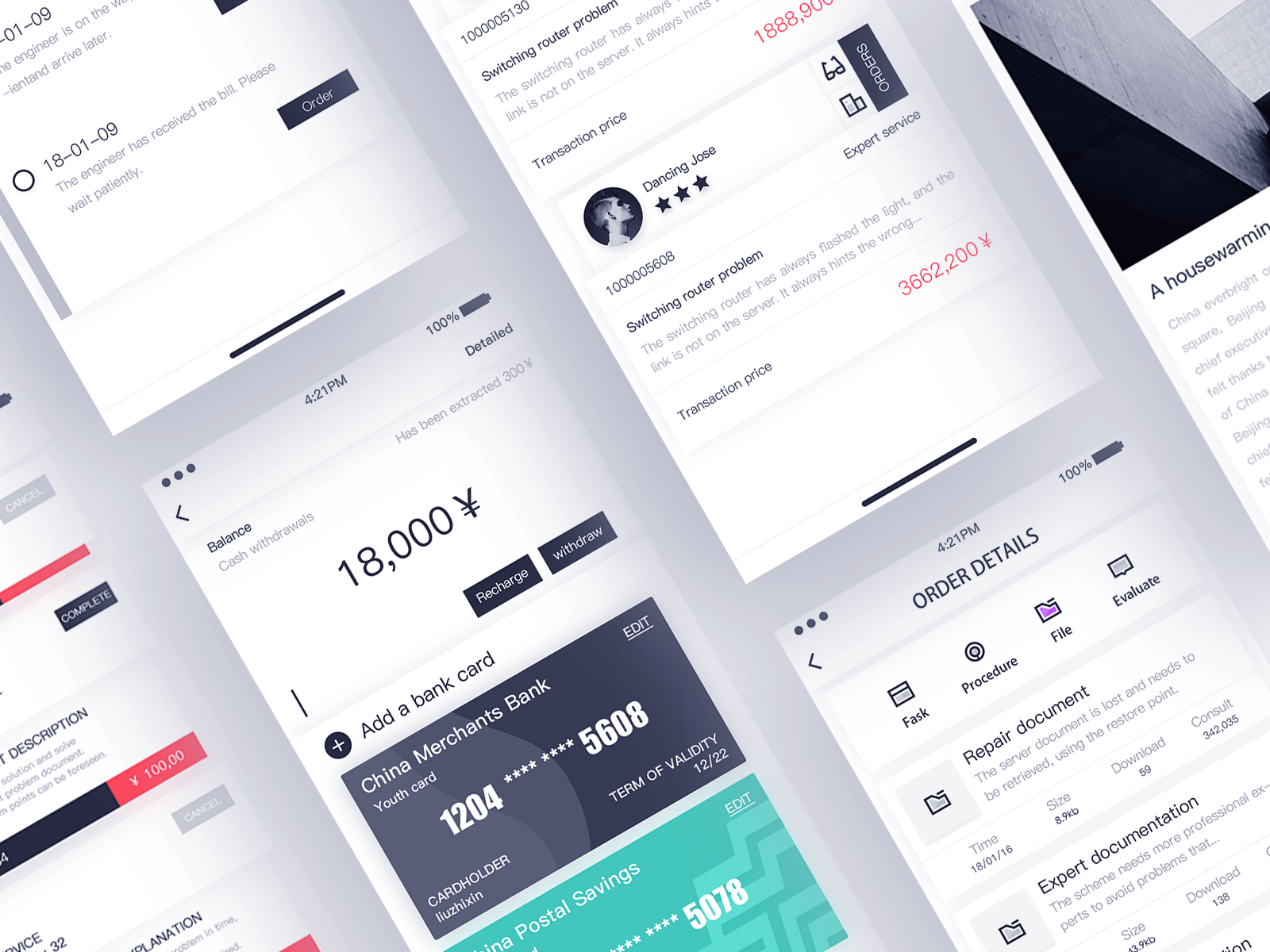

打开Figma,点击“AI生成界面”按钮,不到10秒,10套手机APP的首页设计就出现在屏幕上——这不是科幻电影里的场景,而是现在许多设计师每天都在经历的工作日常。随着MidJourney、Stable Diffusion等生成式AI工具的普及,以及Figma、Sketch等设计软件内置AI功能的上线,“AI能画界面”已经从新鲜事变成了常态。

随之而来的,是行业里的一阵焦虑:有人说“以后设计师只要会输关键词,不用会画图了”,有人担心“刚毕业的设计新人会不会找不到工作”。但作为一名有5年界面设计经验的从业者,我却在实际工作中发现:自从用了AI画界面,我的设计价值不仅没下降,反而比以前更受重视了。这背后的真相,其实藏在AI的能力边界、设计师的核心价值,以及行业需求的变化里。

一、先搞懂:AI画界面,其实是“模仿”不是“创造”

要明白设计师价值为什么没被替代,首先得知道AI是怎么“画”界面的——它不是像设计师一样“思考后创作”,而是“照着已有经验模仿”。

生成式AI画界面的核心逻辑,是基于“海量数据训练”。简单说,开发者会给AI喂成千上万张已有的界面设计图(比如手机APP、网页的截图、设计稿),让AI学习这些设计里的规律:比如按钮通常放在屏幕下方或右上角,字体大小会根据内容重要性变化,购物APP常用红色作为“购买”按钮的颜色……这些规律就像AI的“设计字典”,当我们输入“简约风格的健身APP首页,包含心率数据、运动计划列表、开始运动按钮”这样的关键词时,AI就会从“字典”里调取相关规律,拼出一套看起来符合要求的界面。

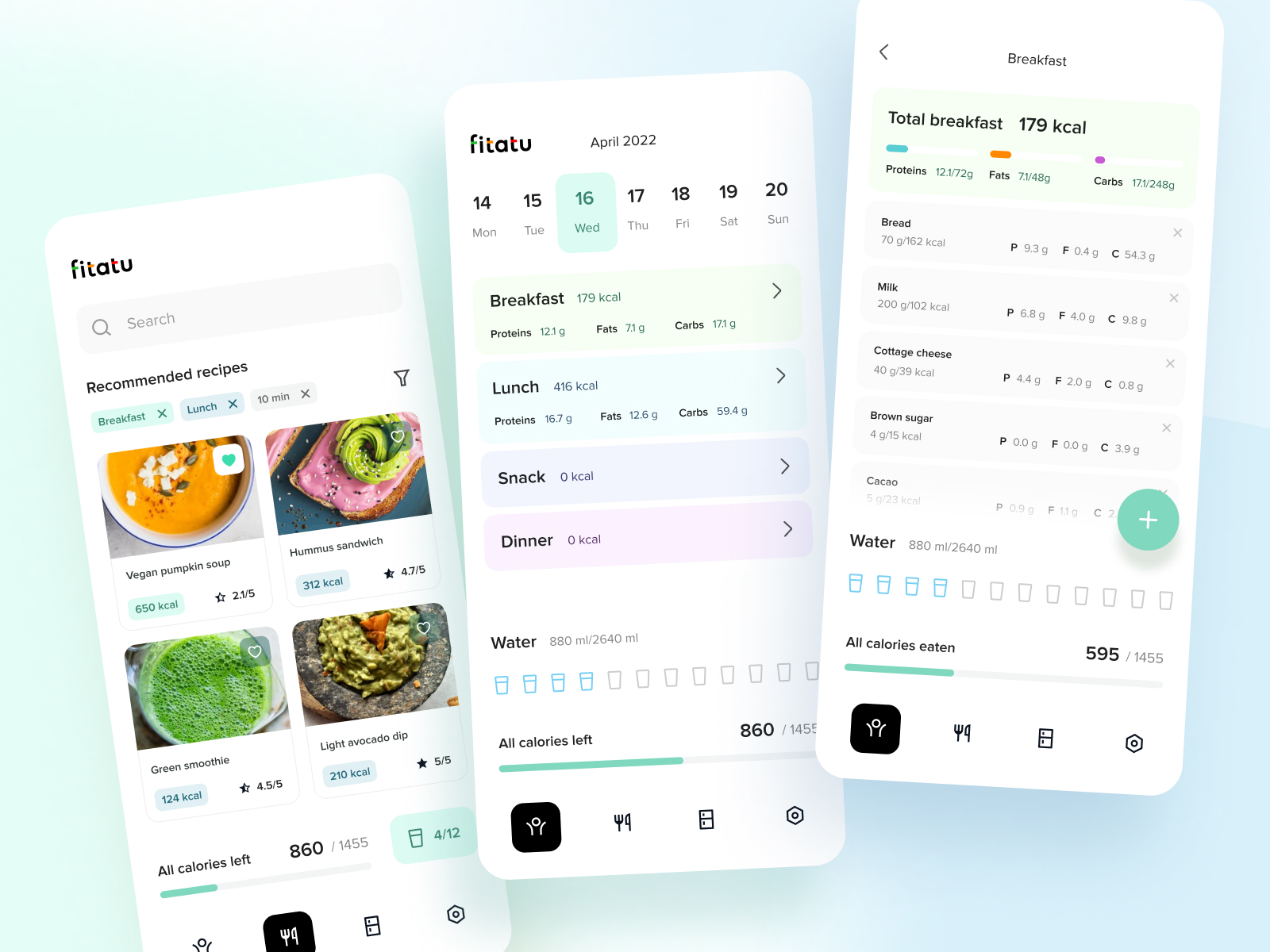

但这种“模仿”有个明显的局限:AI没法理解“为什么要这么设计”,只能保证“看起来像”。我曾经做过一个测试:用AI生成“老年健康APP”的界面,AI给出的设计确实很美观——浅色背景、大字体,符合“老年友好”的表面特征。但仔细一看就会发现问题:重要的“紧急呼叫”按钮放在了屏幕顶部,老年人需要抬手才能点击;血压数据用了浅灰色字体,虽然和背景有反差,但长时间看容易疲劳。这些问题,AI因为不懂“老年人的肢体活动范围”“视觉疲劳的生理机制”,根本无法避免。

从技术角度说,目前AI画界面的本质是“生成式内容创作(AIGC)”,它依赖的是对已有数据的“统计归纳”,而不是“逻辑推理”。就像一个背了一万道数学题的学生,能做出类似的题目,但遇到需要“理解题意、分析条件”的新问题,就会束手无策。而界面设计的核心,恰恰是“理解用户需求、解决实际问题”,这正是AI目前做不到的。

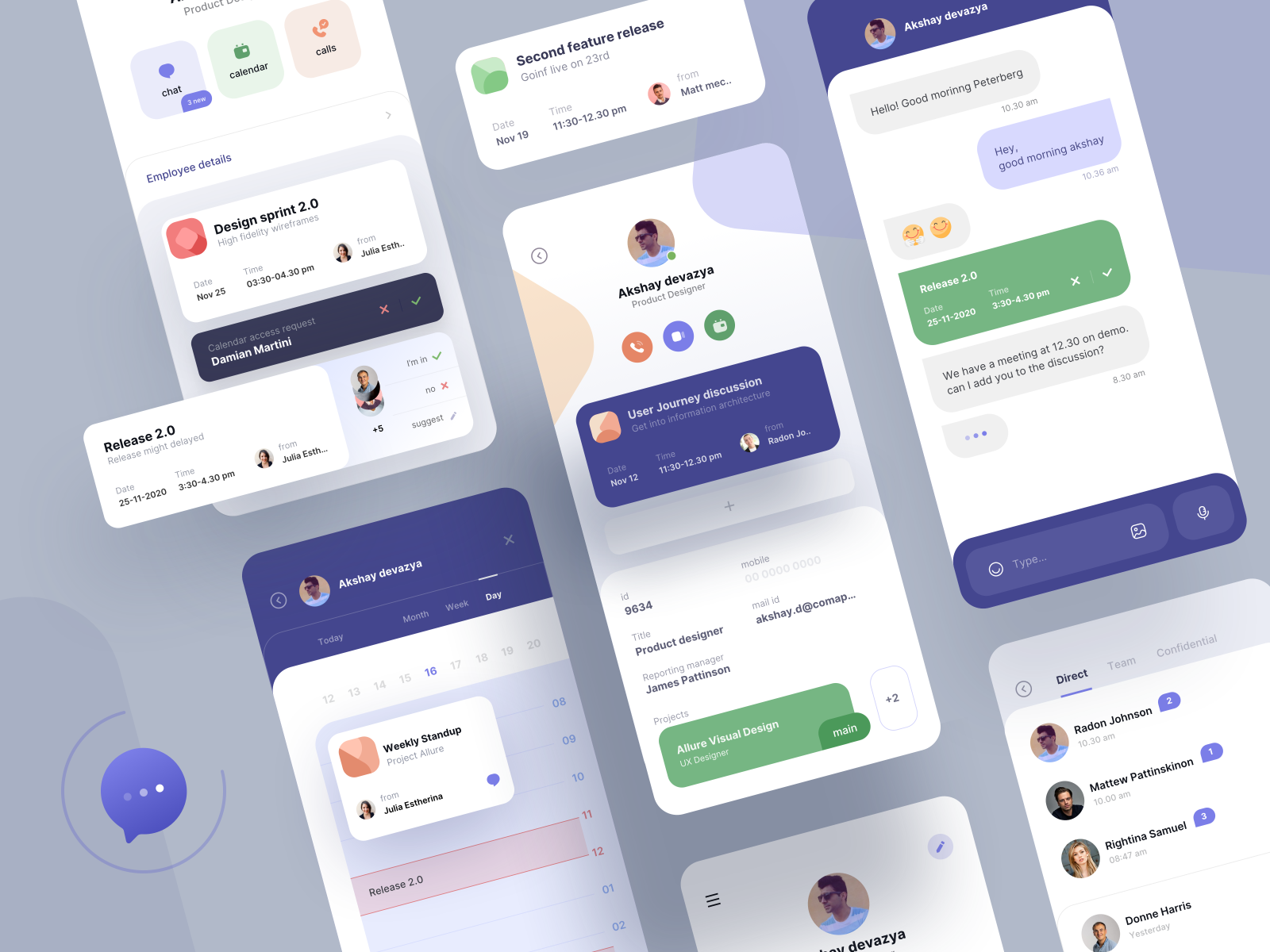

二、我的角色变了:从“画图工”变成“设计策略师”

AI画界面最直接的影响,是帮我解放了“重复画图”的时间——以前需要花2天才能做完的“界面初稿”,现在用AI生成+简单调整,1小时就能完成。但这并没有让我的工作变得“不重要”,反而让我有更多精力做更有价值的事:制定设计策略、优化用户体验。

去年,我参与了公司一款教育APP的改版项目。按照以前的流程,我会先花3天时间画不同风格的首页初稿,再和产品经理反复修改。但这次,我先用2小时让AI生成了8套初稿,然后直接带着这些初稿去和用户调研团队开会。我们一起分析:目标用户是中小学生家长,他们最关心的是“孩子的学习进度”和“课程性价比”,所以AI初稿里的“名师推荐”板块虽然好看,但应该放在次要位置;“学习报告入口”需要放大,并且放在首页中部,方便家长快速查看。

确定了这些策略后,我再基于AI初稿调整细节:把“学习报告”按钮从圆形改成方形(家长反馈圆形按钮容易误触),把课程价格用橙色突出显示(调研显示橙色能让家长更关注“优惠信息”)。最终,这款APP改版后,家长的“学习报告查看率”提升了40%,课程购买转化率提升了25%。产品经理在项目总结会上说:“这次改版最成功的不是界面变好看了,而是设计真正帮用户解决了问题。”

这种变化不是个例。今年年初,IDC(国际数据公司)发布的《AI时代设计行业调研报告》显示:使用AI工具的设计师,花在“用户调研”“设计策略制定”上的时间占比,从2022年的28%提升到了2024年的57%;同时,这些设计师主导的项目,用户满意度平均提升了32%。这说明,AI没有替代设计师,而是把设计师从“体力劳动”中解放出来,推向了“更懂用户、更懂业务”的核心位置——以前我是“别人说要什么,我就画什么”,现在我是“告诉大家,应该做什么,为什么这么做”,这正是我的价值提升的关键。

三、AI需要“掌舵人”:我要帮它避开“坑”

很多人以为“用AI画界面,只要输关键词就行”,但实际工作中,我花在“修正AI错误”上的精力,虽然比“重新画图”少,但同样重要——因为AI生成的设计,常常会隐藏一些“隐形问题”,这些问题如果不解决,会给产品带来很大风险。

最常见的问题是“无障碍设计缺陷”。无障碍设计(比如确保视障用户能通过屏幕阅读器使用APP、色盲用户能区分不同按钮)是界面设计的基本要求,也是许多国家的法律规定。但AI因为缺乏对“无障碍标准”的理解,很容易忽略这一点。我之前遇到过一次:AI生成的电商APP界面里,“加入购物车”和“立即购买”按钮用了红色和橙色,这两种颜色在色盲用户看来几乎没有区别;而且按钮没有添加“屏幕阅读器识别标签”,视障用户根本不知道这两个按钮的功能。

后来,我根据“Web内容无障碍指南(WCAG)”对设计进行了修正:把按钮颜色改成红色和蓝色(色盲用户能清晰区分),给每个按钮添加了“加入购物车”“立即购买”的识别标签。这件事让我意识到:AI就像一个“技术很好但不懂规则的实习生”,需要设计师这个“掌舵人”帮它把控标准、避开风险。

除了无障碍问题,AI生成的设计还可能存在“版权风险”。因为AI的训练数据包含大量设计师的原创作品,如果AI生成的界面和某设计师的原创作品高度相似,就可能涉及侵权。今年3月,国外就有一家公司因为使用AI生成的界面设计,被原创设计师起诉,最终赔偿了20万美元。现在,我在使用AI生成界面后,都会用“版权检测工具”检查,并对相似度过高的部分进行修改——这部分工作,需要设计师具备“版权意识”和“原创判断能力”,AI是无法独立完成的。

四、创造力更重要了:AI画不出“有灵魂的设计”

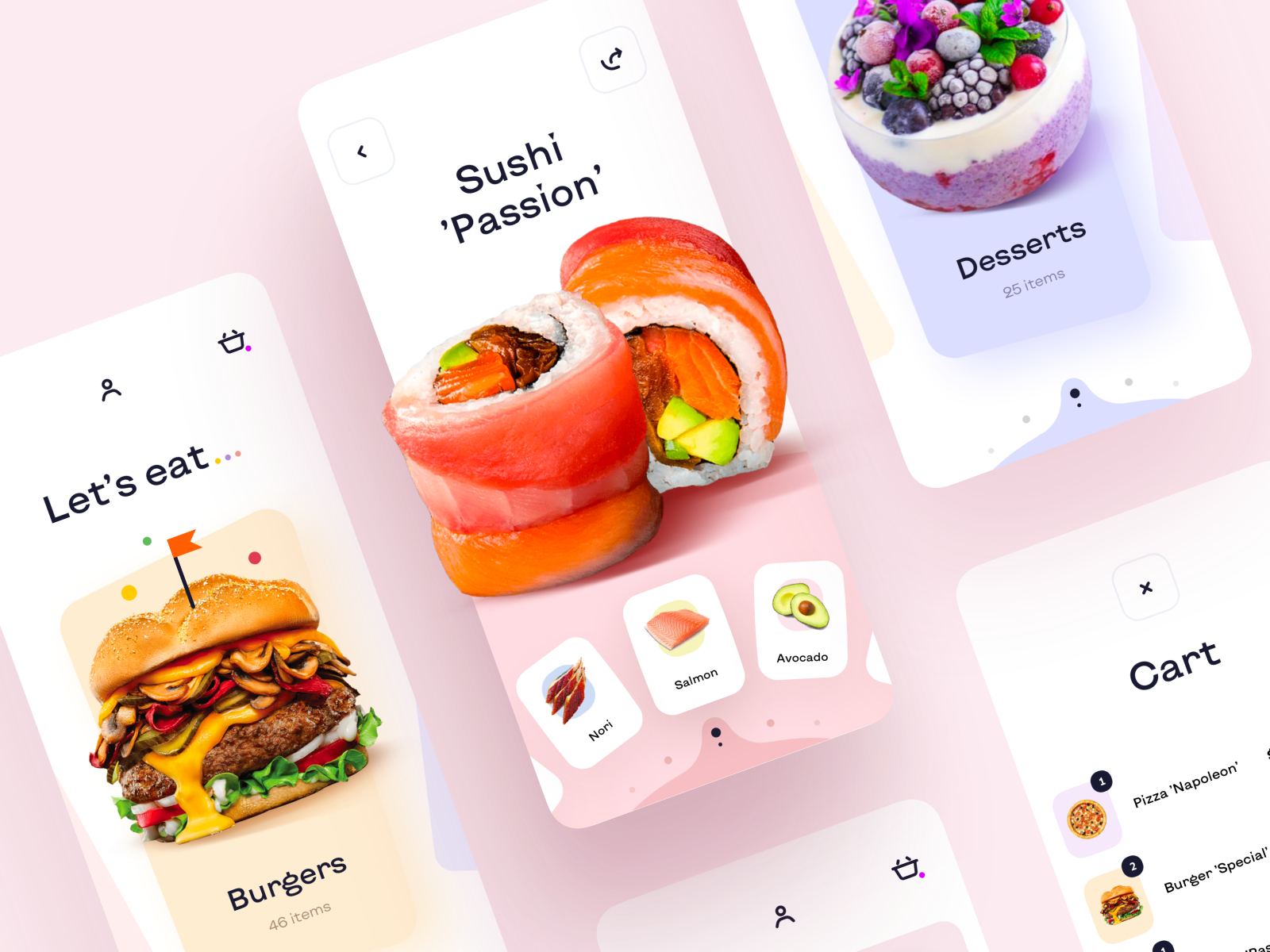

有人说“AI能生成这么多好看的界面,设计师的创造力没用了”,但我恰恰觉得:AI时代,创造力变得更重要了——因为AI只能“模仿已有的美”,而设计师能“创造新的美,并且让美服务于需求”。

去年年底,我做过一个“儿童绘本阅读APP”的设计。产品经理的需求是“让孩子愿意主动打开APP,喜欢阅读”。我先用AI生成了几套界面:有卡通风格的,有绘本插画风格的,都很可爱。但我总觉得缺点什么——这些设计只是“好看”,没有考虑“孩子为什么愿意留下来阅读”。

后来,我想起和孩子家长的聊天:很多孩子喜欢“和绘本互动”,比如用手指点绘本里的小动物,希望它们动起来。于是,我提出了一个AI没做到的设计方案:把绘本里的角色做成“可互动的按钮”——比如点击小熊,小熊会说“你好呀,我们一起读故事吧”;点击月亮,月亮会慢慢变暗,模拟“夜晚”的场景。我还在APP底部加了一个“录音按钮”,孩子可以录制自己读故事的声音,下次打开时能听到自己的声音,增加成就感。

这个方案实施后,APP的“日均使用时长”从原来的15分钟提升到了32分钟,家长的好评率也从60%涨到了92%。这个案例让我明白:AI能画出“好看的界面”,但画不出“理解用户心理、解决深层需求”的设计——这种“有灵魂的设计”,需要设计师观察生活、思考需求、提出创新方案,这正是AI无法替代的核心价值。

就像著名设计师原研哉说的:“设计不是创造美,而是解决问题。”AI能帮我们实现“美的形式”,但“为什么要设计、设计要解决什么问题”,这些需要设计师用创造力去回答。而随着AI普及,行业对“解决问题的创造力”的需求越来越大,这也让我的价值变得更突出。

总结:AI是工具,不是对手

回顾我用AI画界面的这一年多,最大的感受是:AI不是设计师的“对手”,而是“伙伴”——它帮我们做了最耗时、最重复的工作,让我们能专注于更有价值的事:理解用户、制定策略、创新设计。

那些担心“AI替代设计师”的人,往往只看到了“画图”这个设计师工作的表面,却忽略了设计的核心:设计是“用专业知识解决用户问题、实现业务目标”的过程。AI能画界面,但它不懂用户的喜怒哀乐,不懂业务的底层逻辑,不懂设计的行业标准——这些,都是设计师不可替代的价值。

未来,随着AI技术的发展,可能会有更多重复工作被AI替代,但设计师的价值只会越来越高——因为行业需要的不是“会画图的人”,而是“能解决问题、能创造价值的设计专家”。对我们设计师来说,拥抱AI、提升自己的核心能力(用户理解、策略制定、创造力),才是应对变化的最好方式。

毕竟,真正有价值的设计,永远需要“人的温度”和“人的思考”——这是AI永远无法替代的。

更多推荐

已为社区贡献23条内容

已为社区贡献23条内容

所有评论(0)