国外的HMI上位机设计,思路和我们完全不同!

国内外HMI设计的差异本质上是工业发展不同阶段的体现,而非简单的优劣之分。随着中国制造业向智能化转型升级,国内HMI设计正在吸收国外先进理念的同时,结合本土实际需求,形成独特的创新路径。情境感知智能化:基于AI算法实现自适应界面多模态交互融合:融合触控、语音、手势等交互方式增强现实集成:通过AR技术实现虚实融合的操作体验预测性维护界面:基于数字孪生技术提供预测性信息展示协同操作支持:支持多人员远程

在人机界面(HMI)设计领域,国内外的发展路径和设计理念呈现出显著差异。这种差异不仅体现在视觉效果上,更深入到设计哲学、用户体验和开发流程的每一个环节。本文将深入分析这些差异背后的技术逻辑、文化因素和行业标准,揭示国外HMI设计的独特思路及其科学依据。

引言:当我们在讨论HMI时,我们在讨论什么

HMI(Human-Machine Interface)上位机是工业控制系统中人与设备交互的桥梁。根据国际自动化协会(ISA)的数据,优秀的HMI设计可提升操作效率40%以上,降低误操作率60%,并减少培训时间30%。然而,国内外HMI设计在理念和实践上存在明显差异:国内设计往往注重信息密度和功能完备性,而国外设计则强调情境感知和认知负荷优化。

这种差异源于多种因素:工业发展历程、安全标准体系、人因工程研究深度以及设计方法论的不同。理解这些差异不仅有助于我们拓宽设计视野,更能为国内HMI设计的升级换代提供科学参考。

1. 设计哲学:功能导向vs情境导向

国内主流思路:功能集中化

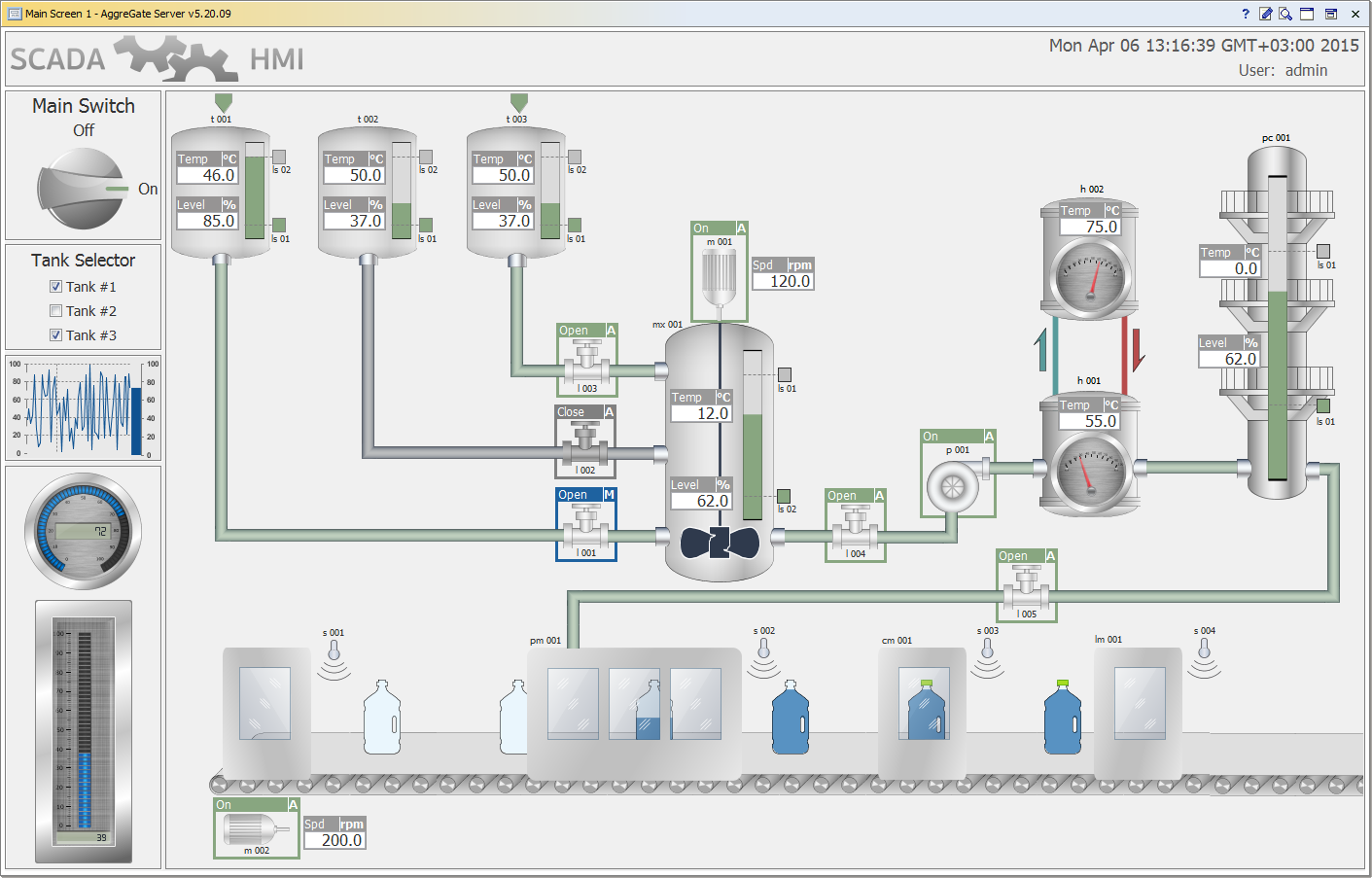

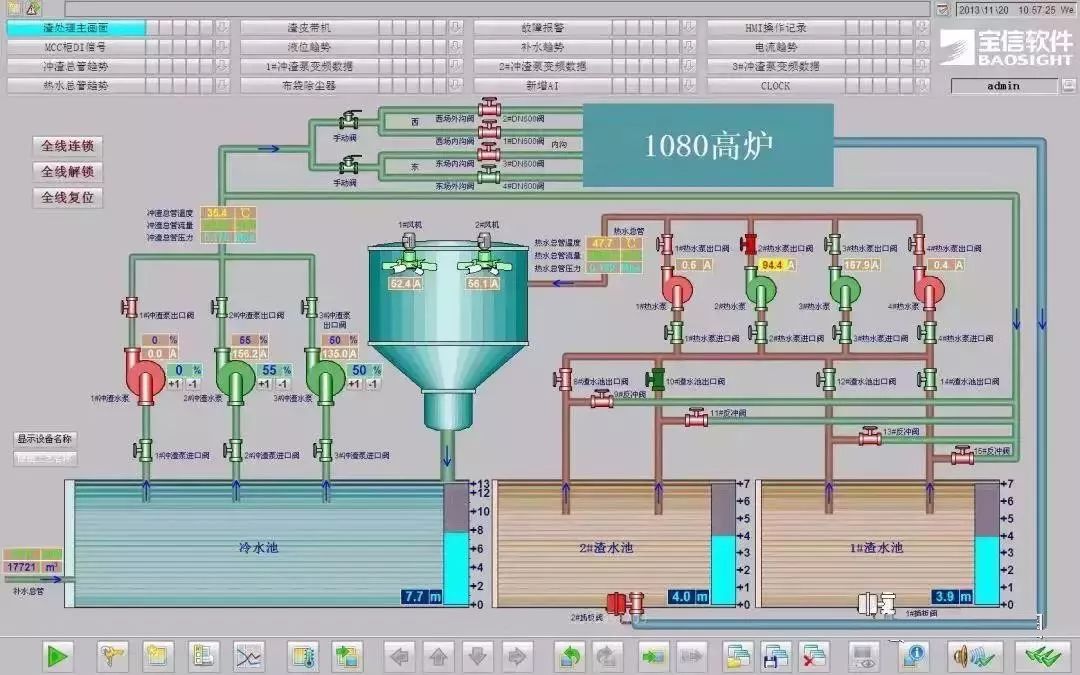

国内HMI设计传统上遵循"功能优先"原则,倾向于在单屏内集成尽可能多的数据和控件。这种设计源于工业自动化初期阶段的需求——操作人员需要同时监控大量设备状态。典型的国内HMI界面往往包含高密度数据表格、多参数实时显示和复杂的菜单结构。

国外主流思路:情境智能化

国外先进HMI设计遵循ISA-101(人机界面标准)和ISO 11064(控制中心人机工程设计)标准,强调"情境感知"设计:

- 基于操作角色提供差异化信息呈现

- 根据设备状态动态调整界面复杂度

- 采用分层信息结构(一级监控、二级诊断、三级维护)

- 实施基于风险的信息优先级管理

案例对比:某国内石化企业HMI单屏平均显示元素达150+,而埃克森美孚同类装置界面仅显示20-30个关键元素,额外信息通过二级界面按需调用。

2. 视觉设计:高对比度vs认知友好性

国内常见实践:高对比度警示设计

传统国内HMI偏爱使用红色/绿色高对比色标标识状态,大量使用闪烁、边框强化等视觉元素强调异常。这种方式虽然醒目,但长期使用易导致视觉疲劳和警报钝化(Alarm Fatigue)。

国外先进实践:基于认知科学的视觉编码

国外领先HMI设计遵循ANSI/ISA-18.2警报管理标准和ISO 9241-300系列人因工程原则:

- 采用色盲友好的色彩方案(避免红绿对比)

- 使用形状、位置、纹理等多维度编码替代单一颜色编码

- 实施一致性原则:相同含义元素在全系统保持相同视觉表现

- 应用格式塔心理学原理进行信息分组和空间组织

研究显示,多维度编码使操作员识别速度提升35%,错误率降低50%(Human Factors and Ergonomics Society,2022)。

3. 交互逻辑:多层菜单vs直接操作

国内传统模式:层级导航结构

许多国内HMI采用多层菜单和弹出窗口实现功能访问,需要操作人员记忆路径和操作序列。这种设计增加了操作步骤和认知负荷,在紧急情况下可能影响响应速度。

国外创新模式:直接操作与情境导航

国外现代HMI设计引入直接操作(Direct Manipulation)理念:

- 采用对象-操作交互模型:先选择设备对象,再选择操作

- 实施一键到位的导航设计:关键操作不超过3次点击

- 集成预测性帮助系统:根据当前情境预测并提供最可能需要的操作

- 应用Fitts定律优化控件大小和位置:高频操作控件放置于屏幕易达区域

西门子Simatic HMI的研究表明,直接操作设计减少操作错误45%,提升任务完成速度30%。

4. 信息架构:数据堆砌vs信息可视化

国内常见做法:数据表格化展示

国内HMI倾向于以表格形式展示原始数据,要求操作人员进行信息解读和决策。这种方式虽然提供了完整数据,但增加了认知负担和决策时间。

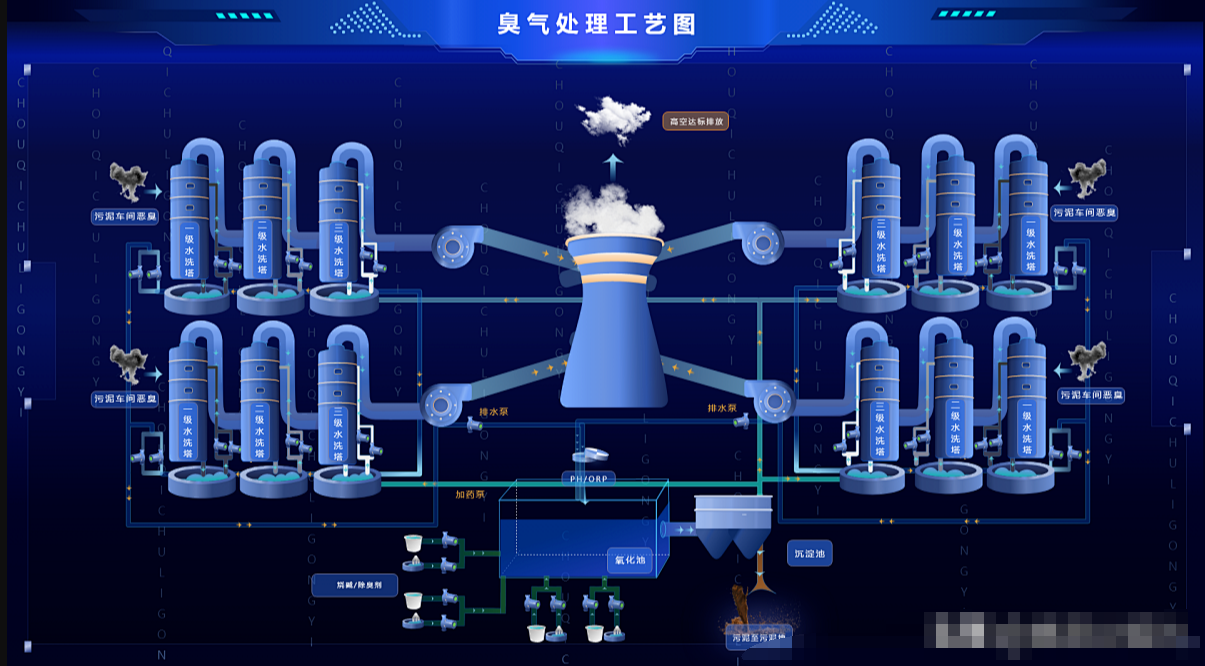

国外先进做法:信息图形化与智能聚合

国外HMI设计强调信息可视化而非数据展示:

- 采用SAMA(Scientific Apparatus Makers Association)图形符号体系

- 实施数据-信息-知识-智慧(DIKW)分层展示策略

- 应用视觉聚合技术:将多个参数整合为单一视觉指标

- 引入预测性显示:基于模型预测显示未来趋势

案例:艾默生DeltaV系统将10个相关参数聚合为单一"设备健康指数",通过一个视觉元素传达复杂状态信息。

5. 开发流程:经验驱动vs人因工程驱动

国内传统流程:基于经验的迭代设计

国内HMI开发多依赖设计师经验和客户需求,缺乏系统化的人因工程验证流程。设计评审多关注功能完整性而非用户体验。

国外系统流程:人因工程全周期集成

国外领先企业实施人因工程全周期集成:

- 前期进行任务分析和认知工作负荷评估

- 设计阶段采用原型迭代和可用性测试

- 实施阶段进行情境模拟和验证

- 运行阶段持续监控和优化界面性能

霍尼韦尔的研究表明,人因工程驱动的设计流程使系统可用性提升55%,培训成本降低40%。

6. 技术架构:封闭系统vs开放平台

国内常见架构:定制化封闭系统

传统国内HMI多基于特定硬件平台和专用软件,扩展性和集成性有限,系统升级和维护成本较高。

国外趋势:开放式模块化架构

国外先进HMI采用开放式技术架构:

- 基于Web技术(HTML5/CSS/JavaScript)实现跨平台兼容

- 采用微服务架构实现功能模块化

- 支持云-边-端协同计算

- 提供标准化API接口支持第三方扩展

罗克韦尔FactoryTalk Innovation Suite采用开放式架构,支持与IT系统的深度集成,实现了OT与IT的真正融合。

总结:融合创新,走向智能HMI新时代

国内外HMI设计的差异本质上是工业发展不同阶段的体现,而非简单的优劣之分。随着中国制造业向智能化转型升级,国内HMI设计正在吸收国外先进理念的同时,结合本土实际需求,形成独特的创新路径。

未来HMI设计的发展趋势已经清晰可见:

- 情境感知智能化:基于AI算法实现自适应界面

- 多模态交互融合:融合触控、语音、手势等交互方式

- 增强现实集成:通过AR技术实现虚实融合的操作体验

- 预测性维护界面:基于数字孪生技术提供预测性信息展示

- 协同操作支持:支持多人员远程协同操作和决策

值得注意的是,国外HMI设计的先进理念建立在深厚的人因工程研究基础和严格的标准体系之上。国内HIM设计要实现真正超越,需要在以下方面加强投入:

- 加强人因工程基础研究,建立中国工业环境下的设计准则

- 发展适合中国操作人员认知特点的交互模式

- 建立行业标准体系,促进设计规范化和标准化

- 培养跨学科设计人才,融合人因工程、设计学和计算机科学

最终,优秀的HMI设计应该是"看不见的设计"——操作人员无需关注界面本身,而是专注于任务和目标。正如德国工程师协会(VDI)在HMI设计指南中指出的:"最好的界面是那些让人感觉不到存在的界面。" 这种以人为中心、回归本质的设计哲学,正是值得我们深入学习和借鉴的精髓所在。

在工业4.0和智能制造的大背景下,中外HMI设计理念正在相互借鉴和融合。中国拥有世界上最完整的工业体系和最大的应用场景,这为HMI设计的创新提供了得天独厚的条件。通过吸收全球智慧、结合本土创新,中国HMI设计有望在不远的将来引领全球发展潮流,为世界贡献中国智慧和中国方案。

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)