解密Palantir:AI+时代企业IT演进与“本体”变革的深度剖析

在解析Palantir的过程中,笔者意识到要理解本体,必须先说清楚企业IT架构。面对AI+时代的汹涌巨变,传统IT架构正在经历深刻演进。未来,哪些领域将孕育出新一代的变革性产品?Palantir的“本体”理念与这一趋势有何内在关联?本文试图建立一个初步的思考框架,以期为行业探讨提供参考。

在解析Palantir的过程中,笔者意识到要理解本体,必须先说清楚企业IT架构。面对AI+时代的汹涌巨变,传统IT架构正在经历深刻演进。未来,哪些领域将孕育出新一代的变革性产品?Palantir的“本体”理念与这一趋势有何内在关联?本文试图建立一个初步的思考框架,以期为行业探讨提供参考。

全面数字化、AI+时代的核心变化

在全面数字化和人工智能+深入发展的阶段,企业面临的根本性转变,是从“流程自动化”进入到“智能决策”。IT的核心使命,不再只是记录业务或在确定环节支持人类决策,而是逐步升级为能够闭环应对生产与经营中的复杂问题——这才是“数据驱动”的真正意义,也是企业进入智能化阶段所面临的第一个系统性变革:为整个IT架构装上“数字大脑”。

-

流程自动化回答的是“怎么做”,关注执行效率,适用于路径明确、高度确定性的业务环节。在传统IT架构里,数据是静止的档案,人类作为流程设计者定义规则,系统按指令执行。

-

智能决策回答的是“做什么”,致力于优化结果、创造新价值、发现机会。在AI驱动的体系中,数据是训练和优化智能决策模型的燃料,人类转变为目标设定与监督者,负责定义成功的标准、评估结果和进行关键干预,其他都交给系统自主完成。

企业数字化的高级阶段,正是将两者结合,先由智能系统“做对的决定”,再由自动化系统“把决定做对”,以此构建持续优化的智能业务闭环。

第二个核心变化,是IT与业务彻底融合。

随着数字化向业务决策环节渗透,以及AI的广泛部署,传统IT系统必须超越流程信息化的定位,与业务真正融为一体。企业的物理资产、运行流程与经营决策,都将在数字空间中形成实时映射、动态调优的“数字孪生”,推动IT从成本中心转向由可组合能力模块构成的业务“沙盘”和“指挥中枢”。

在全面数字化基础上,未来企业将运行在一个“感知-决策-执行-优化”的闭环中:

-

感知:IT系统从所有触点(网站、IoT传感器、交易系统)实时收集数据。

-

决策:AI模型基于数据进行分析、预测,并直接做出或建议最优决策(自动调整定价、预测设备故障、分配营销预算等)。

-

执行:自动化流程无缝执行决策(派发工单、生成个性化营销内容等)。

-

优化:执行结果的数据再次被收集,用于评估效果并反馈给AI模型,使其不断学习优化。

在这一过程中,业务和技术之间的界限逐渐消融,企业的战略和运营规则以算法形式被编码在系统中,自动运行。业务人员得以直接调用IT封装的能力模块快速创新,实现更低门槛的业务构建与迭代。

相应的,组织架构也必须重构:企业须打破部门墙,培育融合IT架构师、AI工程师与业务领域专家的跨职能产品团队。这类团队应具备以下特征:

-

共同目标与问责:团队共同对某一数字产品或业务成果(如“用户转化率”、“供应链效率”)的全生命周期负责,而非对各自部门的职能任务负责。

-

共享语言与认知:IT人才需深入理解业务痛点,业务专家需具备基本的数据素养和技术理解,人工智能人才则需在两者间精准翻译与锚定价值。

-

嵌入式工作模式:人工智能工程师与数据科学家不再是中心化的“支持资源”,而是长期嵌入业务线,与业务专家并肩作战。

在企业IT装上“数字大脑”、并与业务达成深度协同的背景下,数据洪流、计算巨浪与实时性挑战就成为必然结果。这直接引发了第三大变革:构建能够低成本、高弹性、可持续支撑复杂计算需求的新一代基础设施。

-

传统CPU架构已难以满足AI算力需求,基础设施须集成GPU、TPU、NPU等专用加速硬件,并统筹其功耗、散热与调度复杂度;

-

基础设施的目标不再仅是提供资源,更在于提升算力效能,需借助软件定义(SDx)、自动化编排与精细监控,将每一单位计算资源转化为业务洞察,以抑制成本膨胀;

-

面对算力规模扩张,设施须秉持绿色低碳原则,采用液冷、自然冷却、AI能效优化及清洁能源等方式,实现可持续的规模发展。

理解这三大核心变化,有助于跳出技术表象,从战略层面研判企业IT市场的未来动向,形成独立而清晰的判断依据。

企业IT架构的演进与市场动向

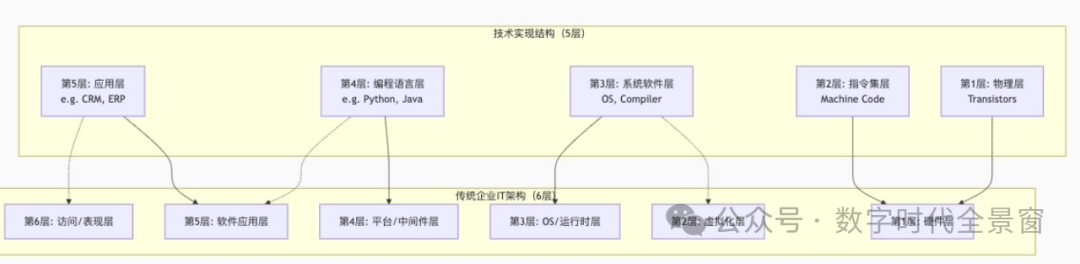

《说人话,到底什么是“本体”》一文中,我们曾介绍过计算机语言的5层结构,这是一种自下而上的技术视角;传统企业IT通常采用自顶而下的6层模型。两者之间的对应关系如下图:

图源:DeepSeek

一般而言,企业IT架构中1~3层为资源层,构成业务的物理基础;第4层(数据层)是业务的“知识中心”;第5~6层属于业务层。随着数字化的深入和人工智能的普及,企业架构的每一层都正在面临新的挑战与变革。

-

第一层 硬件/基础设施层

这一层是所有软件和应用运行的物理基础,涵盖计算(服务器、CPU、GPU等)、存储、网络硬件,以及数据中心基础设施和云服务。主流供应商包括戴尔、思科、IBM、Intel、英伟达、AWS、微软(Azure)等。

AI+时代的挑战:异构计算与绿色节能。

除了CPU逐渐被GPU等专用加速器替代之外,以下动向也值得关注::

-

RDMA(远程直接内存访问) 逐渐成为高性能计算和大规模数据传输的标配,解决了传统TCP/IP在高并发和低延迟场景中的性能瓶颈。Oracle凭借其为高性能计算优化的OCI(Oracle Cloud Infrastructure),在AI浪潮中迅速崛起,对AWS和Azure构成强劲竞争。

-

数据中心在水资源和能源消耗方面面临严峻挑战。据国际能源署(IEA)报告,一个100兆瓦的数据中心日均耗水量可高达200万升。美国已有企业(如Gradiant)积极布局水循环利用技术,以提升数据中心的可持续性。

-

第二层 虚拟化/抽象层

该层通过虚拟机监控程序、容器运行时、软件定义网络/存储等技术,将物理资源抽象化和池化,以实现灵活分配与高效利用。主流厂商包括VMware、红帽、思科及多个开源社区。

AI+时代的挑战:算力抽象与智能调度。

-

容器化技术(如Docker)和编排系统(如Kubernetes)逐渐替代传统虚拟机,成为AI训练任务调度的事实标准。围绕Kubernetes的生态(如Kubeflow for MLOps)正在快速发展。

-

实现细粒度的资源计费与成本分摊(Showback/Chargeback)机制,使业务团队能够优化计算资源使用,控制成本。需要具备细粒度计费和成本分摊能力,让业务团队清楚计算成本,从而优化资源使用,避免浪费。

-

第三层 操作系统/运行时层

本层管理硬件资源,为应用程序提供运行环境与基础服务,涵盖服务器与客户端操作系统、运行时环境等。主流供应商包括红帽(服务器OS)、微软/苹果/谷歌/华为(客户端OS)、Oracle/微软(运行时)等。

AI+时代的挑战:AI工作负载优化与一致性保障。

-

需深度优化以支持AI框架(如PyTorch, TensorFlow)及其依赖(比如英伟达推出的CUDA指令架构),减少内核开销,支持GPUDirect等加速技术。

-

提供极度稳定和一致的运行时环境,支持DevOps/MLOps流程,实现从开发到生产的无缝衔接。

此外,笔者在《从齿轮到算法:工业4.0的智能化演进全景》等文章中提到过,在硬件“具身智能化”、软件“智能体化”的远景趋势下,操作系统可能面临从“资源管理者”向“智能体协调中枢”的角色跃迁,所以这一层需要的可能不是局部优化而是系统性变革。

-

第四层 平台/中间件层(数据层)

提供数据库、应用服务器、消息队列、API管理等通用服务和集成能力,使应用不必从头开发所有功能。主流供应商包括IBM、Oracle、红帽、谷歌等。

AI+时代的挑战:数据治理、实时性与孤岛破解。

-

AI模型严重依赖高质量数据,必须实现实时数据流入、统一治理与特征管理。

-

数据应对业务团队友好,容易被发现、理解与使用。

-

云厂商推出的全托管MLOps平台(如SageMaker、Vertex AI)集成从数据标注到模型监控的完整工具链,显著降低AI应用开发门槛。

-

第五层 软件应用层

包括ERP、CRM等解决具体业务问题的应用程序。ERP、CRM等系统的主流供应商有SAP、Oracle、Salesforce、微软等企业。

AI+时代的挑战:重构以集成AI能力,实现从“功能驱动”到“智能驱动”。

-

传统企业软件(如SAP、Salesforce)全面嵌入AI功能。

-

Microsoft 365 Copilot、Adobe Firefly等产品将生成式AI深度集成至应用层面。

-

OpenAI、Anthropic、Midjourney等通过AI原生应用,开创了全新的软件类别。

-

第六层 访问/表现层

作为用户与IT系统交互的接口层,这一层负责信息呈现和用户访问支持。

AI+时代的挑战:多模态交互升级。

交互方式不再只是图形界面(GUI),需要支持语音交互(VUI)、手势识别、AR/VR等新型交互模式。

总的来说,在“人工智能+”时代,企业IT架构正从以流程为核心的“刚性”架构,转向以数据智能为核心的“柔性”架构。未来的领军企业,必是那些能将AI能力深度融入每一IT层级,并有效管理其复杂性与成本的组织。

云服务巨头(AWS、Azure、GCP)凭借全栈能力在这场变革中占据关键地位,而传统企业软件厂商也通过深度集成AI保持竞争力。整个IT生态正在算力、智能、可持续性等多重驱动下,进入新一轮重构与创新周期。

Palantir“本体”的做法

把握了企业IT架构的逐层演进方向,我们是否就真的能够从容应对未来?抑或,这种渐进式的改良是否足以代表未来的整体趋势?

回顾《汽车工业第四代生产范式,为什么没有率先出现在中国》系列,尽管传统工业强国和大国如德、中都基于自身积累积极推进智能制造,却在一定程度上成为美国特斯拉和SpaceX“新制造”模式的追随者。这一现象表明,以人工智能为核心的新工业革命所具有的“颠覆性”,很难仅通过渐进式改造来实现。企业更需要以终为始,从未来数字业务的基本形态出发,反向推导并系统构建新范式。

在这场变革浪潮中,Palantir提出的“本体”理念,尽管主要作用于传统IT架构中的第四层(平台/中间件层,即数据层),但其影响却是颠覆性的。它通过引入一个跨越所有层级的统一语义逻辑层,既向下穿透至第一层(硬件/基础设施层)的数据存储机制,也向上渗透并重塑第五、六层(软件应用层和访问/表现层)的功能逻辑。

在传统企业IT架构中,业务语义被硬编码于众多分散的应用和接口之中,依赖各应用系统自行处理互操作。这种做法不仅导致严重的数据孤岛和集成困境,也造成大量重复、不一致的语义计算。

而“本体”的做法,正是将原本分散在不同孤立系统中的“语义处理”能力抽象和剥离出来,形成一个独立的、中央化的语义平台。这好比无论什么专业的学生,在基础教育阶段都使用同一套人教版的语文教材和新华字典——ERP、CRM等应用系统就像不同的专业学科,而“本体”就是那套共同的语言基础,确保所有系统在语义层面互通、一致、可协同。

【相关专题】

“一半天堂一半地狱”:人才富集与产业空心化,AI为什么也这么难?

汽车工业第四代生产范式,为什么没有率先出现在中国?(1)四个问题,读懂特斯拉超级工厂和第四代生产范式

汽车工业第四代生产范式,为什么没有率先出现在中国(2):智能制造的核心竞争逻辑,从上海超级工厂的特殊地位说起

汽车工业第四代生产范式,为什么没有率先出现在中国(3):为什么也没有诞生在德国?

汽车工业第四代生产范式,为什么没有率先出现在中国(4):美国“去工业化”与特斯拉崛起的悖论

汽车工业第四代生产范式,为什么没有率先出现在中国(5):工业强国的真正标准

从“互联网+”到“人工智能+”:云计算生态演进揭示AI应用破局之道

本文在网络公开资料研究基础上成文,限于个人认知,可能存在错漏,欢迎帮忙补充指正。

更多推荐

已为社区贡献8条内容

已为社区贡献8条内容

所有评论(0)