Figure AI获10亿美元巨资加持,多只人形机器人概念股“招兵买马”引爆市场热潮!

持续加码布局人形机器人的英伟达,聚焦于做“具身AI的算力与平台型供应商”,即所谓的“铲子+操作系统”,在云端训练、边缘推理与物理仿真工具三线协同:即大规模出售机器人训练/推理系统所需的大规模AI GPU集群 + 边缘计算模组 + Isaac仿真与工具链,服务全行业的人形机器人玩家。9月16日,特斯拉CEO马斯克在社交平台上透露的行程,点燃了大洋彼岸市场对机器人概念的热情。近来,作为未来产业的前沿领

获悉,开发人形机器人的 Figure AI 公司在一轮融资中获得了超过 10 亿美元的承诺资本,估值由此达到 390 亿美元。若此次交易达成,该公司将跻身最具价值初创企业之列。

彭博社曾在 2 月报道称,Figure 正与投资者洽谈融资事宜,当时计划以 395 亿美元的估值募集 15 亿美元资金。

据称,Figure凭借近年来人工智能技术的突破,致力于研发外观和动作更接近人类的机器人,现已成为该领域最受关注的初创企业之一。该公司此前表示,其宏伟目标是打造具备“通用功能”的人形机器人 —— 这类机器人能够像人类一样进行推理和学习。

人形机器人行业进入上升期

近来,作为未来产业的前沿领域,人形机器人正经历从概念验证到应用落地的技术拐点,无论是核心硬件,还是智能软件,都呈现出强劲的发展势头。

值得一提,在刚刚结束的2025互联网岳麓大会上,展示了多款人形机器人,推动着长沙人形机器人产业落地再提速。例如,大会上特别设置的机器人体验中心,人形机器人在迎宾、行走表演、物流分拣、装配、生活五大模拟场景应用,带来一场惊喜满满的研发成果实景秀。

对此,业内人士指出,人形机器人是AI浪潮下最具落地潜力的场景之一。经过近两年大量资本投入,大模型训练与智能化已达到新高度,市场迫切希望看到切实的应用场景以实现企业ROI(投资回报率)要求,而人形机器人作为具身智能与大模型的载体,有望成为最快落地场景之一。

科技公司“闻风而动”

OpenAI

有媒体援引知情人士透露的消息报道称,OpenAI最新一波的人员招聘浪潮显示,这家估值高达5000亿美元的人工智能独角兽似乎在寻求利用其人工智能大模型开发以及生成式AI应用软件专长,进一步推进全球人形机器人领域的实际投入应用以及社会渗透规模,并且力争成为全球具身AI大趋势的领军者。

Altman表示:“如果我们必须用传统方式制造最初的一百万台人形机器人,但随后它们可以运营整条无比庞大的产业链与供应链——包括开采和精炼矿物、驾驶卡车、运行工厂等——以制造更多的机器人,而这些机器人又能建造更大规模的芯片制造设施、数据中心基础设施等,那么人类社会进步的速度显然会截然不同。”

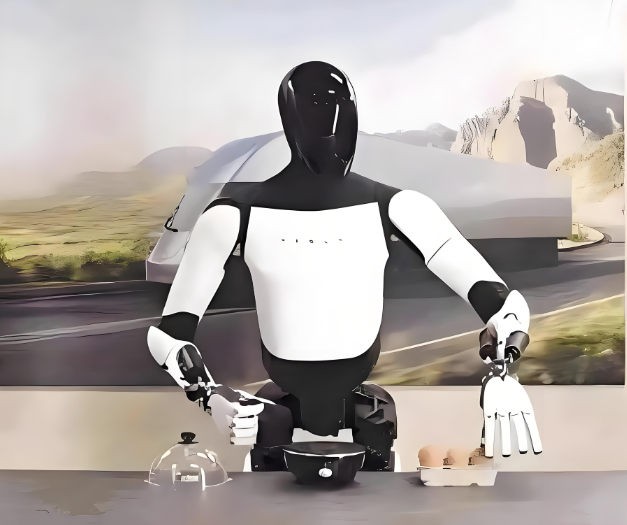

特斯拉(TSLA.US)

据悉,特斯拉将在内部与各部门开会,重点关注人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人生产计划以及车辆生产和交付。9月16日,特斯拉CEO马斯克在社交平台上透露的行程,点燃了大洋彼岸市场对机器人概念的热情。

从已披露的视频和数据看,特斯拉的Optimus已展现出技术先进性和多场景适应能力,其在运动控制、AI算法和任务执行方面具有突出表现,能够胜任家庭环境中的多种服务工作。

产品层面,特斯拉此前已经发布了Optimus第一代和第二代,二者均在实际场景中展开了训练,但距离大规模量产仍有不小距离。目前尚在“闭关”的Optimus第三代,被市场视为技术更成熟、最有望实现量产的一代。

特斯拉在人形机器人行业依旧发挥着‘鲶鱼效应’,如果Optimus能按计划实现规模化量产,预计特斯拉将复刻电动车行业的发展轨迹,带动整个产业链的发展。

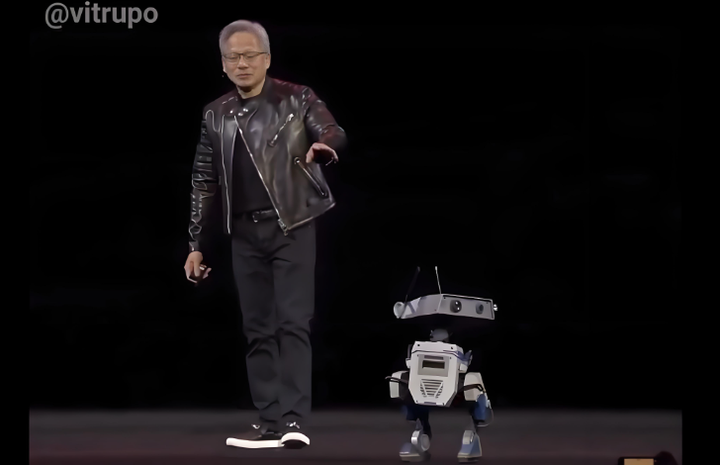

英伟达(NVDA.US)

黄仁勋自今年以来不止一次表示,继人工智能大模型之后,机器人技术尤其是人形机器人,将是这家人工智能芯片超级巨头的最大规模潜在增长市场。

持续加码布局人形机器人的英伟达,聚焦于做“具身AI的算力与平台型供应商”,即所谓的“铲子+操作系统”,在云端训练、边缘推理与物理仿真工具三线协同:即大规模出售机器人训练/推理系统所需的大规模AI GPU集群 + 边缘计算模组 + Isaac仿真与工具链,服务全行业的人形机器人玩家。

微美全息(WIMI.US)

据了解,作为人形机器人领域龙头企业微美全息,近年来积极布局人形机器人产业,成立微意识量子学研究中心和高标准智能机器人创新研发中心,聚焦AI视觉、模型算法、人机交互等核心技术,在核心硬件与智能软件领域取得标志性进展,为机器人产业提供从技术研发到成果转化的全链条支撑。

同时,微美全息着手技术研发、场景落地与产业生态协同,率先在工业场景开展实践,与汽车制造、半导体等行业合作,探索工业质检、设备调试等场景应用,推动智能机器人应用场景创新,加速机器人进入生产生活各类实际场景,助力产业向智能化、规模化发展。

结尾

2025年是人形机器人的量产元年,人形机器人技术已处于从实验室技术突破向产业化应用跨越的关键阶段,资本市场对其关注度显著攀升,产业有望迈进规模化量产阶段。同时国内已有大量汽车供应链企业切入机器人零部件赛道,覆盖减速器、丝杠、关节等核心环节。显然,科技巨头全面下场布局人形机器人,行业量产奇点已至!

更多推荐

已为社区贡献24条内容

已为社区贡献24条内容

所有评论(0)