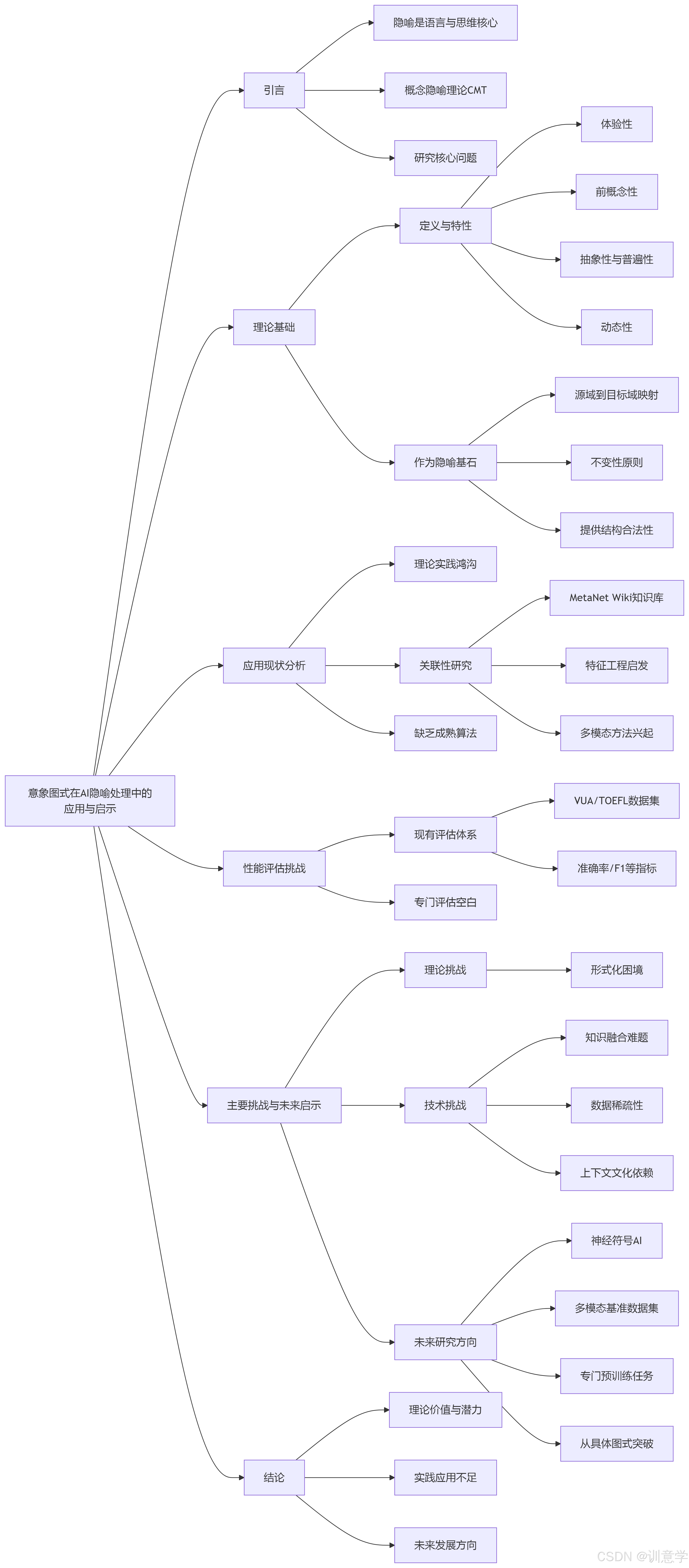

认知语义学中的意象图式对AI自然语言处理中隐喻分析的影响与启示

本文探讨了认知语义学中的意象图式理论在AI自然语言处理(NLP)隐喻分析中的应用现状与挑战。研究发现,虽然意象图式为理解抽象概念和隐喻提供了理论基础,但在当前AI实践中仍处于初级阶段。主要障碍包括意象图式形式化困难、缺乏标注数据集以及符号知识与神经网络融合的技术壁垒。现有研究更多停留在理论探讨和小规模实验层面,缺乏成熟的算法和评估体系。未来发展方向可能包括神经符号AI、多模态学习及专用数据集的构建

1. 摘要

本文章旨在深入探讨认知语义学核心概念“意象图式”(Image Schema)在人工智能(AI)的自然语言处理(NLP)领域,特别是在深层语义分析的隐喻处理方面,所产生的影响和带来的启示。研究发现,意象图式作为源于身体经验的前概念结构,为理解和分析抽象概念与隐喻提供了坚实的理论基础 。在认知语言学中,它被认为是构成概念隐喻的核心机制,通过将具体源域的结构映射到抽象目标域,使隐喻的理解成为可能 。

然而,本报告的研究表明,尽管意象图式在理论上具有巨大潜力,但在当前(截至2025年)的人工智能和自然语言处理实践中,其直接和系统的应用仍然处于非常初级的阶段。搜索结果显示,目前鲜有成熟的、将意象图式作为核心机制集成到深度学习模型中以进行隐喻分析的特定算法或广泛应用的开源项目 。相关研究更多停留在理论探讨、小规模实验以及构建概念资源库(如MetaNet Wiki)的层面 。

本报告进一步分析了造成这种“理论丰满,实践骨感”现状的主要挑战,包括意象图式本身形式化描述的困难、高质量标注语料库的匮乏,以及将符号化知识(如意象图式)与神经网络模型进行有效融合的技术壁垒 。最后,报告展望了未来的研究方向,指出神经符号AI(Neuro-Symbolic AI)的发展、多模态学习的深入以及专用基准数据集的构建,可能为意象图式在AI隐喻处理中的落地应用开辟新的道路。

2. 引言:研究背景与核心问题

语言是人类智能的核心,而隐喻是语言和思维中无处不在的现象。理解隐喻不仅是语言理解的挑战,更是实现真正意义上的人工智能的关键一步。传统的自然语言处理方法在处理字面意义上取得了显著进展,但在面对隐喻这类需要深层语义和背景知识的非字面语言时,往往表现不佳 。

认知语义学(Cognitive Semantics)为我们提供了新的视角。其中,由Lakoff和Johnson等人提出的概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory, CMT)和意象图式理论,从根本上改变了我们对隐喻的看法,认为隐喻是思维方式,而不仅仅是语言修辞 。意象图式是这一理论体系的基石,它指的是源于人类身体与物理世界互动的、反复出现的、动态的经验模式,例如“容器”、“路径”、“平衡”等 。这些图式是前概念的,构成了我们理解抽象概念(如时间、情感、社会关系)的基础 。

因此,本报告的核心研究问题是:

- 意象图式的理论如何为AI系统进行隐喻分析提供框架和指导?

- 在当前的AI和NLP技术实践中,意象图式被应用到了何种程度?有哪些具体的系统或算法实例?

- 将意象图式集成到AI模型中面临哪些核心挑战?

- 基于现有研究,未来的发展方向和启示是什么?

3. 意象图式的理论基础及其与隐喻的关联

3.1 意象图式的定义与特性

意象图式是认知语言学的核心构念,其本质是一种基于身体经验的抽象认知结构 。它们不是丰富的、具体的心理图像,而是更为骨感的、拓扑的结构,捕捉了经验的基本轮廓 。例如,“容器”图式包含“内部”、“外部”和“边界”三个基本元素,以及“进入”、“出去”等逻辑关系。这个图式源于我们体验过的无数物理容器(杯子、房间、山谷),并被抽象化,用于理解非物理的“容器”,如“陷入麻烦”(in trouble)、“讨论的范围”(scope of discussion)等 。

意象图式的主要特性包括:

- 体验性(Experiential): 它们直接源于我们的感知和运动经验 。

- 前概念性(Pre-conceptual): 它们是意义形成的基础,先于具体的概念和命题存在 。

- 抽象性与普遍性(Abstract and Universal): 它们超越了具体的感官情境,在不同文化和语言中具有一定的普遍性。

- 动态性(Dynamic): 它们不是静态的表征,而是可以模拟和进行心理操作的动态模式 。

3.2 意象图式作为概念隐喻的基石

概念隐喻理论的核心观点是“通过一个概念来理解另一个概念”,即从一个具体的、易于理解的“源域”(Source Domain)向一个抽象的、不易理解的“目标域”(Target Domain)进行系统性映射 。意象图式在这一过程中扮演了关键角色,它常常作为隐喻映射的结构基础,即为源域提供内在逻辑和推理模式 。

这一过程被称为“不变性原则”(Invariance Principle),即隐喻映射保留了源域的意象图式结构 。例如,在隐喻“理论是建筑”(THEORIES ARE BUILDINGS)中,我们使用了“实体”和“结构”的意象图式。一个理论可以有“坚实的基础”(solid foundation),可以被“构建”(constructed),也可能“站不住脚”(fall apart)。这里的“基础”、“构建”、“倒塌”等概念,都源于我们对物理建筑的意象图式结构,并被投射到了“理论”这一抽象域中,从而使我们能够系统地谈论和推理理论。

因此,意象图式为隐喻提供了结构合法性,解释了为什么某些隐喻表达是自然的,而另一些则不是。从计算的角度看,这意味着如果我们能够让AI模型掌握这些基础的意象图式,就有可能使其获得更深层次、更具系统性的隐喻理解能力,而不仅仅是基于词汇共现的表面统计关联 。

4. 意象图式在人工智能自然语言处理中的应用现状分析

尽管意象图式的理论极具启发性,但将其转化为可计算模型并应用于大规模NLP任务的实践却进展缓慢。

4.1 理论探讨与实证研究的鸿沟

大量的搜索结果表明,学术界对意象图式在AI中应用潜力的讨论非常丰富,但具体的实证研究,特别是2024-2025年间的最新成果,却极为罕见 (Query: "2024年至2025年认知语义学意象图式在人工智能隐喻处理中的实证研究论文有哪些?", Query: "List empirical research papers from 2024 to 2025...")。目前的研究状态呈现出明显的“理论-实践”鸿沟。许多文献探讨了如何将意象图式形式化 ,或者从语言学角度分析文本中的意象图式 但鲜有研究展示了一个完整的、集成了意象图式并能在标准隐喻处理任务上取得优异性能的端到端NLP系统。

4.2 关联性研究与间接应用探索

尽管直接应用不多,但一些研究和项目从侧面触及了意象图式的理念。

- 资源与知识库构建: 最显著的尝试是MetaNet项目及其相关的MetaNet Wiki 。这是一个旨在创建跨语言隐喻和意象图式形式化表示的协作式在线资源库。其目标是为隐喻分析提供一个结构化的、与语义网络兼容的知识库,这可以看作是将意象图式知识“符号化”以便于机器处理的关键一步。然而,MetaNet本身更多是一个知识工程项目和分析工具,而非一个可直接集成的NLP算法或模型 。

- 特征工程的启发: 一些早期的隐喻识别研究中,会使用“具体性”(concreteness)或“可想象性”(imageability)等词汇特征 。这些特征虽然不是意象图式本身,但它们与意象图式所强调的“感官-运动经验”在理念上一脉相承,可以被视为对意象图式概念的简化和间接应用。

- 多模态方法的兴起: 近年来,多模态(文本+视觉)隐喻识别的研究开始受到关注 。例如,一些模型尝试利用视觉嵌入(visual embeddings)来辅助判断一个短语是否具有隐喻性 。这种方法与意象图式的“身体体验”和“视觉感知”基础不谋而合,因为图像比纯文本更能承载具体的空间和物理关系,这为隐式地引入意象图式知识提供了可能性。

4.3 缺乏成熟的算法与开源实现

在对特定算法和开源项目的搜索中,结果非常明确:目前没有一个广为人知的、专门实现了基于意象图式的隐喻分析的开源NLP项目或GitHub仓库 (Query: "What are the GitHub repository URLs...", Query: "What open-source projects implement..."). 尽管存在像METAPHORSHARE这样的开放数据集共享平台 旨在促进隐喻研究,但它们主要提供数据而非现成的、集成了意象图式的处理工具。这意味着,如果一个研究团队想要探索这条路径,他们需要从头开始设计算法和构建系统,缺乏可供借鉴的成熟框架。

5. 性能评估的挑战:基准与指标的缺失

评估是推动技术发展的关键。然而,在基于意象图式的隐喻分析领域,评估体系同样存在空白。

- 现有隐喻处理的评估体系: 对于通用的隐喻识别(Metaphor Identification)任务,学界已经形成了一套相对成熟的评估方法。这包括使用标准基准数据集,如 VUA Metaphor Corpus (VUAMC) 和 TOEFL语料库 以及采用 准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)和F1分数(F1-Score) 等指标进行评估 。这些评估主要集中在判断一个词或短语在特定上下文中是否为隐喻用法。

- 针对意象图式分析的评估空白: 搜索结果清晰地表明,目前不存在专门为评估“基于意象图式的隐喻分析”能力而设计的基准数据集和评估指标 (Query: "What are the detailed evaluation metrics and benchmark datasets specifically designed for image schema-based metaphor analysis in NLP??")。现有的数据集并未标注文本背后的意象图式结构。例如,我们无法自动评估一个模型是否正确识别出“the project is moving forward”这句话背后的“路径”(PATH)图式。缺乏这样的评估工具,使得相关研究难以进行量化比较和迭代优化,极大地阻碍了该领域的发展。

6. 主要挑战与未来研究启示

将意象图式从认知理论成功迁移到AI应用,面临着多重挑战。

6.1 理论层面的挑战

- 形式化困境: 意象图式本身具有模糊性、动态性和体验性,如何将其精确地、无损地形式化为机器可以理解的符号或向量表示,是一个巨大的挑战。对其定义、分类和区分标准的学术争议也使其难以被统一建模 。

6.2 技术层面的挑战

- 知识融合难题: 意象图式是一种结构化的、符号性的先验知识。如何将这种知识与当前主流的、基于大规模数据驱动的深度学习模型(如Transformer)进行有效融合,是神经符号AI(Neuro-Symbolic AI)领域的核心难题之一。简单的拼接往往效果不佳,需要设计全新的模型架构 。

- 数据稀疏性: 训练能够理解意象图式的模型,需要大规模、带有意象图式标签的语料库。目前这样的数据集极度匮乏 。手动标注成本高昂,且对标注者要求极高,这成为了一个关键的瓶颈。

- 上下文和文化依赖: 隐喻的理解深度依赖于语境和文化背景。AI系统不仅要识别出意象图式的结构,还要理解该结构在特定情境下的具体含义和情感色彩,这对当前模型来说仍是巨大的挑战 。

6.3 未来研究方向与启示

面对挑战,意象图式为AI的深层语义理解提供了极具价值的启示,并指明了若干值得探索的研究方向:

- 发展神经符号模型: 积极探索神经符号AI架构,将神经网络强大的模式识别能力与意象图式的符号推理能力相结合。例如,可以利用图神经网络(GNNs)来表征意象图式的拓扑结构,并将其作为先验知识整合到大型语言模型(LLM)的推理过程中 。

- 构建多模态基准数据集: 意象图式源于感官经验,多模态数据(文本+图像/视频)是其天然的载体。未来的研究应致力于构建大规模的多模态语料库,并标注其中的隐喻表达及其对应的意象图式,从而为模型训练和评估提供坚实基础。

- 设计专门的预训练任务和评估指标: 开发新的预训练任务,让语言模型在预训练阶段就学习意象图式相关的知识,例如预测句子中隐藏的空间关系或物理逻辑。同时,设计新的评估范式,超越简单的隐喻/非隐喻二元分类,转而评估模型解释隐喻(即识别源域、目标域和底层图式)的能力。

- 从具体图式开始小规模突破: 与其试图一次性解决所有意象图式,不如从最基础、最明确的图式(如“容器”、“路径”)入手,进行小规模但深入的实证研究,验证其在特定任务上的有效性,并逐步扩展。

7. 结论

截至2025年9月,认知语义学中的意象图式理论对人工智能自然语言处理中的隐喻分析,主要停留在提供深刻的理论洞见和研究启示的层面。它为我们揭示了人类理解抽象概念和隐喻的底层认知机制,为构建更具鲁棒性和可解释性的AI语义理解系统指明了方向。

然而,在技术实践层面,意象图式的直接应用仍是一片有待开垦的处女地。由于其自身的形式化难题、相关计算资源的匮乏以及知识融合的技术壁垒,我们尚未看到基于意象图式的隐喻分析模型在NLP领域产生广泛而实际的影响。

展望未来,意象图式代表了从“数据驱动”向“知识+数据”双驱动范式转变的一个重要方向。随着神经符号AI、多模态学习等技术的不断成熟,以及学界对构建高质量标注资源的日益重视,我们有理由相信,这个源于人类身体经验的古老智慧,终将在机器的“心智”中找到新的生命力,引领AI迈向更深层次的语言理解。

更多推荐

已为社区贡献32条内容

已为社区贡献32条内容

所有评论(0)