企业用 AI 越贵越上瘾?Anthropic 报告捅破 Claude 使用真相:你省钱的 AI,人家在用来赚大钱

昨晚 Anthropic 报告揭示:AI 使用正形成地理、认知、资源三重鸿沟,企业砸钱换效率,普通人陷免费工具困境,你的 AI 用法暗藏阶层分化危机。

兄弟们,昨晚本以为 Anthropic 可能要发布传说中 Claude 4.5模型,结果是,Anthropic 发布了一篇报告,报告原名是 Anthropic Economic Index: Tracking AI’s role in the US and global economy(人类经济指数:追踪人工智能在美国和全球经济中的作用),名字听起来特学术。

我当时就觉得,这么学术,这又是什么云里雾里的鬼东西,接下来我将给大家通俗易懂的话来说。

这哪是什么学术报告,这简直就是一份全球Claude用户的“行为全景图”+“隐私大曝光”!

大家千万别被这个名字骗了,它其实是一份非常具体的当下观察笔记,它第一次用真实和海量的数据,把“谁在用AI”、“怎么用AI”、“用AI干什么”这些我们平时都只能靠猜测的东西,全部放在这篇文章中了。

而其中揭示的一些真相,说实话,看得我后背凉飕飕的。

它告诉我们一个残酷的现实:AI带来的新一轮贫富差距,或者说“AI鸿沟”,正在以我们看不见的方式,正在无情地拉开距离。

报告还搭配了一个在线的可交互式的数据可视化网站,我贴给大家:

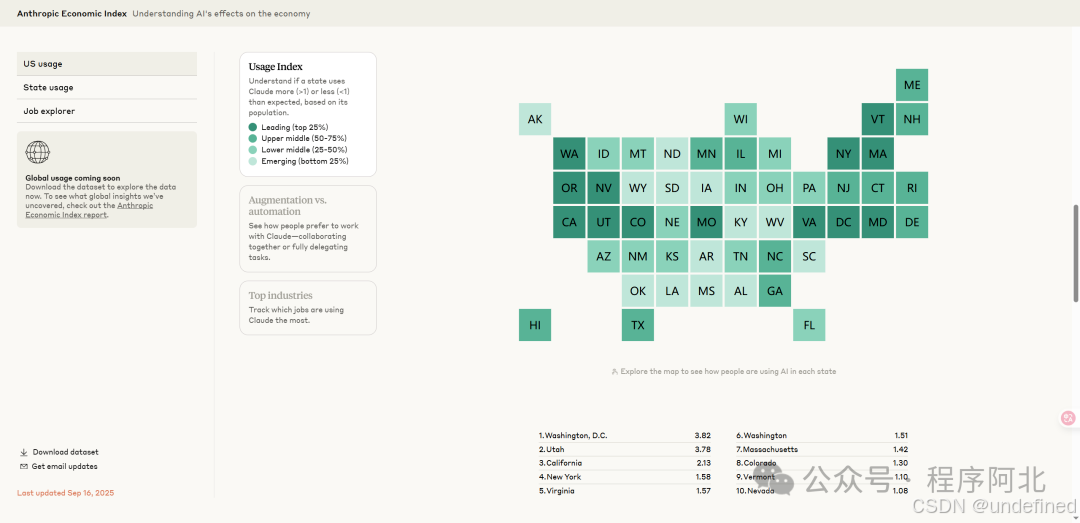

真相一:AI的使用,是一张赤裸裸的“经济地图”

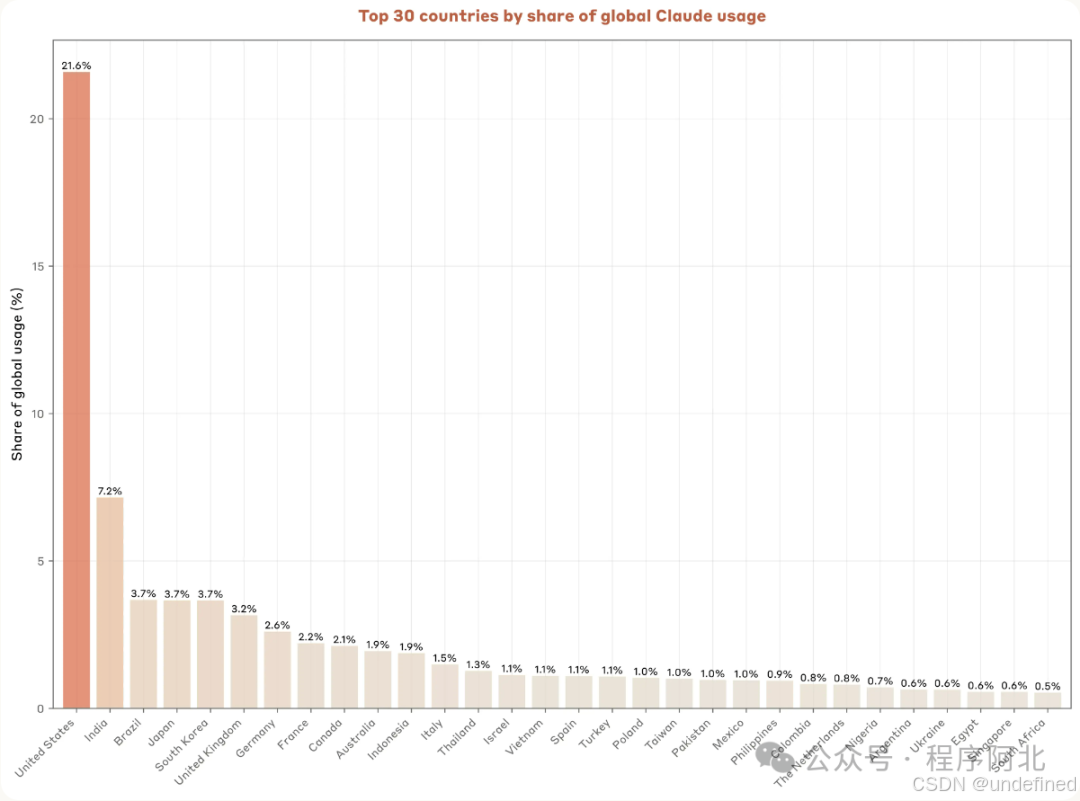

经常玩AI工具的朋友可能觉得,现在AI这么火,肯定全世界都在用吧?

事实并非如此!

报告甩出的第一张图,就是按国家算,美国、印度、巴西是 Claude 的总量大户。看到这,你可能会想,哦,人口多嘛。

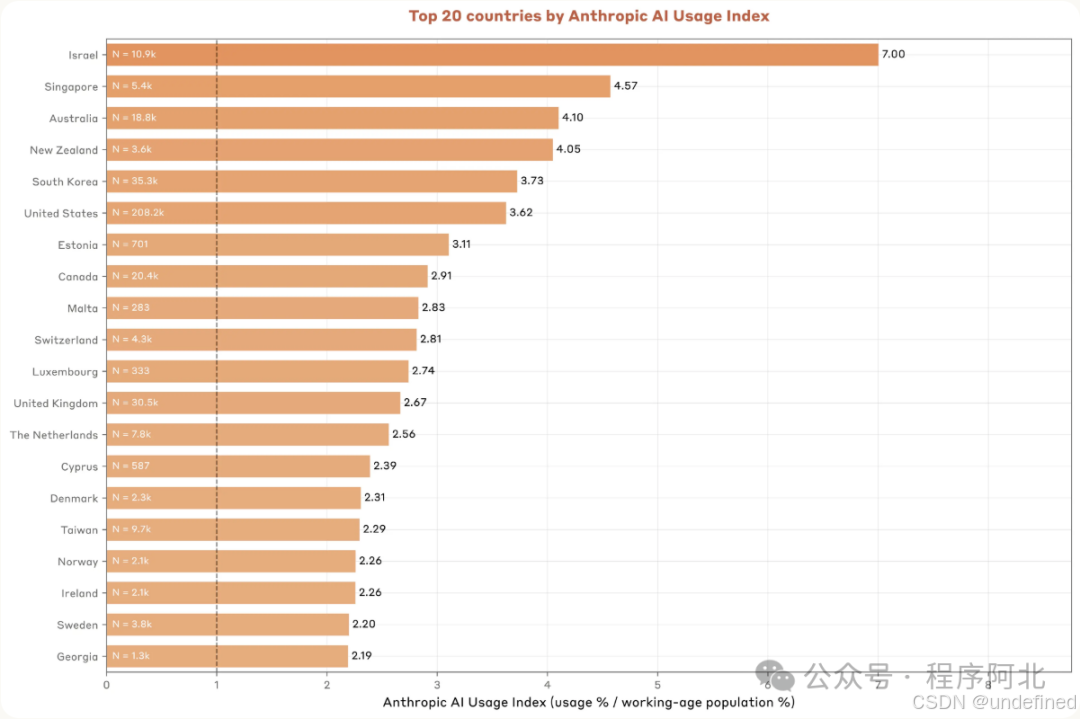

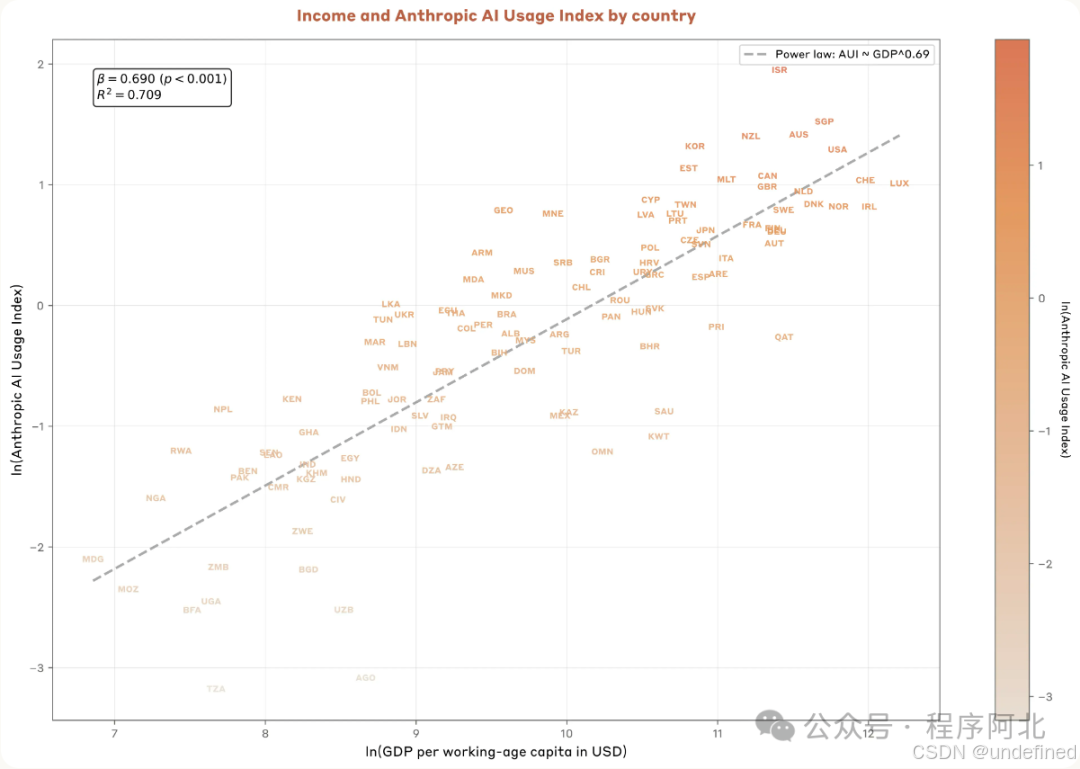

但是 Anthropic 搞了个更狠的指标,叫“AUI”(AI使用指数),换句话说就是人均使用强度了。

结果你猜怎么着?

以色列、新加坡这些科技驱动的小国,人均使用的强度比一些大国强数倍,而且把美国也远远甩在后面。

这说明什么?

AI这鬼东西,跟 GDP、教育水平、知识密集型产业的关联度,高到离大谱。基本上是,人均的GDP每涨1%,AI的使用指数就跟着涨0.7%。

其实我觉得,越是靠“脑子”赚钱的地方,AI渗透得就越深。

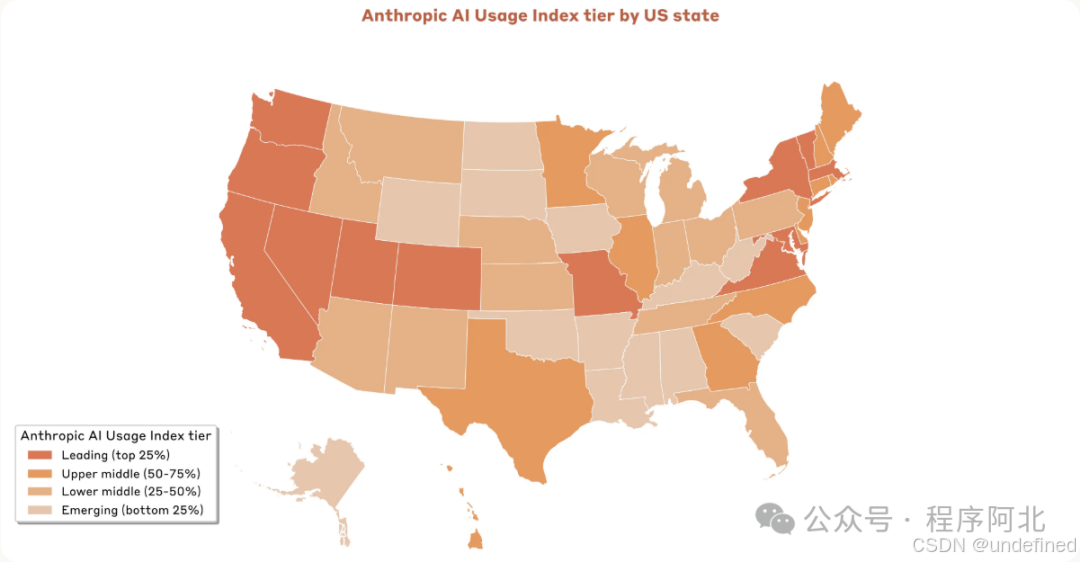

你以为这就完了?更加刺激的还是在美国国内。

按照常理来说,AI大本营,我觉得加州硅谷总应该是第一了吧?

结果确是,美国国内AI使用强度最高的,是华盛顿特区(D.C.)!

我当时就觉得。

那帮子搞政治、写法案、做研究的公务员朋友们,用AI写报告比大学生、程序员还猛,写报告写的直接起飞。

这确实有点颠覆我的认知了。

我一直以为的是AI是先从“大量重复的劳动”来开始替代,结果人家直接是从知识和权力的中心,从上往下,从广到窄的渗透,细思极恐啊。

真相二:你和AI的关系,正在发生“致命逆转”

如果说地理位置的差距只是开胃菜,那么 Anthropic 接下来的这个发现,才是真正震惊的。

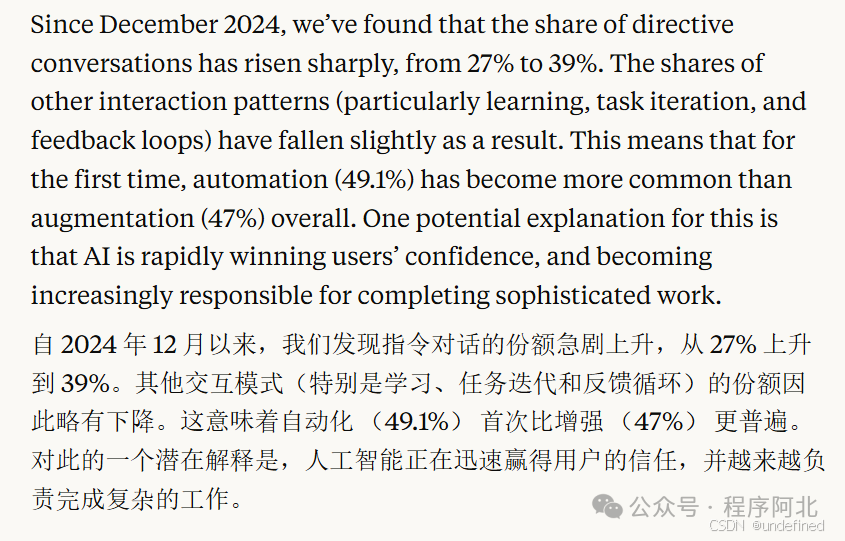

报告里用数据把我们和AI的关系变化写的清清楚楚:“我们跟Claude的关系,在过去短短9个月里,发生了翻天覆地的变化。”

大白话说,就是之前你和AI一起干活,到现在变成了你可以直接把活扔给AI,它自动帮你完成。

话不多说,看数据:

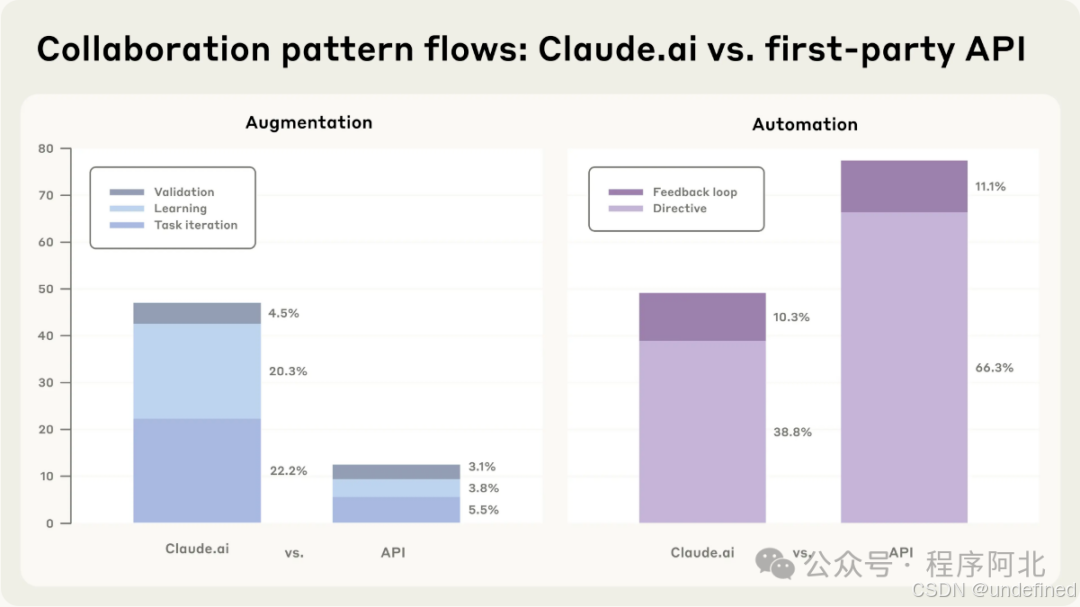

指令型对话占比从 27% 急剧上升至 39%,其他交互模式(尤其是学习型、任务迭代和反馈循环)的占比因此略有下降。

我觉得这意味着,我们把AI当作工具人使唤的比例,正式的超过了把它当合作伙伴的比例。

这个转变说明了什么?

它说明,我们是更加相信AI了,之前从ChatGPT对话方式问问题、改代码,到现在可以落地的美团点餐、淘宝购物、一键生成PPT等等这些案例足以说明问题了。

但是呢,你可能会说:“这不挺好的嘛?”,说明我们有大量事情可以做其他事情了,说明AI可以独当一面了!

其实不然,我们再看一个比较有意思的交叉分析数据。

这个结论一出来你就明白。

-

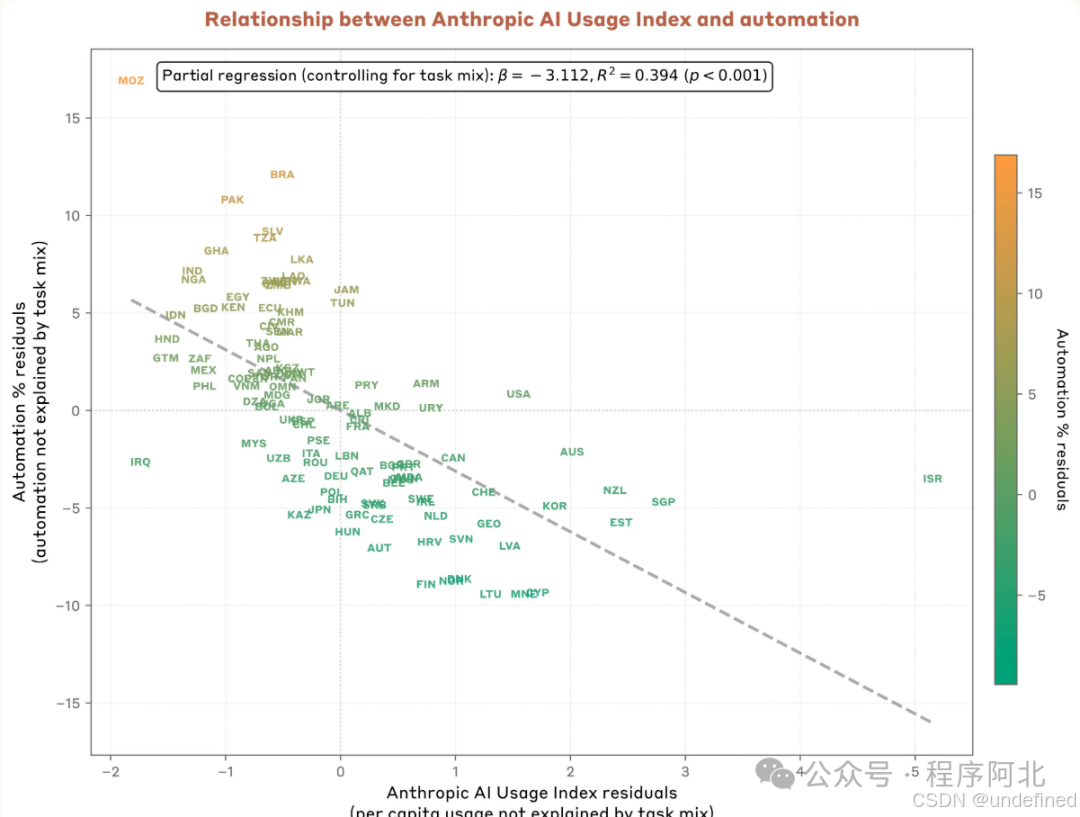

• AI越普及、经济越发达的国家(比如美国),用户越倾向于跟AI“协作”。 他们把AI当成一个虚拟同事,一起头脑风暴,一起迭代优化。

-

• AI越不普及、经济相对落后的国家(比如印度),用户越倾向于让AI“全自动干活”。 他们把AI当成一个外包,目标明确,就是要结果,越快越好。

什么意思呢?举个例子。

一个巴西用户使用 Claude 写代码时,他很可能为了完成任务,直接让Claude 一把梭,Claude 写完他就拿去交付了,也不多问为什么。

但是在美国硅谷的创业者来说,用 Claude 写代码的时候,往往是先构思,设计结构,然后AI帮搭基础架构,再一步一步迭代优化。也就是说Claude相当于他的一个“数字团队”成员,写完还需要继续精简,优化。

说白了就是,一个导向是“共创”,一个是导向“交付”。

这背后,是你到底把AI看作一个“放大你能力的杠杆”,还是一个“帮你偷懒的工具”的本质区别。

而这个区别,可能正在决定你未来的竞争力。

真相三:企业用AI,根本不差钱,只认“大力出奇迹”

过去我们总觉得,AI是C端用户先玩起来的。

可 Anthropic 这次的报告跳跳放出企业 API 数据情况,让我们看到了另一幅更冷静、更直观的景象:高达77%的企业级应用,都是“自动化模式”,而且绝大多数是“指令式”,连反馈都懒得给,直接要结果。

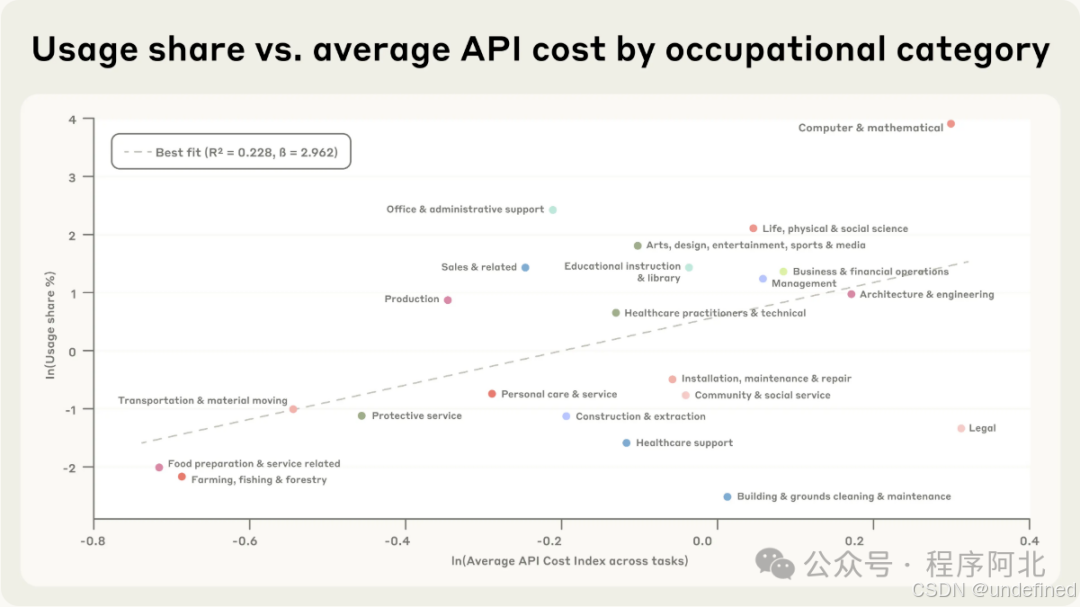

而且更让我震惊的还在后面,报告分析了任务成本(消耗Token)和调用频率的关系。

大家猜猜结果怎么着?

越是贵的、复杂的、消耗资源多的任务,企业调用的频率反而越高!

这对于我们普通人来说,可能很反直观,但数据不会假,确实如此。

反观那些便宜、消耗资源少的,企业使用的频率到不是很高。

这项数据说明:企业不是冲着 AI 省钱来的,而是更在意 AI 能不能干活。

例如说:

-

• 写一份上万字的行业分析报告?跑!

-

• 处理一个超长的法律文件?跑!

反正对价格倒是无所谓,对效果是非常重要的。

我觉得吧,这才是AI在商业落地中最真实的逻辑——不是成本替代,而是价值创造。

写在最后

我看完这份文档,我觉得主要分为三点:

-

地理的鸿沟:你在的地方,决定了你接触AI的深度。

-

拿我自己举例,我在一线城市接触到的,和二线城市不是一个级别的,大部分偏远地区都还没听说过 Claude呢?

-

-

认知的鸿沟:你把AI当“伙伴”还是“工具人”,决定了你被赋能还是被替代。

-

好多人用AI只是为了用AI,好多人用AI是拿它当伙伴。

-

-

资源的鸿沟:企业用最强的AI干最难的活,而普通人可能还在用免费版写周报。

最后我想说,AI的浪潮,比我们想象的更加猛烈,也非常不均衡。未来几年内,我们每个人都身处其中,无法逃避。

关键的问题就是,你,想成为哪一种人?

好了,这就是我今天的分享,谢谢大家!也希望这篇文章能够给大家带来新的一些思考。

更多推荐

已为社区贡献27条内容

已为社区贡献27条内容

所有评论(0)