AI 到底是提高了打工人的上限还是降低了打工人的上限?

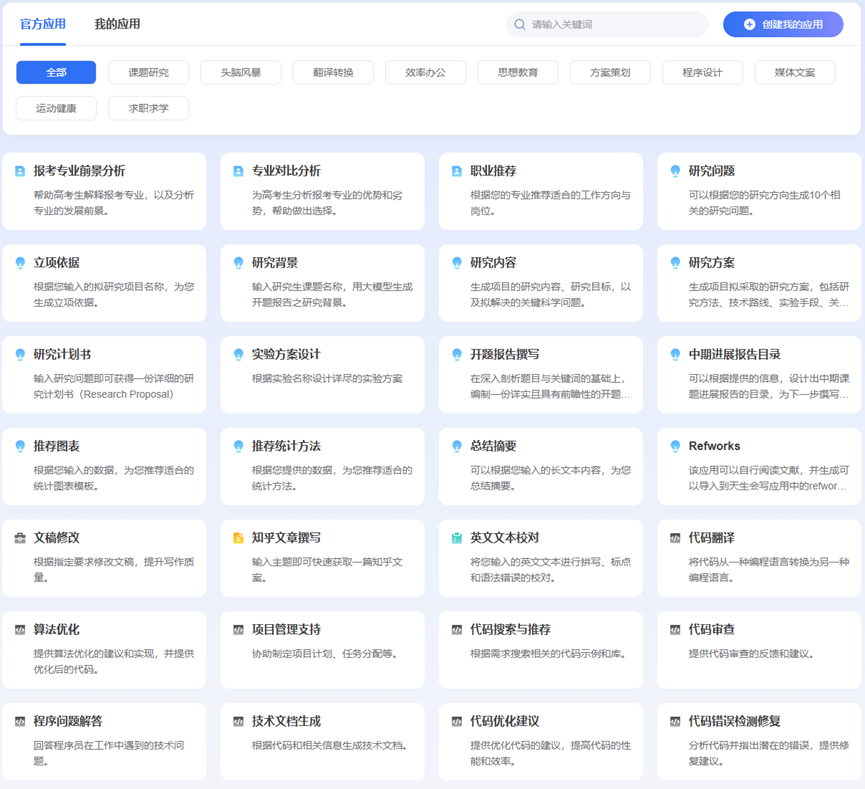

以 MedPeer 科学对话工具为例,其内置的 70 + 模型覆盖科研、开发、创作等场景,用户可通过「代码翻译」「竞品分析」等模板快速切入跨界领域。MedPeer 这类工具的价值,不仅在于提供技术解决方案,更在于帮助使用者建立「AI 增强型思维」—— 将 AI 作为「认知外脑」,专注于创造性决策、复杂问题拆解等机器难以替代的领域。AI 既不是单纯的「效率提升器」,也非必然的「岗位替代者」,其作用更

关于 AI 对打工人上限的影响,本质上是一个「能力杠杆」的再分配问题。AI 既不是单纯的「效率提升器」,也非必然的「岗位替代者」,其作用更像是一把「双面镜」—— 既能放大使用者的能力边界,也可能暴露技能短板。

AI 通过自然语言处理、自动化生成等技术,正在重构工作的「投入 - 产出」曲线。例如,基础编程任务可通过 AI 自动生成代码模块,使开发者将精力转向架构设计等高阶工作;但与此同时,若从业者仍停留在重复编码层面,其竞争力可能被 AI 工具大幅削弱。这种「会用 AI 的人效率倍增,不会用的人被迫降维」的分化,正在形成新的职场分水岭。

美团等企业已将 AI 应用纳入绩效考核,要求员工在 2025 年实现「工作全面 AI 化」。这意味着传统技能的价值周期正在压缩 —— 过去需要 3-5 年积累的数据分析能力,现在可能通过 AI 工具在 3 个月内掌握。但反过来,若不能持续迭代与 AI 协同的能力(如精准指令设计、结果验证逻辑),职业护城河将迅速瓦解。

AI 不仅改变现有岗位形态,更催生了「AI 训练师」「提示词工程师」等新职业。以 MedPeer 科学对话工具为例,其内置的 70 + 模型覆盖科研、开发、创作等场景,用户可通过「代码翻译」「竞品分析」等模板快速切入跨界领域。这种「技能复用 + 场景迁移」的能力,正在打破传统行业壁垒,为打工人开辟第二增长曲线。

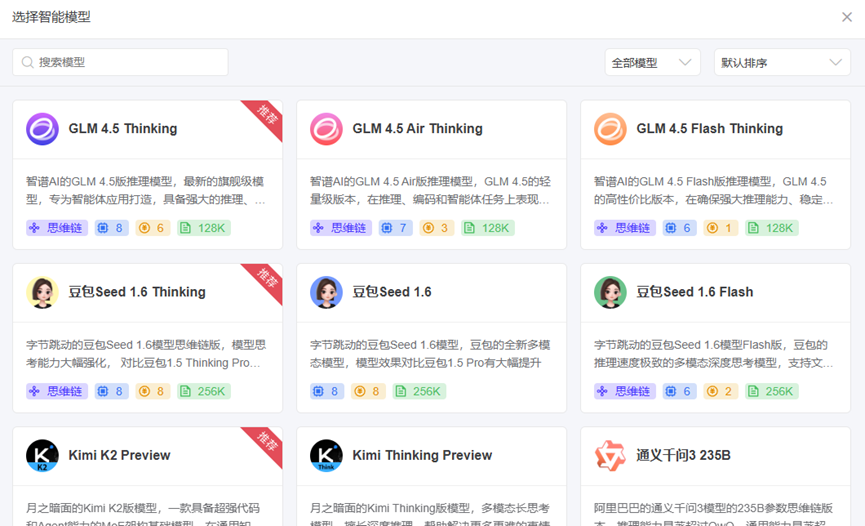

1. 模型集合打破技术孤岛

平台整合 OpenAI、DeepSeek、Claude 等 70 + 国内外主流模型,支持一键切换。例如:

- 科研人员可调用 GPT-4O 进行文献综述生成,同时用通义千问优化实验设计逻辑;

- 开发者可通过 Code Interpreter 实现代码调试,再用文心一言生成技术文档。

这种「模型即插即用」的特性,避免了多平台切换的时间损耗,尤其适合需要跨领域协作的复合型人才。

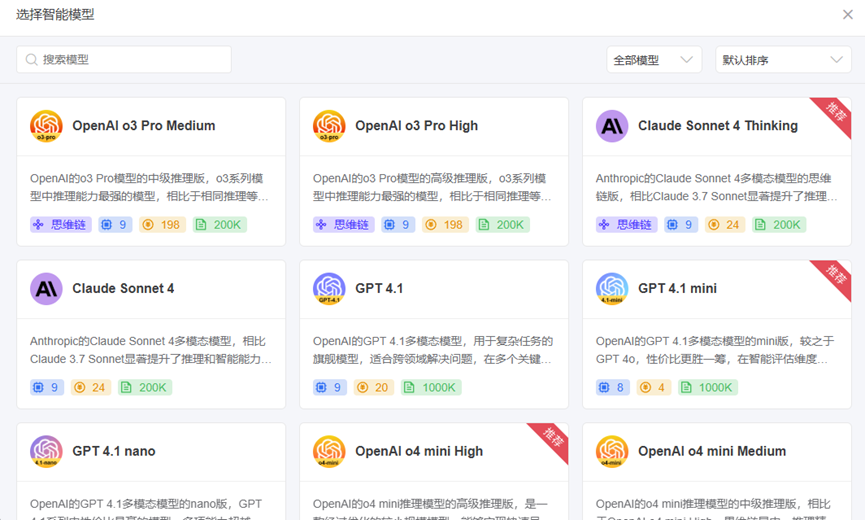

2. 场景模板降低能力门槛

平台预设50 +专业模板,覆盖从「研究计划书生成」到「小红书文案创作」的全场景:

- 科研场景:输入课题名称「线粒体内外膜接触调控机制」,AI自动输出包含研究意义、技术路线的结构化方案;

- 办公场景:通过「会议纪要提炼」模板,可将2小时会议录音转化为带优先级标注的行动清单;

- 开发场景:「代码审查」功能能自动检测算法漏洞,并提供优化建议。

这些模板如同「能力加速器」,即使新手也能快速产出专业级成果

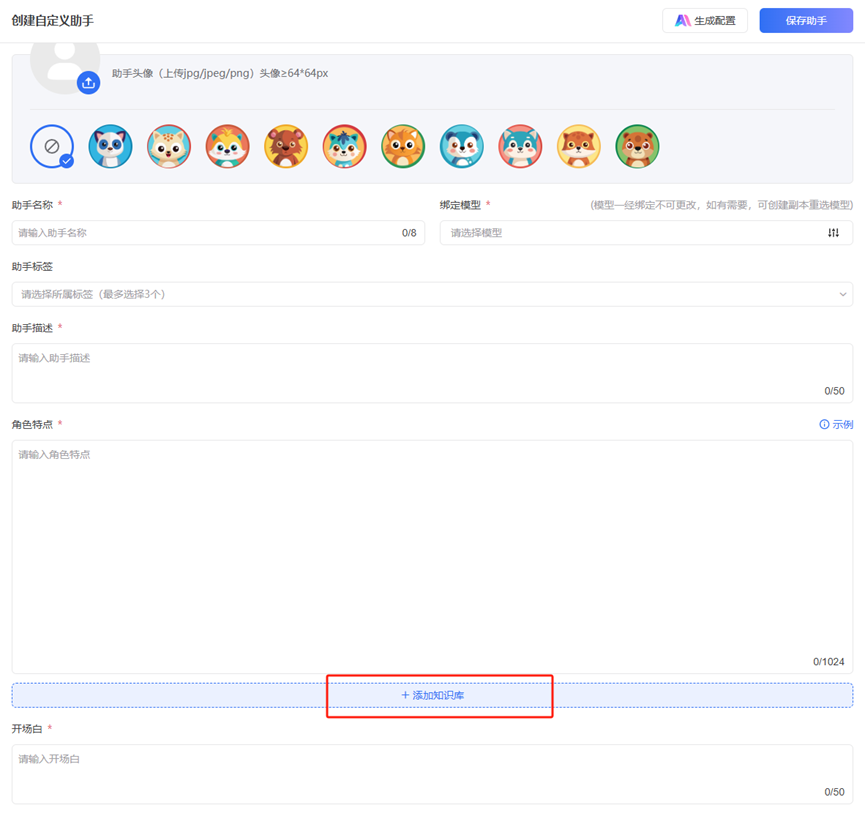

3. 自定义知识库构建组织记忆

上传公司内部流程、产品手册等资料后,AI 可直接调用专属知识库回答问题。某生物医药团队测试显示,新人培训周期从2周缩短至3天,且关键信息准确率提升至 92%。这种「隐性知识显性化」的能力,使个人经验沉淀为组织资产,大幅提升团队整体效能。

真正的上限突破,往往发生在「AI 能力边界」与「人类独特价值」的交汇点。MedPeer 这类工具的价值,不仅在于提供技术解决方案,更在于帮助使用者建立「AI 增强型思维」—— 将 AI 作为「认知外脑」,专注于创造性决策、复杂问题拆解等机器难以替代的领域。正如腾讯云开发者社区的观点:与 AI 共舞的本质,是用技术杠杆撬动人类独有的创新潜能。在这个意义上,AI 永远不会降低打工人的上限,它只是提前淘汰了那些拒绝与 AI 合作的人。

更多推荐

已为社区贡献26条内容

已为社区贡献26条内容

所有评论(0)