迄今为止,AI 在哪些方面帮助你提效了?

对于企业而言,这意味着更快的研发周期、更低的沟通成本、更高的成果产出率。在竞争日益激烈的生物医药赛道,这样的平台不是“加分项”,而是“必选项”。:一篇英文论文动辄几十页,包含大量图表和专业术语,人工通读耗时数小时,还容易遗漏关键信息。要完成一次完整的研究背景梳理,往往需要跨平台检索、手动筛选、反复比对,耗时动辄数天。三大工具,构建了一个贯穿“信息获取—理解—产出”的闭环系统,真正实现了“让AI服务

在科研一线工作的人,几乎每天都在与“信息过载”搏斗。你有没有这样的经历:花一整天时间读文献,却依然抓不住重点;面对海量研究方向,不知道从何下手;写基金申请书时逻辑混乱、语言表达不专业;或者审稿意见一来,反复修改仍不知如何回应?这些问题背后,本质是传统科研模式与现代科研节奏之间的脱节——我们还在用人工方式处理需要智能化协同的任务。

而AI的出现,正在系统性地解决这些痛点。尤其是在生物医学领域,科研链条长、专业性强、数据密集,更需要一个垂直整合、场景精准的智能平台来支撑全流程工作。在这方面,MedPeer作为国内领先的一站式生物医学智能科研服务平台,已经通过多个核心工具实现了真正的效率跃迁。

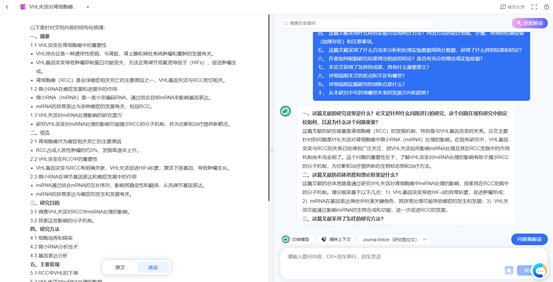

一、文档解读:让精读不再耗时耗力

痛点:一篇英文论文动辄几十页,包含大量图表和专业术语,人工通读耗时数小时,还容易遗漏关键信息。尤其对于非英语母语研究者,理解深度受限于语言能力。

MedPeer 的解决方案:文档解读工具支持上传PDF、DOCX等格式文件,基于大语言模型自动提取研究背景、方法设计、核心发现、结论创新点等结构化内容,并支持问答式交互。你可以直接提问:“这篇文章的样本量是多少?”“作者使用的统计方法是什么?”,系统会精准定位并回答。

对企业而言,这意味着:

- 新入职科研人员可在30分钟内掌握一篇文献的核心;

- 项目组可快速评估合作方提交的技术报告或专利文档;

- 研发决策基于高效信息提取,缩短立项前调研周期。

更重要的是,它支持自定义问题集和深度解读模式,适合团队标准化文献分析流程,提升整体科研响应速度。

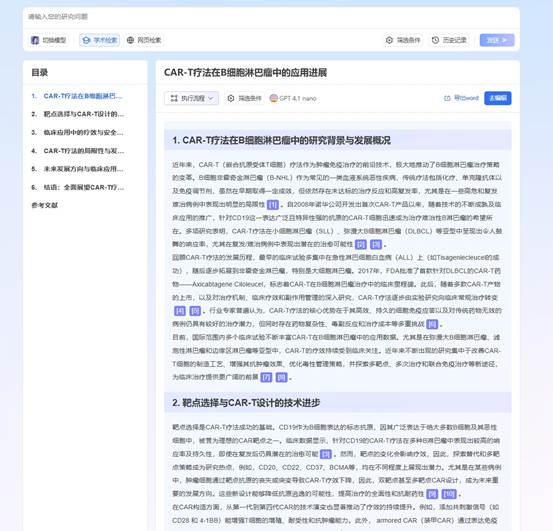

二、DeepSearch:从“大海捞针”到“精准制导”

痛点:传统文献检索依赖关键词匹配,结果冗余、相关性低。要完成一次完整的研究背景梳理,往往需要跨平台检索、手动筛选、反复比对,耗时动辄数天。

MedPeer 的解决方案:DeepSearch覆盖3亿篇文献与全网资源,用户只需输入研究问题(如“CAR-T疗法在B细胞淋巴瘤中的应用进展”),系统即可智能检索并生成一份结构化文献调研报告,包含领域现状、关键进展、争议点和未来方向。

对企业而言,这意味着:

- 无需组织多人小组做文献综述,AI可在10分钟内输出高质量调研摘要;

- 引用文献可一键跳转原文、导出标准引文格式(APA/MLA等),无缝对接写作流程;

- 支持中英文双语生成,便于跨国团队协作;

- 历史记录功能追踪所有检索轨迹,构建企业级知识资产库。

这不仅是效率提升,更是科研组织方式的升级——从“个人经验驱动”转向“数据智能驱动”。

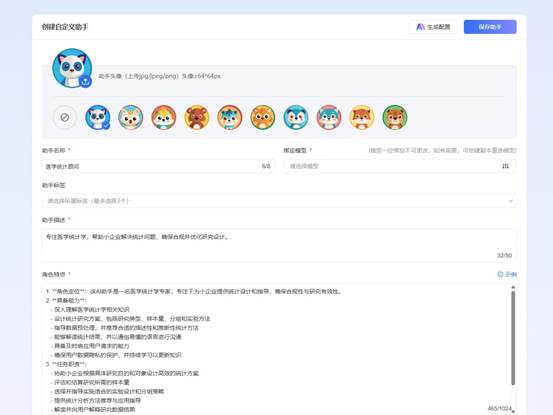

三、科学对话:你的全天候虚拟专家团队

痛点:科研过程中经常遇到“卡点”:某个实验设计是否合理?某个理论框架是否过时?缺乏即时咨询渠道,往往要等待导师或同事反馈,耽误进度。

MedPeer 的解决方案:科学对话集成多款国内外主流大模型,提供自由问答、识图对话、模板助手等功能。你可以上传一张WB结果图,询问“条带异常可能原因”;也可以输入研究思路,请AI模拟评审专家提出改进建议。

对企业而言,这意味着:

- 每位研究员都拥有一个随时在线的“虚拟专家”,减少对资深人员的依赖;

- 支持创建自定义助手,如“公司内部申报指导AI”,固化组织经验;

- 图像识别+文本分析结合,适用于实验记录、仪器操作手册等复杂场景;

- 所有对话可保存、分享、导出,形成可追溯的技术讨论档案。

这种“对话即服务”的模式,正在重塑科研沟通范式。

AI 不是替代科研工作者,而是将我们从重复性劳动中解放出来,回归到真正的创造性思考。MedPeer通过文档解读、DeepSearch、科学对话三大工具,构建了一个贯穿“信息获取—理解—产出”的闭环系统,真正实现了“让AI服务于科研本质”。

对于企业而言,这意味着更快的研发周期、更低的沟通成本、更高的成果产出率。在竞争日益激烈的生物医药赛道,这样的平台不是“加分项”,而是“必选项”。

更多推荐

已为社区贡献12条内容

已为社区贡献12条内容

所有评论(0)