PLM数据流闭环:MQTT协议打通研发与生产测试环境案例

从该新能源汽车电池厂商的案例可以看出,MQTT协议并非复杂的“黑科技”,而是一种能快速落地、解决实际问题的实用技术。它通过“轻量化通信”打破了研发与生产测试的“数据孤岛”,让PLM数据流真正实现“双向、实时、准确”流动,不仅提升了生产效率、降低了废品率,更让企业从“经验驱动”转向“数据驱动”,为产品创新注入了新动力。结合AI实现“预测性优化”

将围绕“PLM数据流闭环:MQTT协议打通研发与生产测试环境案例”这一标题,先介绍PLM数据流闭环的重要性及传统模式的痛点,再阐述MQTT协议的优势,接着结合实际案例说明应用过程,最后总结并展望未来,让文章兼具科学性与通俗性。

PLM数据流闭环:MQTT协议打通研发与生产测试环境案例

在制造业数字化转型的浪潮中,产品全生命周期管理(PLM)如同一条贯穿产品“从诞生到退役”的主线,串联起研发设计、生产制造、测试验证、运维服务等各个环节。而在PLM体系中,“数据流闭环”是实现高效协同、提升产品质量的核心——简单来说,就是让研发端设计的产品数据能精准传递到生产测试端,生产测试中发现的问题数据也能及时反馈给研发端,形成“设计-生产-反馈-优化”的良性循环。

然而,在传统制造模式下,研发与生产测试环境往往处于“数据孤岛”状态:研发部门使用的设计软件(如CAD、CAE)生成的图纸、参数等数据,需要通过人工导出Excel表格、U盘拷贝等方式传递给生产部门;生产测试中产生的产品性能数据、故障数据,也需人工整理后反馈给研发。这种“人工传递”模式不仅效率低下(一份复杂的产品参数传递可能需要1-2天),还容易出现数据录入错误、版本不一致等问题,导致研发设计与实际生产脱节。据行业调研显示,传统模式下,因数据传递延迟或错误导致的生产返工率高达15%,产品研发周期平均延长20%。

正是在这样的背景下,MQTT协议(消息队列遥测传输协议)凭借其“轻量化、低带宽、高可靠”的特性,成为打通研发与生产测试环境、构建PLM数据流闭环的关键技术。接下来,我们将从技术原理、实际案例、实施价值三个维度,揭开MQTT协议如何破解制造业“数据孤岛”难题,为PLM体系注入新活力。

一、理解核心概念:PLM数据流闭环与MQTT协议

要搞清楚MQTT协议如何打通研发与生产测试环境,首先需要明确两个核心概念:什么是PLM数据流闭环?MQTT协议又有何特别之处?

(一)PLM数据流闭环:让数据“跑起来”

PLM(Product Lifecycle Management,产品全生命周期管理)的核心是对产品从“概念设计”到“报废回收”的全流程数据进行管理。而“数据流闭环”则是PLM的“血液循环系统”,它要求数据在研发、生产、测试等环节中实现“双向、实时、准确”流动:

- 正向流动:研发端完成产品设计后,将设计图纸、物料清单(BOM)、生产工艺参数、测试标准等数据,实时传递给生产部门和测试部门,确保生产按最新设计执行,测试按统一标准验证;

- 反向流动:生产过程中产生的物料消耗数据、设备运行数据,测试过程中发现的产品性能偏差、故障问题等数据,实时反馈给研发部门,研发人员根据这些数据优化设计方案(比如调整某个零件的尺寸,解决生产中出现的装配困难)。

打个比方,PLM数据流闭环就像“医生与护士的协同”:研发端是“医生”,负责制定“治疗方案”(产品设计);生产测试端是“护士”,负责执行“治疗”(生产)并记录“患者反应”(测试数据);如果“护士”能实时将“患者反应”告诉“医生”,“医生”就能及时调整“方案”,避免“病情恶化”(产品缺陷扩大)。

(二)MQTT协议:轻量化的“数据快递员”

MQTT协议(Message Queuing Telemetry Transport)是一种专门为“低带宽、不稳定网络环境”设计的通信协议,诞生于1999年,最初用于石油管道远程监控,如今已广泛应用于工业物联网(IIoT)领域。它之所以能成为PLM数据流闭环的“桥梁”,主要源于三个核心优势:

- 轻量化,低带宽消耗:MQTT协议的消息头部非常小(仅2字节),远小于HTTP协议(通常几十到几百字节),这意味着它在传递数据时消耗的网络带宽极少。对于生产车间中大量的传感器、测试设备而言,即使使用无线网络(如4G、Wi-Fi),也能稳定传输数据,不会因带宽不足导致数据堵塞。

- 发布/订阅模式,灵活高效:MQTT采用“发布者-代理(Broker)-订阅者”的通信模式:研发系统、生产设备、测试仪器等都是“发布者”或“订阅者”——比如研发系统将设计参数“发布”到指定的“主题”(如“产品A-生产参数”),生产设备和测试仪器“订阅”这个主题后,就能实时收到最新数据;反之,生产测试设备将数据“发布”到“产品A-测试反馈”主题,研发系统订阅后也能及时获取反馈。这种模式无需设备之间直接建立连接,像“订阅报纸”一样灵活,极大降低了系统间的耦合度。

- 高可靠性,支持断连重连:生产车间的网络环境往往不稳定(如机械震动导致网线松动、无线信号干扰),MQTT协议支持“断连重连”和“消息缓存”功能——如果设备突然断网,协议会缓存未发送的消息;网络恢复后,自动重新连接并补发消息,确保数据不会丢失。这对生产测试来说至关重要,避免了因网络波动导致关键测试数据缺失。

简单来说,MQTT协议就像一位“高效的快递员”:它包裹轻便(轻量化),能走小路(低带宽),知道把包裹送给订阅的人(发布/订阅模式),即使遇到堵车(网络中断),也会记住包裹并在道路畅通后送达(断连重连),完美适配制造业复杂的网络环境。

二、案例实践:某新能源汽车电池厂商的PLM数据流闭环搭建

理论的价值需要通过实践验证。接下来,我们以某大型新能源汽车电池厂商(以下简称“电池厂商”)的案例,具体说明MQTT协议如何打通研发与生产测试环境,以及实施过程中遇到的挑战与解决方案。

(一)项目背景:传统模式的“数据痛点”

该电池厂商主要生产新能源汽车动力电池,其产品研发与生产测试存在三大“数据孤岛”问题:

- 研发与生产数据不同步:研发部门使用CAD软件设计电池电芯结构后,需人工将设计参数(如电芯厚度、电极材料配比)整理成Excel表格,通过邮件发送给生产部门。由于研发设计会频繁迭代(平均每周更新2-3个版本),生产部门常出现“用旧版本参数生产”的情况,导致部分电芯因参数不符无法装配。

- 生产与测试数据割裂:生产车间的电芯组装设备、测试车间的性能检测设备(如充放电测试仪、短路测试仪)各自记录数据,生产数据存放在MES系统(制造执行系统),测试数据存放在TestStand测试软件中,两者无法自动关联——比如生产时某批电芯的组装压力异常,测试时发现该批电芯寿命缩短,但无法快速追溯到是生产参数导致的问题。

- 反馈周期长,优化滞后:测试部门发现电池性能问题后,需人工整理测试报告(通常需要1-2天),提交给研发部门。研发部门分析报告、优化设计又需要3-5天,导致问题电芯持续生产,每月因“设计优化滞后”产生的废品率高达8%,造成直接经济损失约50万元。

为解决这些问题,该厂商决定引入MQTT协议,构建PLM数据流闭环。

(二)实施步骤:三步打通数据链路

项目团队以“数据双向流动”为核心,分三步搭建系统,整个过程耗时3个月,投入约200万元。

第一步:搭建MQTT通信网络,部署“数据中转站”

首先,在企业内部部署MQTT代理服务器(Broker),作为数据“中转站”;然后,对研发系统、生产设备、测试设备进行改造,使其支持MQTT协议:

- 研发端:在CAD设计软件中开发插件,当研发人员保存设计文件时,插件自动提取关键参数(如电芯尺寸、材料参数),按照预设格式(如JSON格式)生成消息,“发布”到MQTT服务器的“研发-生产参数”主题;

- 生产端:在电芯组装设备的控制系统中安装MQTT客户端,“订阅”“研发-生产参数”主题,实时接收最新设计参数,并自动更新设备的生产程序;同时,生产设备将实时生产数据(如组装压力、生产速度、物料消耗)“发布”到“生产-实时数据”主题;

- 测试端:在充放电测试仪、短路测试仪中集成MQTT功能,“订阅”“生产-实时数据”主题(获取待测电芯的生产信息),同时将测试数据(如容量、循环寿命、是否合格)“发布”到“测试-反馈数据”主题;研发端的PLM系统“订阅”该主题,实时获取测试反馈。

第二步:建立数据关联机制,实现“全程追溯”

为解决“生产与测试数据割裂”问题,项目团队设计了“电芯唯一标识(ID)”机制:

- 每个电芯在生产上线时,由MES系统生成唯一的二维码ID,记录其生产批次、设备编号;

- 生产设备将“电芯ID+生产参数”打包发布到MQTT服务器;

- 测试设备扫描电芯二维码,获取ID后,将“电芯ID+测试数据”打包发布到MQTT服务器;

- 后台系统根据“电芯ID”将生产数据与测试数据自动关联,存储到PLM数据库中。研发人员只需输入电芯ID,就能查看该电芯从设计、生产到测试的全流程数据,快速追溯问题根源。

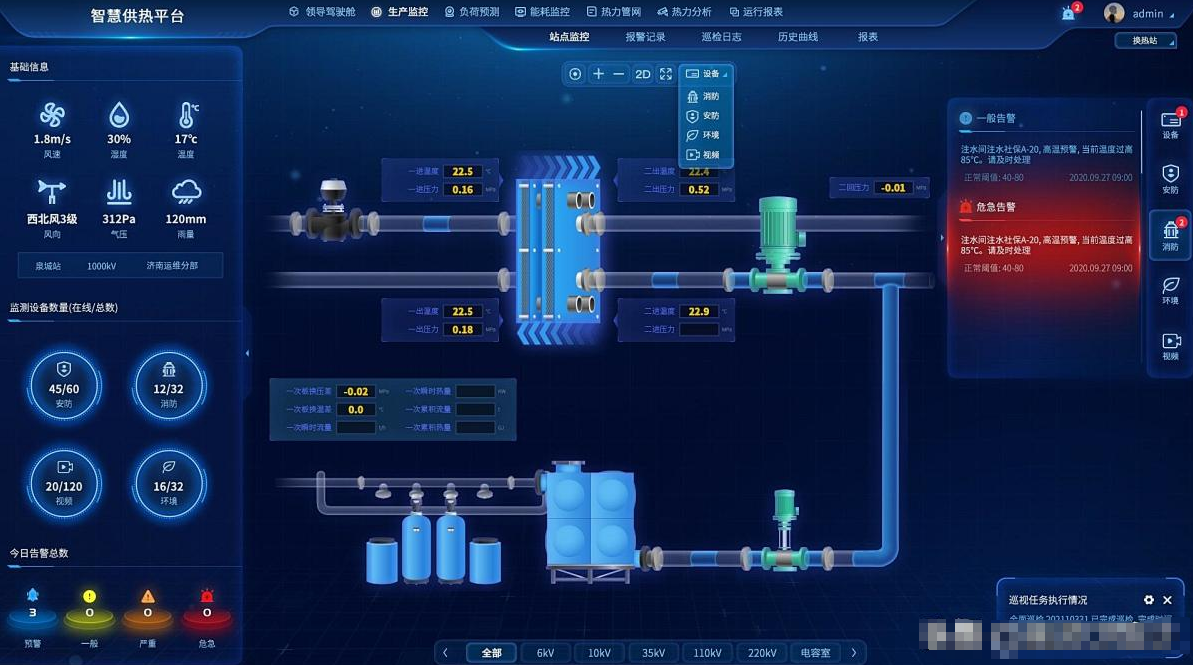

第三步:开发数据可视化平台,辅助决策优化

为让数据“看得见、用得上”,项目团队开发了PLM数据可视化平台:

- 平台实时展示研发参数更新情况、生产设备运行状态、测试合格率等关键指标;

- 当测试数据显示某批电芯合格率低于95%时,平台自动触发告警,并关联该批电芯的生产参数,提示研发人员可能存在的设计问题;

- 研发人员根据平台展示的测试数据,可直接在PLM系统中修改设计参数,修改后参数通过MQTT协议实时同步到生产端,实现“设计优化-生产调整”的快速闭环。

(三)实施效果:数据驱动的“效率革命”

项目上线后,该电池厂商的PLM数据流闭环全面打通,取得了显著的经济效益:

- 数据传递效率提升90%:研发参数从“设计完成”到“生产应用”的时间,从原来的1-2天缩短至秒级,彻底杜绝“用旧版本参数生产”的情况,每月减少因参数不符导致的返工120余次;

- 问题追溯时间缩短80%:通过“电芯ID+MQTT数据关联”,从“发现测试问题”到“追溯生产原因”的时间,从原来的2-3天缩短至10分钟以内,每月因“追溯滞后”减少的废品率约5%;

- 设计优化周期缩短50%:测试数据实时反馈给研发,研发优化设计后快速同步到生产,每月因“设计优化滞后”产生的废品率从8%降至3%,直接减少经济损失约30万元;

- 人员效率提升30%:原来需要6名员工负责数据整理、传递、追溯工作,现在系统自动完成,这6名员工可转向更核心的研发、工艺优化工作。

三、技术优势与推广价值:为什么MQTT是PLM闭环的优选?

该电池厂商的案例并非个例,目前已有汽车、电子、机械制造等多个行业的企业采用MQTT协议构建PLM数据流闭环。MQTT协议之所以能成为优选,除了前文提到的“轻量化、发布/订阅模式、高可靠性”三大优势,还在于它具备“低成本、易集成、强适配”的推广价值。

(一)低成本:无需大规模改造现有设备

很多制造企业担心“引入新技术需要更换所有设备”,但MQTT协议无需如此。对于大多数生产设备、测试仪器,只需安装低成本的MQTT客户端(如通过加装物联网模块,成本仅需几百元),或在现有控制系统中开发简单的MQTT接口,就能实现协议支持,无需更换昂贵的设备。以该电池厂商为例,改造现有50台生产设备和20台测试仪器,仅花费约50万元,远低于“更换全套设备”的千万元级投入。

(二)易集成:兼容多系统,打破“技术壁垒”

制造业企业通常使用多种系统(如PLM、MES、CAD、TestStand),这些系统来自不同厂商,接口协议各异。MQTT协议具有良好的兼容性,可通过简单的接口开发,与这些系统快速集成——比如与PLM系统集成,实现设计数据发布;与MES系统集成,实现生产数据采集;与测试软件集成,实现测试数据反馈。这种“兼容多系统”的特性,避免了企业因“系统不兼容”而放弃数据打通的情况。

(三)强适配:从中小企业到大型企业都能用

MQTT协议的“轻量化”特性,使其不仅适用于大型企业的复杂网络,也能满足中小企业的需求。对于中小企业而言,即使没有完善的工业以太网,只需通过4G或Wi-Fi网络,就能部署MQTT系统,搭建简易的PLM数据流闭环。某小型电子元件厂商(员工约100人)引入MQTT协议后,仅投入50万元,就实现了研发与测试数据的实时传递,废品率从10%降至4%,半年内就收回了投入成本。

四、总结与未来展望

从该新能源汽车电池厂商的案例可以看出,MQTT协议并非复杂的“黑科技”,而是一种能快速落地、解决实际问题的实用技术。它通过“轻量化通信”打破了研发与生产测试的“数据孤岛”,让PLM数据流真正实现“双向、实时、准确”流动,不仅提升了生产效率、降低了废品率,更让企业从“经验驱动”转向“数据驱动”,为产品创新注入了新动力。

展望未来,随着工业物联网、人工智能技术的发展,MQTT协议在PLM体系中的应用将更加深入:

- 结合AI实现“预测性优化”:通过MQTT协议收集大量生产测试数据,利用AI算法分析数据规律,提前预测可能出现的设计问题——比如AI发现某类设计参数下,电芯在高温环境中寿命会缩短,可在研发阶段就主动优化参数,避免问题产生;

- 扩展到供应链环节:将MQTT协议的应用从“研发-生产-测试”扩展到“供应商-研发-生产”,让供应商实时获取研发的物料需求参数,生产端实时反馈物料使用情况,实现供应链数据闭环;

- 支持边缘计算,降低云端压力:在生产车间部署边缘计算节点,通过MQTT协议将部分数据在边缘节点进行预处理(如筛选关键数据、剔除异常值),再将处理后的数据上传到云端PLM系统,减少云端数据处理压力,提升响应速度。

在制造业数字化转型的道路上,“数据打通”是第一步,也是最关键的一步。MQTT协议以其独特的优势,为企业搭建PLM数据流闭环提供了“低成本、高效率”的解决方案。无论是大型企业还是中小企业,只要抓住“数据流动”的核心,就能通过技术创新提升竞争力,在智能制造的浪潮中抢占先机。相信未来,会有更多企业借助MQTT协议,让PLM数据流真正“活”起来,推动产品质量与生产效率的双重提升。

更多推荐

已为社区贡献18条内容

已为社区贡献18条内容

所有评论(0)