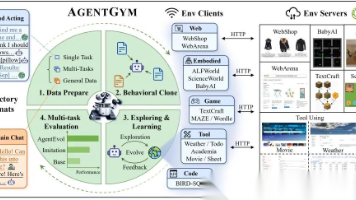

LLM-大模型总体架构图及说明

本文展示了一个现代化大语言模型(LLM)的10层企业级架构,包含用户交互层、应用接口层、框架层、调用层、模型层等核心组件。架构采用分层设计,突出各层间的数据流与治理关系,支持从终端用户到基础设施的完整闭环,并特别强调了安全治理、DevOps和数据层等企业级关键要素。可视化图表清晰呈现了GPT-4/Claude等主流模型与LangChain/HuggingFace等框架的集成方式,以及身份认证、性能

·

大模型总体架构图及说明

架构概览

本架构图展示了一个完整、现代化的大语言模型(LLM)应用生态系统,采用优化的分层架构设计,形成了10层完整架构,更好地支持企业级AI应用的开发、部署和运维需求。

架构图

查看大图:鼠标右键 → “在新标签页打开图片” → 浏览器自带放大

graph TD

%% 定义节点样式 - 保持一致性

classDef userLayer fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px,color:#000

classDef appLayer fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:2px,color:#000

classDef frameworkLayer fill:#e8f5e8,stroke:#1b5e20,stroke-width:2px,color:#000

classDef callingLayer fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:2px,color:#000

classDef modelLayer fill:#ffebee,stroke:#b71c1c,stroke-width:2px,color:#000

classDef infraLayer fill:#fce4ec,stroke:#880e4f,stroke-width:2px,color:#000

classDef dataLayer fill:#e0f2f1,stroke:#006064,stroke-width:2px,color:#000

classDef securityLayer fill:#f1f8e9,stroke:#33691e,stroke-width:2px,color:#000

classDef serviceLayer fill:#fff8e1,stroke:#f57f17,stroke-width:2px,color:#000

classDef devopsLayer fill:#e8eaf6,stroke:#4527a0,stroke-width:2px,color:#000

%% 用户层 - 顶部左侧

subgraph USER["用户层 User Layer"]

direction LR

U1[终端用户]

U2[开发者]

U3[企业应用]

U4[合作伙伴]

U5[管理员]

end

%% 应用接口层 - 顶部右侧

subgraph APP["应用接口层 Application Interface Layer"]

direction LR

A1[Web界面]

A2[移动应用]

A3[API网关]

A4[命令行工具]

A5[聊天机器人]

A6[语音接口]

A7[小程序]

end

%% 框架层 - 中上部左侧

subgraph FRAMEWORK["框架层 Framework Layer"]

direction LR

F1[LangChain]

F2[LangGraph]

F3[LlamaIndex]

F4[HuggingFace]

F5[AutoGPT]

F6[Agent框架]

F7[Semantic Kernel]

F8[Streamlit]

end

%% 服务层 - 中上部中间

subgraph SERVICE["服务层 Service Layer"]

direction LR

SV1[提示词工程]

SV2[上下文管理]

SV3[记忆系统]

SV4[工具调用]

SV5[插件系统]

SV6[工作流引擎]

end

%% DevOps层 - 中上部右侧

subgraph DEVOPS["DevOps层 DevOps Layer"]

direction LR

DO1[CI/CD流水线]

DO2[自动化测试]

DO3[模型版本管理]

DO4[A/B测试]

DO5[灰度发布]

DO6[性能监控]

end

%% 调用层 - 中部

subgraph CALLING["调用层 Calling Layer"]

direction LR

C1[API调用]

C2[SDK集成]

C3[模型路由]

C4[负载均衡]

C5[缓存机制]

C6[重试机制]

C7[限流控制]

C8[熔断机制]

end

%% 大模型层 - 中下部

subgraph MODEL["大模型层 Large Model Layer"]

direction LR

M1[GPT-4/3.5]

M2[Claude]

M3[文心一言]

M4[通义千问]

M5[Llama 2]

M6[Gemini]

M7[自定义模型]

M8[多模态模型]

M9[领域模型]

end

%% 基础设施层 - 下部左侧

subgraph INFRA["基础设施层 Infrastructure Layer"]

direction LR

I1[GPU集群]

I2[CPU资源]

I3[存储系统]

I4[网络基础设施]

I5[容器编排]

I6[监控系统]

I7[日志系统]

I8[自动扩缩容]

end

%% 数据层 - 下部中间

subgraph DATA["数据层 Data Layer"]

direction LR

D1[训练数据]

D2[向量数据库]

D3[知识图谱]

D4[缓存数据]

D5[用户数据]

D6[对话历史]

D7[模型参数]

D8[业务数据]

end

%% 安全与治理层 - 下部右侧

subgraph SECURITY["安全与治理层 Security & Governance Layer"]

direction LR

S1[身份认证]

S2[权限控制]

S3[数据加密]

S4[审计日志]

S5[内容过滤]

S6[模型安全]

S7[隐私保护]

S8[合规管理]

end

%% 主要数据流 - 垂直流向,更清晰

U1 --> A1

U2 --> A2

U3 --> A3

U4 --> A7

U5 --> A4

U2 -.-> A4

A1 --> F1

A2 --> F1

A3 --> F1

A4 --> F1

A5 --> F6

A6 --> F1

A7 --> F8

A1 -.-> F3

A2 -.-> F3

%% 框架层到服务层和调用层

F1 --> SV1

F6 --> SV3

F6 --> SV4

F2 --> SV6

F1 --> C1

F2 --> C1

F3 --> C1

F4 --> C2

F5 --> C1

F6 --> C3

F7 --> C2

F8 --> C1

%% 服务层到调用层

SV1 --> C1

SV2 --> C5

SV3 -.-> D6

SV4 --> C3

SV5 --> F6

SV6 --> C3

%% DevOps层到基础设施和调用层

DO1 --> I5

DO2 --> M7

DO3 --> M7

DO4 --> C3

DO5 --> I5

DO6 --> I6

%% 调用层到大模型层

C1 --> M1

C1 --> M2

C1 --> M3

C1 --> M4

C3 --> M5

C3 --> M6

C3 --> M7

C3 --> M8

C3 --> M9

%% 大模型层到基础设施层

M1 --> I1

M2 --> I1

M3 --> I2

M4 --> I2

M5 --> I1

M6 --> I1

M7 --> I5

M8 --> I1

M9 --> I2

%% 数据层连接 - 使用虚线表示支撑关系

D1 -.-> M1

D1 -.-> M2

D2 -.-> F1

D2 -.-> F3

D3 -.-> F6

D4 -.-> C5

D5 -.-> S4

D6 -.-> SV3

D7 -.-> M7

D8 -.-> F1

%% 安全治理层连接 - 使用虚线表示治理关系

S1 -.-> A3

S2 -.-> C1

S3 -.-> D5

S4 -.-> C6

S5 -.-> M1

S6 -.-> M7

S7 -.-> D5

S8 -.-> S4

%% 基础设施内部连接

I6 --> I1

I6 --> I2

I6 --> I3

I6 --> I4

I8 --> I1

I8 --> I2

I7 --> I6

%% 应用样式

class USER userLayer

class APP appLayer

class FRAMEWORK frameworkLayer

class CALLING callingLayer

class MODEL modelLayer

class SERVICE serviceLayer

class INFRA infraLayer

class DATA dataLayer

class SECURITY securityLayer

class DEVOPS devopsLayer

架构设计亮点

视觉层次优化

- 顶部: 用户交互层(用户层 + 应用接口层)

- 中上部: 开发服务层(框架层 + 服务层 + DevOps层)三列布局

- 中部: 核心调用层(调用层)- 系统中枢

- 中下部: AI能力层(大模型层)- 核心智能

- 底部: 支撑基础层(基础设施层 + 数据层 + 安全层)三列布局

完整架构层次详解

1. 用户层 (User Layer)

定位: 系统入口,多样化用户群体

核心用户类型:

- 终端用户: 普通消费者,通过Web/移动应用使用AI服务

- 开发者: 技术用户,通过API和SDK集成AI能力

- 企业应用: 企业系统,批量调用AI能力

- 合作伙伴: 第三方合作方,通过小程序等轻量级接入

- 管理员: 系统运维和管理人员

设计特色:

- 支持全场景用户覆盖

- 提供多样化接入方式

- 考虑不同技术背景用户需求

2. 应用接口层 (Application Interface Layer)

定位: 统一接入网关,多样化交互界面

接口形态:

- Web界面: 全功能浏览器界面,支持复杂交互

- 移动应用: iOS/Android原生体验

- API网关: 标准化RESTful API,支持多语言SDK

- 命令行工具: 开发者友好的CLI工具

- 聊天机器人: 对话式AI交互界面

- 语音接口: 语音输入输出支持

- 小程序: 轻量级应用,快速接入

技术特性:

- 统一的认证授权体系

- 智能路由和负载均衡

- 请求限流和熔断保护

- 多协议支持(HTTP/HTTPS/WebSocket)

3. 框架层 (Framework Layer)

定位: AI应用开发框架,降低开发门槛

主流框架:

- LangChain: 最流行的LLM应用开发框架

- LangGraph: 复杂工作流图形化构建

- LlamaIndex: 数据索引和检索增强

- HuggingFace: 模型生态和工具链

- AutoGPT: 自主AI代理框架

- Agent框架: 智能体开发基础

- Semantic Kernel: 微软的AI开发框架

- Streamlit: 快速原型和数据应用开发

框架价值:

- 抽象底层复杂性

- 提供标准化开发模式

- 加速应用开发周期

- 支持最佳实践落地

4. 服务层 (Service Layer)

定位: AI核心服务,专业化能力支撑

核心服务:

- 提示词工程: 提示词模板、优化和管理

- 上下文管理: 对话上下文维护和传递

- 记忆系统: 长期记忆和短期记忆管理

- 工具调用: 外部工具集成和调用

- 插件系统: 可扩展的插件架构

- 工作流引擎: 复杂业务流程编排

服务价值:

- 专业化AI服务能力

- 可复用的业务组件

- 标准化的服务接口

- 支持复杂业务场景

5. DevOps层 (DevOps Layer)

定位: 开发运维一体化,全生命周期管理

核心功能:

- CI/CD流水线: 持续集成和持续部署

- 自动化测试: 单元测试、集成测试、性能测试

- 模型版本管理: 模型版本控制和回滚

- A/B测试: 多版本并行测试和效果评估

- 灰度发布: 渐进式发布策略

- 性能监控: 实时性能监控和告警

DevOps价值:

- 提升开发效率

- 保证发布质量

- 降低运维成本

- 支持快速迭代

6. 调用层 (Calling Layer)

定位: 智能调用中枢,可靠性保障

核心能力:

- API调用: 标准化HTTP/HTTPS请求处理

- SDK集成: 多语言开发工具包

- 模型路由: 智能模型选择和负载分配

- 负载均衡: 请求分发和流量管理

- 缓存机制: 多级缓存提升性能

- 重试机制: 故障恢复和重试策略

- 限流控制: 流量控制和保护

- 熔断机制: 故障隔离和系统保护

可靠性保障:

- 99.9%+ 可用性保证

- 毫秒级响应时间

- 智能故障转移

- 自适应负载调节

7. 大模型层 (Large Model Layer)

定位: 核心AI能力,多模型生态

模型矩阵:

- 国际模型: GPT-4/3.5、Claude、Gemini

- 国内模型: 文心一言、通义千问

- 开源模型: Llama 2

- 自定义模型: 企业专用模型

- 多模态模型: 文本、图像、语音多模态

- 领域模型: 垂直领域专用模型

模型管理:

- 统一模型接口

- 动态模型加载

- 性能监控优化

- 成本智能控制

8. 基础设施层 (Infrastructure Layer)

定位: 计算资源基础,弹性伸缩支撑

基础设施:

- GPU集群: A100/H100等高性能GPU资源池

- CPU资源: 通用计算资源池

- 存储系统: 分布式存储、对象存储、块存储

- 网络基础设施: 高速网络、CDN、负载均衡

- 容器编排: Kubernetes容器管理

- 监控系统: Prometheus/Grafana监控栈

- 日志系统: ELK日志收集分析

- 自动扩缩容: 基于负载的弹性伸缩

基础设施特性:

- 弹性资源调度

- 高可用部署

- 成本优化控制

- 多地域部署

9. 数据层 (Data Layer)

定位: 数据资产管理,全生命周期管理

数据资产:

- 训练数据: 大规模预训练数据集

- 向量数据库: Pinecone、Milvus、Weaviate等

- 知识图谱: Neo4j、Nebula Graph等图数据库

- 缓存数据: Redis、Memcached等高速缓存

- 用户数据: 用户画像、行为数据

- 对话历史: 会话记录和上下文

- 模型参数: 模型权重和配置

- 业务数据: 业务相关的结构化数据

数据管理:

- 数据生命周期管理

- 数据质量保障

- 隐私合规处理

- 高性能数据访问

10. 安全与治理层 (Security & Governance Layer)

定位: 安全合规保障,全栈安全防护

安全体系:

- 身份认证: OAuth 2.0、JWT、多因子认证

- 权限控制: RBAC、ABAC细粒度权限

- 数据加密: 传输加密、存储加密、端到端加密

- 审计日志: 完整操作审计、合规报告

- 内容过滤: 有害内容检测、敏感信息过滤

- 模型安全: 对抗样本防护、模型鲁棒性

- 隐私保护: 数据脱敏、差分隐私

- 合规管理: GDPR、等保、行业规范遵循

治理特性:

- 实时威胁检测

- 自动化合规检查

- 安全事件响应

- 持续安全评估

数据流架构分析

主要数据流路径

-

用户请求主流程:

用户层 → 应用接口层 → 框架层 → 服务层 → 调用层 → 大模型层 → 基础设施层 -

数据支撑流程:

数据层 → 框架层/大模型层/安全层 (虚线支撑) -

安全治理流程:

安全与治理层 → 各层组件 (虚线治理)

连接关系说明

- 实线箭头: 主要功能调用,核心业务流

- 虚线箭头: 支撑关系,数据提供或治理控制

- 双向连接: 部分组件间存在双向交互

技术架构优势

架构先进性

- 10层完整架构: 覆盖从用户到基础设施的全栈

- 服务专业化: 专门的AI服务层处理复杂业务

- DevOps一体化: 完整的开发运维生命周期支持

- 可视化布局: 清晰的层次结构和流向

性能优化

- 多级缓存: 应用层、调用层、数据层多级缓存

- 智能路由: 基于负载和性能的模型路由

- 弹性伸缩: 自动资源调度和扩缩容

- 异步处理: 支持异步和批量处理

安全合规

- 全栈安全: 从用户到数据的端到端安全

- 多层防护: 网络、应用、数据多层防护

- 合规内置: 隐私保护和法规遵循

- 审计完整: 完整的操作审计链

可扩展性

- 微服务架构: 各层可独立扩展

- 插件化设计: 支持功能插件扩展

- 多模型支持: 易于集成新模型

- 云原生: 支持多云和混合云部署

应用场景和部署模式

企业级AI中台

- 大型企业的AI能力中心

- 支持多业务线AI需求

- 统一AI资源管理和调度

AI即服务(AIaaS)

- 对外提供AI能力的云平台

- 多租户架构支持

- 按需付费商业模式

研发机构AI平台

- 科研机构的AI研究平台

- 支持实验和模型训练

- 协作开发和知识共享

行业AI解决方案

- 金融、医疗、教育等垂直行业

- 行业专用模型和知识库

- 合规和安全要求满足

最佳实践总结

设计原则

- 分层解耦: 各层职责清晰,接口标准化

- 渐进建设: 从核心到外围逐步完善

- 安全内置: 安全考虑贯穿各层设计

- 运维友好: 便于监控、维护和故障排查

技术选型

- 开源优先: 优先选择成熟开源方案

- 云原生: 采用容器化和微服务架构

- 标准化: 遵循行业标准和最佳实践

- 可观测: 完善的监控、日志、追踪体系

运营优化

- 成本控制: 合理使用云资源和自建组件

- 性能调优: 持续监控和性能优化

- 用户体验: 关注最终用户体验和满意度

- 持续改进: 基于反馈持续架构演进

这个布局优化的10层架构为企业提供了完整、现代、可扩展的LLM解决方案框架,能够支撑从初创项目到大型企业级应用的各种场景需求。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)