AI应用架构师避坑:企业AI安全合规体系中数据跨境流动的4个合规架构设计

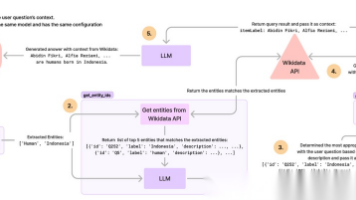

面对4种架构,如何选择?业务场景数据类型推荐架构备选方案中国境内处理重要数据/核心数据重要数据/核心数据架构一(本地化存储+审批)无(法律强制要求,不可替代)跨国AI联合训练(数据敏感,需高隐私保护)个人信息/敏感个人信息架构二(PETs驱动)架构一+架构二混合(本地存储+联邦学习)全球化企业集团内部数据频繁跨境各类数据(含个人信息)架构四(SCCs/BCRs)架构三(国际认证)+架构四混合中小企

AI应用架构师避坑:企业AI安全合规体系中数据跨境流动的4个合规架构设计

引言:数据跨境流动——AI应用的“合规生死线”

大家好,我是老张,一名在AI架构设计领域摸爬滚打了10年的技术老兵。最近半年,我接到了不下20个AI架构师同行的求助,问题出奇地一致:“我们的AI系统因为数据跨境传输被监管部门点名了,现在业务停摆,怎么办?”

这让我想起去年某跨境电商AI推荐系统的案例:该公司为了提升全球用户体验,将中国用户的消费数据传输到美国服务器进行模型训练,结果因未通过数据出境安全评估,被处以2000万元罚款,同时被迫下架海外版APP三个月。更要命的是,他们的架构设计完全没有考虑合规改造的余地,最终花了600多万重构系统,才勉强恢复业务。

AI应用的数据跨境流动,早已不是“技术可选”,而是“生存必需”。 当AI模型需要全球化训练、跨国企业需要协同开发、云端服务需要跨境部署时,数据必然会跨越国界。但各国数据保护法规的“军备竞赛”——从欧盟GDPR的“长臂管辖”,到中国《数据安全法》的“分级分类管控”,再到印度、巴西等新兴市场的“本地化存储要求”——让这条跨境之路布满雷区。

作为AI应用架构师,我们不仅要关注模型精度、算力效率,更要成为合规架构的“设计师”。今天这篇文章,我将结合近3年帮助12家企业通过数据跨境合规审查的实战经验,拆解4个经过验证的合规架构设计,帮你避开90%的常见坑点,让AI系统在合规的前提下顺畅“出海”。

一、准备工作:先搞懂数据跨境流动的“法规迷宫”

在动手设计架构前,我们必须先理清数据跨境流动的法规框架——这不是法务的事,而是架构设计的“技术约束条件”。不懂法规就设计架构,相当于闭着眼睛开车,迟早翻车。

1.1 全球数据跨境法规的“四大门派”

目前全球已有137个国家出台了数据保护相关法律,但核心可分为四大体系:

(1)中国:“分级分类+安全评估”的强监管体系

- 核心法规:《数据安全法》《个人信息保护法》《数据出境安全评估办法》(2023修订版)

- 关键要求:

- 数据分类分级:将数据分为一般数据、重要数据、核心数据(核心数据原则上禁止出境)

- 出境安全评估:满足以下条件必须向网信办申请评估:

- 向境外提供重要数据

- 关键信息基础设施运营者(CIIO)向境外提供个人信息/重要数据

- 处理个人信息达到“100万人”或“10万人敏感个人信息”的企业向境外提供个人信息

- 个人信息保护影响评估(PIA):所有数据出境前必须完成,需包含数据流向、风险及防护措施

- 数据本地化:关键信息基础设施的核心数据、金融/医疗等敏感领域数据需本地存储

(2)欧盟GDPR:“长臂管辖”下的合规体系

- 核心逻辑:只要处理欧盟居民数据,无论企业是否在欧盟境内,均受管辖

- 跨境条件:

- 充分性认定:欧盟委员会认定数据保护水平“充分”的国家/地区(如英国、日本、加拿大),可直接传输

- 替代措施:未被认定的国家需通过:

- 标准合同条款(SCCs,2021年更新版)

- 企业绑定规则(BCRs,适合跨国集团内部传输)

- 行为准则认证、 Binding Corporate Rules等

- 罚则:最高可达全球年营业额的4%或2000万欧元(取其高)

(3)美国:“行业自律+州立法”的分散体系

- 特点:无联邦统一数据保护法,以行业自律(如FTC监管)和州立法(如加州CCPA/CPRA)为主

- 关键要求:

- 个人信息主体的“删除权”“访问权”“选择退出权”

- 数据泄露通知义务(通常要求72小时内通知)

- 部分行业(金融、医疗)有强制数据本地化要求(如纽约州DFS对金融机构的规定)

(4)新兴市场:“本地化存储”的浪潮

- 印度:《数字个人数据保护法》要求“敏感个人数据”必须本地存储,出境需审批

- 巴西:《通用数据保护法》(LGPD)要求“公共利益数据”本地化存储

- 东南亚:印尼要求电子系统数据本地化,越南要求关键领域数据出境需政府批准

划重点:AI架构师必须建立“数据地图”思维——明确你的AI系统处理哪些国家/地区的数据,这些数据属于什么级别(个人信息/重要数据/核心数据),目标国家的法规有哪些“红线”(如本地化、评估要求)。这是所有合规架构设计的起点。

1.2 AI数据跨境的“合规基线”:架构设计必须回答的4个问题

无论采用哪种架构,都必须通过以下“合规基线”检查,否则就是在裸奔:

| 合规维度 | 核心问题 | 架构师行动项 |

|---|---|---|

| 数据分类分级 | 你的AI系统处理的数据属于哪一级?(个人信息/敏感个人信息/重要数据/核心数据) | 设计数据分类标签系统,在数据采集阶段即完成分级,不同级别对应不同跨境策略 |

| 合法基础 | 数据跨境的法律依据是什么?(用户同意/合同必需/公共利益/合法利益等) | 在架构中嵌入“合法基础验证模块”,例如用户同意的电子签名存储、合同条款的技术映射 |

| 安全评估 | 是否需要通过数据出境安全评估/PIA?评估要点是否在架构中落地? | 将评估要求转化为技术控制点(如数据脱敏算法参数、访问日志留存时间) |

| 数据主体权利 | 数据主体(如欧盟用户)要求删除/更正跨境数据时,架构能否支持? | 设计跨境数据的“权利响应流程”,确保能定位数据存储位置并执行操作 |

举个反面例子:某AI医疗公司在设计跨境诊断系统时,未区分“患者病历”(敏感个人信息)和“匿名病例统计数据”,统一采用“原始数据跨境”方案,结果因未通过数据出境安全评估,导致系统无法上线。如果一开始就做好数据分类,对病历数据采用“本地化存储+境内训练”,对统计数据采用“脱敏后跨境”,完全可以避免这个问题。

二、核心架构设计:4个方案,覆盖90%的跨境场景

接下来,我们进入核心环节——4个合规架构设计。每个架构我都会标注适用场景、法规依据、架构图、实施步骤,并重点拆解避坑指南(都是血淋淋的教训总结)。

架构一:数据本地化存储+出境审批架构——敏感数据“境内闭环”方案

适用场景:

- 处理中国“重要数据”或“核心数据”(如金融交易数据、关键基础设施运行数据)

- 目标国家有强制数据本地化要求(如印尼、俄罗斯的金融数据)

- 数据出境频率低(如每月少于10次),且可预见性强

法规依据:

- 中国《数据安全法》第31条:关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据和核心数据,应当在境内存储

- 印尼《电子信息和交易法》:电子系统运营者必须在印尼境内存储公共服务数据

架构设计:“存储-使用-出境”全流程管控

(注:实际架构图建议包含“本地存储层”“数据使用隔离层”“出境审批流”“审计日志系统”四大模块)

核心组件详解:

-

本地存储层:

- 采用分布式存储架构(如Hadoop HDFS、Ceph),确保数据物理存储在目标国家境内

- 关键技术点:存储节点的地理位置标签(通过IP地址、机房地址双重验证),防止“假本地化”(如境内服务器但实际控制权在境外)

-

数据使用隔离层:

- 训练/推理过程在本地完成,模型训练节点与本地存储直连,避免数据落地境外

- 关键技术点:网络访问控制列表(ACL)限制,禁止本地数据直接流向境外IP段

-

出境审批流:

- 对确需出境的数据(如向境外监管机构报送的合规报告),设计“申请人-法务审核-技术脱敏-管理层审批-出境执行”的全流程线上化审批

- 关键技术点:审批流程与数据传输接口强绑定,未通过审批的数据无法触发传输

-

审计日志系统:

- 记录数据全生命周期操作:谁访问了数据、何时访问、数据是否出境、出境审批单号

- 关键技术点:日志不可篡改(采用区块链或WORM存储),保存至少3年(满足多数法规要求)

实施步骤(以中国企业处理重要数据为例):

- 数据梳理(2周):用数据分类工具(如Collibra、Alation)识别系统中的重要数据字段(如用户身份证号、金融交易记录)

- 本地化部署(4周):在境内部署存储集群,迁移历史数据,通过IP追踪工具验证存储节点地理位置

- 审批流程开发(3周):基于企业OA系统开发审批模块,集成电子签章和审批状态API

- 技术管控落地(2周):配置网络ACL、部署脱敏网关(如亿赛通、安恒信息的脱敏产品)

- 审计系统对接(1周):将存储、审批、传输日志汇总到SIEM系统(如Splunk),生成合规报表

避坑指南:90%架构师会踩的3个坑

坑1:“本地化存储”变成“境内数据孤岛”,忽略境内数据共享合规

案例:某能源企业将电力调度数据存储在境内服务器后,为了方便内部AI团队训练模型,开放了全公司权限,结果因未对数据访问进行分级授权,被认定为“数据滥用”。

解决方案:在本地化架构中同步设计“数据访问权限矩阵”,根据“数据级别”和“用户角色”双重授权(如:L1级数据对所有员工开放,L3级重要数据仅核心算法团队可访问),权限变更需二次审批。

坑2:审批流程流于形式,“先传输后补审批”

案例:某跨境支付公司为赶项目进度,允许技术团队“紧急情况下先传输数据,后补审批”,结果被监管部门抽查时发现57条未审批记录,直接取消了数据出境资格。

解决方案:在架构层面做“硬控制”——数据传输接口必须验证审批单号的有效性,未通过验证的请求直接返回403错误,且记录违规操作日志(作为“技术免责”证据)。

坑3:日志数据“暗度陈仓”,境外运维导致合规风险

案例:某AI公司严格管控了业务数据出境,但忽略了服务器运维日志(包含用户IP、操作记录)——境外运维团队通过远程工具直接拉取日志,被判定为“非法数据出境”。

解决方案:实施“日志分级管控”:

- 基础日志(如CPU使用率):可跨境传输

- 业务日志(如用户操作记录):本地存储,境外运维需通过境内跳板机访问,且操作全程录像审计

架构二:隐私增强技术(PETs)驱动的跨境架构——数据“可用不可见”方案

适用场景:

- 需跨境传输个人信息或敏感数据,但无法满足本地化要求(如跨国AI联合训练)

- 对数据隐私保护要求极高(如医疗数据、生物识别数据)

- 希望降低数据出境安全评估的复杂度(PETs处理后的数据可能豁免部分评估要求)

法规依据:

- 中国《个人信息保护法》第47条: anonymized information(匿名化信息)不属于个人信息,可自由处理

- GDPR Recital 26:如果数据经过匿名化处理,使得数据主体无法被识别(且无法通过合理手段重新识别),则不属于“个人数据”,不受GDPR约束

架构设计:PETs技术栈的“分层防御”

(注:实际架构图包含“数据预处理层”“联邦学习层”“加密传输层”“效果验证层”)

核心技术组件:

-

数据预处理层:脱敏/匿名化引擎

- 静态脱敏:对存储数据进行处理(如替换、洗牌、泛化),例如将“张三,30岁,北京”处理为“用户A,30-35岁,华北地区”

- 动态脱敏:对传输中的数据实时处理(如SQL查询结果脱敏),确保原始数据不落地

- 工具选型:开源方案(如ARX、Amnesia)适合中小企业;商业方案(如IBM InfoSphere Optim、Oracle Data Masking)适合大型企业

-

联邦学习层:数据“不出境”的模型协同

- 横向联邦学习:不同地区的节点(如中国、欧盟)各自训练本地模型,仅共享模型参数(而非原始数据),由中心节点聚合

- 纵向联邦学习:不同机构(如医院A和医院B)在数据特征维度上合作,通过加密样本对齐和梯度交换训练模型

- 框架选型:开源框架(TensorFlow Federated、PySyft);商业框架(微众银行FATE、蚂蚁集团FedAI)

-

加密传输层:端到端安全防护

- 同态加密(HE):允许对加密数据直接进行计算,得出加密结果(解密后与明文计算一致),适合简单的统计分析

- 安全多方计算(SMPC):多个参与方在不泄露各自数据的前提下协同计算,适合复杂AI模型训练

- 可信执行环境(TEE):利用CPU的安全区域(如Intel SGX、ARM TrustZone)隔离敏感计算,确保模型参数不被窃取

-

效果验证层:脱敏/匿名化有效性检测

- K-匿名性检测:确保数据集中每个个体至少与k-1个其他个体无法区分(如k=5时,任意一条记录至少有4条“看起来一样”的记录)

- 差分隐私预算监控:记录每次数据查询的隐私预算消耗(ε值),避免累计泄露

- 工具:开源检测工具(如Privitar Open Source Tools)、商业审计平台(如OneTrust的数据隐私管理模块)

实施步骤(以跨国医疗AI联合训练为例):

- 技术选型(4周):评估场景需求(如模型类型、数据量),选择联邦学习框架(如FATE)+ 加密算法(如Paillier同态加密)

- 数据预处理(3周):对本地医疗数据进行脱敏(保留病灶特征,删除患者姓名、身份证号),通过K-匿名性检测(k≥10)

- 联邦节点部署(4周):在各地区部署联邦学习节点,配置安全参数(如学习率、迭代次数、加密密钥)

- 模型训练与聚合(持续):本地节点训练→加密上传梯度→中心节点聚合→下发全局模型,全程记录训练日志

- 效果验证(2周):验证脱敏后数据的模型精度损失(控制在5%以内),通过第三方机构的匿名化有效性审计

避坑指南:技术型架构师最易犯的4个错误

坑1:混淆“匿名化”与“假名化”,脱敏不彻底导致合规失效

案例:某社交平台将用户数据中的“手机号”替换为“用户ID”后跨境传输,认为是“匿名化”,但监管机构通过“用户ID+发布时间+IP地址”三要素关联,重新识别出用户身份,判定为“非法传输个人信息”。

法律边界:

- 假名化:仅去除直接标识符(如姓名、手机号),但仍可通过间接标识符(如生日、住址)重新识别,仍属于个人信息(需合规跨境)

- 匿名化:去除所有标识符,且无法通过任何手段(包括技术手段和成本投入)重新识别,不属于个人信息(可自由跨境)

解决方案:采用“多轮脱敏”策略——先假名化,再对间接标识符进行泛化(如生日精确到年份、住址精确到城市),最后通过差分隐私添加噪声(如年龄=真实年龄+随机数,噪声范围根据ε值计算)。

坑2:联邦学习“模型参数”仍含敏感信息,未做二次处理

案例:某金融AI公司采用联邦学习训练信贷模型,认为“仅传输模型参数”合规,但监管部门发现参数中包含“特征重要性权重”,通过权重反推可识别出敏感特征(如“是否有房贷”的权重异常高)。

解决方案:在模型参数上传前,通过“参数扰动”技术(如添加高斯噪声)或“特征映射”(将敏感特征映射到非敏感特征空间)降低参数的可识别性,同时在聚合节点设置“参数异常检测”,拒绝明显包含敏感信息的参数。

坑3:差分隐私“预算透支”,多次查询导致数据泄露

案例:某电商平台对用户购买记录采用差分隐私保护(ε=1.0),但为了满足不同AI模型的训练需求,一年内对同一数据集进行了20次查询,累计隐私预算ε=20.0,导致数据匿名性被破坏。

解决方案:设计“隐私预算管理系统”,为每个数据集分配总预算(如ε=5.0/年),每次查询从总预算中扣除,预算耗尽后自动拒绝查询请求或要求管理员审批(并记录审批理由)。

坑4:忽略PETs技术的性能损耗,导致AI服务延迟

案例:某自动驾驶公司在实时推理系统中采用同态加密,导致单次推理时间从10ms增加到200ms,无法满足车规级实时性要求。

解决方案:根据业务场景选择PETs技术:

- 实时场景(如自动驾驶、实时推荐):优先用TEE(性能损耗通常<10%)或轻量级脱敏

- 非实时场景(如离线训练、数据分析):可用SMPC、联邦学习(接受数小时级延迟)

架构三:基于国际标准/认证的跨境架构——“合规信任”跨境方案

适用场景:

- 跨国企业需要在多个国家/地区间频繁传输数据(如全球化AI研发团队)

- 目标市场法规复杂,希望通过国际认证简化合规流程(如进入欧盟、中东市场)

- 注重企业品牌的合规形象(如金融、医疗等对信任要求高的行业)

法规依据:

- GDPR第42条:通过“经认证的行为准则”或“认证机制”的数据跨境传输可视为满足合规要求

- 中国《个人信息保护认证实施规则》:通过个人信息保护认证的企业,其数据出境可作为合规证明

- ISO/IEC 27701:隐私信息管理体系国际标准,被多个国家法规认可

架构设计:从“合规控制点”到“体系化认证”

(注:实际架构图包含“PIMS体系文件”“技术合规组件”“第三方审计接口”“持续改进流程”)

核心组件详解:

-

隐私信息管理体系(PIMS):

- 文档体系:包含隐私政策、数据处理活动记录、风险评估报告、应急预案等(需符合ISO 27701附录A的114项控制要求)

- 组织架构:任命数据保护官(DPO)、隐私合规团队,明确各部门职责(如技术部负责安全措施落地,法务部负责合同审核)

-

技术合规组件:

- 数据生命周期管控:从采集(用户同意弹窗)→存储(加密)→使用(权限控制)→传输(TLS 1.3)→删除(彻底擦除,支持DoD 5220.22-M标准)全流程技术管控

- 合规监控平台:实时监控数据跨境传输量、敏感操作、异常访问,自动生成合规报告(如GDPR的17条个人权利响应记录)

-

第三方审计接口:

- 开放API供认证机构(如BSI、SGS)调取合规数据(如访问日志、脱敏算法参数)

- 提供审计追踪功能,支持审计人员追溯数据处理活动

-

持续改进流程:

- 每季度进行内部合规审计,每年进行外部认证更新

- 建立“法规动态跟踪机制”,及时将新法规要求转化为技术改进项

实施步骤(以通过ISO 27701认证为例):

- 差距分析(2个月):聘请认证咨询机构(如德勤、安永)评估现有体系与ISO 27701的差距,输出改进清单

- 体系建设(3个月):编写PIMS文件(如《数据分类分级标准》《跨境传输管理规程》),成立DPO办公室

- 技术改造(4个月):部署数据加密(存储加密用AES-256,传输加密用TLS 1.3)、访问控制(基于RBAC模型)、隐私计算平台(如上述PETs技术)

- 内部审计(1个月):由内部审计团队进行预审计,整改发现的问题(如日志留存不足6个月)

- 认证申请与审核(2个月):向认证机构提交申请,通过文档审核和现场审核(重点检查技术措施是否与文件一致)

- 持续改进(长期):每季度召开合规会议,更新法规库和技术管控措施

避坑指南:认证过程中的“形式主义”陷阱

坑1:为认证而认证,“文件一套,实际一套”

案例:某互联网公司为通过ISO 27701认证,编写了完美的《数据跨境传输规程》,但实际操作中仍使用“QQ传输数据”,被认证机构现场审核发现,认证失败。

解决方案:采用“技术措施与文件强绑定”策略——将PIMS文件中的管控要求(如“所有跨境传输必须加密”)转化为技术规则(如禁用非加密传输工具、自动拦截未加密邮件附件),并在技术系统中嵌入文件版本号(确保文件更新后技术措施同步更新)。

坑2:忽略认证的“地域局限性”,单一认证无法覆盖多法域

案例:某企业通过了欧盟GDPR认证,便认为在印度也合规,结果因未满足印度《数字个人数据保护法》的“本地化存储要求”,被处以罚款。

解决方案:建立“认证矩阵”,根据目标市场选择认证组合:

- 全球化:ISO 27701(国际通用)+ GDPR认证(欧盟)

- 中国+欧盟:中国个人信息保护认证 + GDPR认证

- 新兴市场:ISO 27701 + 目标国本地认证(如印度的DSCI认证)

坑3:认证后疏于维护,合规状态“滑坡”

案例:某医疗设备公司通过认证后,因业务扩张招聘了大量新员工,未及时更新访问权限矩阵,导致新员工可访问历史患者数据,被监管机构复查时发现。

解决方案:设计“合规健康度评分系统”,每月从以下维度自动评分(满分100分):

- 数据分类准确率(30分)

- 权限合规率(25分)

- 跨境传输审批完成率(25分)

- 日志完整性(20分)

评分低于80分时自动触发预警,由DPO办公室介入整改。

架构四:跨境数据传输协议(SCCs/BCRs)架构——跨国企业“集团内合规”方案

适用场景:

- 跨国企业集团内部数据跨境(如中国子公司向欧盟总部传输AI训练数据)

- 需与境外第三方服务商(如AWS、微软Azure)传输数据

- 希望通过合同条款简化合规流程(避免每次传输单独申请评估)

法规依据:

- GDPR第46条:允许通过“标准合同条款(SCCs)”或“企业绑定规则(BCRs)”进行跨境数据传输

- 中国《个人信息出境标准合同办法》:个人信息处理者与境外接收方签订标准合同后,无需申请安全评估(满足一定条件时)

架构设计:从“协议条款”到“技术落地”

(注:实际架构图包含“协议管理平台”“数据传输监控”“违约响应机制”“争议解决接口”)

核心组件详解:

-

协议管理平台:

- 标准合同库:内置各法域的标准合同模板(如欧盟SCCs 2021版、中国标准合同),支持在线填写和版本管理

- 签约流程:电子签约(集成Adobe Sign、DocuSign)、法务审核节点、签约完成后的自动归档

- 条款映射:将合同条款转化为技术控制点(如“SCCs第11条数据安全”映射为“传输加密+访问控制”)

-

数据传输监控:

- 传输范围控制:仅允许协议约定范围内的数据跨境(如“仅传输用户画像数据,不传输原始消费记录”)

- 传输频率统计:记录每月传输次数、数据量,与协议约定的“传输规模”比对,异常时触发预警

- 第三方审计接口:向监管机构开放传输日志,证明符合合同约定

-

违约响应机制:

- 自动阻断:当检测到“超范围传输”(如传输了协议外的敏感数据)时,自动阻断传输并锁定相关文件

- 应急响应流程:触发违约时,自动通知法务部和DPO,生成《违约处理报告》和《用户通知模板》

-

争议解决接口:

- 存储合同争议解决条款(如“适用法律为爱尔兰法律,管辖法院为都柏林法院”)

- 提供数据主体投诉处理通道,支持跨境数据权利响应(如按GDPR要求45天内回复用户投诉)

实施步骤(以签订欧盟SCCs为例):

- 协议选择与定制(2周):下载欧盟委员会2021版SCCs模板,根据业务场景选择模块(如“控制器到处理器”模块),补充个性化条款(如数据保留期限、违约金金额)

- 技术条款映射(3周):将SCCs条款转化为技术需求(如第8.7条“数据泄露通知”→开发数据泄露检测API,要求境外接收方72小时内通过API上报)

- 协议管理平台开发(4周):搭建合同库、电子签约、传输监控模块,对接企业IAM系统(如Okta)验证签约人权限

- 传输通道配置(2周):部署专用跨境传输通道(如IPsec VPN),配置传输范围控制规则(基于数据标签)

- 签约与上线(1周):双方完成电子签约,协议上传至管理平台,开通传输权限

- 定期审计(每季度):检查传输是否符合协议约定,更新传输统计报表

避坑指南:协议与技术“两张皮”的风险

坑1:SCCs条款未与数据处理流程对齐,实际操作与协议冲突

案例:某跨国公司签订的SCCs约定“数据仅用于产品改进”,但技术团队为了提升模型精度,将数据用于“用户画像商业化推广”,被用户投诉至欧盟数据保护机构。

解决方案:在架构中嵌入“数据用途标签”——为每条跨境数据打标签(如“用途=产品改进”),传输时验证标签与协议约定一致,同时在模型训练平台设置“用途白名单”,禁止将带标签的数据用于白名单外的场景。

坑2:BCRs申请忽略子公司数据处理能力差异

案例:某集团申请BCRs时,承诺所有子公司都能满足“数据泄露72小时通知”,但非洲子公司因网络基础设施落后,实际无法做到,导致BCRs获批后被欧盟监管机构撤销。

解决方案:在BCRs申请前进行“子公司合规成熟度评估”,对能力不足的子公司提供技术支持(如部署离线版数据泄露检测工具、备用通信通道),必要时将其排除在BCRs覆盖范围外(单独签订SCCs)。

坑3:未定期更新协议以适应法规变化

案例:某企业2020年签订了旧版SCCs(2010版),2021年欧盟发布新版SCCs后未及时更新,被认定为“协议失效”。

解决方案:建立“协议生命周期管理”机制——设置法规更新预警(如订阅欧盟官方公报、中国网信办公告),协议到期前6个月启动续签流程,重大法规变化时(如新SCCs发布)立即评估是否需要提前更新。

三、总结与扩展:合规架构设计的“决策指南”与“未来趋势”

1. 架构选型决策指南:如何匹配业务需求与合规要求

面对4种架构,如何选择?我总结了一个“决策矩阵”,帮你快速定位:

| 业务场景 | 数据类型 | 推荐架构 | 备选方案 |

|---|---|---|---|

| 中国境内处理重要数据/核心数据 | 重要数据/核心数据 | 架构一(本地化存储+审批) | 无(法律强制要求,不可替代) |

| 跨国AI联合训练(数据敏感,需高隐私保护) | 个人信息/敏感个人信息 | 架构二(PETs驱动) | 架构一+架构二混合(本地存储+联邦学习) |

| 全球化企业集团内部数据频繁跨境 | 各类数据(含个人信息) | 架构四(SCCs/BCRs) | 架构三(国际认证)+架构四混合 |

| 中小企业出海(预算有限,合规需求明确) | 一般个人信息 | 架构三(国际认证,如ISO 27701) | 架构二(轻量级脱敏+SCCs) |

混合架构示例:某汽车集团的全球AI研发体系

- 中国子公司的自动驾驶数据(重要数据):采用架构一(本地存储,境内训练)

- 欧盟子公司的用户行为数据(个人信息):采用架构二(联邦学习,参数跨境)

- 集团内部管理数据(非敏感数据):采用架构四(BCRs协议跨境)

2. 常见问题FAQ:架构师必知的10个合规疑问

Q1:AI模型参数跨境算“数据出境”吗?

A:视情况而定。如果模型参数中包含可识别的个人信息或重要数据(如通过参数反推能识别用户特征),则属于数据出境,需合规;如果参数经过脱敏/匿名化处理,无法识别,则不属于。建议:对模型参数进行“数据出境安全评估”,并在架构中记录参数生成过程(如训练数据来源、脱敏措施)。

Q2:用户同意跨境后,还需要做其他合规措施吗?

A:需要。用户同意仅是“合法基础”之一,还需满足:

- 完成PIA评估

- 确保境外接收方具备足够的数据保护能力

- 向用户告知境外接收方的身份、联系方式、数据保护措施

建议:在用户同意界面明确列出上述信息,同意记录保存至少3年。

Q3:用境外云服务商(如AWS)存储数据,如何合规?

A:分两种情况:

- 数据存储在境外节点:需满足中国数据出境安全评估、SCCs等合规要求

- 数据存储在中国境内节点(如AWS宁夏/北京区域):属于“境内存储”,需遵守中国数据安全法规,但无需出境合规

建议:优先选择“本地节点+合规认证”的云服务商(如AWS、Azure的中国区服务,均通过等保三级认证)。

Q4:数据脱敏后跨境,还需要通过安全评估吗?

A:如果是匿名化数据(彻底无法识别),无需评估;如果是脱敏后的个人信息(如假名化数据),仍需评估。建议:委托第三方机构出具《匿名化有效性报告》,作为无需评估的证据。

Q5:联邦学习中的模型参数传输,需要签订SCCs吗?

A:如果参数中包含个人信息(如通过梯度反推可识别用户),则需要签订;如果参数经过加密/扰动处理,无法识别,则无需。建议:在联邦学习架构中加入“参数匿名性检测”模块,自动判断是否需要启动SCCs流程。

3. 未来趋势:AI合规架构的演进方向

(1)监管科技(RegTech)的融合:自动化合规监控

未来3-5年,AI合规架构将深度集成RegTech工具,实现:

- 法规条款的自动解析与技术映射(如用NLP解析新法规,自动生成数据分类规则)

- 合规风险的实时预警(如通过知识图谱识别数据跨境路径中的合规断点)

- 合规报告的自动生成(如根据GDPR/中国法规要求生成定制化报告)

(2)AI治理框架的标准化:从“被动合规”到“主动治理”

NIST AI风险管理框架(AI RMF)、ISO/IEC 42001(AI管理体系)等标准将推动合规架构向“全生命周期治理”演进,架构师需在设计中嵌入:

- 模型可解释性模块(满足“算法透明”要求)

- 偏见检测与缓解机制(避免模型歧视)

- 人机协作流程(确保人类对高风险AI决策的监督)

(3)全球数据治理规则的统一化:从“碎片化”到“互认”

G7/G20正在推动数据跨境流动的“全球可信规则”,未来可能出现“合规互认”机制(如通过中国个人信息保护认证的企业,在欧盟可简化GDPR合规流程)。架构师需关注这些国际动态,设计具有“扩展兼容性”的架构。

结语:合规不是“枷锁”,而是AI系统的“生命线”

作为AI应用架构师,我们常说“架构决定成败”。在数据跨境流动的合规战场上,这句话同样适用。一个不合规的架构,可能让千万级投入的AI项目功亏一篑;而一个精心设计的合规架构,不仅能规避风险,更能成为企业全球化竞争的“技术壁垒”。

记住,合规不是一次性的“项目”,而是持续的“工程”。从数据采集的第一个字节,到模型部署的每一次推理,合规思维需要贯穿始终。希望今天分享的4个架构设计和避坑指南,能帮你在合规的道路上少走弯路。

最后,送大家一句话:“在AI的世界里,技术决定能走多快,合规决定能走多远。” 如果你在架构设计中遇到具体问题,欢迎在评论区留言,我会尽力解答。让我们一起,做既懂技术、又懂合规的AI架构师!

附录:相关资源与工具推荐

| 资源类型 | 推荐内容 | 链接 |

|---|---|---|

| 法规查询 | 中国网信办数据出境安全评估指南、欧盟SCCs模板、ISO 27701标准 | 中国网信办官网、欧盟委员会官网 |

| PETs开源框架 | TensorFlow Federated(联邦学习)、PySyft(隐私计算)、ARX(数据匿名化) | TensorFlow Federated |

| 合规评估工具 | OneTrust(隐私管理平台)、Collibra(数据治理)、Splunk(合规审计) | OneTrust官网 |

| 认证咨询机构 | BSI(ISO 27701认证)、德勤(GDPR咨询)、安永(数据安全评估) | BSI中国官网 |

(全文完,共计约10500字)

更多推荐

已为社区贡献175条内容

已为社区贡献175条内容

所有评论(0)