agent概念和技术路线

大模型agent概念一、大模型 Agent 的核心概念大模型 Agent(AI Agent)是基于大规模语言模型(LLM)构建的 自主智能体,通过整合规划(Planning)、记忆(Memory)、工具使用(Tool Use)三大核心能力,实现对复杂目标的主动执行。其本质是 以 LLM 为决策中枢,通过调用外部工具完成任务的执行系统。核心特征自主性:无需人工干预,主动分解任务并执行(如自动订机票、

大模型agent概念

一、大模型 Agent 的核心概念

- 定义

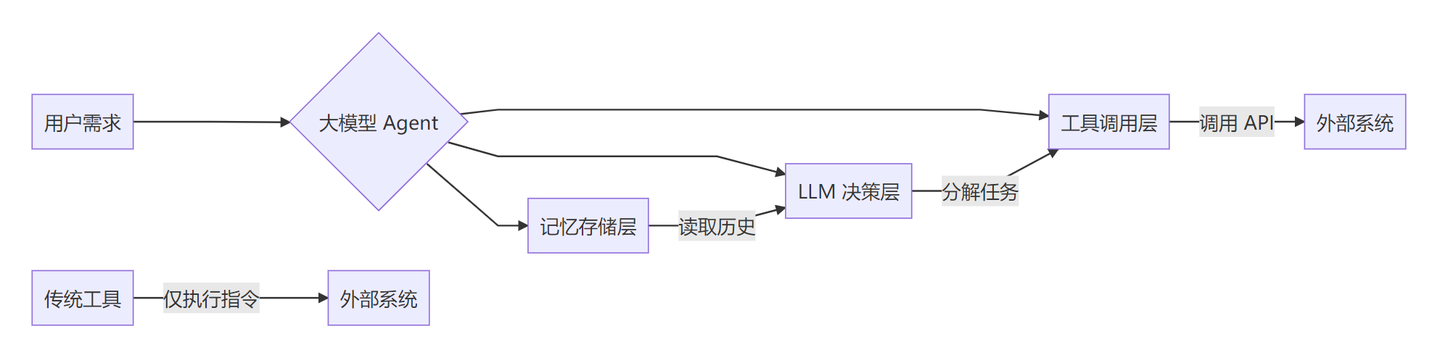

大模型 Agent(AI Agent)是基于大规模语言模型(LLM

)构建的 自主智能体,通过整合规划(Planning)、记忆(Memory)、工具使用(Tool Use)三大核心能力,实现对复杂目标的主动执行。其本质是 以 LLM 为决策中枢,通过调用外部工具完成任务的执行系统。

-

核心特征

自主性:无需人工干预,主动分解任务并执行(如自动订机票、酒店)

目标导向:基于用户需求生成完整执行路径(如旅行规划→景点选择→行程优化)

工具集成:调用 API、数据库等外部资源(如调用天气 API 调整行程)

持续进化:通过记忆模块积累经验优化决策(如学习用户偏好)

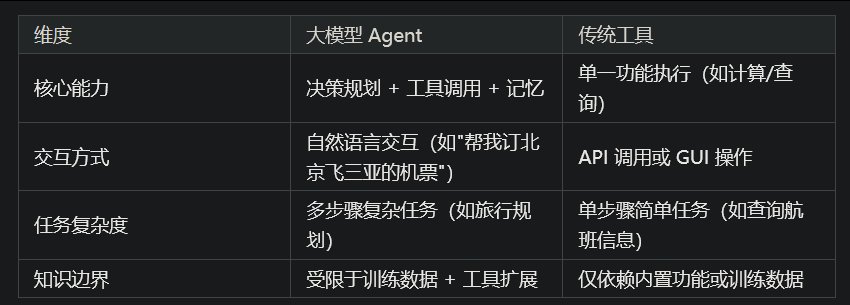

二、大模型 Agent 与工具的本质区别

-

功能定位对比

-

架构层级对比

-

典型场景对比

• 大模型 Agent 场景 用户说:“下周去上海出差,需要安排会议和住宿” → Agent 自动完成:

• 解析需求(会议时间/地点)

• 调用日历 API 检查空闲时段

• 查询酒店 API(预算/位置筛选)

• 生成日程表并发送确认邮件

• 传统工具场景

用户手动操作:

• 打开日历应用查看空闲时间

• 访问携程搜索酒店

• 逐个筛选符合条件的酒店

• 电话确认预订

三、关键技术差异- 决策机制

- • Agent:采用 ReAct 框架 进行多步推理 # ReAct 决策流程示例

while not goal_achieved:

context = memory.retrieve() # 从记忆获取上下文

plan = llm.generate_plan(context) # LLM 生成计划

tools = select_tools(plan) # 工具选择

results = execute_tools(tools) # 工具执行

memory.update(results) # 更新记忆 • 传统工具:基于固定逻辑流程(如 if-else 规则) - 能力扩展 扩展方式 大模型 Agent 传统工具 知识扩展 通过 RAG 接入外部知识库 依赖内置数据库 功能扩展 插件化接入新工具(如新增支付接口) 需要重新开发代码 个性化适配 基于用户历史数据动态调整策略 预设固定规则

- 记忆系统 • Agent 记忆:

• 短期记忆:存储当前任务上下文(如对话历史)

• 长期记忆:用户画像、知识库(通过向量数据库实现) class MemorySystem:

def init(self):

self.short_term = [] # 当前任务上下文

self.long_term = FAISS() # 向量数据库存储用户数据

• 传统工具:无记忆能力或仅有限缓存

AI Agent的技术路径

AI Agent 的实现技术是多层次、多维度的技术融合体系,既包含对大模型能力的优化,也需要结合外部工具和系统能力。以下是核心实现技术的分类解析及典型应用场景:

一、基础架构层技术- 提示词工程(Prompt Engineering)

• 作用:通过结构化提示模板引导大模型生成符合预期的响应 关键技术:

• 思维链(CoT):分步骤引导推理过程(如数学问题拆解)

• 角色设定:通过系统消息定义Agent身份(如"你是一位资深律师") • 链式调用:串联多个提示模板完成复杂任务(如需求分析→方案生成)

• 局限:依赖人工设计,难以应对动态变化场景

- 提示词工程(Prompt Engineering)

-

模型微调

(Fine-tuning)

方法:

监督微调(SFT):使用标注数据优化特定领域表现(如医疗问答)

强化学习(RLHF):通过人类反馈优化生成质量(如减少有害输出)

工具链:

Hugging Face Transformers(PyTorch/TensorFlow集成)

LangChain(工作流编排)

PEFT(参数高效微调库)

二、工具集成层技术

- 外部API调用

实现方式:

Function Calling:通过OpenAI等平台调用预定义函数(如天气查询)

REST API:直接对接第三方服务(如支付接口、OCR服务)

案例:

使用OpenAI Function Call调用天气API

tools = [{“name”: “get_weather”, “parameters”: {“city”: “北京”}}]

response = llm.invoke({“tools”: tools})

-

系统级工具

类型

RPA

(机器人流程自动化):自动执行UI操作(如Excel数据处理)

数据库访问:通过SQL查询获取结构化数据

文件系统操作:读写本地/云端文件

安全机制:沙箱环境隔离(如Docker容器) -

多模态处理

技术栈

• 图像处理:OpenCV、CLIP(图文匹配)

• 语音交互:Whisper(语音识别)、TTS(语音合成)

• 视频分析:FFmpeg+TSN(时序网络)

三、决策优化层技术 -

规划与搜索算法 经典算法 • 蒙特卡洛树搜索(MCTS):游戏AI决策(如AlphaGo)

• A*算法:路径规划

• 应用场景:物流调度、游戏关卡生成 -

强化学习框架

• 算法:PPO、DQN

• 工具:Ray RLlib、Stable Baselines

3 • 案例:自动驾驶决策系统 -

知识增强 方法

• 知识图谱:Neo4j存储实体关系

• 向量数据库:Chroma、Weaviate(语义检索)

• 优势:解决大模型幻觉问题(如医疗诊断中的证据溯源)

四、系统架构层技术 -

多Agent协作 通信协议

• ACL(Agent Communication Language):FIPA标准协议

• 消息队列:RabbitMQ、Kafka 协调策略

• 合同网协议:动态任务分配

• 事件驱动架构:异步响应机制 -

部署运维

• 容器化:Docker+Kubernetes(弹性扩缩容)

• 推理优化 • ONNX Runtime:跨平台模型部署

• TensorRT:GPU加速推理

• 监控体系:Prometheus+Grafana(资源监控)

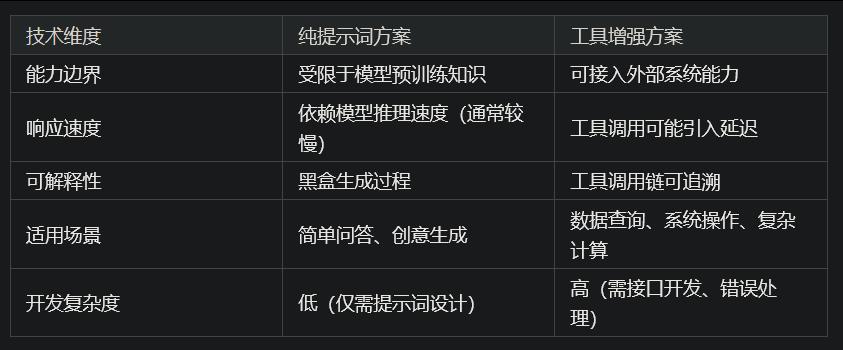

五、技术对比分析

六、典型技术栈组合 -

轻量级方案

• 技术组成:

• 大模型:GPT-3.5-Turbo

• 工具:OpenAI Function Calling

• 框架:LangChain

• 适用场景:客服问答系统 -

企业级方案

• 技术组成:

• 大模型:Qwen-72B(本地部署)

• 工具:自研API+RPA+Neo4j

• 框架:AutoGen+Kubernetes

• 适用场景:供应链优化系统

3. 多模态方案

• 技术组成:

• 模型:GPT-4V+CLIP

• 工具:OpenCV+FFmpeg

• 框架:Hugging Face+LangGraph

• 适用场景:视频内容分析

七、演进趋势- 工具调用自动化:从手动定义工具到自动发现系统API(如MetaGPT的IDE插件)

- 混合架构普及:大模型负责认知推理,传统算法处理结构化数据(如金融风控)

- 边缘计算融合:端侧Agent结合本地传感器数据(如智能家居控制) 4. 安全增强:动态权限管理(如基于角色的工具访问控制)

八、开发建议 - 能力评估:

- 简单任务 → 纯提示词方案

- 复杂任务 → 工具增强方案

- 接口设计:

- 采用RESTful API标准化工具调用 6. 定义清晰的输入输出格式(JSON Schema) 7. 容错机制: 8. 设置超时熔断(如API调用超过5秒自动重试) 9. 实现回滚策略(如数据库操作失败时恢复快照) 多Agent的概念和构建 一、多智能体系统(MAS)核心概念 1. 定义与特征 多智能体系统是由多个具有 自主性、社会性、反应性 的智能体(Agent)组成的协作网络,通过分布式交互解决复杂问题。其核心特征包括: • 自治性:每个Agent独立决策,无需全局控制(如物流系统中的运输车辆Agent)。 • 异质性:Agent可基于不同技术栈开发(如Python+Java混合架构)。 • 动态性:支持Agent的动态加入/退出(如云计算资源弹性调度)。 • 协同性:通过通信协议(如ACL、KQML)实现任务分配与结果整合。 2. 核心优势 • 模块化设计:将复杂系统拆分为独立子模块(如电商系统拆分为订单、支付、物流Agent)。 • 容错性强:单点故障不影响整体运行(如云服务中间件的故障恢复机制)。 • 可扩展性:通过增加Agent数量提升处理能力(如并行处理10万+网页的标书编写)。 • 自适应能力:根据环境变化调整策略(如动态调整物流路径)。

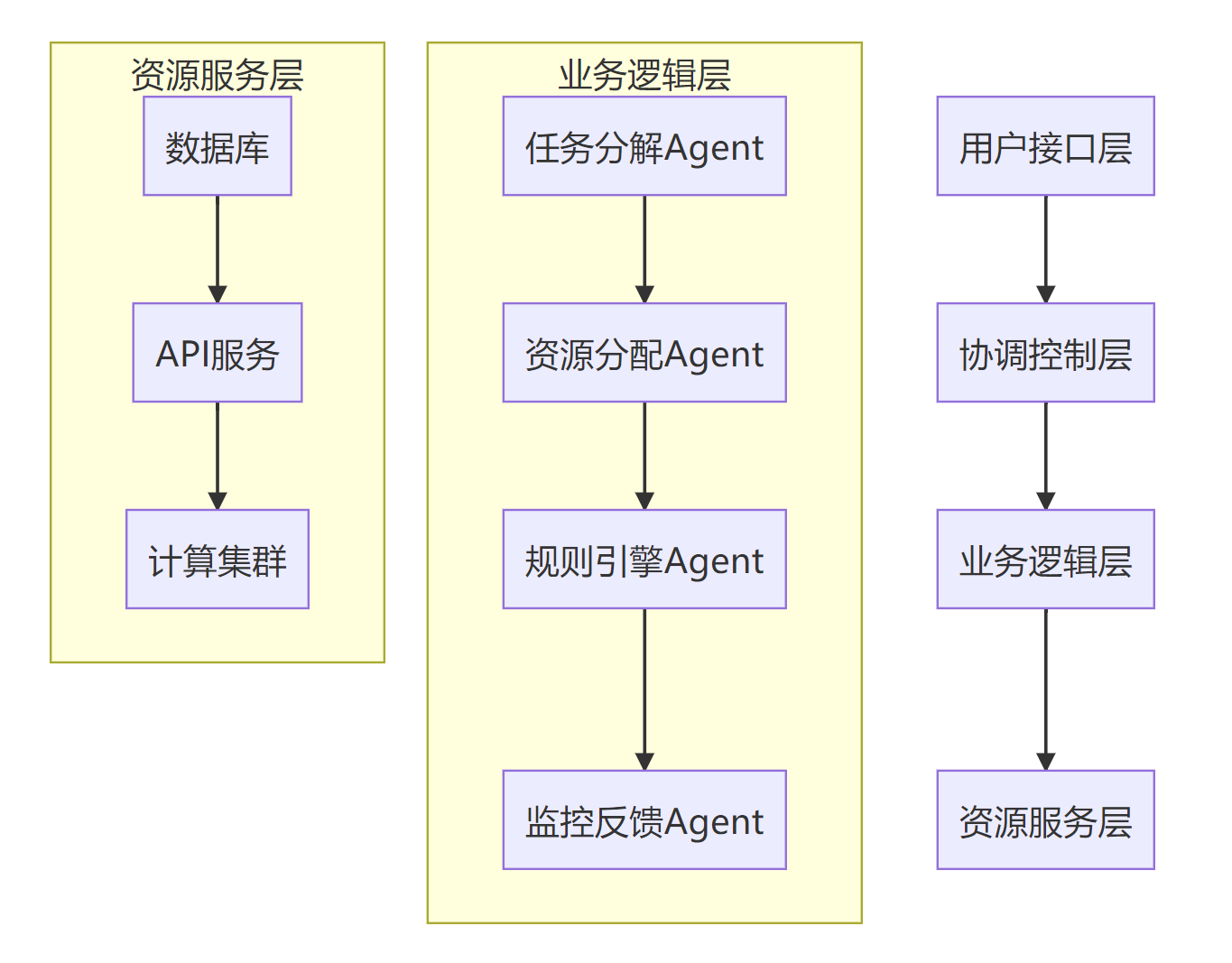

二、多智能体业务流程构建方法 1. 系统架构设计 典型的多Agent系统架构包含四层:

-

关键构建步骤

(1) 任务分解与角色分配

任务拆解:将复杂任务分解为原子级子任务(如标书编写→技术方案→商务条款)。

角色定义:为每个子任务分配专用Agent(示例):

(2) 通信机制设计

消息协议:定义标准化通信格式(JSON-LD示例):

{

“sender”: “需求分析Agent”,

“receiver”: “方案生成Agent”,

“content”: {

“task_id”: “PROJ-2024-Q3”,

“data”: {“user_requirements”: “需要支持10万并发用户”}

},

“metadata”: {“timestamp”: 1685251200}

}

通信模式:

同步通信:实时响应(如支付Agent与风控Agent的即时交互)。

异步通信:通过消息队列缓冲(如日志Agent的批量处理)。

(3) 协调策略实现

集中式协调:通过中央调度Agent分配任务(适用于强一致性场景)。

分布式协调:基于合同网协议(Contract Net Protocol)动态竞标(如云计算资源分配)。

混合式协调:关键任务集中控制,非关键任务自主协商(如智能工厂中的紧急订单处理)。

(4) 错误处理与动态调整

异常检测:通过心跳机制监控Agent状态(如连续3次无响应则标记失效)。

补偿机制:设计回滚策略(如支付失败时自动释放预占资源)。

动态重构:根据负载自动增减Agent实例(如电商大促期间扩容客服Agent)。

三、典型业务场景实现案例

案例1:智能客服系统

sequenceDiagram

participant User

participant Dispatcher

participant IntentAgent

participant KnowledgeAgent

participant ResponseAgent

User->>Dispatcher: "查询账户余额"

Dispatcher->>IntentAgent: 分析意图

IntentAgent-->>Dispatcher: 确认为查询类请求

Dispatcher->>KnowledgeAgent: 调用账户数据

KnowledgeAgent-->>ResponseAgent: 返回余额数据

ResponseAgent->>User: "您的当前余额为¥15,230.67"

案例2:供应链优化系统

需求预测Agent:基于历史销售数据预测未来需求。

采购Agent:根据预测结果向供应商发送询价单。

物流Agent:规划最优运输路径并跟踪货物状态。

库存Agent:动态调整安全库存水平。

异常处理Agent:当运输延迟>24小时时触发备用方案。

四、关键技术选型

五、最佳实践建议

渐进式设计:从单体Agent逐步拆分为多Agent系统。

标准化接口:定义清晰的API和消息协议(参考OpenAPI规范)。

仿真测试:使用NetLogo等工具模拟复杂交互场景。

安全加固:实施基于角色的访问控制(RBAC)和加密通信。

持续优化:通过强化学习调整Agent决策策略。

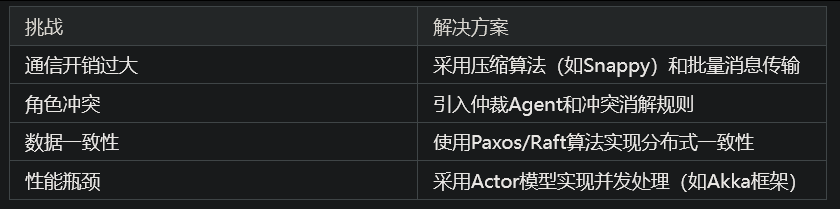

六、挑战与解决方案

更多推荐

已为社区贡献19条内容

已为社区贡献19条内容

所有评论(0)