特斯拉座舱域控制器MCU演进全解析:从40nm Tegra到7nm RDNA2的算力跃迁

第一代 MCU:平板电脑级,能跑 UI。第二代 MCU:轻量 PC 级,能流畅导航。第三代 MCU:主机级,能玩 3A。从 40nm Tegra → 7nm RDNA2,特斯拉把车机的算力直接推到了行业天花板。未来,随着自动驾驶的成熟,车机不仅是娱乐终端,可能还会承担AI推理、边缘计算的任务。Tesla 把车机,做成了“四个轮子的主机”。🚗🔥。

🚗🔥特斯拉座舱域控制器MCU演进全解析:从40nm Tegra到7nm RDNA2的算力跃迁

很多人说特斯拉“车机秒杀友商”,但很少有人把MCU硬件架构的进化仔细拆开。今天我们就从工艺、CPU/GPU架构、算力和功耗这几个角度,把特斯拉的三代座舱域控制器做个技术向的深度对比。

1️⃣ 三代 MCU 的硬件演进路径

| 代际 | 主控平台 | CPU | GPU | CPU制程 | GPU制程 | 内存/存储 | TDP |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第一代 (2012) | NVIDIA Tegra 3 | ARM Cortex-A9 (4+1 核) 1.4GHz | GeForce ULP 12核 520MHz (~12.4 GFLOPS) | 40nm | 40nm | 1GB + 8GB eMMC | ~20W |

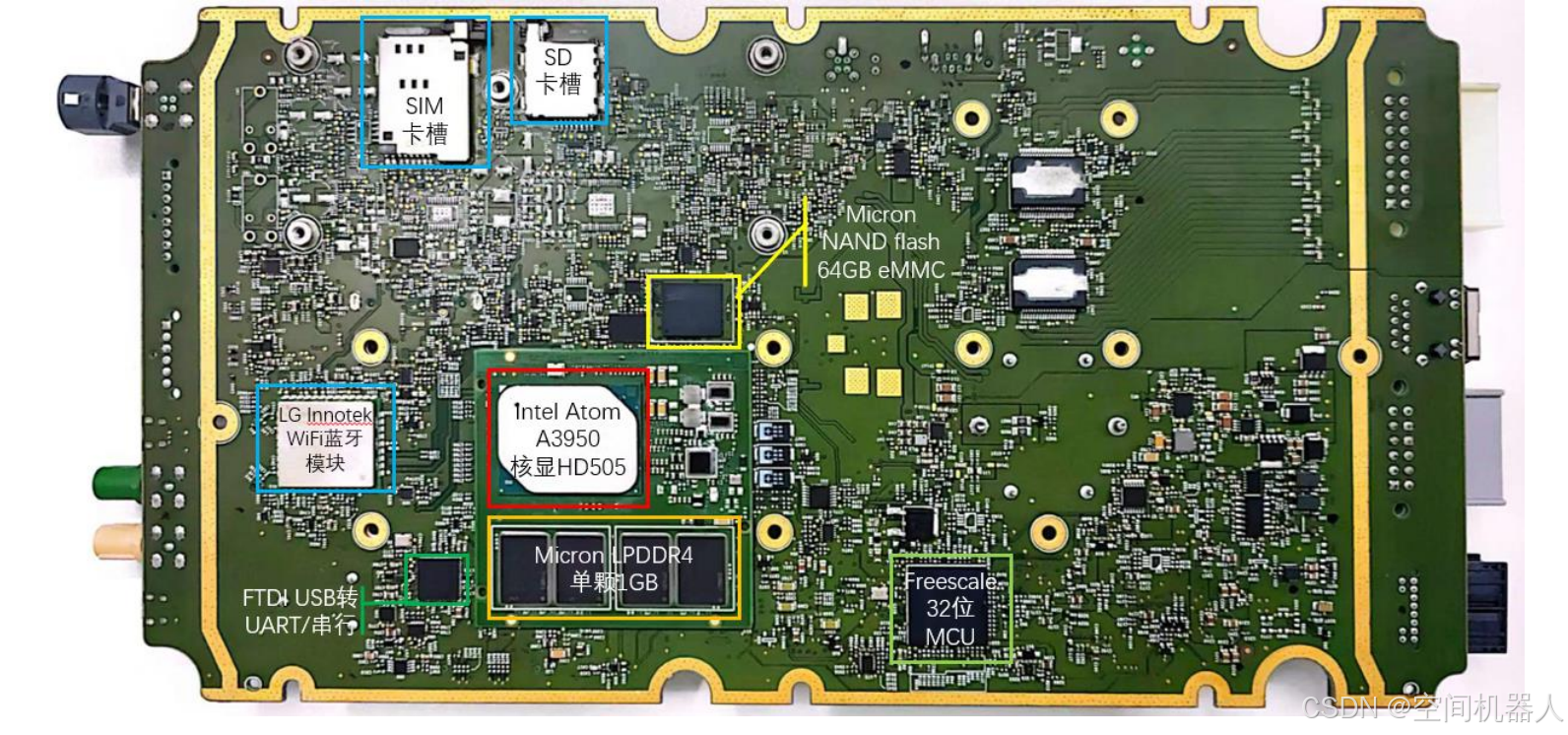

| 第二代 (2018) | Intel Atom A3950 | 4C/4T x86, 1.5GHz | Intel HD 505 (187 GFLOPS) | 14nm | 14nm | 4GB + 64GB eMMC | ~12W |

| 第三代 (2021) | AMD Ryzen + Radeon | 4C/8T Zen+,3.8GHz | AMD RDNA2 Navi 23,28 CUs (~10 TFLOPS) | 12nm | 7nm | 16GB + 256GB SSD | 45W + 130W (独显) |

🔎 关键变化:

- 工艺节点跨越:从 40nm → 14nm → 7nm,带来功耗降低和频率提升。

- CPU 架构转型:ARM → x86 → Zen 架构,线程数翻倍。

- GPU算力暴增:从 12.4 GFLOPS → 187 GFLOPS → ~10,000 GFLOPS,提升近 800 倍。

- 内存/带宽:eMMC → SSD,显存从 1GB 增长到 16GB,直接进入主机级别。

2️⃣ Tesla MCU3 vs. PS5 / Xbox:算力横向剖析

| 平台 | GPU架构 | CU数量 | GPU主频 | 单精度算力 (TFLOPS) | 显存容量 | 显存带宽 | 功耗 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tesla MCU3 | RDNA2 Navi 23 | 28 | 2.79 GHz | ~10 | 8GB GDDR6 | 224 GB/s | ~175W (SoC+独显) |

| PS5 | RDNA2 | 36 | 2.23 GHz | 10.28 | 16GB GDDR6 | 448 GB/s | ~180W |

| Xbox Series X | RDNA2 | 52 | 1.83 GHz | 12.15 | 16GB GDDR6 | 560 GB/s | ~200W |

| Xbox Series S | RDNA2 | 20 | 1.57 GHz | 4 | 10GB GDDR6 | 224 GB/s | ~100W |

📊 分析要点:

- 算力层面:Tesla MCU3 ≈ PS5(基本持平),完全能支撑 4K 渲染的中高画质游戏。

- 显存瓶颈:8GB GDDR6 容量和 224 GB/s 带宽较低 → 在极限情况下可能遇到加载/缓存限制。

- 功耗敏感性:游戏主机功耗约 180W 是“插座友好”的,而 MCU3 在车内环境需要 考虑热设计、EMC、电源冗余,这比家用主机更苛刻。

- 平衡点:车机并不需要长时间极限渲染,它的设计重点是 UI 流畅、应用响应快、短时爆发算力足够。

3️⃣ 性能体验的实际落地

- 启动效率:浏览器启动缩短到 4 秒,地图拖拽接近手机流畅度。

- 应用场景:能流畅加载 Bilibili,9 秒完成。

- 游戏实测:Model S Plaid 交付仪式上直接运行《赛博朋克2077》,官网渲染展示《巫师3》。

💡 这意味着:Tesla 已经把车机推向 3A 游戏可玩 的门槛。

4️⃣ 工程视角:MCU 的架构设计挑战

从硬件工程师角度来看,MCU3 带来的挑战远不止“跑得动游戏”:

-

热管理

- GPU 长时间跑高负载 → 座舱内部温度可达 70°C。

- 需要大规模液冷/风冷方案,甚至考虑独立散热区。

-

电源架构

- 45W CPU + 130W GPU,意味着 DC/DC 模块要支持大电流稳定输出。

- 纹波、瞬态响应直接影响系统稳定性。

-

EMC / EMI

- 高速信号(GDDR6,PCIe Gen4)容易产生电磁干扰。

- 必须满足 ECE R10、ISO 11452 系列车规 EMC 测试。

-

存储可靠性

- 从 eMMC → SSD,写放大和寿命问题需要结合车规级 NAND 管理。

5️⃣ 我的观点:车机 ≠ 手机放大版,而是主机收缩版

很多厂商做车机,思路是“把手机搬大”。但 Tesla 的路子更接近“把游戏主机压缩”。

未来车机性能公式可能是:

性能车机=算力×带宽利用率÷功耗限制 性能_{车机} = \text{算力} \times \text{带宽利用率} \div \text{功耗限制} 性能车机=算力×带宽利用率÷功耗限制

👉 特斯拉选择在 GPU 上“豪赌”,保证了算力的上限;但在显存和带宽上做了折中,以适配车规环境。

这是一种 性能—功耗—可靠性 的三角平衡,和传统消费电子完全不同。

🎯 总结

- 第一代 MCU:平板电脑级,能跑 UI。

- 第二代 MCU:轻量 PC 级,能流畅导航。

- 第三代 MCU:主机级,能玩 3A。

从 40nm Tegra → 7nm RDNA2,特斯拉把车机的算力直接推到了 行业天花板。

未来,随着自动驾驶的成熟,车机不仅是娱乐终端,可能还会承担 AI推理、边缘计算 的任务。

一句话:

Tesla 把车机,做成了“四个轮子的主机”。🚗🔥

更多推荐

已为社区贡献17条内容

已为社区贡献17条内容

所有评论(0)