信息安全:从“堵门”到“读心”,现代数据防泄漏(DLP)系统如何超越终端监控

从苹果和Xai的事件中可以看出,核心数据的安全威胁往往来自于拥有合法权限的内部人员。面对这一挑战,单纯依靠封堵和监控的传统DLP策略已显得力不从心。现代DLP解决方案的精妙之处,在于它将技术焦点从“数据”转向了“行为”,从“规则”演进到“模型”。

引言

近期,无论是苹果还是Xai,都相继曝出核心员工离职并带走公司研发机密的事件。这再次将一个老生常谈却又日益严峻的问题推到了风口浪浪尖:企业如何有效防止核心数据资产的流失?许多朋友对数据防泄漏(Data Loss Prevention, DLP)的理解,还停留在强制安装终端安全软件、封堵USB端口、监控网络流量以及屏幕录像审计等传统手段上。这些方法固然有效,但它们更像是为数据堡垒筑起高墙、派驻卫兵的“堵门”策略。然而,面对日益复杂的内部威胁和云端协作环境,现代DLP系统早已进化,开始迈向一种更精妙、更智能的“读心”模式。本文将深入探讨,现代DLP解决方案是如何超越传统的终端强管控,实现更精准、更智能的数据安全防护。

传统DLP的困境:当“卫兵”遇到“伪装者”

大家所熟知的终端DLP措施,构成了数据安全的第一道防线。通过在员工电脑上部署代理程序,企业可以实现一系列强制性的安全策略,例如:

- 外设管控:禁止或仅允许授权的USB设备、移动硬盘接入。

- 网络隔离:限制访问外部Wi-Fi、蓝牙,甚至对内外网进行物理或逻辑隔离。

- 行为审计:记录文件操作、网络请求、键盘输入,并定期截屏或录像上传至审计服务器。

- 数据传输限制:阻止通过邮件、网盘、即时通讯工具发送包含特定关键词的文件。

这些措施在应对简单、直接的数据窃取行为时确实有效。然而,它们的局限性也同样明显。它们过度依赖预设的、僵化的规则,难以应对伪装成正常业务操作的内部威胁,常常导致“防君子不防小人”的尴尬局面,并且可能因为过多的“假阳性”警报而耗费安全团队大量精力。

现代DLP的核心进化:从“内容”到“情境”的飞跃

为了克服传统DLP的弊端,现代解决方案引入了两个关键的维度升级:内容感知(Content-Aware)与情境分析(Contextual Analysis)。这标志着DLP从简单地“看守”数据,进化到能够“理解”数据及其流转的合理性。

内容感知:不仅看文件名,更要读懂文件内涵

传统DLP可能通过文件名或简单的关键词(如“机密”、“财务报表”)来识别敏感数据,这种方式极易被规避。而内容感知的DLP则要智能得多。它利用自然语言处理(NLP)和机器学习等技术,深入分析文件的实际内容。

- 数据分类与指纹:系统能自动扫描并识别非结构化数据,如识别出源代码、设计图纸、客户个人身份信息(PII)或受保护的健康信息(PHI)。通过为敏感文件创建唯一的“数字指纹”,无论文件被如何重命名、压缩或修改片段,都能被准确追踪。

- 精准匹配:它能准确识别出一段代码是否属于某个核心项目的模块,或者一份文档是否包含了符合GDPR或HIPAA等法规要求的敏感信息。

情境分析:理解“谁、在何时、何地、用何种方式、访问了什么”

如果说内容感知是“读懂信的内容”,那么情境分析就是“审查信封和邮差”。 它关注的是数据操作周围的一切环境因素,为安全策略提供了业务逻辑的判断依据。

- 用户角色:财务部门的员工访问薪酬数据是正常的,而研发工程师访问则可能是异常行为。

- 设备与网络:在公司内网、通过公司设备访问核心代码库是合规的,但在深夜通过个人设备、连接公共Wi-Fi进行同样操作,则会触发高风险警报。

- 应用程序:通过公司指定的CRM系统导出客户列表可能是正常的销售活动,但如果尝试将同样的数据粘贴到个人邮箱或在线翻译工具中,则应被阻止。

通过结合内容与情境,现代DLP能够做出更精准的判断,大大减少了误报,也让安全策略的实施更加灵活和人性化。

智能DLP的“杀手锏”:用户与实体行为分析(UEBA)

现代DLP最精妙的进化,莫过于集成了**用户与实体行为分析(User and Entity Behavior Analytics, UEBA)**技术。如果说内容和情境分析让DLP变得“聪明”,那么UEBA则赋予了它“洞察力”。UEBA的核心思想是:信任,但持续验证。它不再依赖于一成不变的静态规则,而是为每个用户和设备(实体)动态地建立一个“正常行为”的基线模型。

这个基线模型涵盖了诸多维度:

- 工作时间:员工通常在什么时间段登录和活跃?

- 访问模式:他们经常访问哪些服务器、文件和应用?

- 数据流量:他们日常的数据上传/下载量是多少?

- 操作习惯:他们习惯于使用哪些软件,进行哪些类型的操作?

一旦某个用户或设备的行为显著偏离了这个基线,UEBA系统就会将其标记为高风险异常。 例如:

- 一个即将离职的员工,在最后一周突然开始大量下载他之前从未接触过的项目文档。

- 一个账户在凌晨3点,从一个陌生的IP地址登录,并试图打包压缩整个代码仓库。

- 一个服务器的管理员账号,突然开始向外部域发送大量加密数据。

UEBA不只是孤立地看待单次行为,而是将一系列看似无害的操作串联起来,从而发现潜在的威胁。 这种“由点到线”的分析能力,使其在发现蓄意窃密或账号被盗等复杂场景时,远比传统DLP更为有效。

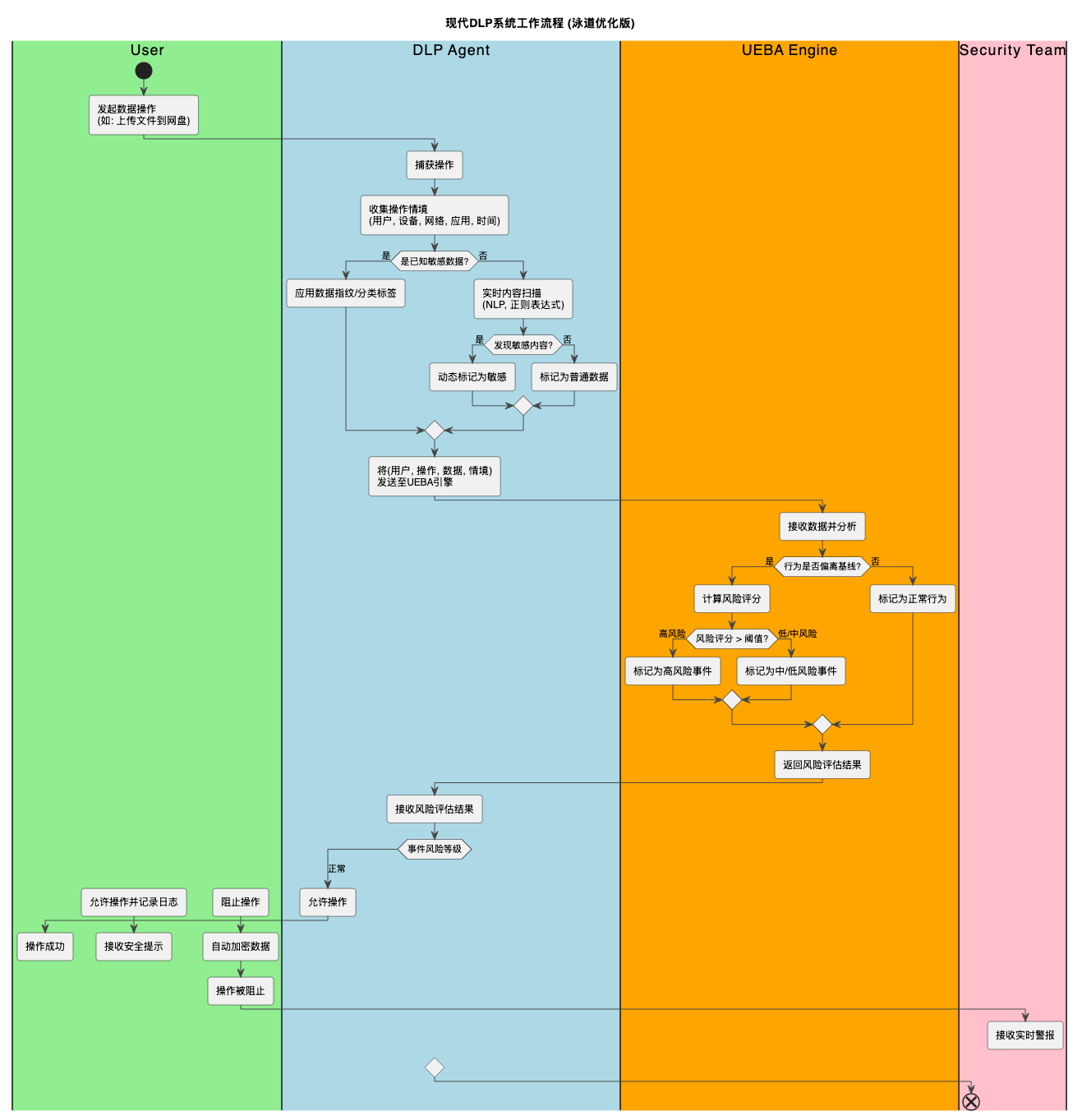

现代DLP系统工作流程的可视化

为了更直观地理解这一过程,我们可以使用UML来描绘一个集成了内容感知、情境分析和UEBA的现代DLP系统的工作流程。

结论:走向以人为本的零信任数据安全

从苹果和Xai的事件中可以看出,核心数据的安全威胁往往来自于拥有合法权限的内部人员。面对这一挑战,单纯依靠封堵和监控的传统DLP策略已显得力不从心。现代DLP解决方案的精妙之处,在于它将技术焦点从“数据”转向了“行为”,从“规则”演进到“模型”。

通过深度理解数据的内容,分析其流转的业务情境,并基于用户行为的动态基线来预测风险,现代DLP实现了一种更智能、更精准的防护。它不再是那个只会说“不”的冰冷门卫,而更像一位能洞察异常、防患于未然的风险分析师。这种“零信任”但以人为本的理念,即不再默认信任网络内部的任何人,而是根据每次访问请求的上下文和行为风险来动态授权,无疑为企业在开放协作的时代下,保护其最宝贵的数字资产,提供了更为坚实和智慧的答案。

更多推荐

已为社区贡献22条内容

已为社区贡献22条内容

所有评论(0)