【大模型】别再无效读论文!大模型领域高分论文的暴力破解法

论文引言是理解研究逻辑和价值的关键部分。阅读时应快速定位研究背景、问题、空白、贡献和文章结构等核心信息,采用首尾句阅读、关键词定位和问题导向等策略高效筛选文献。写作前需明确研究定位、问题和价值,构建素材库;写作时按照"背景-问题-空白-贡献-结构"的逻辑递进,注意语言准确性、术语规范性和段落连贯性;修改阶段需优化逻辑结构、精炼内容并保持学术语体统一。掌握这些读写技巧能显著提升论

告别Introduction写作焦虑:解构顶会论文引言『黄金框架』与精炼句式,把『研究空白』与『创新点』变成一道清晰的结构工程。

Part 1

介绍阅读方法—阅读目的与策略

核心总结

论文的 “介绍” 部分是把握研究全貌的关键入口,明确阅读目的、掌握针对性策略,能帮你快速判断论文价值、提取核心信息,无论是海量文献筛选还是深度研究借鉴都事半功倍。

-

什么是论文的 “介绍” 部分

论文的 “介绍”(Introduction,又称 “引言”)主要功能包括:引出研究背景、设置研究场景;聚焦具体问题,明确研究动机;指明已有研究中的空白或不足;简要概括本文贡献及结构布局。

-

为什么要阅读介绍部分

-

-

把握论文的研究方向与定位;

-

理解作者开展研究的动机与价值;

-

快速判断该论文是否值得进一步阅读。

-

-

阅读目标:明确 “介绍” 所包含的信息

阅读时需重点关注并标记以下关键信息:

-

论文 “介绍” 部分阅读策略

-

-

策略一:快速阅读

-

-

-

首尾句法则:大多数核心信息出现在段落首句或末句;

-

转折词定位:“However”“Although”“Notably” 后常跟关键问题;

-

结构词捕捉:“In this paper”“Our contribution” 引导重要陈述(如研究方法、贡献)。

-

-

策略二:关键词定位阅读

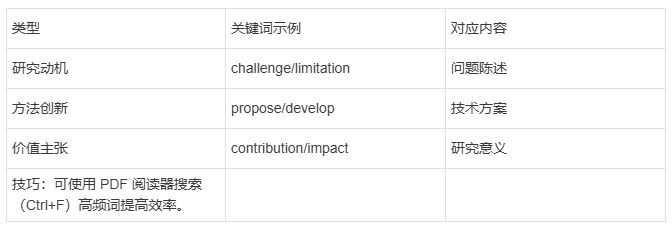

通过高频关键词快速锁定核心内容,例如:

-

策略三:问题导向阅读

-

-

问题识别:标注作者明确提出的研究问题;

-

方法追踪:匹配 “propose”“design” 等动词引导的解决方案;

-

价值验证:检查实验结果是否回应初始问题

-

-

阅读策略选择指南

Part 2

介绍阅读方法

识别介绍中的关键信息

核心总结

论文介绍中的关键信息是理解研究逻辑的 “骨架”,准确识别研究背景、问题、空白、贡献及文章组织,能帮你快速搭建论文的 “认知框架”,把握研究的来龙去脉与核心价值。

-

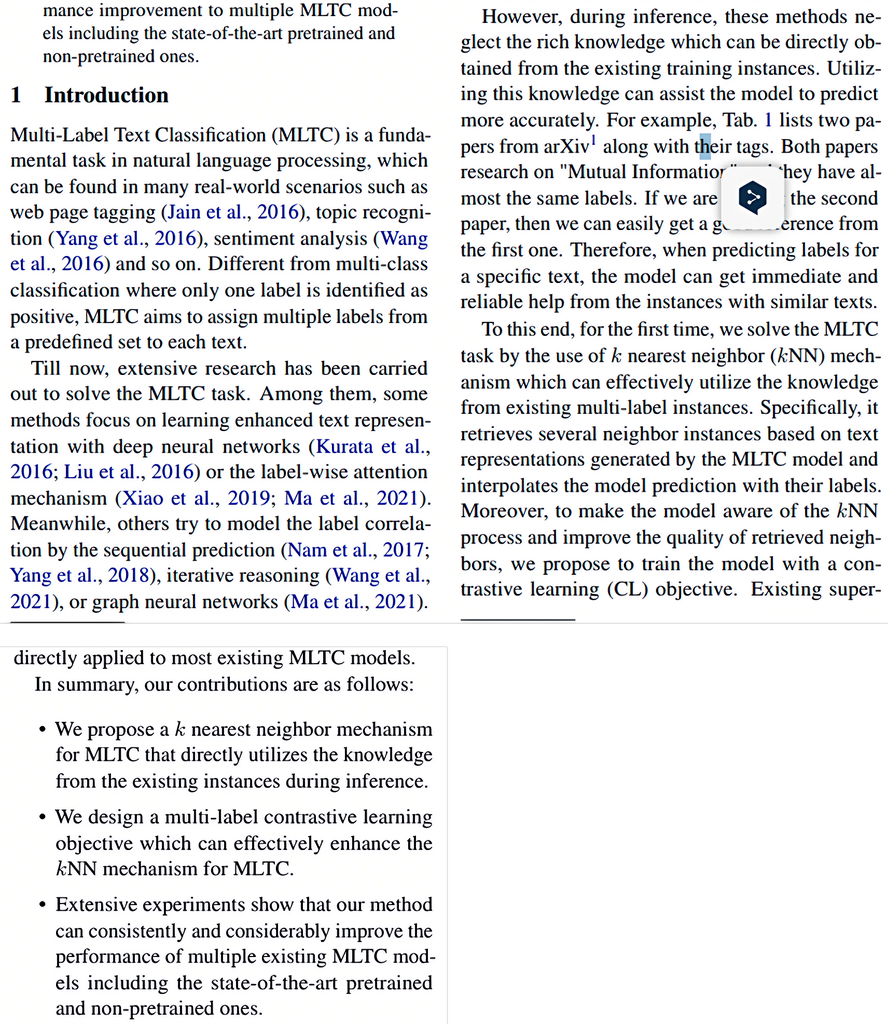

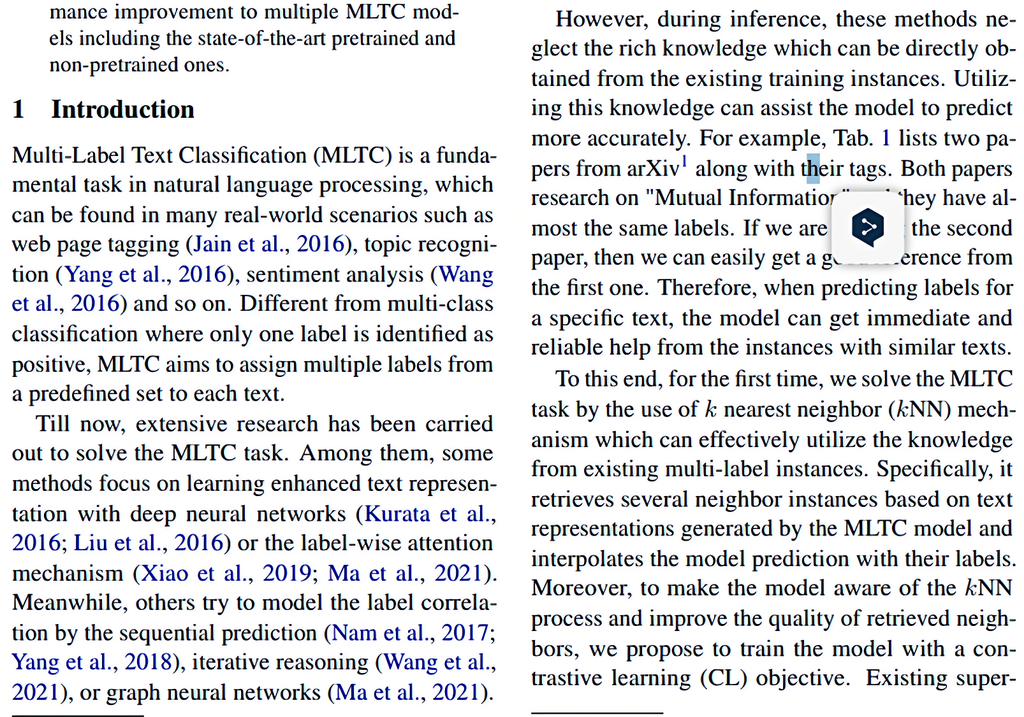

如何识别 “研究背景”

研究背景是介绍研究所处的领域、发展趋势及实际应用需求,通常位于第一段,包含领域发展趋势、挑战或需求,常见提示词有 “recently”“with the development of...”“increasing demand”“growing interest” 等。

例如:“As the scale and complexity of modern software continue to increase, software development and maintenance are becoming arduous. Software defects not resolved in time will inevitably affect the software quality”。

-

如何识别 “研究问题”

研究问题是当前研究中存在的具体问题或挑战,通常由 “然而”“but”“still” 等词引出,常见句式如 “X remains unclear.”“Y has not been fully explored.”,逻辑上体现对现有工作的转折或质疑。

例如:“Although these methods have been verified through empirical studies, they are still coarse-grained predictions and are difficult to help developers in actual defect-finding tasks”。

-

如何识别 “研究空白”

研究空白是在已有研究基础上,指出 “尚未覆盖” 或 “尚未深入研究” 的领域,强调 “缺什么” 而非 “做了什么”,标识词如 “Previous studies mainly focused on...”“Little attention has been paid to...”。

例如:“the computation of these token-level attentions is constrained to the information contained solely within the confines of the individual code line. It often fails to fully encompass the broader contextual information pertaining to the code line”。

-

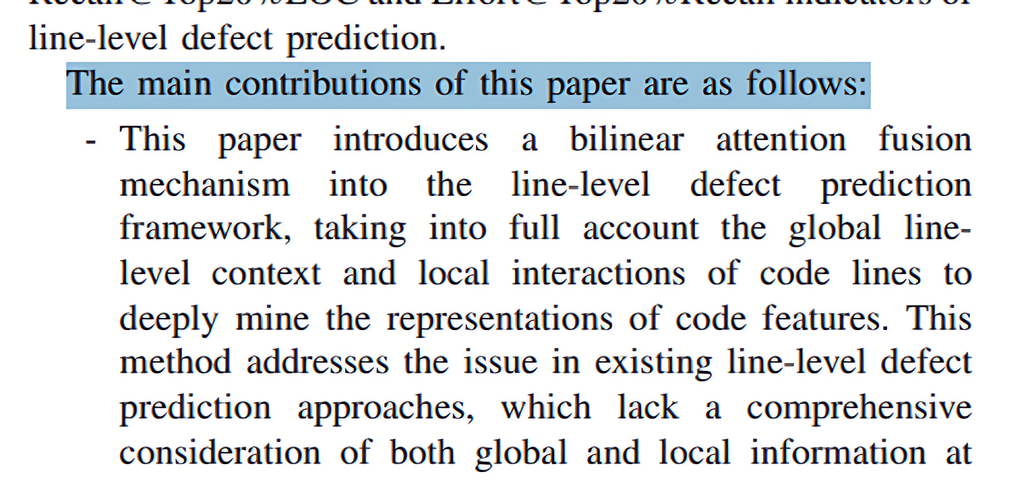

如何识别 “研究贡献”

研究贡献是本文在方法、理论或实践上的核心创新点,常见句式为 “Our contributions are as follows...”,结构上遵循 “方法 — 目标 — 效果” 逻辑(如 “We propose... to address... and achieve...”),贡献句一般较集中且结构清晰。

例如:“The main contributions of this paper are as follows: This paper introduces a bilinear attention fusion mechanism... This method addresses the issue in existing approaches...”。

-

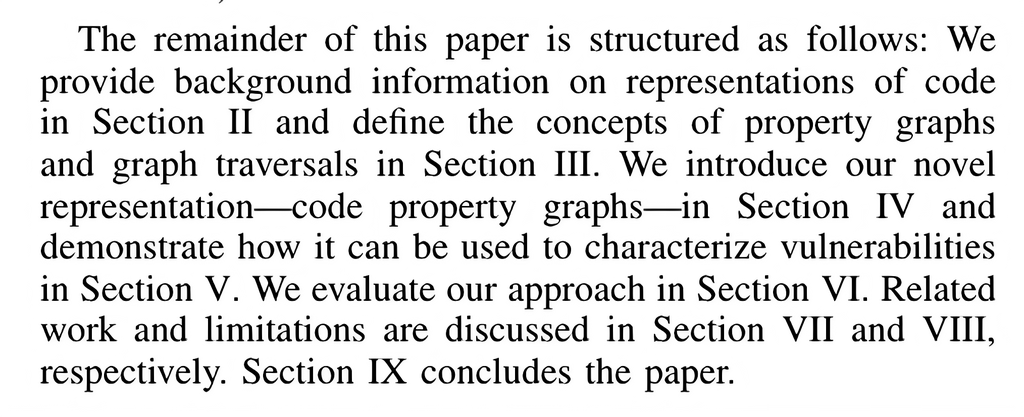

如何识别 “文章组织部分”

文章组织部分是引言的最后一段或几句话,说明论文的结构安排,常见句式如 “The remainder of this paper is organized as follows...”“Section II describes ..., Section III presents ..., and Section IV concludes”。

例如:“The remainder of this paper is structured as follows: We provide background information on representations of code in Section II... Section IX concludes the paper”。

Part 3

介绍写作技巧—写作准备阶段

核心总结

写作前的充分准备是写好引言的基础,明确研究定位、问题与价值,构建素材池并分析读者需求,能让后续写作逻辑更清晰、内容更聚焦,避免 “想到哪写到哪” 的混乱。

-

写作介绍前需要搞清楚的事

理清以下核心问题是写好引言的第一步:

-

-

我的研究属于哪个领域?(明确学科、研究方向或交叉领域,所属技术路线或学术流派,以及领域常用术语、评估指标、研究假设等,建议用思维导图总结研究 “出发点”);

-

我要解决什么问题?(问题需具体、可测量且具有研究意义,学术研究的核心是发现并解决问题,而非简单 “展示做了什么”);

-

为什么这个问题值得解决?(阐明研究意义:是解决实际工程难题、填补理论空白,还是推动领域进步?明确受众关切:谁会关心这个问题?问题解决后有哪些正向影响?)。

-

-

准备素材:构建写作 “素材池”

提前积累素材能让写作更高效:

-

-

背景描述句库:收集 3-5 种领域重要性表述(如领域现状、需求);

-

研究空白句式:积累文献中的典型表述(如 “While...has been studied, ...remains unexplored”);

-

贡献结构模板:按学科分类收集(如理论突破型、应用改进型);

-

文献准备:近 5 年顶刊论文、高引方法论论文。

-

-

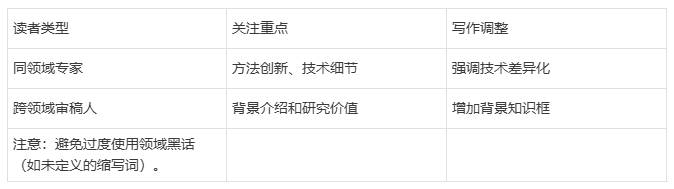

目标读者分析

根据读者类型调整写作重点,提升针对性:

-

动笔前建立逻辑关系

建议按 “背景→挑战→空白→贡献→结构” 的顺序构建逻辑,并借助思维导图、流程图等可视化工具梳理,避免逻辑混乱,突出研究意义和创新点。

-

小结

介绍写作不是 “从第一句话开始”,而应建立在充分的文献综述、问题分析与目标提炼基础上,强调 “准确” 胜于 “冗长”,“聚焦” 优于 “泛泛而谈”。

Part 4

介绍写作技巧—结构设计与内容分布

核心总结

合理的结构设计与内容分布是引言逻辑性的保障,从背景到贡献层层递进,每部分聚焦明确、过渡自然,能让读者清晰把握研究的 “来龙去脉” 和核心价值。

-

如何描述 “研究背景”

目的:说明研究主题的重要性,让读者理解 “为什么这个领域值得关注”。

写法技巧:

-

-

从广义话题逐步缩小到研究方向(如从 “软件工程” 到 “软件缺陷预测”);

-

说明领域当前的发展状态或趋势;

-

引用权威数据、报告、论文增强可信度;

-

控制在 3~5 句话内引入主题,避免无关冗长的历史描述。

-

-

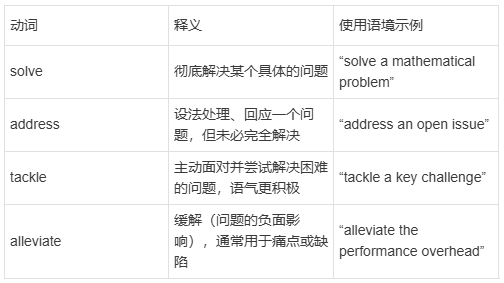

如何表述 “挑战和动机”

目的:说明领域的困难或局限,引出研究的动因。

写法技巧:

-

-

明确点出当前工作的不足(如性能低、泛化弱、实用性差);

-

可结合实际案例、图表或对比强化说服力;

-

动机应自然衔接挑战,强调 “做这件事的必要性”。

-

-

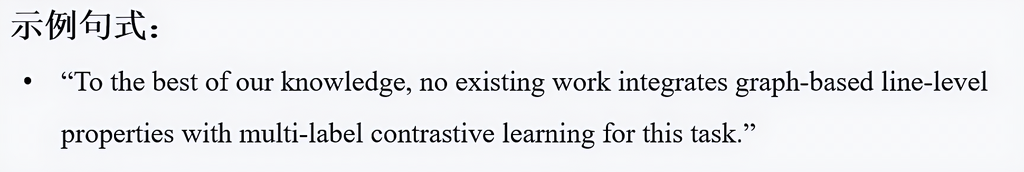

如何界定 “研究空白”

目的:精确指出研究的 “创新空间” 或 “尚未被充分研究的点”。

写法技巧:

-

-

具体指出哪类方法、在何种场景、对什么问题处理不佳,不泛泛而谈;

-

结构通常为:已有工作 A+B+C→然而仍存在问题 X→因此我们聚焦于填补 X。

-

-

如何写出清晰、量化的 “研究贡献”

目的:明确告诉读者研究做了什么、有何新意与实效。

写法技巧:

-

-

用项目符号分点列出,一般控制在 3~5 点;

-

每一点突出 “做了什么” 和 “为什么重要”;

-

尽量使用定量或明确特性描述(如 “首次提出”“显著提高”“在数据集 X 上提升 Y%”)。

-

-

如何写好 “文章组织部分”

目的:告诉读者文章的展开逻辑。

写法技巧:

-

-

具体而简明:每一节概括主要目标或要解决的问题(而非仅列标题),如 “Section 3 introduces our graph-based learning framework and presents training details”;

-

保持结构平衡:不忽略结论和实验部分,若包含附录或开源代码可简要提及。

-

-

各部分建议段落数量

-

-

背景 + 问题:1–2 段(先介绍发展趋势,再指出技术瓶颈或核心问题);

-

研究空白:1 段(聚焦核心不足,不堆砌文献);

-

本文方法 + 贡献:1–2 段(方法简要说明,贡献明确列亮点);

-

结构介绍:1 段(简明列举章节内容,不超过 3 句话)。

-

-

如何自然过渡段落

避免段落间突兀跳跃,可采用两种方式:

-

-

衔接词连接法:用 “However, existing methods fail to...”“In this paper, we address this issue by...” 等逻辑词(however, consequently, in contrast)强化语义连接;

-

问题引导过渡法:如 “But what remains unclear is...”“How can we effectively handle this limitation?”。

-

-

写作中容易踩的三个坑

-

-

空洞重复、缺乏新意:如反复强调 “某领域很重要” 却不聚焦具体问题(示例:“AI is widely used in many areas.” 空泛);

-

引用文献堆砌:一段中罗列多个引用却无整合分析或评价(应突出 “已有研究做了什么,没做什么”);

-

未明确提出核心问题:读完引言仍不知作者 “到底要解决什么问题”。

-

-

确保每一段有 “目的”

撰写时每段需服务于明确目的,可自问:

-

-

这一段在解释什么?(背景、问题、空白还是贡献?)

-

是否对整体研究问题起到铺垫或推进作用?

-

段内内容是否聚焦一致?是否啰嗦或重复?

-

Part 5

介绍写作技巧

语言表达与注意事项

核心总结

精准的语言表达是引言专业性的体现,从动词选择到时态逻辑,从术语规范到语体统一,每一处细节都影响读者对研究的理解与认可,需严谨对待。

-

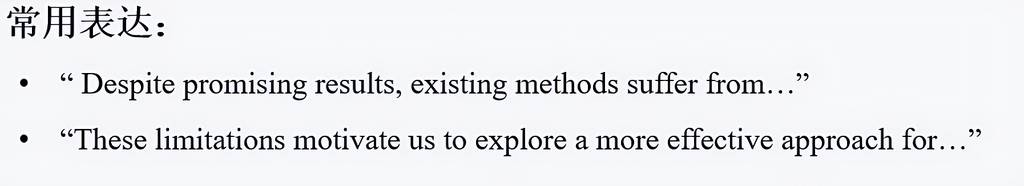

使用动词的准确性

准确选择动词能体现处理方式的细微差异,避免模糊或不当用词:

-

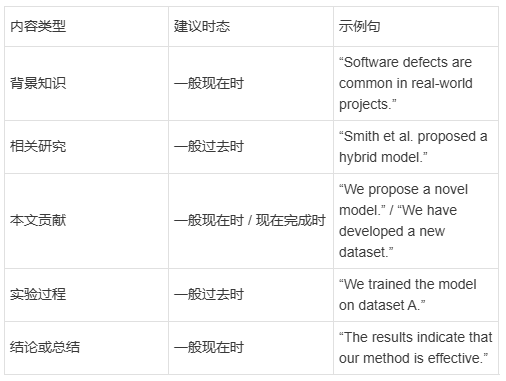

动词时态选择

时态使用需符合逻辑,体现内容的时间属性:

-

术语使用的规范性

术语使用需保证统一性、专业性,首次出现需明确定义:

-

-

统一性:确保全文术语前后一致,避免 “模型性能” 与 “预测效果” 混用;

-

专业性:优先采用领域公认术语,避免用 “问题”“好处” 等口语词替代 “研究挑战”“理论意义”;

-

首次定义:缩略语(如 LLM)或新概念首次出现必须完整定义,避免读者误解。

-

-

主语选择的客观性

避免 “作者中心”,强调 “研究中心”,增强说服力与学术性:

-

-

去主观化:避免 “I believe”“we think”,改用 “研究显示”“已有工作指出”;

-

重述主语焦点:强调研究本身而非作者,如 “This paper investigates…” 优于 “We investigate…”;

-

补充:自然科学、工程类写作中第一人称使用通常较保守,即使使用 “We propose” 也需控制频率。

-

-

表达的逻辑连贯性

逻辑清晰能让读者阅读更顺畅:

-

-

连接词使用:合理运用逻辑衔接词(如 however, furthermore, in contrast)组织句间逻辑;

-

段内过渡:段首或段尾用过渡语句承上启下,避免跳跃;

-

段落结构逻辑:每段只表达一个核心主题,按 “背景→问题→挑战→价值” 顺序推进;

-

提示:“显性化逻辑” 是提高可读性的关键,不要让读者猜测你的意图。

-

-

语义的精确性

精确措辞体现学术严谨,降低 “审稿攻击面”:

-

-

避免模糊量词:少用 “some, a lot of, many”,推荐 “17 existing approaches, five benchmarks” 等量化表达;

-

恰当使用限制副词:用 “potentially”“possibly”“to some extent” 限定研究结论,体现谨慎态度;

-

避免过度绝对化语言:如 “proves”“all”“always”,除非确有实验支持。

-

-

语法结构的多样性与准确性

多样且准确的语法结构能避免语言 “疲劳感”:

-

-

避免重复句式:如连用三句 “We propose...” 会显单调,可穿插非谓语、定语从句等;

-

丰富句式结构:尝试使用被动语态、名词化结构增加语言层次;

-

避免语法错误:注意主谓一致、时态统一、搭配正确;

-

技巧:可用 Grammarly、Writefull 等 AI 工具检查,阅读英文期刊范文积累高频结构。

-

-

学术语体的保持

写作风格需 “去口语化”,保持正式、客观、中性:

-

-

避免口语化表达:如 “a lot of”“stuff”“you can see that”,替换为正式写法;

-

适当使用被动语态:适合描述研究客观过程(如 “A new protocol was introduced...”);

-

控制情绪性语句:如 “this is very interesting” 应改为 “this result suggests…”;

-

提示:语体风格需统一,可参考目标期刊的语言规范。

-

-

语言表达与注意事项总结

Part 6

介绍写作技巧—修改润色

核心总结

修改润色是提升引言质量的关键一步,不仅是语言修饰,更是对研究逻辑、学术规范与表达艺术的系统性优化,能让引言更清晰、凝练、有说服力。

-

结构审校:从 “句子逻辑” 到 “段落逻辑”

检查整体逻辑是否连贯:

-

-

段落的起承转合是否有明确逻辑连接(如 however, therefore, in contrast);

-

每段是否只表达一个核心点,段落主题句是否清晰;

-

段落之间过渡是否自然,是否存在突兀跳跃。

-

-

内容聚焦:剔除冗余、保持紧凑

让内容更精炼有力:

-

-

删除重复内容:同一研究动机或背景不必反复陈述;

-

精简模板化表达:如 “Due to the rapid development of deep learning...” 等空泛句式需精简或具象化;

-

限制长句:控制句长在 20–25 词以内,利于理解;

-

技巧:每写完一段,反问自己 “哪些句子可以删、可以合并?”

-

-

视角统一与语气协调

保持学术写作的客观性:

-

-

保持 “第三人称客观” 视角,避免 “we think /it is obvious” 等主观词;

-

科学写作语气需适度克制,避免夸大(如将 “This method is the best” 改为 “This method demonstrates superior performance on...”);

-

确保全文语体一致,不夹杂口语化表达。

-

-

“介绍” 润色的五大目标

-

检查语法、拼写和标点一致性

防止基础错误影响专业度:

-

-

可用 Grammarly、写作助手等工具辅助检查;

-

注意英式 / 美式拼写统一(如 analyse vs. analyze);

-

检查 “,”“.”“;”“()” 等标点是否规范使用。

-

更多推荐

已为社区贡献30条内容

已为社区贡献30条内容

所有评论(0)