【大模型】实验和结论阅读及写作技巧 重磅泄漏!我扒了100篇顶会论文,总结出这份「实验结论拆解与写作」黑皮书,附可直接调用的LaTeX模板。

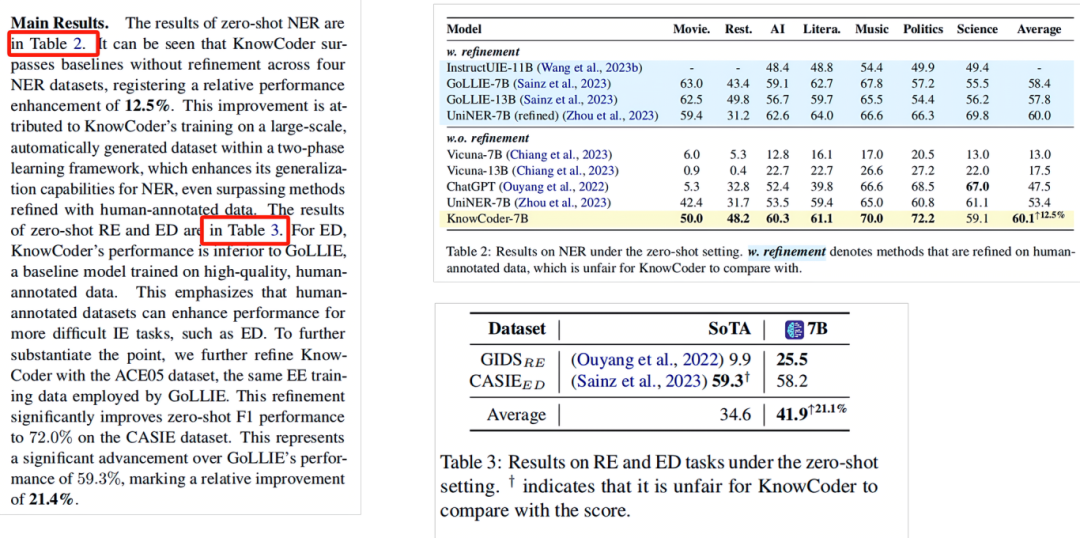

学术论文实验与结论部分的阅读与写作指南 实验部分是论文的核心支撑,需清晰描述实验设计、数据、方法及结果,确保可复现性和科学性。阅读时应关注实验目的、参数选择、对比对象及评估指标,批判性分析数据可信度。写作时需逻辑清晰,突出关键发现,避免流水账,并强调可复现性细节。 结论部分需提炼研究贡献,总结核心发现,并客观指出局限与未来方向。阅读时应提取关键元素(如学术价值、研究不足),验证逻辑一致性;写作时应

❌ 你是否也遇到过这些致命问题?

- 辛辛苦苦做出的实验数据,写到论文里却显得平平无奇,甚至漏洞百出?

- 读别人的论文时,看不懂复杂的实验图表,抓不住核心结论,白白浪费大量时间?

- 收到的审稿意见总是:“证据不足以支持结论”或“本研究的贡献不清晰”?

✅ stop!问题的根源不是你研究做得不好,而是你不懂「学术呈现」的潜规则!

实验与结论部分,根本不是简单的“摆数据”和“说好话”。它是你整个研究的临门一脚,是你说服审稿人、打动读者的终极战场!

我们为你拆解了顶尖论文的底层密码,这套方法论将帮你:

🔍 【上帝视角阅读法】:5分钟榨干一篇论文的精髓

- 「实验部分」三看三不看:如何绕过复杂的实验设置,一眼锁定证明核心创新的关键数据和作者可能隐藏的缺陷。

- 「结论部分」反向解码:如何从作者的主观论断中,剥离出真正可靠的发现,并识别出“夸大”和“忽悠”的常见话术。

- 终极串联技巧:快速判断一篇文章的实验证据链是否完整,能否撑起其宣称的宏大结论。

✍️ 【写作核弹模板】:写出让审稿人“无刺可挑”的硬核内容

- 实验部分「黄金结构」:告别流水账!教你用“对照-数据-验证”的铁三角叙事逻辑,让你的实验设计显得既严谨又创新。

- 结论部分「价值倍增公式」:不要只会重复结果!套用“重申发现-阐释意义-指出局限-展望未来”四步法,让你的论文贡献瞬间清晰、格局大开。

- 避坑指南:罗列审稿人最讨厌的5大写作雷区(例如:结论与实验数据无关、滥用“首次”等),让你的论文远离低级错误。

Part 1

实验阅读方法

实验是学术研究中连接理论与实际的关键环节,掌握其阅读方法能帮助我们准确理解研究的科学性、严谨性与可信度。以下从实验的基础定义、特征、结构,到具体的阅读目标与方法展开梳理。

实验的定义与重要性

-

实验的定义:指为实现特定科学目的,利用仪器设备等手段,在人工可控条件下,观察与研究自然现象及其规律性的过程,核心内容围绕实验、调查或结果分析展开。

-

实验部分的重要性:

-

-

是搜集科学事实、获得感性材料的基础方法;

-

是验证科学假说、形成科学理论的重要实践环节;

-

直接关系到论文的科学性、严谨性与可信度,是连接理论与实际的关键桥梁,也是 SCI 论文中最具 “验证” 性质的核心环节。

-

实验的核心特征与作用

-

核心特征(三元构成):任何科学实验都必备三个要素,即实验者(操作主体)、实验对象(研究对象 / 样本)、实验手段(方法 / 设备 / 条件)。

-

三大作用:

-

-

方法细节可为同行提供技术借鉴与创新思路;

-

可信性(Convince):通过详实描述使读者相信结果的可靠性与说服力;

-

启发性(Inspire)与可重复性(Replicate):共享材料、仪器等,确保他人可在相同条件下复现实验。

-

实验的典型结构

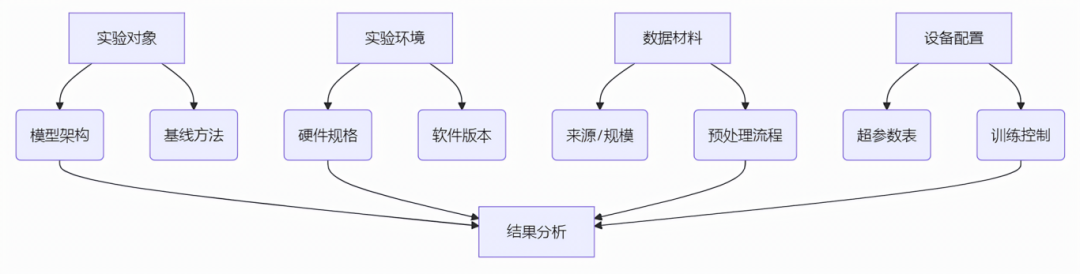

实验部分通常包含以下关键模块,共同构成完整的实验逻辑:

-

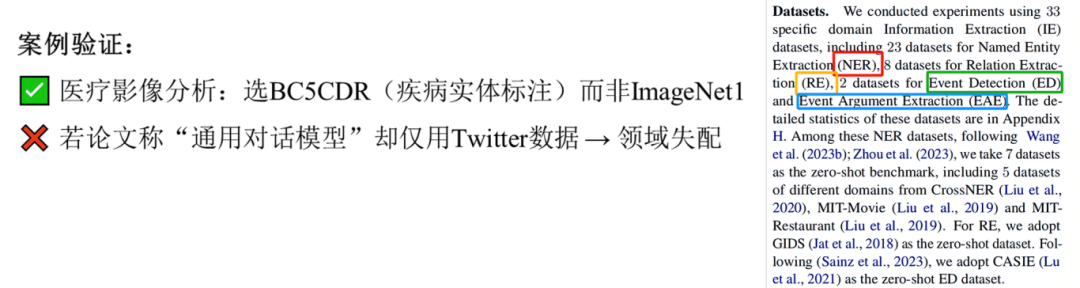

Dataset(数据集):描述所用数据集的来源、规模和特征;

-

Experimental Setup(实验设置):说明实验环境、硬件配置、模型参数等;

-

Baseline Comparison(基线对比):选择合适的对比方法或模型进行参照;

-

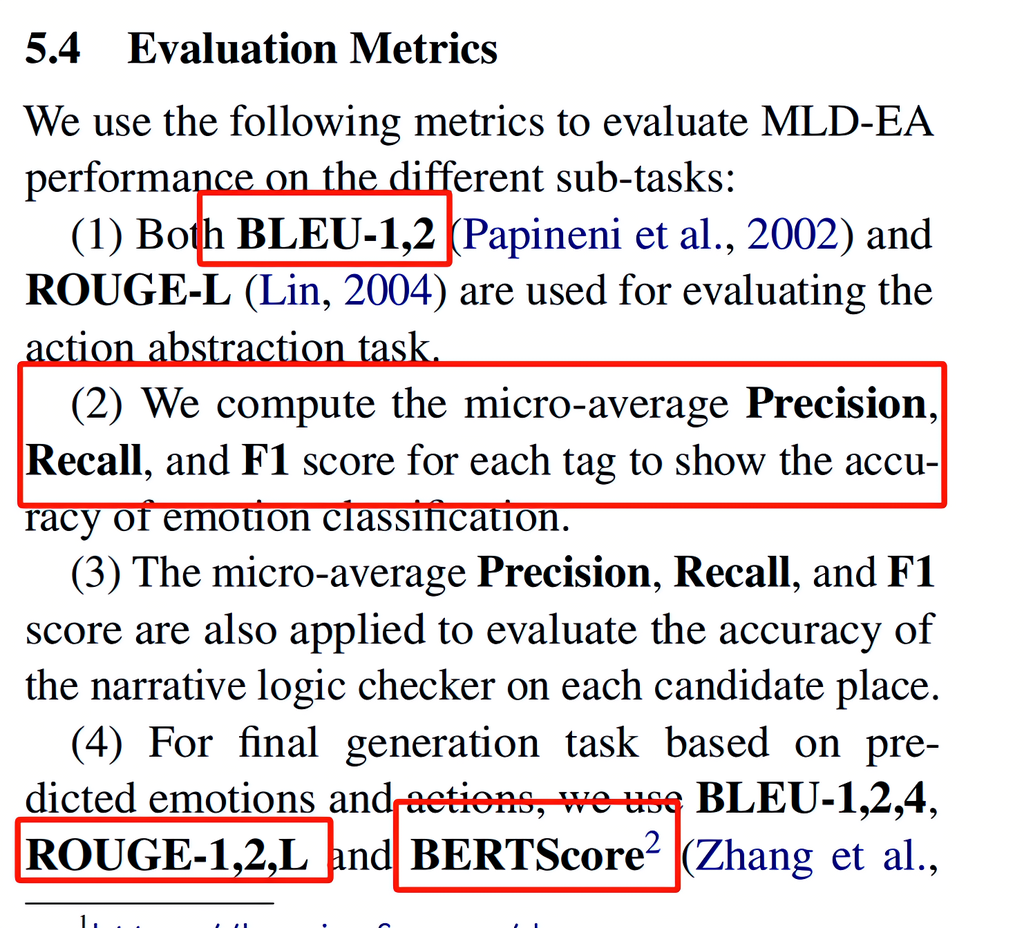

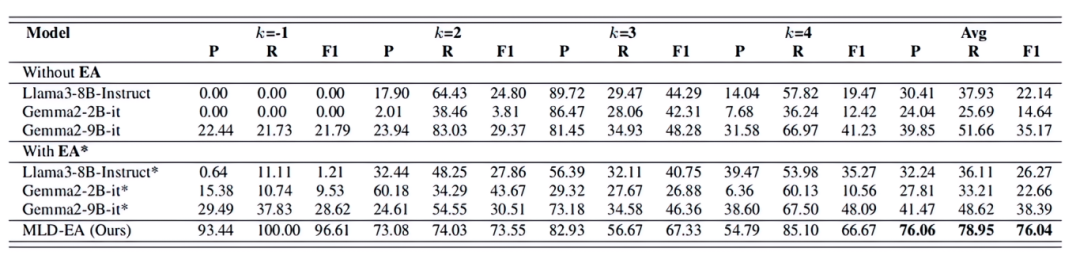

Evaluation Metrics(评估指标):明确使用的指标,如准确率、召回率、F1 等;

-

Ablation Studies(消融实验):逐步剖析模型各模块对整体性能的贡献;

-

Visualization(可视化):通过图表、热力图等展示结果和模型行为。

阅读实验部分的目标

阅读实验部分时,需聚焦三个核心目标,以全面理解实验设计与结果:

-

看懂设计目的:

-

-

关键问题包括 “为何选择该任务 / 数据集?”“创新点针对何种模型缺陷?(如 CNN 感受野限制、Transformer 计算效率低)”;

-

案例:目标检测论文选用 COCO 而非 ImageNet,是为了验证模型在密集小物体场景的鲁棒性。

-

-

理解参数选择:

-

-

核心关注点包括超参数敏感性(如学习率、batch size)、关键结构参数(如 Transformer 层数、注意力头数),以及是否公开随机种子 / 环境配置;

-

避坑技巧:对比开源代码与论文描述差异,例如某 CVPR 论文未注明梯度裁剪阈值,可能导致复现失败。

-

-

分析对比对象与评估结果有效性:

-

-

公平性四要素:基线模型需同版本、同训练时长;数据集划分方式需相同;硬件 GPU 型号需标注差异;评估指标需采用领域公认标准;

-

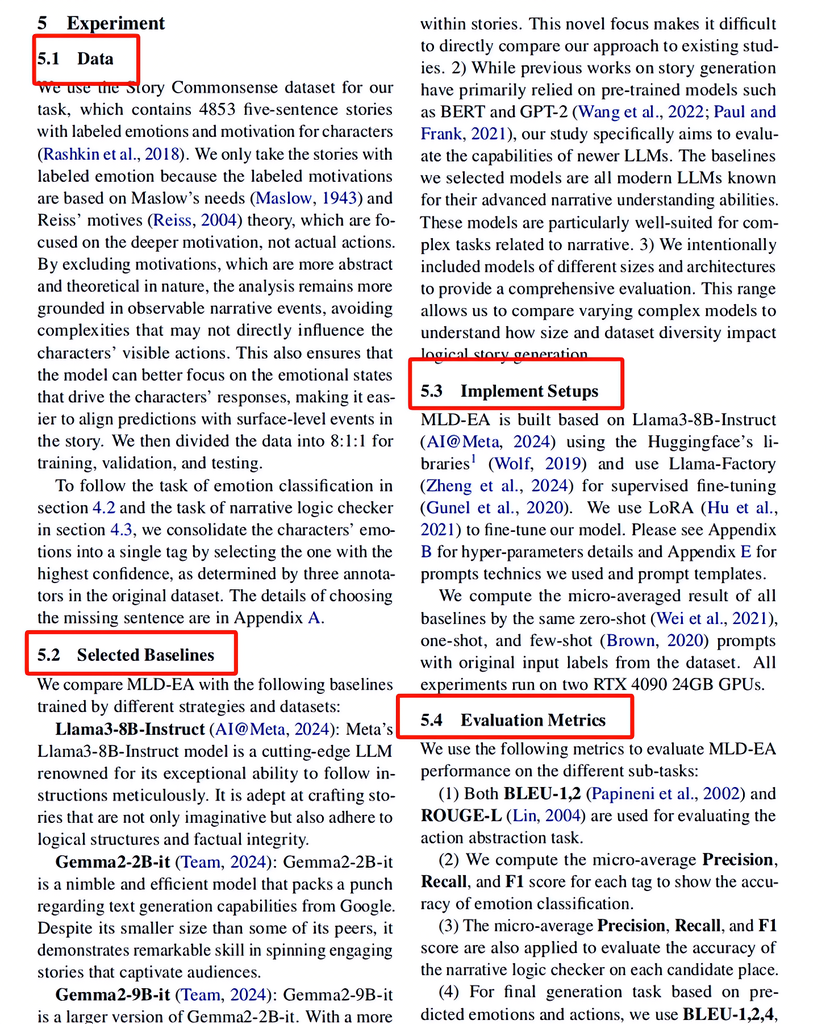

可信度三阶梯:数据稳定性(需关注标准差 / 置信区间、显著性检验 p 值 < 0.01)、多场景验证(跨数据集 / 任务)、结论可靠性。

-

如何理解 Dataset 的选择

数据集的选择直接影响实验的合理性与结果的可信度,需从以下维度考量:

-

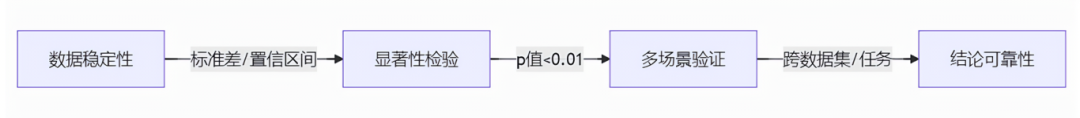

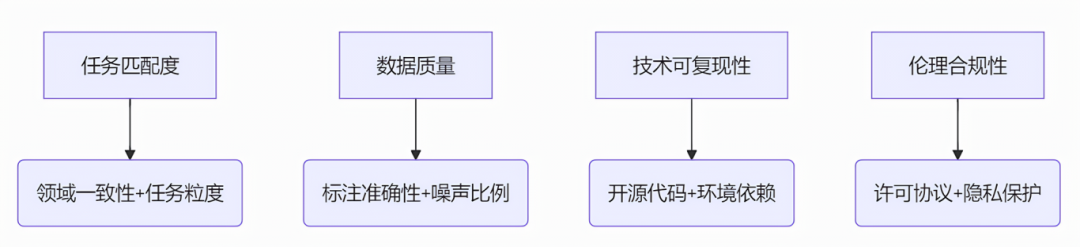

任务匹配度:需满足领域一致性与任务粒度匹配,例如医疗影像分析应选择 BC5CDR(疾病实体标注)而非 ImageNet;若论文称 “通用对话模型” 却仅用 Twitter 数据,则存在领域失配;

-

数据质量:关注标注准确性与噪声比例;

-

技术可复现性:需有开源代码及明确的环境依赖;

-

伦理合规性:符合许可协议,保护隐私。

常见评估指标解析

不同任务对应不同的评估指标,明确指标含义是理解实验结果的基础:

-

分类

-

-

Accuracy:整体正确率;

-

Precision:预测为正中实际为正的比例;

-

Recall:实际为正中被预测为正的比例;

-

F1 Score:调和平均,兼顾准确率与召回率。

-

-

回归任务:

-

-

MSE(均方误差):偏离的平方平均值;

-

MAE(平均绝对误差):偏离的绝对值平均。

-

-

生成任务:

-

-

BLEU(用于翻译 / 文本质量评估);

-

FID、IS(用于图像生成质量评估);

-

可视化效果多采用主观评分(可能带入偏见)。

-

问题分析与批判性阅读

阅读实验结果时,需警惕潜在问题,进行批判性分析:

-

仅凭单一指标下结论:例如只报告 Top-1 Accuracy,未给出 Precision、Recall、F1、Confusion Matrix,且未说明对不同类别(如少数类)的识别效果,可能导致结论片面;

-

忽略实验限制:例如所有实验仅在 CIFAR-10 小数据集上进行,未测试在更复杂的 ImageNet、Tiny-ImageNet、真实场景图像集上,此时无法得出 “模型适用于大规模图像分类” 的结论,所谓 “最优” 可能只是在小样本上略优于基线,且未提供误差条或置信区间时,性能差异可能不具统计显著性。

实验结果部分结构与阅读方法

-

实验结果部分结构:

-

-

实验总体描述:简要说明实验设置与研究目标,给出实验运行的基本情况;

-

展示关键性数据:只选取具有代表性和解释力的数据,避免全铺数据(全铺数据不代表信息量大,反而可能显示缺乏分析能力);

-

强调主要发现:说明实验结果揭示的趋势和规律,以及是否有显著性变化或性能提升;

-

异常数据解释:对反常结果进行合理解释,如数据集偏差、参数异常等。

-

-

实验结果阅读方法:

-

-

先描述每个实验、每幅图表、每张表格的结果(结果通常浓缩在图解和表格中,需认真阅读,有时需查阅补充材料);

-

关注统计学细节:“显著” 和 “不显著” 有精确定义,注意图表中是否有误差线或置信区间标注,以及样本量大小(样本量影响结果可信度);

-

形成自己的理解:确认实验结果是否回答了研究问题,在看作者解读前先形成自己的判断,多次对比理解以提升分析能力和批判思维。

-

Part 2

结论阅读方法

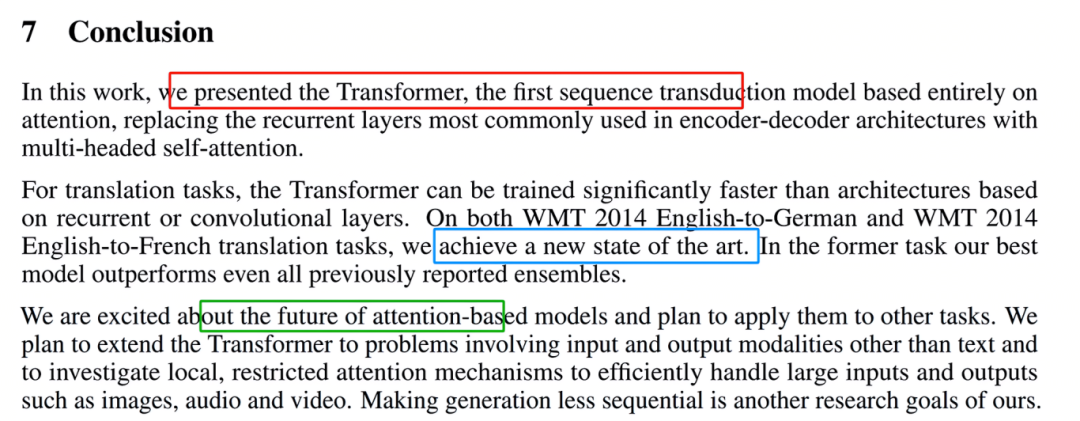

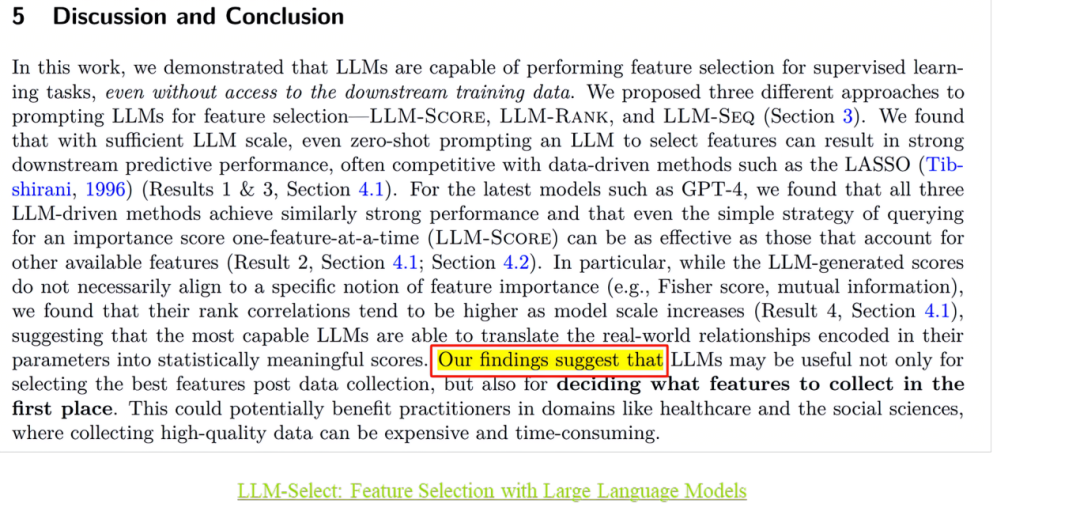

结论是论文的核心收尾部分,浓缩了研究的关键成果、价值与未来方向。掌握结论的阅读方法,能帮助我们快速抓取研究的核心信息,准确判断研究的意义与局限。

结论的 “3 大核心作用”

结论通过三个核心作用,为读者提供研究的全貌与价值:

-

总结成果:浓缩研究的 “what”,即做了什么、发现了什么;

-

升华价值:回答 “so what”,即研究有什么意义、对领域有什么贡献;

-

引导未来:提示 “what next”,即还有什么问题没解决、下一步该怎么做。

结论与其他部分的 “逻辑关联”

结论并非孤立存在,而是与论文其他部分紧密关联:

-

与摘要的联系:结论比摘要更 “深入”,摘要讲 “研究概述”,结论讲 “具体贡献与意义”;

-

与引言的联系:结论需 “兑现” 引言中的 “研究问题”,例如引言问 “X 是否影响 Y?”,结论需明确回答 “是 / 否 + 原因”;

-

与讨论的联系:结论是讨论的 “提炼”,讨论是 “分析过程”,结论是 “最终结论”。

-

元素 2—— 学术贡献(Contributions):

-

-

定义:包括理论贡献(提出新模型、算法、方法论等)和实践贡献(提供政策建议、真实系统部署、工程经验、数据集等);

-

小贡献也值得关注:学术研究往往是 “小步积累”,例如 “优化现有模型参数,使预测精度提升 0.5%”,虽非颠覆性创新,但仍是严谨研究的一部分。

-

-

元素 3—— 研究局限(Limitations):

-

-

定义:研究的 “不足”,如样本量小、方法局限等,通常用 “However”“Despite” 引导;

-

示例:“However, our sample size is limited to 100 participants, which may affect generalizability.”

-

-

元素 4—— 未来方向(Future Directions):

-

-

定义:基于局限提出的 “下一步研究建议”

-

-

元素 5—— 总结(Summary):

-

-

用于重申论文核心发现、收尾结论段落。

-

结论阅读的具体步骤

通过以下步骤,可从被动阅读转为主动解读结论:

-

步骤 1—— 快速扫描:定位结论的 “边界”:

-

-

操作:先看论文的 “章节题”(如“Conclusion”“Summary”),再快速浏览该部分的前 2-3 句,抓住 “核心主题”;

-

技巧:如果结论部分较长,可先看 “开头”(提出核心发现)和 “结尾”(总结贡献与未来方向)。

-

-

步骤 2—— 提取 “核心元素”:填充 “结论模板”:

-

-

操作:用 “结论模板” 提取关键信息,模板通常包含核心发现、学术贡献、研究局限、未来方向等元素。

-

-

步骤 3—— 验证 “逻辑一致性”:联系引言与讨论:

-

-

回到引言找到 “研究问题”,回到讨论分析过程,检查结论是否 “回答了问题”“基于分析”“无超出支持的范围”。

-

结论阅读的避坑指南

阅读结论时,需避免以下常见误区:

-

误区 1—— 只看 “总结”,忽略 “局限”:

-

-

问题:只关注正面结果,忽略研究局限,可能过度高估研究价值(如论文称 X 有效,但样本量很小,结果可能不可靠;

-

解决方法:强制阅读 “局限” 部分,思考 “这个局限会影响结论的可靠性吗?”。

-

-

误区 2—— 误解 “minor contribution”:

-

-

问题:认为 “minor contribution” 是 “不重要的贡献”,实则是 “针对特定问题的具体推进”(如优化现有模型参数提高预测精度,对领域应用很有价值);

-

解决方法:结合 “领域背景” 判断贡献的价值(如在成熟领域,“minor contribution” 可能比 “开创性贡献” 更实用)。

-

Part 3

实验写作技巧

实验部分是论文科学性与可信度的核心支撑,清晰、规范地撰写实验内容,能让读者准确理解实验设计、复现实验结果,进而信服研究结论。

实验写作的核心目标与常见问题

-

核心目标:让实验部分成为一个清晰、可信、有逻辑的故事,有力支撑结论。

-

常见问题:实验未单独成章,直接融合在 Results 部分中,导致实验设计与方法描述过于简略、不够完整,可能被审稿人指出 “实验部分的描述不足,无法支持作者提出的主要论点”;

-

应对策略:明确划分实验设计与结果分析,实验细节尽量详实,体现论证的逻辑闭环,必要时补充关键实验验证核心观点。

实验部分的规范内容与写作建议

-

需要包括的内容:

-

-

实验方法;

-

设备与材料;

-

具体实验步骤;

-

得到的研究结果;

-

关键细节或实验挑战。

-

-

写作建议:

-

-

语言简洁明了,不遗漏关键步骤;

-

注重时间顺序与步骤逻辑性;

-

聚焦读者真正需要知道的内容,不必详述所有信息;

-

常用表达词汇(描述实验步骤顺序):First / Firstly、Second / Secondly、Then、Next、After that、Finally / At last 等。

-

-

实验准备与方法:说明已采用的试验方法或技术、实验开始前的准备工作、数据采集与说明等;

-

写作要点:实验过程描述应详尽且必要,帮助读者理解研究的科学性和说服力。

实验准备的详细内容

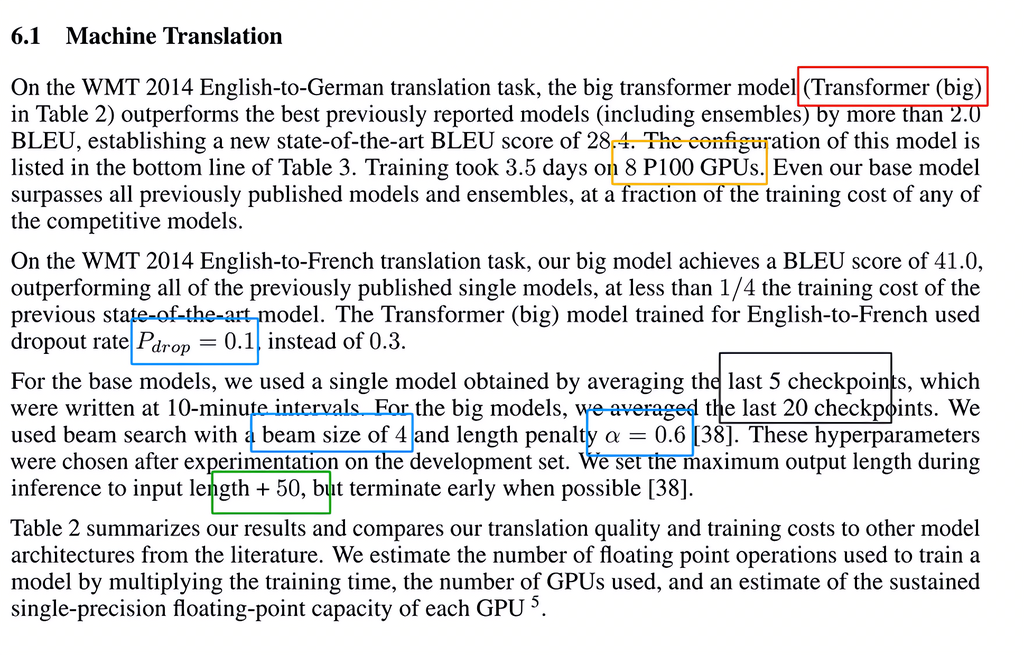

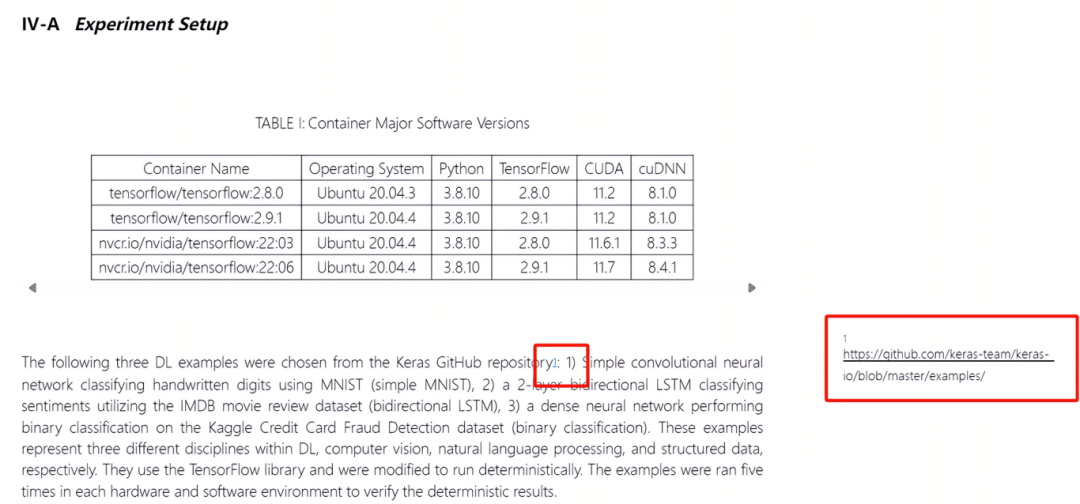

实验准备是实验顺利开展的基础,需详细说明以下内容:

-

实验对象:明确研究的核心对象,如特定模型(Transformer (big) 和 base model)等;

-

实验环境与设备:包括硬件规格(如 8 P100 GPUs)、软件版本等;

-

数据材料:说明数据来源、规模、预处理流程等,必要时可单独成节或融入实验流程;

-

设备配置:包括模型架构、基线方法、超参数表(如 dropout rate =0.1)、训练控制等。

可复现性说明

可复现性是实验科学性的重要体现,需明确说明:

-

是否设置了随机种子(seed);

-

是否固定了训练过程中的随机性(如 PyTorch 的 deterministic 模式);

-

是否公开代码仓库与预训练模型(附 GitHub 链接)。

实验过程的写作原则与常见流程

-

写作原则:

-

-

强调可重复性,每一步需明确具体任务与执行目标;

-

步骤控制在 3–6 步之间,保证逻辑分明、结构清晰,避免碎片化叙述;

-

任务划分以 “功能阶段” 为标准,不按时间、地点、人员分,而按任务节点或工作性质划分。

-

-

常见实验流程步骤:

-

-

数据预处理与构造:说明原始数据的清洗、增强、标注、格式转化等;

-

模型设计与初始化:描述模型结构选型、超参数初始化、预训练模型加载等;

-

训练策略设定:包括优化器、损失函数、batch size、学习率策略等设置;

-

模型训练与验证:明确训练轮数、验证频率、评价指标、早停策略等;

-

性能评估与对比实验:与 baseline 模型、不同设置对比,说明测试流程;

-

消融实验 /ablation study(如有):分析模型组件对结果的影响,验证设计有效性。

-

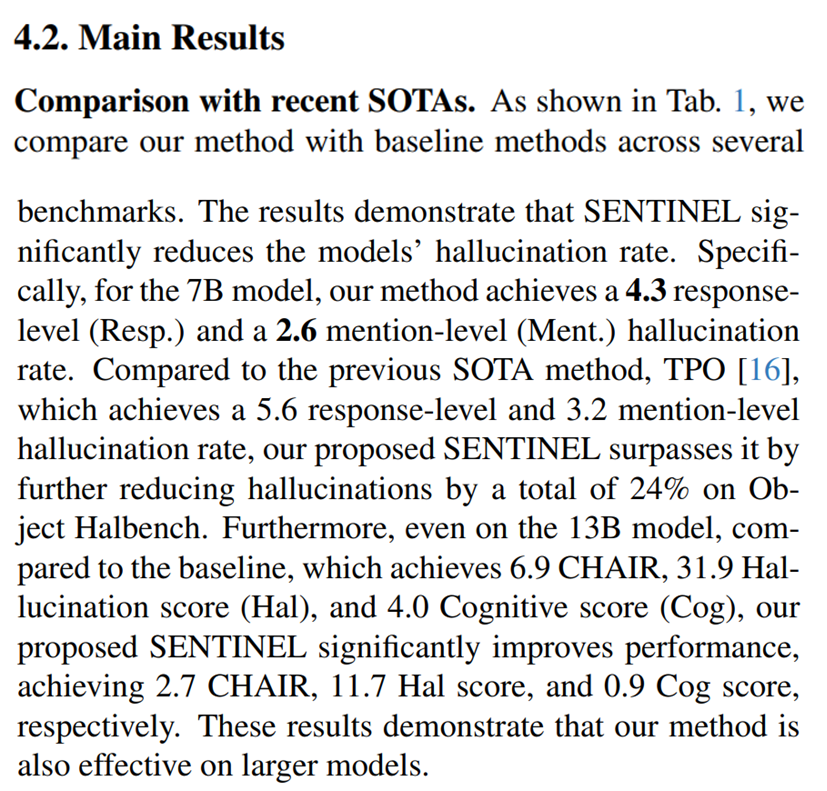

实验结果的呈现方式

实验结果的呈现需清晰、准确,突出核心发现:

-

指标明确:使用准确的量化指标(如 Accuracy、BLEU、PSNR、F1、Reward 等),并指出是在哪个任务或数据集上评估的;

-

对比充分:与 baseline、已有方法对比,突出改进效果,使用表格 / 图示形式展示提升幅度,可注明 “提升了 xx%” 或 “误差降低 xx”;

-

多用表格呈现:将实验结果主要以 table 形式呈现,清晰展示不同模型、数据集上的性能差异。

Part 4

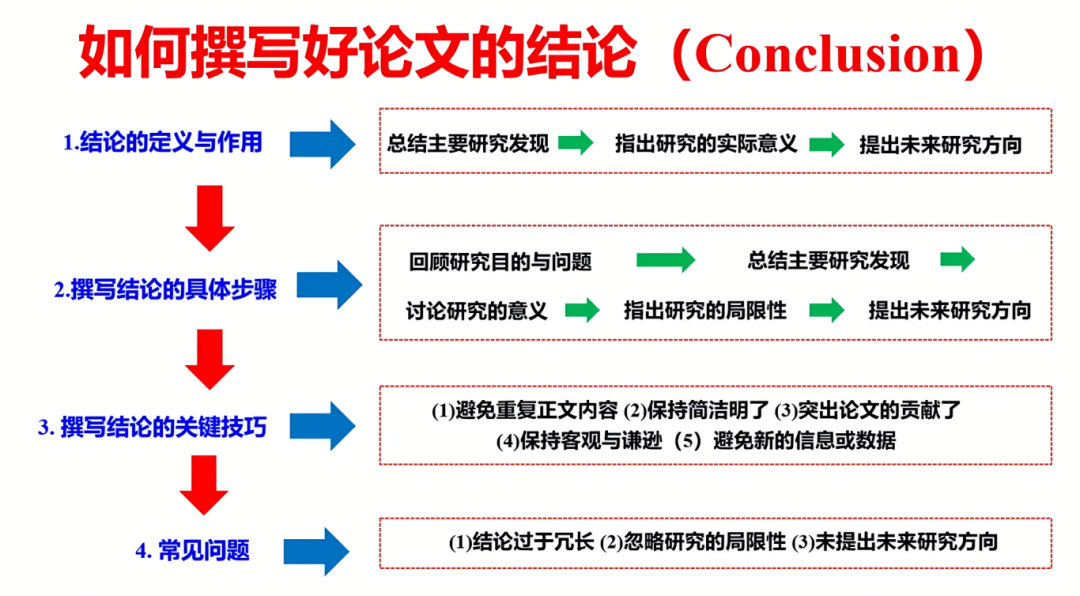

结论写作技巧

结论是论文给读者的最后印象,好的结论能精准概括研究价值、明确局限与未来方向,提升论文的整体影响力。掌握结论写作技巧,能让研究成果更易被理解与认可。

结论的重要性与核心内容

重要性:

-

是对全文的概括与升华;

-

篇幅虽短,但作用不可忽视;

-

是留给读者的最后印象。

核心内容:

-

总结研究核心贡献:提炼论文的关键成果和价值;

-

概括主要研究发现:简洁回顾实验结果与分析结论;

-

指出研究的局限性:如样本规模、方法适用范围等;

-

提出未来研究方向:为后续工作提供思路与建议。

撰写结论的具体步骤

遵循以下步骤,可写出逻辑清晰、内容完整的结论:

-

1. 回顾研究目的与问题:简要回顾论文开头的研究问题或假设,突出研究的初衷与动机,不重复引言细节;

-

2. 总结主要研究发现:概述最重要的研究成果与原创性贡献,避免重复数据,突出整体性结论;

-

3. 讨论研究的意义:强调研究对学术领域或实际问题的价值,回答 “这些发现有何意义?”;

-

4. 指出研究的局限性:客观说明方法、数据或适用范围的限制,展现科学性与严谨性,为未来研究铺路;

-

5. 提出未来研究方向:指出尚未解决的问题或扩展方向,鼓励后续探索,体现研究的延续性。

撰写结论的关键技巧

掌握以下技巧,可提升结论的质量与表现力:

-

避免重复正文内容:不简单复述研究结果,应进行提炼与升华,突出核心观点;

-

保持简洁明了:用词简练直接,重点突出,不添加无关内容或背景材料;

-

突出论文的贡献:强调理论创新或应用价值,让读者明确理解本研究的新意与价值;

-

保持客观与谦逊:避免夸张表述,坦诚讨论局限性,展现科研严谨态度;

-

避免引入新信息:不引入未在正文出现的新数据或分析,所有结论应基于已有讨论。

结论写作的常见问题与解决方法

-

结论过于冗长:

-

-

问题:重复正文内容或扩展过多意义,篇幅拖沓;

-

解决方法:聚焦最关键的成果,简明扼要,避免冗余背景信息。

-

-

忽略研究的局限性:

-

-

问题:未讨论方法、数据或适用范围的限制,缺乏严谨性;

-

解决方法:坦诚呈现局限,体现科学精神与实事求是的态度。

-

-

未提出未来研究方向:

-

-

问题:缺乏后续研究建议,降低论文的延续性与深度;

-

解决方法:结合现有成果,提出有前瞻性和针对性的研究建议。

-

结论写作的核心原则

撰写结论时,需遵循以下核心原则,确保结论的高质量:

-

不 “重新发明轮子”,而是兑现引言部分做出的承诺;

-

对该主题的知识体系做出 “小幅”(有意义的)贡献;

-

不仅仅是总结,更要综合论文中呈现的整体论点,突出研究意义、强调贡献。

更多推荐

已为社区贡献30条内容

已为社区贡献30条内容

所有评论(0)