【大模型】论文常见问题解析

摘要:本文系统解析论文写作各环节的常见问题与优化策略。针对摘要部分,指出需包含背景、目的、方法、结果、结论五要素,避免空泛背景和模糊动机;引言部分强调逻辑递进,从背景到动机再到贡献;方法部分要求明确技术细节与创新点;实验部分需规范设置、充分对比和有效消融。全文通过正反案例对比,提供可操作的写作框架,帮助研究者提升论文逻辑性和说服力,解决"研究好但被拒"的困境。

😫 你是不是也这样?

- 实验数据一流,idea也新颖,但论文总被秒拒,审稿意见:“写作组织混乱”?

- 吭哧吭哧写了几个月,却被说**“缺乏故事性”**、“动机不明确”,感觉自己白干了?

- 摘要啰嗦半页纸,审稿人根本抓不到重点,直接扔进Reject池?

💡 停!这不是你研究不行,而是你不懂论文的“通关密码”!

顶尖论文和你的论文之间,只差一套让审稿人无法拒绝的“工业级写作框架”。这不是锦上添花,而是决定生死的临门一脚!

Part 1

摘要常见问题解析

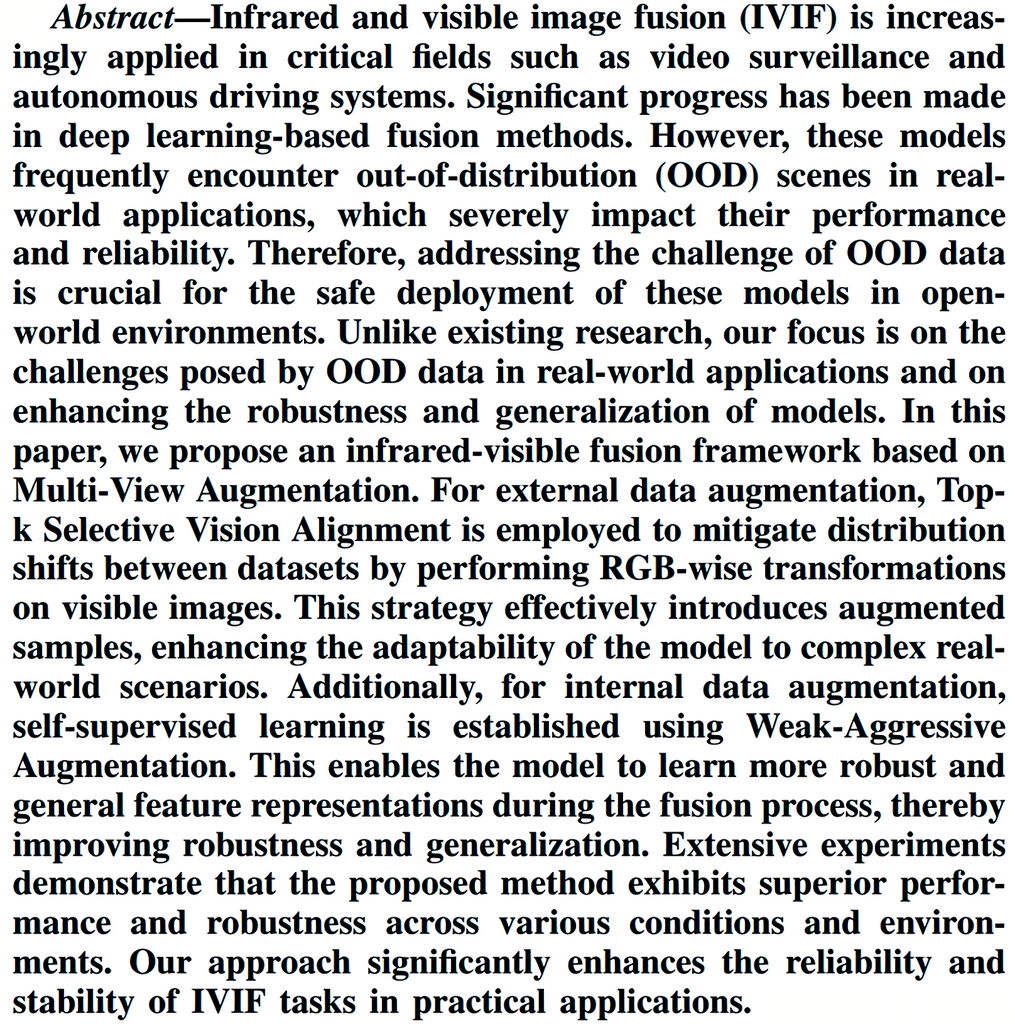

摘要是论文的 “门面”,是评审专家和读者快速了解研究核心的窗口。一个优质的摘要应结构清晰、逻辑严密,准确涵盖背景、目的、方法、结果与结论。以下解析摘要写作中易出现的问题及解决思路。

摘要的基本结构

摘要需包含 5 个核心要素,共同构成完整的信息链:

-

背景(1-2 句):领域重要性 + 当前挑战;

-

目的(1 句):明确 “本研究旨在解决……”;

-

方法(2-3 句):阐述关键技术与创新点;

-

结果(2 句):呈现量化指标及提升情况;

-

结论(1 句):说明研究的理论或应用价值至。

背景介绍空泛、无针对性

-

表现形式:

-

-

使用 “大话术”,如 “XXXX 广泛应用于多个领域”“近年来 XXXX 取得显著进展”,缺乏具体内容;

-

未明确研究对象的挑战或空白,与论文核心工作脱节,难以引出研究动机至。

-

-

改进建议:

-

-

精炼指出具体任务挑战或现有方法局限,避免泛泛而谈;

-

引入背景需贴合核心内容,聚焦挑战或空白点,自然引出研究动机;

-

可采用 “两句式结构”:先说明当前领域普遍问题,再阐述该问题的具体影响或现有方法缺陷至。

-

-

示例对比:

-

-

反面示例(自然语言处理方向):“自然语言处理是人工智能领域的重要分支,在各类应用中发挥着越来越重要的作用。”(问题:空泛无目标、无明确任务指向、逻辑跳跃、缺乏 “痛点”)至;

-

正面示例:“中文事件抽取任务中,由于事件类别多样、上下文表征复杂,传统基于模板的方法难以有效泛化至未登录事件类型,限制了模型在实际场景下的推广能力。”(优势:任务明确、问题具体、指出方法局限、自然引出研究动机)至。

-

研究动机模糊或缺失

-

表现形式:

-

-

仅机械介绍背景或方法,不说明 “为何要做这项研究”,如 “本文设计了一种新模型,提升了 XXX 性能”;

-

缺乏问题导向,未指出当前方法的不足或现实挑战;

-

研究问题表述模糊,读者无法理解 “解决了什么问题” 至。

-

-

改进建议:

-

-

明确指出当前方法 / 研究的不足、盲区或适用性问题;

-

说明本研究解决的具体问题及研究价值、应用场景;

-

确保研究动机与核心思路紧密相关,避免 “套话”,需交代 “当前方法不足、本文解决的问题、所提方法的针对性改进” 至。

-

-

示例对比:

-

-

反面示例(图像超分辨率):“近年来,超分辨率重建技术取得了广泛关注。”(问题:空话堆砌、缺乏问题驱动、难以承接方法设计)至;

-

正面示例:“现有超分方法多依赖大规模数据进行训练,导致在真实低质图像上泛化性能下降。为解决该问题,本文提出一种弱监督图像超分方法,可在无配对数据条件下实现高质量重建。”(优势:明确问题、对比现有方法缺陷、指出研究价值、自然承接后文)至。

-

方法描述笼统、无技术细节

-

表现形式:

-

-

结构不清,如 “我们设计了一种深度学习框架”,未说明框架核心;

-

缺乏对技术引入动机、模块作用的解释,如 “我们引入了注意力机制”;

-

未解释优化目标、使用场景与具体改进,如 “我们提出了一种优化方法” 至。

-

-

改进建议:

-

-

简洁说明方法的核心结构、模块功能、输入输出关系;

-

强调关键机制如何解决问题(如抗噪声干扰、提升表达能力等);

-

避免仅列技术名词,重点解释 “做了什么” 和 “为什么这样做”,让读者清晰理解研究内容与逻辑至。

-

-

示例对比:

-

-

反面示例(图像分割):“我们提出了一种基于 Transformer 的分割方法。”(问题:信息量不足、缺乏动机说明、无法承接创新点)至;

-

正面示例:“本文构建了一个融合 CNN 与 Transformer 结构的分割网络,利用 CNN 提取局部纹理信息,再通过 Transformer 建模长距离依赖,实现更精准的边缘分割。”(优势:明确网络结构、关键模块功能、信息流程及模块作用)至。

-

创新点表述不清晰或不够具体

-

表现形式:

-

-

模板化语言,如 “本研究的主要贡献如下”,但后续描述模糊;

-

所谓 “创新” 仅是常规流程,缺乏实质性突破;

-

未说明 “与谁相比好在哪里”,无法体现优势至。

-

-

改进建议:

-

-

每一点创新需明确回答 “做了什么” 及 “与现有方法相比有何提升”;

-

语言简洁明确,突出实质性突破,避免空洞表述至。

-

-

示例对比:

-

-

图像恢复领域:“1) 提出基于频域引导的图像修复模块,能有效恢复细节纹理;2) 设计低频先验引导机制,解决退化图像边缘模糊问题;3) 在多个公开图像修复数据集上均取得了优于 SOTA 的方法表现。” 至;

-

多模态文本生成领域:“1) 首次结合图像情感特征与场景文本信息进行情感化文本生成;2) 设计跨模态对齐损失,提升生成文本的语义连贯性与情绪一致性;3) 在图文配对和情感描述任务上均超过主流对比方法。” 至。

-

实验结果描述单一或无说服力

-

表现形式:

-

-

空洞描述,如 “结果良好”,未说明用什么数据、做了哪些比较;

-

缺乏量化指标,无提升幅度,无法感知改进程度;

-

缺少分析,未解释 “为什么好、在哪些场景好、适用性如何”;

-

逻辑断裂,无因果分析,结论武断至。

-

-

改进建议:

-

-

具体说明 “哪里好、好多少、为什么好”,避免笼统的 “有效”;

-

配合图示强调趋势与优势,避免堆砌数据表格;

-

结合方法设计简析结果优势,如 “注意力机制增强了语义一致性”;

-

区分 “总体表现好” 与 “在特定场景 / 类别优势明显” 的差异至。

-

-

示例对比:

-

-

反面示例(医学图像分割):“我们的方法在皮肤病变分割上取得了较好效果。”(问题:无数据集名、无指标支撑、无对比方法、无场景分析)至;

-

正面示例:“在 ISIC2018 数据集上,本方法在皮肤病变分割任务中取得了 Dice 系数 0.872,较最新方法提高了 2.5%;尤其在边缘模糊区域的预测准确性上有明显提升。”

-

Part 2

介绍常见问题解析

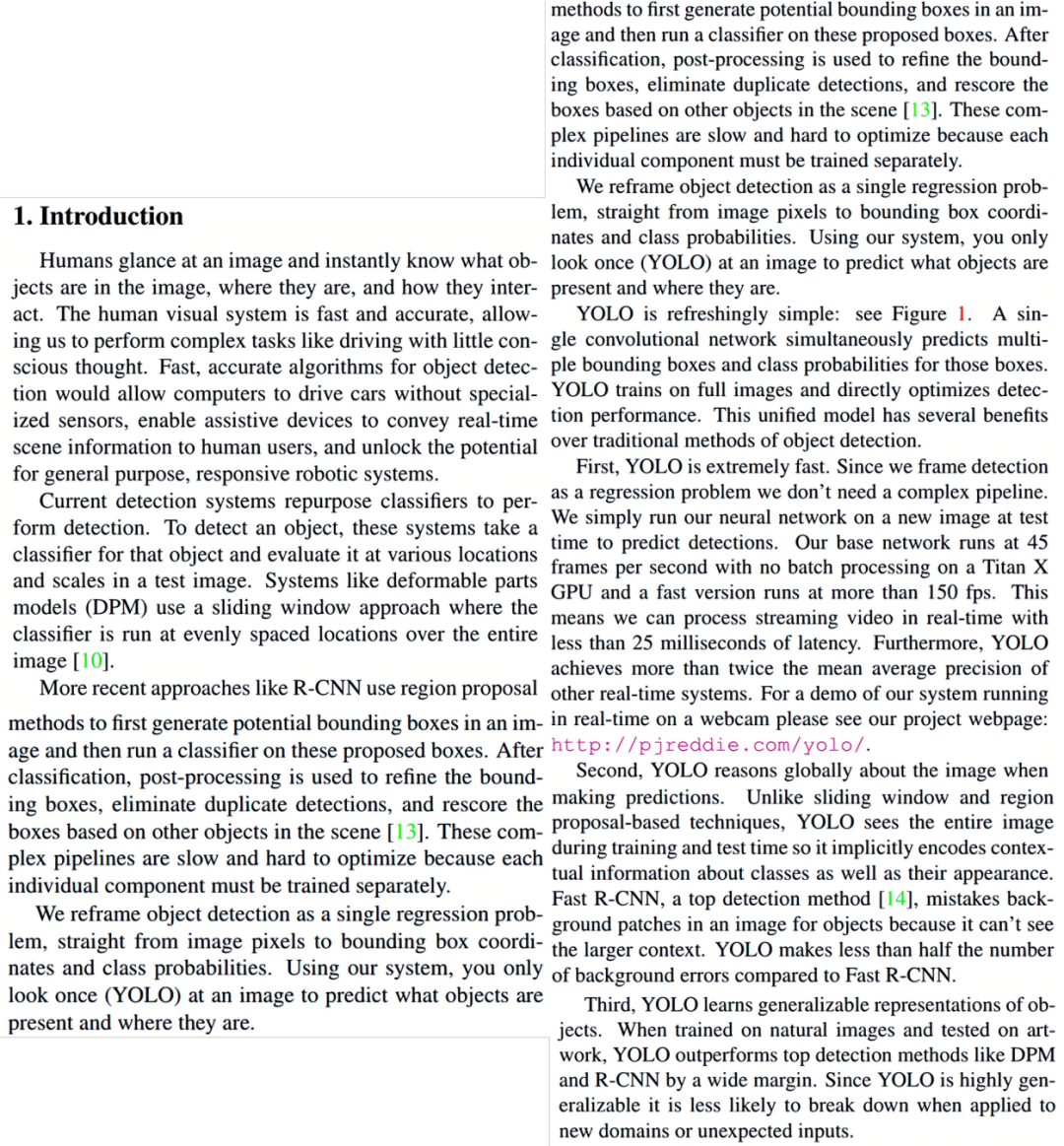

介绍部分是论文的 “开篇”,需清晰交代研究背景、动机、方法、核心结果与贡献,为读者构建完整的研究脉络。以下解析介绍

写作中易出现的问题及优化方向。

介绍的基本结构

介绍需通过 5 个核心模块,层层递进地呈现研究全貌:

-

背景介绍(1-2 段):领域背景 + 当前挑战;

-

研究动机(1-2 段):已有方法的核心问题;

-

方法概述(1-2 段):做了什么 + 有何作用;

-

核心结果(1-2 段):突出表现优越性;

-

贡献总结(1 段):总结创新点至。

介绍的基本结构

-

表现形式:

-

-

使用空洞陈述,如 “XXX 广泛应用于许多领域”“近年来 XXX 取得显著成果”;

-

未点明具体技术问题或研究对象的局限;

-

背景不聚焦,读者无法迅速把握研究重点至。

-

-

改进建议:

-

-

聚焦任务:明确研究处理的具体任务(如文本生成、语音识别、病理图像分类等);

-

点明挑战:简要指出当前主流方法的 “盲点”“痛点” 或 “未解难题”;

-

贴合数据特性:用一句话说明数据维度、质量或标注困难等任务难点;

-

引出研究意义:简洁点出解决该问题的潜在价值(如临床、工业应用等)至。

-

-

示例对比:

-

-

反面示例:“图像分类在医疗、工业等领域具有广泛应用价值。”(问题:任务不明确、无挑战描述、逻辑断裂、空话堆砌)至;

-

正面示例:“在病理图像分类中,细粒度特征对病变类型判别至关重要,但现有 CNN 模型在低对比度区域的区分能力仍显不足。”(优势:任务明确、挑战具体、逻辑连贯)。

-

研究动机不明确

-

表现形式:

-

-

逻辑链断裂,未说明为何提出该方法,缺乏 “问题 — 动机 — 解法” 链条;

-

研究价值不清,简单罗列已有方法却未指出其不足;

-

差异化不明确,未突出自身工作的研究价值与独特性至。

-

-

改进建议:

-

-

说明已有工作的不足或瓶颈;

-

明确自身要解决的具体问题及驱动原因;

-

推荐写作结构:已有方法的问题→造成的影响→本文要解决的具体问题→背后的动机与应用场景至。

-

-

示例对比:

-

-

反面示例:“我们希望进一步提升模型性能。”(问题:无上下文、目标泛泛、动机缺乏驱动性)至;

-

正面示例:“现有多模态情感识别模型在处理非对齐模态(如异步语音与图像)时性能不稳,因此我们提出一种跨模态对齐机制以提升模型鲁棒性。”(优势:问题明确、动机具体、解法针对性强)。

-

研究目标不聚焦

-

表现形式:

-

-

目标描述过于宽泛、不聚焦,如 “全面提升模型性能”;

-

缺乏对研究范围的限制,试图 “大包大揽”;

-

无具体指标,未指明优化方向至。

-

-

改进建议:

-

-

明确界定任务范围与研究对象,避免贪多求全;

-

突出 1 个具体目标或 2 个可量化的优化指标(如 “提升小样本场景下的分类准确率 3%”);

-

避免 “全面改进” 等模糊表述,强调专注点至。

-

文献综述堆砌、不成体系

-

表现形式:

-

-

简单罗列大量文献,缺乏对比分析与归类;

-

不区分研究方向和范式,逻辑混乱;

-

无过渡、无总结,难以引出自身工作至。

-

-

改进建议:

-

-

根据任务分维度归类文献(如按方法类型、应用场景等);

-

对代表性方法进行简要评价,指出其优势与局限;

-

明确现有研究的空白点或改进空间,为 “本文方法” 做铺垫至。

-

段落结构混乱、逻辑跳跃

-

表现形式:

-

-

背景、动机、方法、贡献等内容混杂在一段内,层次不清;

-

段落之间无逻辑连接,缺少 “然而”“因此” 等承上启下的过渡词至。

-

-

改进建议:

-

-

采用清晰的逻辑结构:背景介绍→现有方法概述→存在问题→本文目标与贡献;

-

使用连接词增强逻辑连贯性,如 “然而”(转折)、“因此”(因果)、“为此”(承接)至。

-

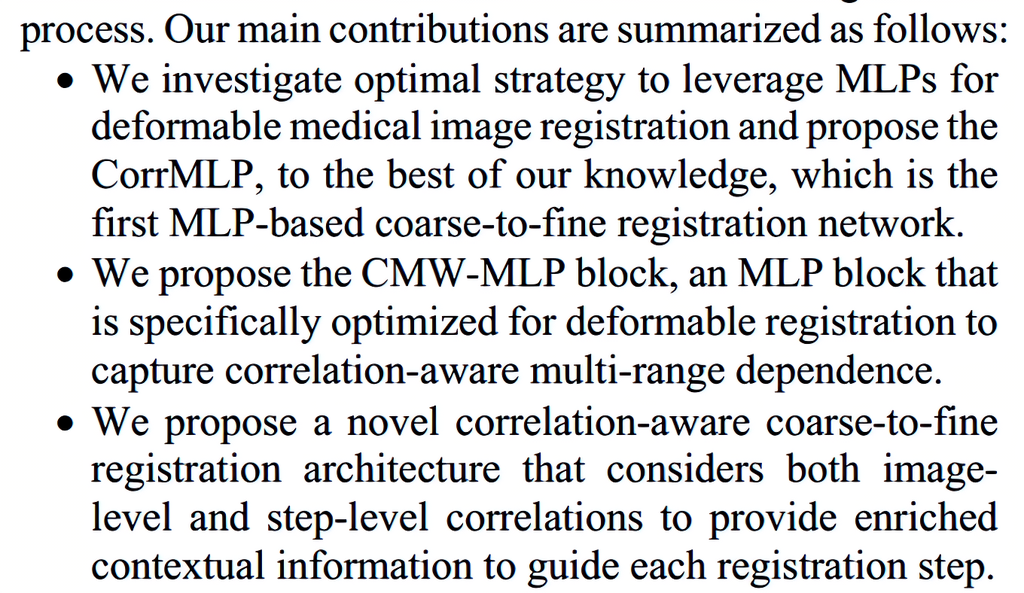

贡献点模糊或缺乏技术深度

-

表现形式:

-

-

把常规流程当作创新点(如 “使用了深度学习方法”);

-

描述冗长,缺乏简练性,影响可读性;

-

未明确 “做了什么” 和 “为何有效”,缺乏技术细节支撑至。

-

-

改进建议:

-

-

每条贡献用一句话解释 “核心创新”,突出结构设计、机制引入、训练策略等具体亮点;

-

明确与已有工作的差异,避免泛泛而谈;

-

示例参考:“1) 提出首个基于 MLP 的粗到细配准网络 CorrMLP;2) 设计 CMW-MLP 模块,优化形变配准中的多范围依赖捕捉;3) 构建关联感知的粗到细配准架构,融合图像级与步骤级关联信息。” 至。

-

未在引言中交代文章结构

-

表现形式:

-

-

通篇未出现 “本文结构安排如下” 等说明,读者无法预知后续内容布局至。

-

-

改进建议:

-

-

推荐使用 “第 X 章 + 介绍内容” 模式,如 “第 2 章回顾相关工作,第 3 章介绍所提方法”;

-

每章用一句话简要说明核心内容,无需冗长描述;

-

示例参考:“我们按如下结构组织论文:第 2 章回顾 HSI 融合相关工作;第 3 章介绍新观测模型及深度融合框架;第 4 章展示实验结果;第 5 章总结研究并展望未来工作。” 至。

-

Part 3

原理常见问题解析

原理部分是论文的 “核心技术载体”,需清晰阐述方法的整体框架、核心模块、优化策略及与现有工作的差异,体现研究的技术深度与创新性。以下解析原理写作中易出现的问题及改进方法。

原理的基本结构

原理部分需通过 5 个模块,系统呈现方法细节:

-

总体框架概述(1 节):方法整体思路与核心目标;

-

核心模块详细设计(1 节):各模块的功能、设计动机及解决的问题;

-

优化策略(1 节):训练过程中的关键优化细节(如损失函数设计、学习率调整等);

-

差异化说明(1 节):强调与现有工作的区别与优势;

-

算法流程总结(可选):用步骤式说明清晰列出算法流程至。

原理的基本结构

-

表现形式:

-

-

只用空泛话语概括,如 “我们提出了一个改进的结构”,未说明结构组成;

-

描述抽象,读者无法理解方法内部结构或流程;

-

对非本领域读者不友好,影响论文可读性与说服力至。

-

-

改进建议:

-

-

简要说明方法的结构组成及模块间的作用关系(如 “由特征提取、跨模态融合、输出解码三个模块构成,依次实现……”);

-

用一句话清晰说明方法的核心设计与创新点,避免过度术语堆砌;

-

强调设计动机和预期效果(如 “为解决小样本场景下的过拟合,引入动态权重调整机制”)至。

-

-

示例对比:

-

-

反面示例(图像去噪):“我们设计了一个深度残差网络用于图像去噪。”(问题:无具体结构细节、未体现定制化设计、未说明噪声建模方式)至;

-

正面示例:“本文提出了一个包含多尺度卷积模块的残差网络,利用不同尺度提取的噪声特征进行融合,从而提升低纹理区域的去噪能力。”(优势:结构清晰、创新点明确、目标具体)。

-

方法与现有工作缺乏区分度

-

表现形式:

-

-

方法介绍过于通用,不突出与已有工作的区别(如 “基于 U-Net 进行改进”,未说明改进点);

-

所谓 “改进” 仅为参数调整、结构拼接或复用已有方法,缺乏实质性创新;

-

模板化表述如 “与现有方法相比更优”,但未说明优在哪、为何优至。

-

-

改进建议:

-

-

明确差异维度:从结构设计、任务建模、优化策略等方面说明与现有方法的不同;

-

用对比语言突出创新,如 “与 X 方法仅关注局部特征不同,本文引入全局上下文建模模块……”;

-

结合实验结果说明差异带来的实际效果(如 “该差异使模型在小样本场景下准确率提升 5%”)至。

-

-

示例对比:

-

-

反面示例(图像分割):“我们改进了 U-Net 结构。”(问题:未说明改进细节、无动机、未体现优势)至;

-

正面示例:“与 U-Net 相比,本文引入跨尺度融合模块,可在不同层级之间传递全局位置信息,从而提升地物边界识别的清晰度。”(优势:差异明确、动机清晰、效果具体)。

-

模块堆砌,缺乏逻辑动机

-

表现形式:

-

-

方法设计采用多个 “高级模块” 简单叠加(如同时引入注意力、门控、Transformer 等);

-

模块选择无解释,无法说明 “为什么要用这个结构”;

-

缺少设计背后的动机和问题指向,显得刻意拼凑至。

-

-

改进建议:

-

-

每个模块的设计都要有明确的功能指向,如 “为解决模态错位问题,设计跨模态对齐模块”;

-

说明模块解决的具体问题(如模态不一致、语义信息稀疏、计算效率低等);

-

模块之间的连接要有自然的逻辑顺序(如 “先提取特征,再融合特征,最后解码输出”),避免 “为了使用而使用” 至。

-

-

示例对比:

-

-

反面示例(多模态情感识别):“我们在融合阶段加入注意力模块和门控机制。”(问题:无动机、无设计细节、无优势体现)至;

-

正面示例:“由于语音和文本在情绪表达上存在时间延迟,本文设计了一个时间对齐门控模块,用于显式建模跨模态同步关系,提升融合鲁棒性。”(优势:动机明确、功能清晰、问题指向性强)。

-

算法流程表达不清晰

-

表现形式:

-

-

仅用大段文字描述复杂结构,无图无表,理解难度大;

-

步骤描述不连贯,各模块之间关系模糊;

-

关键信息遗漏(如输入输出未定义、模块功能不明);

-

结构层级不清,读者难以构建整体模型印象至。

-

-

改进建议:

-

-

绘制方法结构图或流程图,直观展示模块间的输入输出关系;

-

步骤式说明算法流程(建议使用 “Step1/Step2...” 或编号条目);

-

明确每个模块的作用和对应输入输出(如 “Step1:输入原始图像,通过 CNN 提取局部特征,输出特征图”);

-

图文结合,降低理解门槛,便于非本领域专家快速把握思路至。

-

-

示例对比:

-

-

反面示例(强化学习任务调度):“我们使用深度 Q 网络进行训练。”(问题:无训练步骤、无模块功能、无逻辑顺序)至;

-

正面示例:“训练流程如下:1) 状态编码器提取环境状态;2) Q 网络预测动作价值;3) 根据 ε-greedy 策略选择动作;4) 执行动作并更新经验池;5) 使用 TD 误差反向更新网络参数。”(优势:步骤清晰、逻辑连贯、关键信息明确)。

-

原理 / 方法部分写作建议

-

写清楚 “做了什么”,而不仅仅是 “用了什么”,突出定制化设计;

-

突出方法与已有工作在结构设计或任务建模上的差异点及动机;

-

每个模块都有问题指向性,避免无目的拼装;

-

保证描述通俗易懂 + 技术细节清晰,让读者明白 “为什么这样设计、解决了什么问题、比别人好在哪” 至。

Part 4

实验和结论常见问题解析

实验和结论是论文的 “实证与收尾”,实验需通过严谨设计验证方法有效性,结论需精准总结研究价值与未来方向。以下解析实验和结论写作中易出现的问题及规范要点。

实验和结论的基本结构

-

实验部分:

-

-

实验设置(1 节):介绍数据集、对比方法、硬件环境、超参数等配置;

-

性能对比与分析(1 节):呈现性能指标及简要分析(如优势领域、差异原因);

-

可视化分析(1 节):用图像、热力图等可视化示例进行定性分析;

-

消融实验(1 节):通过移除关键模块,验证各组件的有效性;

-

-

结论部分:

-

-

结论总结(1 段):总结实验结果,强调研究贡献、局限与未来方向至。

-

实验设置不清晰或说明不充分

-

表现形式:

-

-

仅简单表述 “我们在某数据集上进行了实验”,未交代数据来源、规模、训练测试划分方式;

-

对比方法罗列不清,未说明选择理由(如为何选这几种方法作为基线);

-

不提供训练细节(如硬件型号、超参数、训练时长),影响实验复现性至。

-

-

改进建议:

-

-

明确列出使用的数据集,包括样本规模、类别分布、训练 / 测试划分策略(如 “使用 CIFAR-10 数据集,含 5 万训练样本、1 万测试样本,按 9:1 划分训练集与验证集”);

-

说明对比方法选择标准(如 “选取近 3 年顶会的 SOTA 方法及经典基线方法”);

-

简述实验细节:硬件环境(如 “NVIDIA RTX 4090 GPU”)、超参数(如 “学习率 0.001,batch size 32”)、训练轮数等至。

-

评估指标单一,无法全面反映性能

-

表现形式:

-

-

实验中只报告一种性能指标(如分类任务仅报告准确率),未说明选择依据;

-

不同任务下使用不合理或不敏感的评估方式(如生成任务仅用 BLEU 值,忽略人工评估);

-

未考虑性能与复杂度、可解释性等平衡维度(如只说准确率高,不提模型参数量或推理速度);

-

缺乏指标结果的细节分析,无法全面反映方法优劣至。

-

-

改进建议:

-

-

根据任务性质选择合适指标(如分类任务结合准确率、Precision、Recall、F1;生成任务结合 BLEU、ROUGE、人工评分);

-

补充辅助维度评估,如模型大小、推理速度、鲁棒性(如对抗攻击下的性能变化);

-

分析指标结果的细节(如 “在少数类上 F1 提升 5%,但多数类性能持平,说明方法对不平衡数据更友好”)。

-

缺乏消融实验,无法验证模块有效性

-

表现形式:

-

-

只展示整体模型的性能,未说明每个模块的作用(如 “提出 A+B+C 模块,性能提升 10%”,但未单独验证 A、B、C 的贡献);

-

缺乏对创新结构、机制的必要性验证,难以支撑 “创新点有效” 的结论;

-

“方法” 部分强调的模块,在 “实验” 部分完全缺席分析,影响可信度至。

-

-

改进建议:

-

-

设计消融实验验证每一核心模块对性能的贡献,如 “移除模块 A,性能下降 3%;移除模块 B,性能下降 5%”;

-

使用图表呈现结果,直观展示各模块的作用(如用柱状图对比 “完整模型”“无 A”“无 B”“无 C” 的性能差异)至。

-

对比方法选择不合理或数量不足

-

表现形式:

-

-

仅与过时方法对比(如 2010 年前的方法),缺乏当前主流方法,无法体现竞争力;

-

缺少自身变体对比(如未验证 “去除某优化策略后性能变化”);

-

未涵盖不同类型的方法(如只对比深度学习方法,忽略传统方法)至。

-

-

改进建议:

-

-

选择当前主流或权威的对比方法(如近 2-3 年顶会的 SOTA 方法);

-

包含多类方法:传统方法、深度方法、自设计变体(如 “完整模型” vs “简化模型”);

-

按任务类别、方法类型分类对比(如 “监督方法”“半监督方法”“无监督方法” 分栏对比)至。

-

实验结果描述模糊,缺乏定量支持

-

表现形式:

-

-

简单说 “结果很好”“优于已有方法”,无具体数据支撑;

-

没有差异分析,未解释 “为什么本方法更优”(如 “得益于模块 A 的全局建模能力”);

-

不提供性能曲线、热图、可视化图例等定性证据至。

-

-

改进建议:

-

-

使用表格 / 图像清晰呈现对比数据,标注提升幅度(如 “较方法 X 提升 2.3%”);

-

简要分析结果差异的可能原因,结合方法设计解释优势(如 “由于引入动态权重机制,模型在噪声数据上的鲁棒性更强”);

-

用图示展示方法优势(如分割任务的可视化结果对比,突出边界更清晰)至。

-

结论总结敷衍,缺乏升华

-

表现形式:

-

-

仅重复实验数据(如 “在 X 数据集上准确率 85%”),未提炼核心发现;

-

没有总结研究意义、适用场景(如 “该方法在小样本医疗诊断中具有应用潜力”);

-

无后续展望,未指出未解决的问题或未来研究方向;

-

未探讨实际应用、部署潜力(如 “模型参数量小,可部署于移动端”)至。

-

-

改进建议:

-

-

强调方法的实际价值和潜在影响(如 “为 XX 领域提供了新的技术思路,降低了 XX 应用的落地成本”);

-

展望未来在其他任务或更复杂环境下的应用(如 “未来可拓展至视频序列处理,解决动态场景下的 XX 问题”);

-

回顾研究目标、问题解决路径与实际收益,形成闭环(如 “针对 XX 问题,提出 XX 方法,通过实验验证其有效性,为 XX 领域提供了 XX 借鉴”)至。

-

实验与结论撰写要点

-

结构完整:数据集、对比方法、指标、训练细节齐全,无关键信息遗漏;

-

内容清晰:结果直观(表格 / 图示)、对比充分(多类方法)、消融合理(验证模块有效性);

-

分析到位:性能差异有解释(结合方法设计),结论不止复述结果,而是提炼价值;

-

视角多元:覆盖指标、效率、鲁棒性、实际价值等维度,全面展现方法优劣至。

更多推荐

已为社区贡献30条内容

已为社区贡献30条内容

所有评论(0)