深度学习基石:从感知机到反向传播,神经网络入门完全指南

因此,XOR问题不仅是一个教科书里的经典案例,更是AI发展史上一个标志性的转折点,它象征着一个简单模型的失败,也为后来更强大模型(多层感知机)的“王者归来”埋下了伏笔。因此,“深度学习”中的“深”,并非随意为之,它直指这种通过层次化表示来获得指数级效率提升的核心架构原则。本指南将带领读者踏上一段逻辑清晰的探索之旅:从构成神经网络的最基本“原子”(感知机)开始,学习如何将其组装成功能更强大的“分子”

引言:欢迎来到神经网络的世界

神经网络,这个术语听起来可能有些深奥,但它并非一个神秘的黑盒子。它是一种强大的计算范式,其灵感源于人脑的结构,如今已成为从自动驾驶汽车到实时语言翻译等众多尖端技术的核心。

人们不禁会问,为什么在经历了数十年的相对沉寂之后,深度学习会在近十年内迎来爆发式增长?答案在于一场由三大关键因素共同引发的“完美风暴”:

-

大数据 (Big Data): 早期的神经网络模型因缺乏足够的数据而“营养不良”。而今天,我们生活在一个数据量空前增长的时代。数字化技术的发展使得我们将物理世界的万千景象——无论是图像、声音还是文本——都能转化为计算机可读的0和1格式并加以存储。这些海量数据为现代神经网络提供了学习复杂模式所需的丰富“燃料” 。

-

硬件 (Hardware): 这场革命背后真正的无名英雄是图形处理器(GPU)。大约20年前,GPU主要用于提升电子游戏的画面表现 。然而,研究人员发现,其“大规模并行化”计算的特性与神经网络的运算需求不谋而合 。这一发现将训练复杂模型所需的时间从数月缩短到几小时,从而使得前沿的研发工作成为可能。

-

软件 (Software): 以PyTorch和TensorFlow为代表的高级深度学习框架,极大地推动了该领域的普及。在这些工具出现之前,研究者必须使用如CUDA和C++等底层语言来实现每一个想法,过程异常艰难 。而现代框架将巨大的复杂性抽象化,让研究人员和开发者能够专注于模型和算法的创新,而非底层的繁琐实现。

本指南将带领读者踏上一段逻辑清晰的探索之旅:从构成神经网络的最基本“原子”(感知机)开始,学习如何将其组装成功能更强大的“分子”(多层感知机),接着探索如何通过训练赋予它“生命”,最后掌握让它表现出色的“炼金术”(泛化技术)。

第一部分:神经网络的“原子”——感知机

1.1 灵感之源:赫布理论

神经网络的最初构想源于对生物大脑工作方式的模仿。1949年,心理学家唐纳德·赫布(Donald Hebb)提出了一个简单而深刻的假说:“当细胞A的轴突足以接近并激发细胞B,并持续重复地参与其放电过程……A作为激发B的细胞之一,其效率就会提高” 。

这个理论可以被精炼为一句更易于记忆的格言:“一起放电的神经元,连接更紧密” (Neurons that FIRE together WIRE together) 。这确立了一个核心概念:学习的本质是基于相关活动来加强神经元之间的连接强度。

赫布理论的最初数学形式化为:wjik+1=wjik+CaikXjk,其中权重更新量与突触前后神经元的激活值成正比 。然而,这种原始的学习规则存在根本性的不稳定性,因为权重只会不断增长,没有任何机制来抑制或削减连接,这为后续更复杂的学习算法的出现埋下了伏笔 。

1.2 感知机的诞生与构造

1958年,心理学家弗兰克·罗森布拉特(Frank Rosenblatt)在前人工作的基础上,提出了第一个正式的神经元计算模型——感知机(Perceptron)。

感知机的结构非常简洁,主要由以下几个部分组成:

-

输入 (Inputs): 一组输入值,表示为 xi。

-

权重 (Weights): 每个输入都对应一个权重 wi,代表该输入的重要性。

-

求和函数 (Summation Function): 将所有输入与其对应的权重相乘后求和,即 Σi=1nwixi。

-

激活函数 (Activation Function): 一个简单的阶跃函数。如果加权和超过了一个预设的阈值 (Threshold) T,感知机输出1(“激活”);否则输出0(“不激活”)。

为了更具体地理解感知机的工作原理,可以观察它如何实现一些基本的布尔逻辑门。这是一个将抽象公式转化为实际计算的绝佳示例。

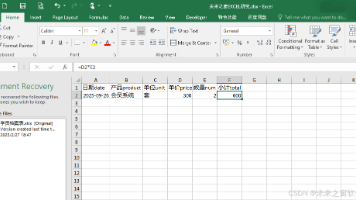

| 逻辑门 | 输入A | 输入B | 权重 wA | 权重 wB | 阈值 T | 计算 (wA⋅A+wB⋅B) | 输出 (计算结果 > T?) |

| AND | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |

| OR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |

| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |

| NOT | 0 | - | -1 | - | -1 | 0 | 1 |

| 1 | - | -1 | - | -1 | -1 | 0 |

通过手动设置不同的权重和阈值,这个简单的计算单元就能够模拟出计算机科学中最基本的逻辑运算,展示了其作为计算基石的潜力。

1.3 感知机的“阿喀琉斯之踵”:XOR问题

尽管感知机在实现与、或、非等逻辑门时表现出色,但它很快就遇到了一个无法逾越的障碍:异或(XOR)问题 。

XOR的逻辑规则是:当两个输入相同时,输出0;当两个输入不同时,输出1。如果将XOR的四个输入点((0,0), (0,1), (1,0), (1,1))绘制在二维坐标系上,会发现无法用一条直线将输出为0的点((0,0), (1,1))和输出为1的点((0,1), (1,0))分开。这类问题被称为线性不可分问题 。

从数学上可以证明这一点。根据感知机的规则,必须同时满足以下四个不等式:

-

输入 (0,0) -> 输出 0: w1⋅0+w2⋅0<θ⟹0<θ

-

输入 (0,1) -> 输出 1: w1⋅0+w2⋅1>θ⟹w2>θ

-

输入 (1,0) -> 输出 1: w1⋅1+w2⋅0>θ⟹w1>θ

-

输入 (1,1) -> 输出 0: w1⋅1+w2⋅1<θ⟹w1+w2<θ

将第2和第3个不等式相加,得到 w1+w2>2θ。这与第4个不等式 w1+w2<θ 产生了直接矛盾(因为由第1个不等式可知 θ>0)。因此,不存在任何一组权重和阈值能够满足XOR的逻辑 。

感知机无法解决XOR问题,这不仅仅是一个技术上的局限,它在人工智能的发展史上引发了一场灾难。1969年,麻省理工学院的马文·明斯基(Marvin Minsky)和西摩尔·佩珀特(Seymour Papert)出版了《感知机》一书,书中对感知机的局限性(尤其是XOR问题)进行了深刻的剖析和批判 。这本书的影响力巨大,它让大部分研究界和资助机构相信,基于神经网络的AI研究路线是一个死胡同。这直接导致了相关研究资金的大幅削减,开启了人工智能历史上长达十余年的“第一次AI寒冬”。因此,XOR问题不仅是一个教科书里的经典案例,更是AI发展史上一个标志性的转折点,它象征着一个简单模型的失败,也为后来更强大模型(多层感知机)的“王者归来”埋下了伏笔。

第二部分:从“原子”到“分子”——多层感知机

2.1 突破线性:隐藏层的力量

面对XOR问题的挑战,解决方案出人意料地优雅:将多个感知机堆叠起来,形成一个多层感知机 (Multi-Layer Perceptron, MLP)。通过引入一个或多个隐藏层 (Hidden Layers),MLP不再局限于单一的线性决策边界 。

下面逐步解析一个双层MLP如何解决XOR问题:

-

第一层(隐藏层): 我们可以设计两个隐藏神经元。第一个神经元可以学习实现一个“OR”门的功能,第二个神经元可以学习实现一个“NAND”(与非)门的功能。这两个逻辑门本身都是线性可分的。

-

第二层(输出层): 输出层的神经元不再直接处理原始输入,而是将隐藏层两个神经元的输出作为自己的输入。它可以学习对这两个中间结果执行一个“AND”操作。

具体来说,XOR的逻辑可以分解为 (A OR B) AND (A NAND B)。通过这种方式,MLP将一个复杂的非线性问题分解为多个简单的线性问题的组合。第一层在输入空间中划分出两个不同的线性区域,第二层再对这些区域进行逻辑组合,从而形成一个能够完美解决XOR问题的复杂决策边界 。

2.2 神经网络的“超能力”:通用近似与网络深度

MLP的强大之处远不止解决XOR问题。通用近似定理 (Universal Approximation Theorem) 指出,一个包含足够多神经元的单隐藏层MLP,理论上可以以任意精度近似任何连续函数 。这一定理揭示了神经网络巨大的理论潜力。

然而,仅仅“宽”是不够的,“深”的价值更为关键。虽然一个足够宽的单层网络可以表示任何函数,但其效率往往是指数级低下的。相比之下,深度网络(包含多个隐藏层)在表示复杂结构时要高效得多。

一个极具说服力的例子是N输入异或函数。要用单隐藏层网络实现这个功能,需要多达 2N−1 个神经元,这是一个随输入数量N呈指数增长的恐怖数字。但是,如果使用深度网络,通过逐层实现两两异或(例如,第一层计算 W⊕X 和 Y⊕Z,第二层再将结果组合),所需神经元的数量仅与N成线性关系 。

这种效率差异的根本原因在于,深度网络能够学习到一种特征的层次结构 (hierarchy of features)。浅层网络必须直接从原始输入中学习所有复杂的模式。而深度网络则可以逐级抽象:第一层可能从像素中学习到边缘,第二层将边缘组合成形状(如眼睛、鼻子),第三层再将形状组合成物体(如人脸)。这种组合式的、分层的表示方式与我们人类感知世界的方式非常相似,也是深度网络特别擅长处理图像、声音等复杂现实世界数据的根本原因。因此,“深度学习”中的“深”,并非随意为之,它直指这种通过层次化表示来获得指数级效率提升的核心架构原则。

2.3 从逻辑门到模板匹配器

为了更好地理解神经网络如何处理现实世界中的连续数据(而非简单的0和1),我们需要转换视角,从两种互补的角度来理解神经元的功能。

第一种是前面讨论的“逻辑决策者”或“线性分类器”视角。在这种视角下,神经元通过加权求和与阈值判断,在输入空间中画出一条直线(或高维超平面),将数据分为两类 。

第二种是“模板匹配器”或“相关性过滤器”视角。神经元的核心计算是输入向量 X 与权重向量 W 的点积 XTW 。点积在两个向量方向最接近时达到最大值。因此,权重向量W 可以被看作一个“模板”或“模式”。当输入 X 的模式与这个模板足够接近(即相关性高)时,点积的值就大,神经元就更容易被激活 。

这两种视角并非相互排斥,而是对同一数学运算(点积)的不同诠释。逻辑决策者视角有助于理解其理论基础和线性可分性的概念。而模板匹配器视角对于理解网络如何从图像、声音等真实、嘈杂的数据中学习至关重要。例如,在处理图像的卷积神经网络中,一个神经元的权重向量可能看起来就像一个垂直边缘的模板;当输入图像的某个区域出现垂直边缘时,这个神经元就会强烈“放电”。将这两种视角结合起来,就能对神经元的工作机制形成一个更全面、更灵活的理解。

第三部分:让网络“活”起来——训练与优化

3.1 学习的目标:损失函数

我们已经构建了网络结构,但它的权重最初是随机的,无法完成任何有意义的任务。训练的目的就是找到一组最优的权重。如何衡量一组权重的好坏呢?答案是损失函数 (Loss Function),也称为成本函数(Cost Function),记为 L(f(x;θ),y) 。

损失函数用于量化模型预测值 f(x;θ) 与真实标签 y 之间的“差距”或“错误程度”。例如,对于一个分类任务,如果模型预测错误,损失就高;预测正确,损失就低。整个训练过程的最终目标,就是找到一组能使所有训练样本的平均损失最小化的权重 θ。

为了直观地理解这个过程,可以引入一个强大的比喻:损失景观 (Loss Landscape)。想象一个广阔、崎岖的山脉地形,其中任何一个点的坐标都对应着一组特定的网络权重,而该点的高度则代表了这组权重所对应的损失值。训练的目标,就是在这个复杂的地形中,找到海拔最低的山谷 。

3.2 “下山”的方法:梯度下降

目标明确了——找到损失景观的最低点。那么,如何“下山”呢?梯度下降 (Gradient Descent) 就是实现这一目标的经典算法。

在数学上,梯度 (δθδJ(θ)) 是一个向量,它指向函数值上升最快的方向,也就是损失景观中最陡峭的“上山”方向 。因此,要想“下山”,我们只需朝着梯度的相反方向迈出一小步。这个过程可以通过以下核心更新规则来描述:

θ←θ−ηδθδJ(θ)

其中,η 被称为学习率 (Learning Rate),它是一个至关重要的超参数,控制着每一步“下山”的步长大小 。学习率的选择对训练效果影响巨大:

-

学习率太小: 会导致“下山”速度极其缓慢,并且很容易陷入某个较浅的局部最低点(local minima),无法找到更优的解 。

-

学习率太大: 可能会因为步子迈得太大而直接“跨过”最低点,导致损失值在最低点两侧来回震荡,甚至可能离最低点越来越远,最终发散 。

-

学习率恰当: 能够平稳、高效地收敛到损失景观的最低点附近 1。

3.3 神经网络的“灵魂”:反向传播算法

梯度下降告诉了我们更新权重的方向,但对于一个拥有数百万甚至数十亿权重的深度网络,如何高效地计算出这个庞大的梯度向量呢?这就要依靠神经网络的“灵魂”算法——反向传播 (Backpropagation)。

反向传播不仅仅是一种计算梯度的数学技巧,它更是对深度网络中一个根本性难题——“功劳分配” (Credit Assignment) 问题的优雅解决方案。想象一下,当网络的最终输出与真实值有偏差时,这数百万个权重中,哪些应该为这个错误“负责”?每个又应该负多大的“责任”?

反向传播通过链式法则巧妙地解决了这个问题。它从网络的最后一层开始,首先计算出输出层的误差。然后,它将这个误差信号反向传播回前一层,根据它们之间的连接权重,计算出前一层每个神经元对最终误差的“贡献”程度。这个过程逐层向后传递,直到第一层。最终,算法能够高效地为网络中的每一个权重都分配一个明确的“责任值”,即该权重对总损失的梯度,从而指导每个权重应该如何微调以减小整体误差 。

反向传播算法的出现,是深度学习发展史上的一个里程碑式的“突破” 。正是它,使得训练深度复杂网络在计算上成为可能,从而开启了现代人工智能的黄金时代。

3.4 训练的实用技巧

在实践中,为了提高训练的效率和稳定性,研究者们发展出了一些标准技巧:

-

随机梯度下降 (Stochastic Gradient Descent, SGD): 传统的梯度下降需要在每一步更新权重时,都计算整个训练数据集的损失,这在数据量巨大时计算成本极高。SGD是一种实用的近似方法,它在每一步只随机抽取一个数据样本来计算梯度并更新权重。虽然这样得到的梯度带有噪声,但更新速度极快,并且在实践中效果良好 。

-

小批量随机梯度下降 (Mini-Batch SGD): 这是目前深度学习训练的业界标准。它介于传统GD和SGD之间,每次更新权重时,使用一小批(例如32、64或128个)随机样本来计算梯度。这样做既保留了SGD训练速度快的优点,又通过批量平均降低了梯度的噪声,使其更加稳定。此外,这种方式非常适合在GPU上进行并行计算,极大地提升了训练效率 。

-

自适应学习率 (Adaptive Learning Rates): 像Adagrad、Adam等算法,它们不再使用固定的学习率,而是根据训练过程中的历史梯度信息,动态地调整每个参数的学习率。通常的策略是,在训练初期使用较大的学习率以快速下降,在接近最优点时减小学习率以精细调整,从而实现更快、更稳健的收敛 。

第四部分:成为“炼丹大师”——模型泛化与实践

4.1 最大的敌人:过拟合

训练好的模型不仅要在训练数据上表现良好,更重要的是,它在从未见过的新数据上也要有出色的表现。这种能力被称为泛化 (Generalization)。

在训练过程中,最大的敌人是过拟合 (Overfitting)。过拟合指的是模型对训练数据学习得“过于”透彻,甚至连数据中的噪声和偶然特征都记住了,导致其泛化能力下降。一个典型的例子是,一条能够完美穿过所有训练数据点的复杂曲线,在预测新的数据点时,表现往往会比一条只捕捉了数据大趋势的简单曲线要差得多 。

4.2 对抗过拟合的“三板斧”:正则化

正则化 (Regularization) 是所有旨在约束优化过程、避免模型过于复杂的技术的总称,其目的是提升模型的泛化能力 。以下是三种最常用且有效的正则化方法:

-

Dropout: 这是一种非常巧妙的技术。在每次训练迭代中,以一定的概率将网络中的一部分神经元随机地“丢弃”或暂时忽略。这意味着在这次前向和反向传播中,这些神经元及其连接都不起作用 。这样做可以迫使网络学习到冗余的表示,防止任何单个神经元变得过于重要或与其他神经元产生过强的依赖关系,从而增强了模型的鲁棒性 。

-

权重衰减 (Weight Decay / L2 Regularization): 该方法在损失函数中增加一个惩罚项,这个惩罚项与网络权重的平方和成正比(即 2λw2)。这意味着,模型在最小化原始损失的同时,也必须努力让自己的权重尽可能小。这会鼓励模型找到更平滑、更简单的决策边界,因为权重值越大通常意味着决策边界越复杂、越陡峭,也就越容易过拟合。

-

早停 (Early Stopping): 这是一种非常直观且实用的方法。在训练过程中,我们不仅监控模型在训练集上的损失,还同时监控其在一个独立的验证集上的损失。通常,训练损失会持续下降,而验证损失会先下降,在某个点之后开始回升。这个回升点就是模型开始过拟തിന്റെ迹象。早停策略就是在验证损失停止改善并开始恶化时,及时停止训练。这能帮助我们在模型达到最佳泛化能力“甜点区”时将其“捕获” 。

4.3 科学调参:训练集、验证集与测试集

在应用机器学习的过程中,遵循科学的数据划分方法论至关重要。通常,我们会将数据集分为三个互不重叠的部分,每个部分都有其明确的职责 :

-

训练集 (Training Set): 这是模型学习的唯一数据来源。网络通过反向传播算法,根据训练集来调整其权重。

-

验证集 (Validation Set): 这部分数据不用于训练权重,而是用于调整超参数。例如,学习率应该设为多大?网络应该有多少层?正则化强度应该是多少?我们通过比较不同超参数设置下模型在验证集上的表现,来做出选择。早停策略也是依赖验证集来决定何时停止训练的。

-

测试集 (Test Set): 这部分数据是“保险箱”,在整个模型开发和调优过程中都不能动用。它只在模型训练和超参数选择全部完成之后,用于对最终模型的性能进行一次性的、无偏的评估。评估结果反映了模型在真实世界中处理全新数据的能力。必须严格遵守的原则是:绝不能根据测试集的表现来反向调整模型,否则评估结果将失去其公正性。

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)