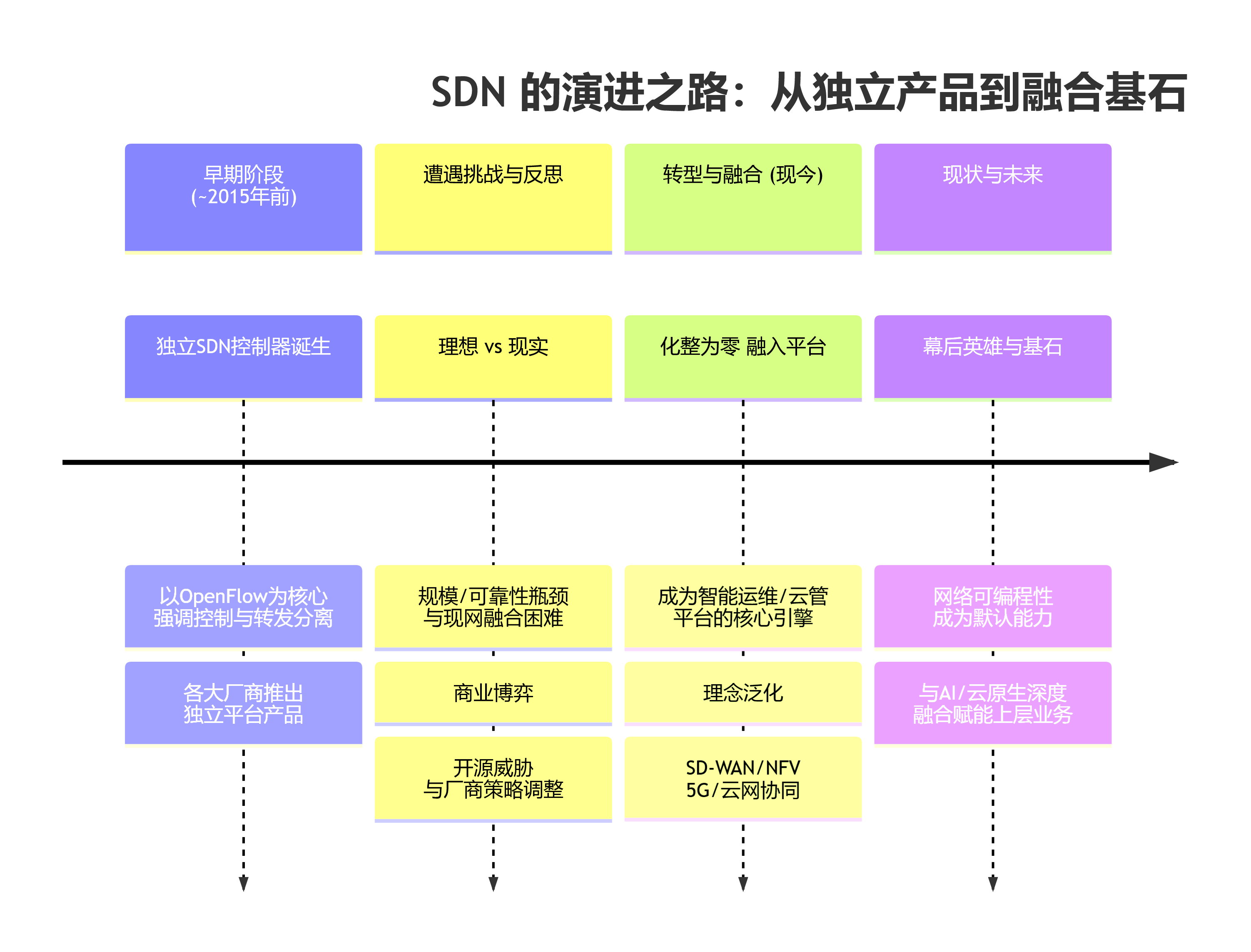

SDN的演进之路:从独立产品到融合基石

SDN技术经历了从独立革命性技术到深度融合基础能力的转变。核心原因包括:OpenFlow等技术在大规模网络控制中存在性能瓶颈和安全风险;传统厂商为应对开源威胁转向软硬件捆绑策略;企业更关注运维效率而非单一技术,推动SDN与自动化工具集成;SDN理念已融入云原生、SD-WAN等架构成为底层支撑。目前SDN化整为零,成为智能运维平台的核心引擎,在数据中心、5G网络等领域持续深化,并与云和AI技术结合,

SDN的发展经历了一个从“革命性独立技术”到“深度融合的基础能力”的转变。当初各大厂商高调推出的独立SDN控制器产品,逐渐融入了更广泛的网络智能化、自动化运维和管理平台中。

这背后的原因比较复杂,是多方面因素共同作用的结果,梳理一下核心原因和背后的逻辑:

| 维度 | 核心原因 | 具体表现与影响 |

|---|---|---|

| 🔧 技术挑战 | OpenFlow等标准在大规模网络控制、复杂性处理和安全可靠性方面存在先天局限。 | 集中控制器成为性能瓶颈和单点故障源、协议扩展性不足、与现网设备融合困难。 |

| 🏢 商业现实 | 传统网络设备商面临开源和白盒化威胁,需要平衡创新与现有利润中心的关系。 | 厂商策略性转向软硬件捆绑(如思科ACI)、通过API实现“有限开放”,避免纯硬件 commoditization。 |

| 🛠️ 运维需求 | 企业客户更关注实际运维痛点(效率、错误、成本),而非单一技术本身。 | SDN作为独立产品无法解决所有问题,需与配置管理、监控、自动化工具等深度集成才能产生最大价值。 |

| 🌐 理念演进 | SDN的核心理念(控制与转发分离、网络可编程)成为共识,但实现形式变得多样化。 | SDN思想融入更广泛的云原生、零信任、SASE、SD-WAN等架构,成为这些方案的底层支撑技术而非前台明星。 |

🧩 技术挑战:理想与现实的差距

SDN初期倡导的集中控制(尤其是通过OpenFlow实现转发控制分离)在实际大规模部署中遇到了挑战:

- 大规模网络控制的瓶颈:单一控制器难以管理超大规模网络(如大型云资源池或电信网络)中海量的流表和动态变化。

- 集中控制的安全可靠性风险:控制器的集中化使其成为潜在的安全攻击目标和单点故障点。一旦控制器失效,对网络可能是“毁灭性的”。

- 南向接口标准化与扩展性的矛盾:虽然OpenFlow是主流南向接口标准,但其标准化程度不足(不同厂商自有扩展导致互通困难)、协议演进滞后于各种新型网络业务需求(如光网络、无线网络特定属性),使得纯OpenFlow方案在复杂场景下受限。因此,厂商更倾向于采用多种协议(如NETCONF、RESTCONF)及混合模式。

- 与现有网络融合和平滑演进的困难:企业网络中存在大量传统设备,如何让SDN新技术与这些设备协同工作,实现平滑过渡而非“推倒重来”,是一个巨大挑战。

💸 商业现实:开源、白盒化与厂商的博弈

SDN的初衷之一是通过控制与转发分离及开放接口,打破传统网络设备的“黑盒”模式,降低对特定硬件厂商的依赖(甚至被称为“思科杀手”)。这显然触动了传统网络设备巨头的奶酪。

- 巨头的应对:像思科这样的巨头,一方面拥抱SDN理念(如推出ONE平台),另一方面更着力推广其软硬件紧密结合的“SDN”方案(如以应用为中心的基础设施ACI)。这实际上是在用新的“软硬件绑定”替代旧的“软硬件绑定”,继续维持其生态和利润。

- “解耦”与“再耦合”:许多企业客户发现,完全“解耦”并自行集成开源SDN控制器和白盒交换机,技术门槛和运维复杂度很高。他们可能更倾向于选择一家主流厂商提供的、整体性更强的解决方案(即使它不够完全开放),这反而可能加强了巨头优势。

🛠️ 运维需求:客户要的是“结果”,不是“技术”

企业IT部门的核心诉求并非技术本身多炫酷,而是能解决实际业务问题:提升运维效率、降低人为错误、快速响应业务需求、降低成本。

- SDN是手段,不是目的:纯SDN控制器往往只解决了“网络可编程”和“集中控制”的问题,但企业还需要网络监控、配置备份与合规检查、故障定位、资源精确配置等一系列能力。一个独立的SDN控制器无法提供所有这些功能。

- 融入更广阔的自动化运维(AIOps)平台:SDN的价值在于其可编程性和自动化能力。当它作为一个核心引擎嵌入到更综合的网络管理、监控、运维平台(例如先进数通的ANOS平台)中时,能发挥更大价值。这些平台通常也整合了传统网络管理手段和非SDN设备的管理能力,更贴合企业现有异构环境的实际。

🌐 理念演进:SDN化整为零,成为基石

SDN的许多核心思想已经被广泛吸收和采纳:

- SDN理念的胜利:“控制与转发分离”、“集中控制”、“网络可编程”、“开放接口”等思想深入人心,并渗透到网络技术的各个角落。SD-WAN、NFV、云网协同、网络虚拟化等都吸收了这些理念。

- 从“革命性产品”到“赋能性功能”:SDN不再需要作为一款独立的产品被强调,因为它已经像“操作系统”一样,内化为了许多先进网络能力和解决方案的底层基础。例如,在数据中心网络、5G和算力网络、云网边协同等领域,SDN技术是不可或缺的支撑。

- 与应用和业务的深度结合:SDN的价值最终体现在赋能业务上。其北向接口被上层资源管理平台和业务系统调用,实现真正的“应用驱动网络”。对用户而言,感受到的是云平台的弹性、业务的快速开通、网络服务的灵活性,而无需关心底层是否是“纯SDN”。

🔮 SDN现状与未来

SDN并未消失或失败,而是 “化整为零”,其精髓已经深度融合到现代网络架构的血液中:

- 成为综合平台的引擎:正如你观察到的,SDN能力现在是智能运维平台、云管理平台、网络自动化系统中的一个核心组成部分。

- 在特定领域深化应用:在数据中心内部、广域网(SD-WAN)、5G核心网与边缘计算、光网络等领域,SDN技术仍在持续发展和深化。

- 与云和AI紧密结合:SDN是实现云网协同和算力网络调度的关键。同时,其产生的海量网络数据也为AI用于网络智能运维(AIOps) 提供了基础,从而实现更高级的预测性维护和自动化优化。

💎 总结

SDN从喧嚣走向沉寂,并非技术的失败,而是一次理性的进化与成熟。它从台前耀眼的“明星产品”,转变成为支撑现代数字化基础设施不可或缺的“幕后英雄”。这种转变是技术、市场和企业需求共同作用的必然结果,也标志着网络领域向着更务实、更融合、更智能的方向发展。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)