2025AI真正分水岭:传统Agent已落幕,代码生成式Agent才是未来!

这不是在用工具,这是在造工具!

2025,AI真正的分水岭已经不在Chat和传统Agent之间了,而转移到了传统Agent和新一代代码生成式Agent之间。

你想想,最早我们用ChatGPT的时候,就是简单的一问一答对吧?问它"今天天气怎么样",它告诉你"我无法获取实时信息"。这就是典型的Chat模式,仅被动响应,没有主动能力。

而Agent模式出来后,则是将AI的被动响应转化为主动协作。不过传统模式依靠工具调用能力,在很多场景中存在限制。

举一个例子来阐述这种进化趋势。

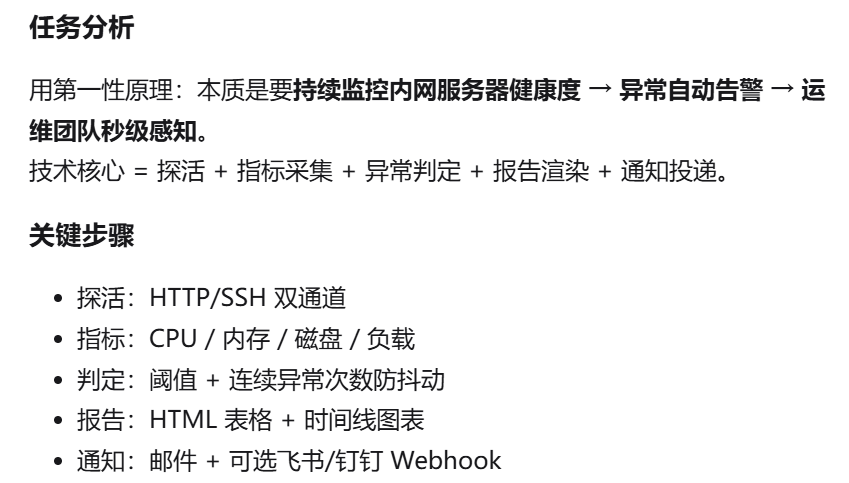

比如我需要监控公司内网的几十台服务器状态,发现异常时自动生成报告并通知运维团队。

在传统Chat模式下: 我得不断问AI问题,怎么写监控脚本?异常检测逻辑怎么实现?报告格式怎么定义?每次都是被动的一问一答,然后我需要把回答手动串联起来,整个过程完全靠人工驱动。

在传统Agent模式下: 看起来能主动协作了,我告诉它"帮我监控服务器并生成报告",它会主动规划任务:先调用服务器监控工具,再调用报告生成工具,最后调用邮件发送工具。

但问题来了,我们公司用的是自研的监控系统,Agent工具库里没有对应的接口。我得先写个工具包装器,定义schema,注册到Agent框架里,让AI学会怎么调用。光是这个准备工作就得花好几天。

更要命的是,监控过程中可能遇到各种边缘情况:某台服务器网络不通、监控数据格式突然变化、报告模板需要临时调整等等。传统Agent遇到这些预设工具覆盖不到的情况就彻底懵了,只能抛出异常或者给个"无法处理"的回复。

但现在不一样了。Python-use模式彻底颠覆了我对Agent的认知。

我直接描述需求,它立即生成一个完整的Python脚本:用requests做HTTP检查,用psutil获取系统指标,用paramiko做SSH连接,用jinja2生成报告,用smtplib发邮件。

关键是当它发现某个服务器用的是非标准端口时,不需要我预设任何工具,直接在代码里动态调整连接参数。遇到新的监控指标需求,现场写个解析函数。

整个过程没有工具调用的限制,因为Python生态本身就是它的工具库,需要什么功能就写什么代码,完全不受预定义接口束缚。

这不是在用工具,这是在造工具!

从我的使用体验来看,传统Agent更像是高级版的低代码平台,而AiPy更像是一个会编程的AI同事。前者让你在既定框架内拖拽组件,后者直接帮你写出解决方案。

综上所述,AI发展的真正问题不再是Chat还是Agent,而是要不要拥抱这种代码生成式的新范式。

坦率说,体验过AiPy之后,我已经很难再回到传统Agent的工作方式了。就像用惯了IDE的程序员很难回到记事本写代码一样,这是一种不可逆的认知升级。

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)