9月1日起,AI必须“亮身份”!——《人工智能生成合成内容标识办法》全链条合规指引

9 月 1 日起施行的 AI 新规,从国家监管、应用商店上架、AI 企业合规等多个层面,对 AI 生成合成内容标识进行了全面规范。这标志着我国对深度合成内容的管理从“算法备案”全面升级为“内容逐条标识”,覆盖生成、传播、消费全链条。凡向境内公众提供AI文字、图片、音频、视频、虚拟场景等生成合成服务的网络信息服务提供者(含小程序、APP、网页端、API接口),均属《办法》管辖范围。网信、工信、公安、

2025年9月1日,《人工智能生成合成内容标识办法》(国信办通字〔2025〕2号,以下简称《办法》)及配套强制性国家标准正式落地。这标志着我国对深度合成内容的管理从“算法备案”全面升级为“内容逐条标识”,覆盖生成、传播、消费全链条。以下从国家监管、应用商店、AI企业三大维度为您拆解新规要点与落地清单。

一、国家监管:从“算法备案”到“内容逐条标识”

1. 适用范围

凡向境内公众提供AI文字、图片、音频、视频、虚拟场景等生成合成服务的网络信息服务提供者(含小程序、APP、网页端、API接口),均属《办法》管辖范围。

2. 双标识制度

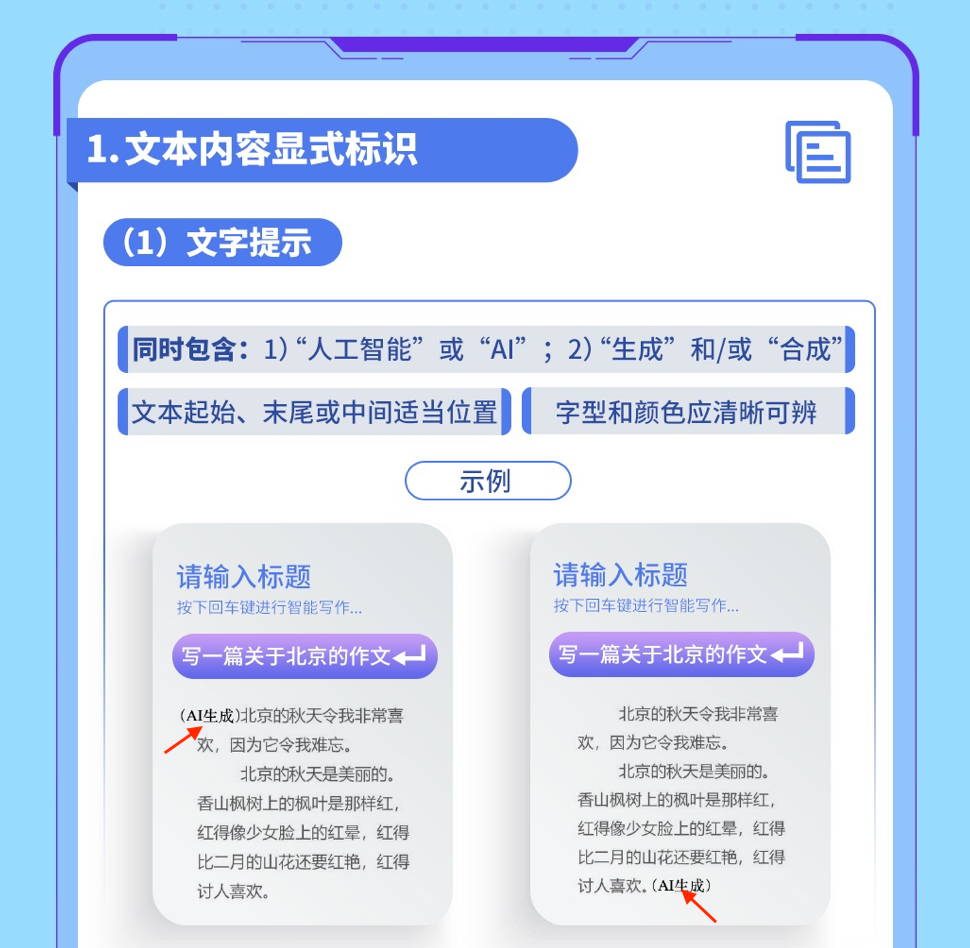

• 显式标识:必须在内容或交互界面显著位置提示“本内容/本场景由AI生成”。

(1)文本:在起始、末尾或段落间插入文字或通用符号;

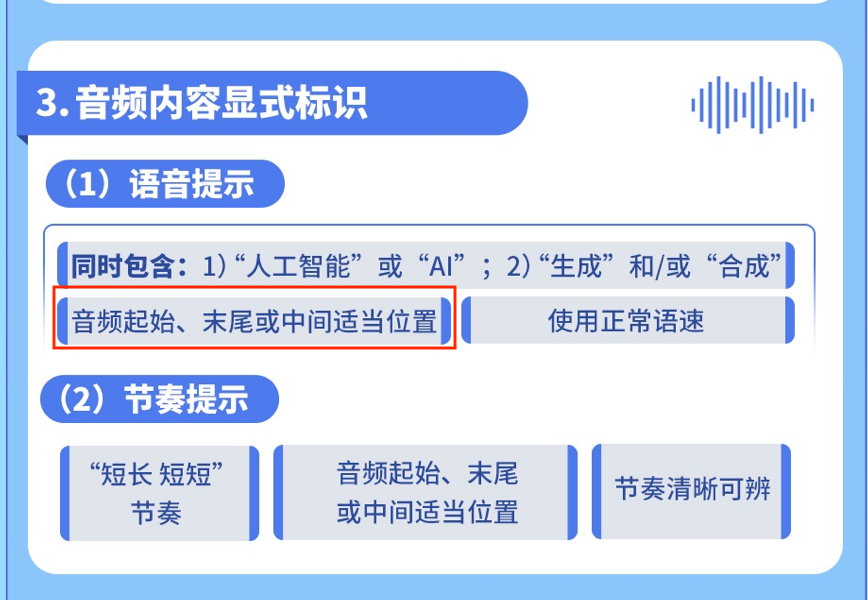

(2)音频:在起始或末尾加入语音提示;

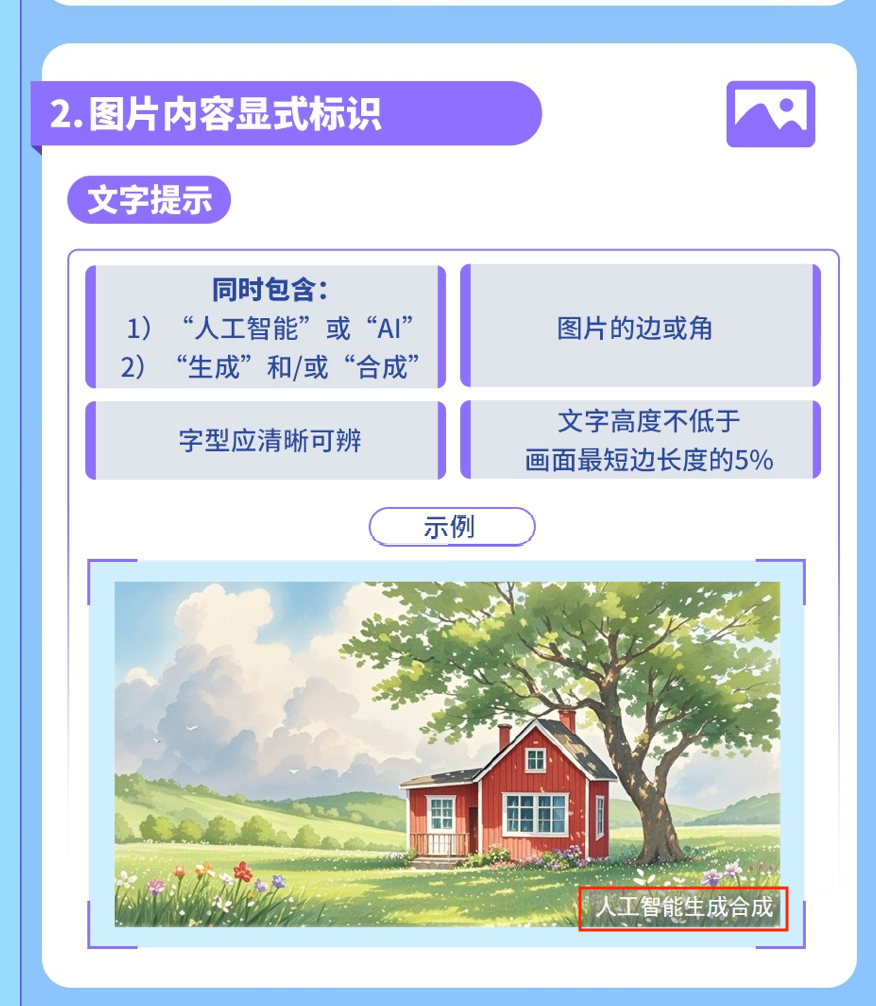

(3)图片/视频:在画面四角或起始帧添加可识别水印;

)

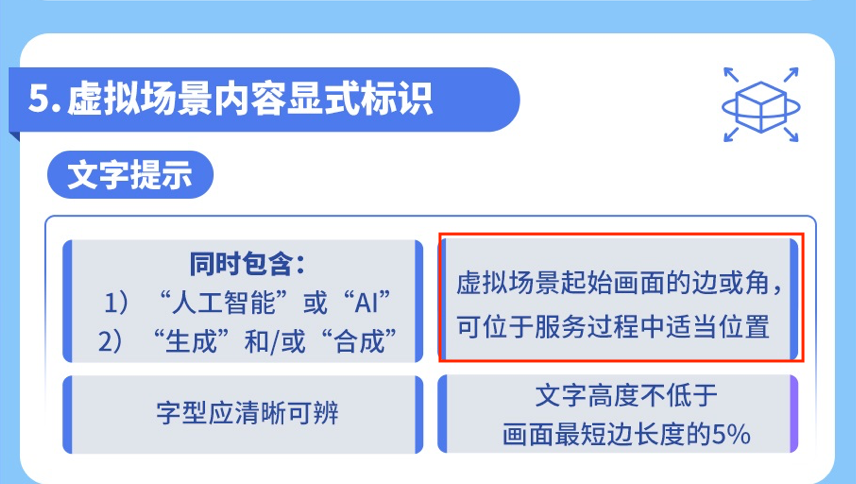

(4) 虚拟场景:在首次加载及持续服务过程中循环提示。

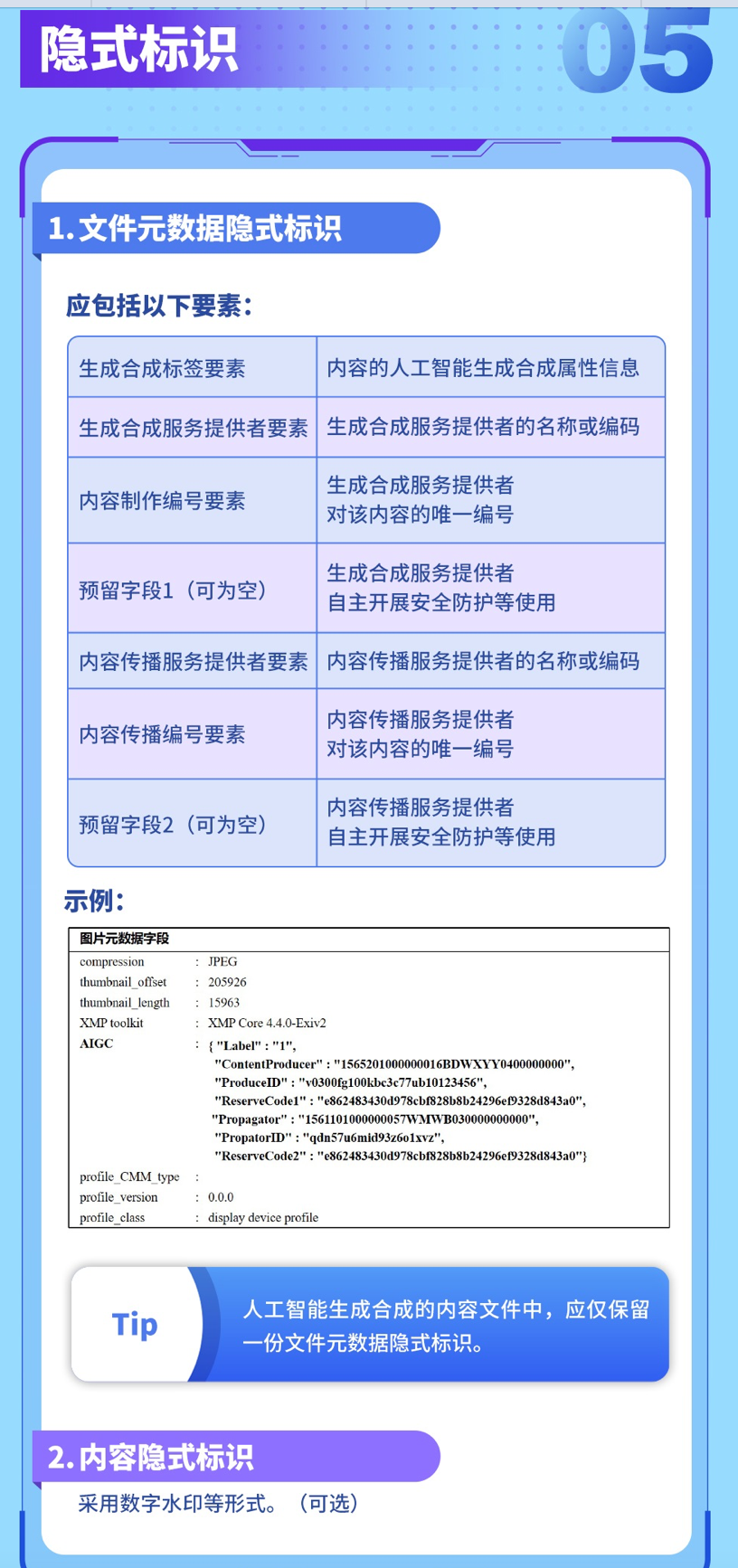

• 隐式标识:在文件元数据写入“生成属性、服务者统一编码、内容编号”等字段,鼓励使用数字水印。

3. 责任主体

- 深度合成服务提供者(平台方): 是落实标识要求的首要责任主体。他们需要:

- 在服务设计之初就融入标识功能。

- 对用户使用其AI功能生成的内容进行自动或半自动标识。

- 建立健全管理制度和技术措施,确保标识的有效性和持续性。

- 对用户进行明确告知和引导。

- 深度合成服务使用者(内容发布者): 是直接责任主体。无论使用何种工具(包括平台提供的或第三方工具),只要发布或传播由深度合成技术生成的内容,就必须进行显著标识。不能依赖平台自动标识而免除自身责任。

4. 处罚机制

网信、工信、公安、广电等部门可依据《网络安全法》《深度合成规定》予以警告、罚款、下架、暂停服务等处罚,构成犯罪的移送司法机关。

二、应用商店:上架审核新增“标识合规”关卡

1. 新增必填项

开发者后台新增“是否提供AI生成合成服务”单选框;若选“是”,须上传:

• 《算法备案号》或《安全评估报告》编号;

• 显式标识样式截图(含水印、提示语位置);

• 隐式标识技术说明(元数据结构、数字水印算法)。

2. 平台核验流程

• 机审:自动检测APK/IPA包内是否嵌入合规元数据;

• 人审:运营人员比对截图与真实界面是否一致;

• 复测:对更新版本进行“标识一致性”抽检,发现恶意删除或篡改立即下架。

3. 存量应用

2025年9月1日前已上架的AI应用须在30天内完成补充登记并提交更新包,逾期未更新将被强制下架。

三、AI企业:六步落地“合规展示”

Step1 自查产品范围

梳理所有对外输出模型能力(含API、SDK、SaaS、小程序、一体机)。

Step2 设计标识样式

• 显式:统一使用“AI生成”图标+文字,字号不小于14px,颜色与背景对比度≥4.5:1;

• 隐式:在文件头部追加128字节元数据,格式符合GB/T XXXXX-2025。

Step3 技术升级

• 在生成链路最后一步“渲染/编码”阶段插入双标识;

• 对下载、导出、二次创作功能同步打标。

Step4 用户协议更新

新增条款:

“用户不得以任何方式删除、篡改、隐匿AI标识;若需发布不含显式标识内容,须在发布前向平台声明并承担全部责任。”

Step5 内部合规培训

• 产品、研发、审核、法务四部门联合考试,合格率100%方可上线;

• 建立“标识事故”应急预案,7×24小时响应。

Step6 持续监测

• 每周抽检输出样本,自动比对元数据完整性;

• 设立“AI标识合规官”,直接向高层汇报,接受第三方审计。

9 月 1 日起施行的 AI 新规,从国家监管、应用商店上架、AI 企业合规等多个层面,对 AI 生成合成内容标识进行了全面规范。这将有效提升 AI 内容的透明度,保护公众免受虚假信息干扰,推动人工智能产业在健康、有序的轨道上持续发展。无论是监管部门、应用商店还是 AI 企业,都需严格落实新规要求,共同营造安全、可信的数字环境。

AI“实名制”时代已至。企业唯有早规划、早改造、早备案,才能在监管高压与市场竞赛中抢得先机。

更多推荐

已为社区贡献13条内容

已为社区贡献13条内容

所有评论(0)