被取代还是驾驭?如何成为AI时代的复合型幸存者:企业AI化裁员潮背后必须掌握的五维技能

当机器学会抢工作,破解AI生存法则

一、被算法点名:生成式AI的裁员名单

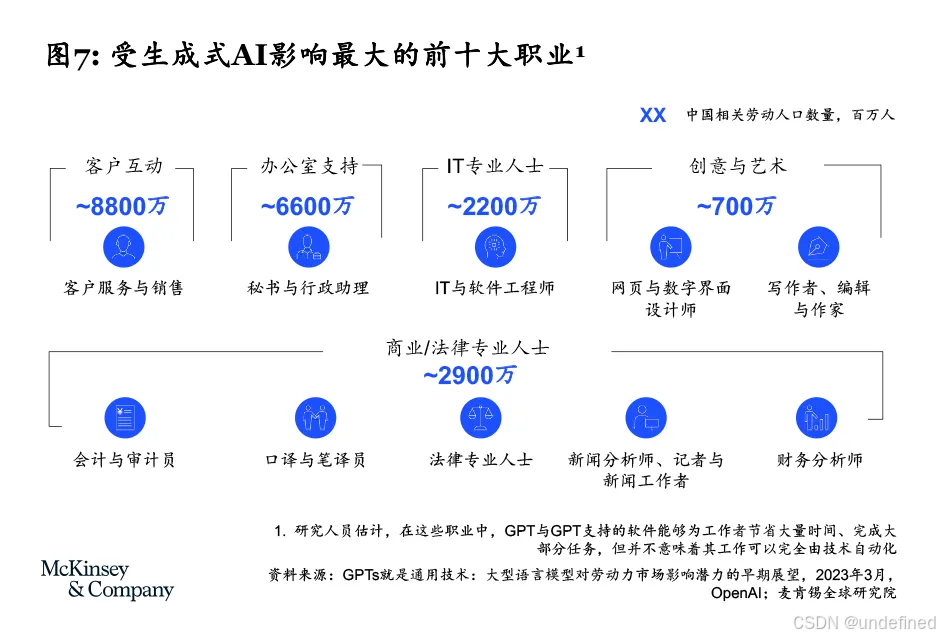

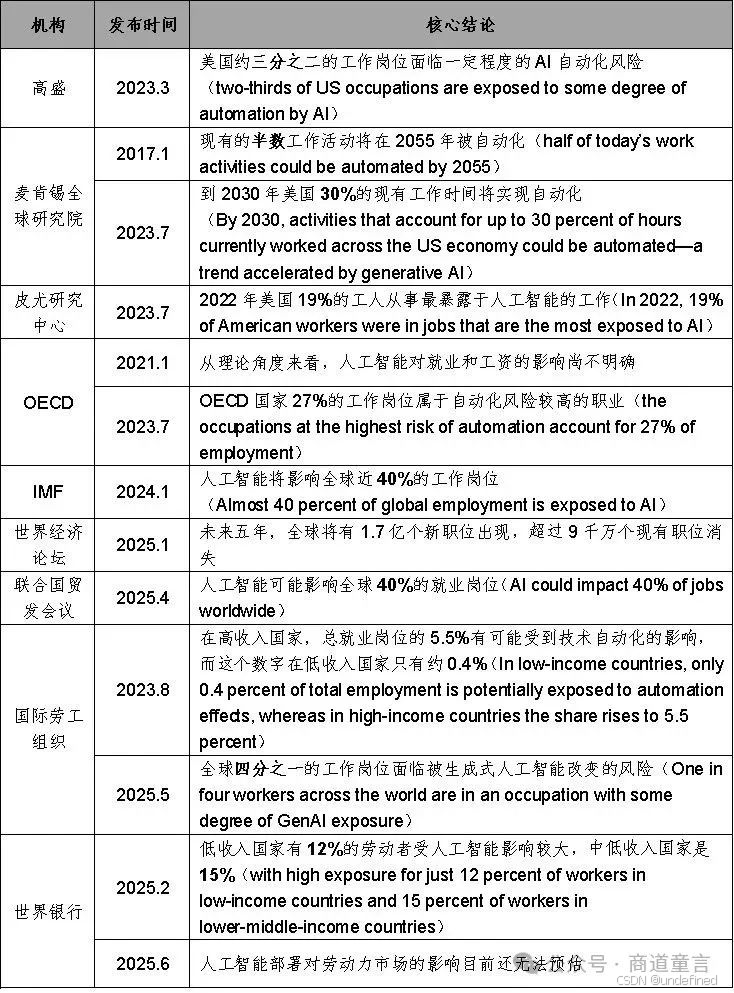

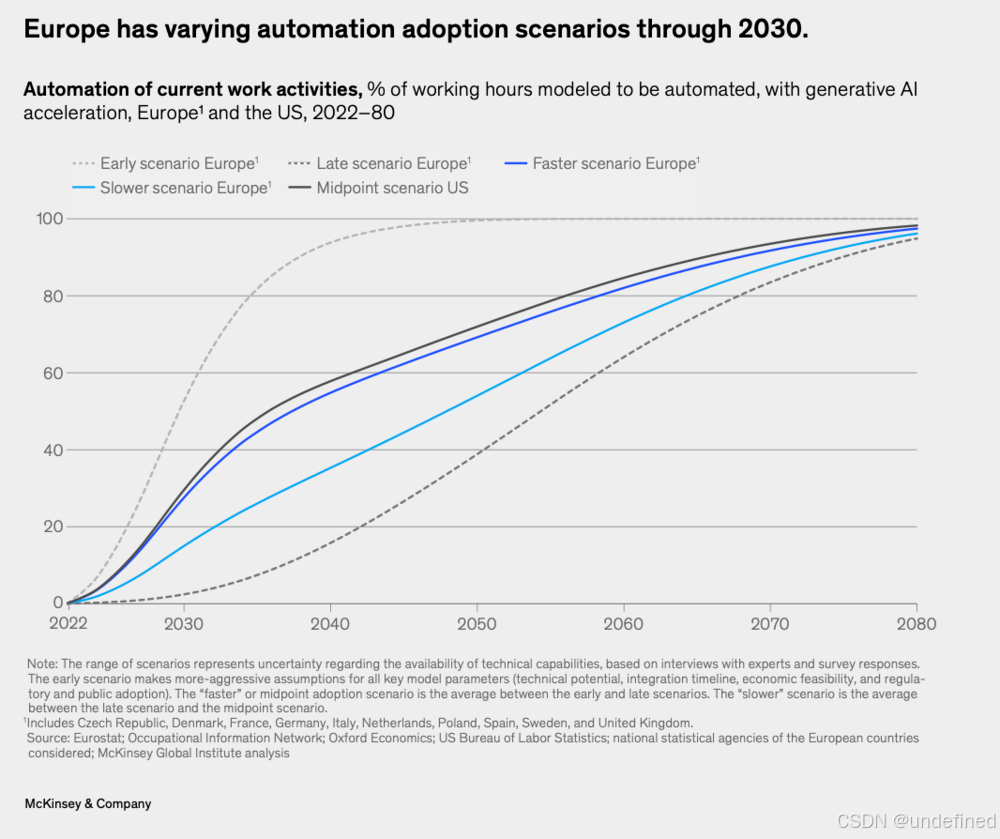

麦肯锡全球研究院今年的夏季报告用一张热力图把“被AI点名”的岗位分布摊在世界地图上:北美行政走廊的粉色区块最深,西欧金融城的橘色紧随其后,南亚客服外包带则是一片血红。报告测算,生成式AI对“知识型重复性任务”的自动化比例从过去的23%陡升至60%,相当于4亿个全职岗位在理论上可以被同一套代码接管。

联合国贸发会议则在《2024技术与就业报告》里把镜头对准了发展中国家。过去二十年,班加罗尔、马尼拉、胡志明市靠低价英语劳动力成为全球客服与数据标注的“后厂”。如今大模型以多语种实时对话、零成本7×24小时在线的优势,把这些城市的60%服务外包岗位列入3—5年内的“消失倒计时”。

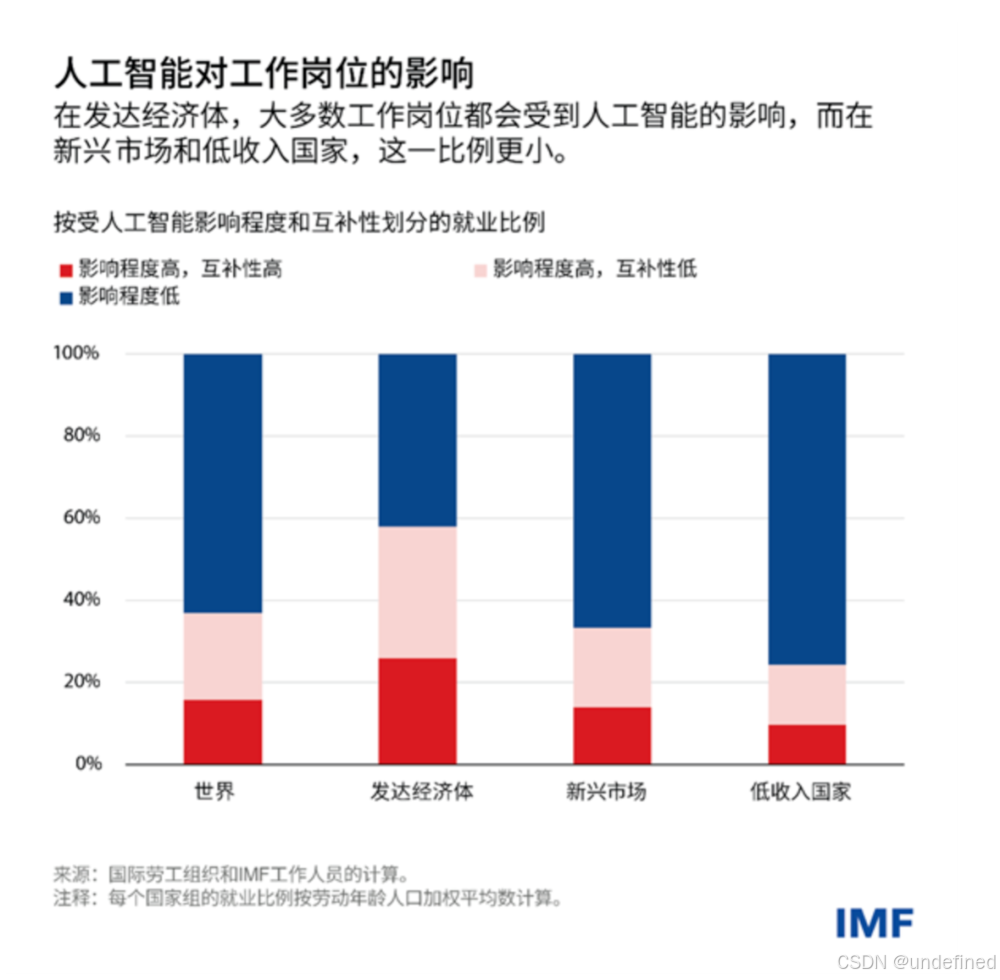

IMF的春季《全球金融稳定报告》用另一种算法给出中位数:全球劳动力被AI整体替代的概率是38%。高收入经济体因白领密集被推至42%,低收入经济体也未能幸免,26%的岗位岌岌可危。更耐人寻味的是报告首次提出“技术红利反向收敛”概念——过去技术扩散让穷国有机会弯道超车,如今却因AI对廉价人力的直接取代,反而拉大了南北差距。

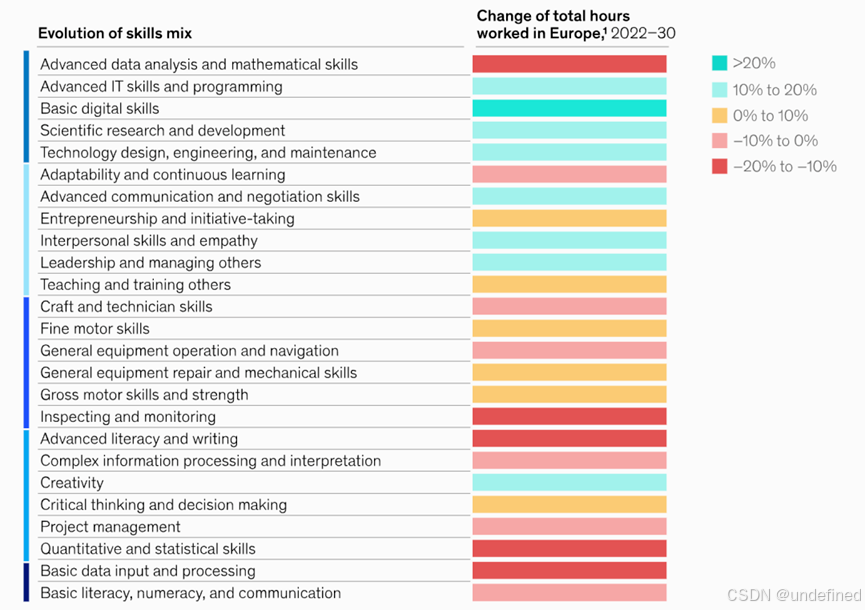

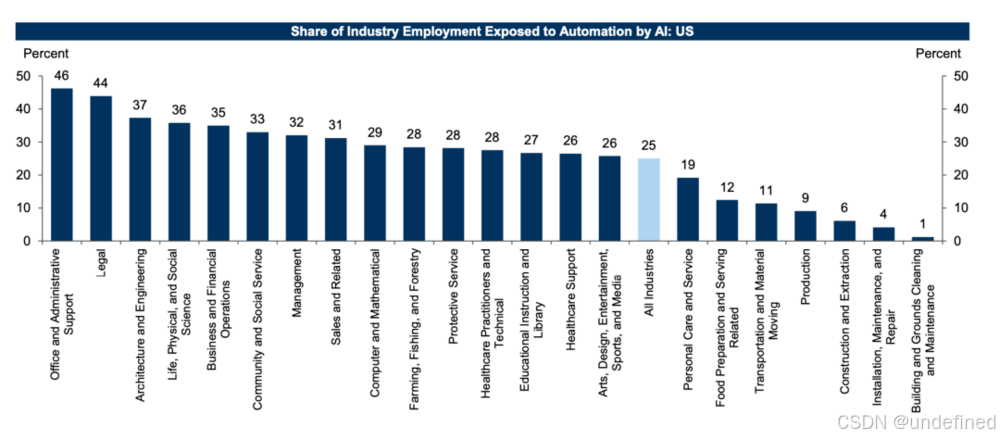

世界经济论坛的《2025未来就业报告》干脆给出“净流失”数字:未来五年新增岗位6900万,淘汰岗位8300万,负值1400万。行政助理、会计、初级法务、供应链计划员被列为“高危四骑士”。论坛用“岗位颗粒度革命”来解释这场洗牌:AI把传统职位拆成无数可自动化的微任务,再重新拼装成更轻量、更少人头的组织形态。

二、提效浪潮的第一批代价:企业裁员实录

英国电信BT Group在3月的投资者简报会上用一张柱状图震撼了市场:2030年前裁员55,000人,其中三分之一岗位将被AI客服与网络运维模型“一键替换”。CEO菲利普·詹森没有使用任何温和措辞,直接称这是“结构性成本重置”。

同一月,美国UPS快递在财报电话会上透露,AI路径规划系统已经让8000名调度员失去用武之地。首席运营官把节省下来的2.2亿美元年度人力成本重新投入自动分拣机器人,形成“机器换人”的二次加速。

6月,韩国三星电子关闭天安光学检测工厂,AI视觉质检系统让1200名质检员一夜之间失去工牌。韩国劳动部记录显示,这家工厂的离职补偿金总额高达2200亿韩元,被媒体称为“史上最贵算法升级”。

在印度,外包巨头TCS把原本需要2000名初级程序员维护的银行对账项目压缩到200人加AI Copilot。人均代码产出提升8倍,单项目节省成本72%。项目经理私下透露,客户银行甚至提出“再砍一半人”的二期目标。

国内某头部券商研究所裁撤60%的宏观数据整理岗,改用AI抓取与自动摘要,一年省下近千万薪酬。研究所所长在内部邮件里写道:“研究员的核心价值不再是找数据,而是解释数据背后的非线性逻辑。”

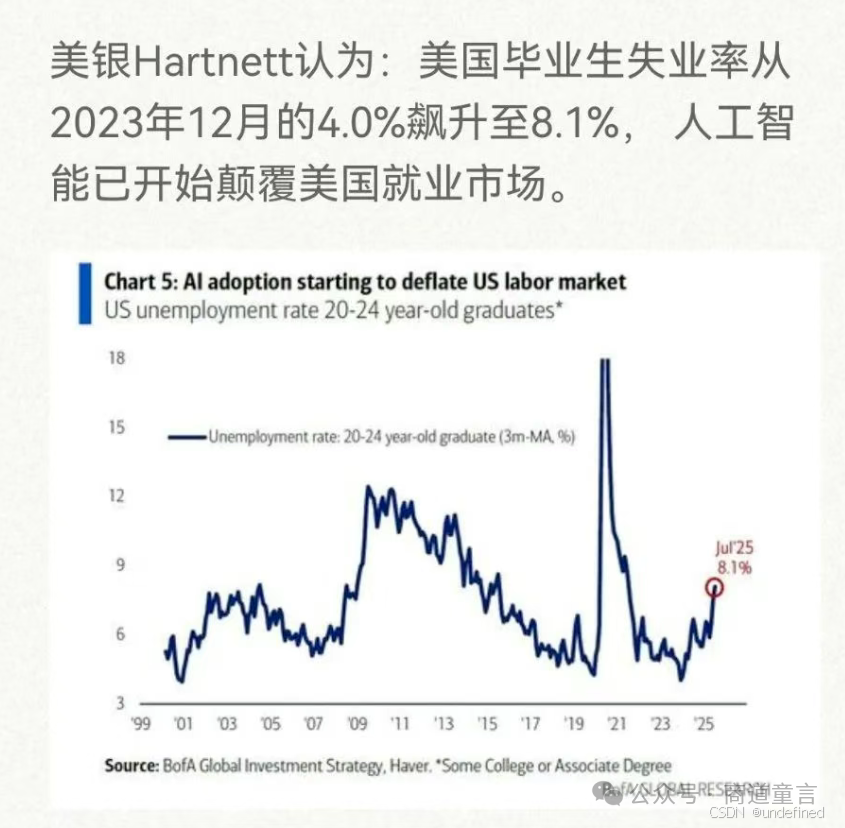

应届毕业生成为最脆弱的一环。2024届秋招岗位数量同比下降11%,但“AI训练师”“Prompt工程师”缺口高达50万。高校课程滞后导致技能—岗位错配率高达62%。深圳某二本高校英语专业,2023年翻译方向就业率92%,2024年骤降到43%,大量学生被迫转向跨境电商直播。一位毕业生在社交媒体自嘲:“四年苦练莎士比亚,结果输给了一个提示词。”

三、不可逆的洪流:AI扩散的四维坐标与三道难题

被誉为“AI教父”的黄仁勋近日分享了其独到见解:人工智能虽无法完全替代人类,但主动拥抱AI技术的从业者势必将取代固守传统模式的群体。他特别强调:“真正的职业危机并非源于AI直接抢饭碗,而在于善用AI实现20%流程自动化的人,极有可能接管你的工作岗位。”数字经济应用实践专家骆仁童博士表示,面对这场技术革命浪潮,最优生存策略莫过于顺势而为——与其被动抵抗,不如主动融入时代洪流,成为推动社会进步的参与者,而非被变革淘汰的代价承担者。

算法维度正在经历“开源大爆炸”。Llama 3、Baichuan 2等开源权重让技术门槛趋近于零,一家五人创业公司也能在两周内微调出垂直领域的对话模型。算力维度则出现“云超市效应”,AWS、Azure、阿里云的按需GPU把训练成本从百万美元级压到千美元级,小企业第一次拥有与巨头同级的计算弹药。数据维度却呈现“碎片化高墙”——企业内部私域数据成为新的护城河,但合规出境、隐私计算、数据主权让使用场景切得七零八落。组织维度最耐人寻味,传统职能型组织被迫向“人+AI小队”转型,岗位颗粒度被拆解到任务级,员工不再隶属于部门,而是绑定于AI工作流。

治理难题率先浮出水面。欧盟AI Act、美国NIST框架、中国《生成式AI管理暂行办法》三轨并行,企业合规成本年增30%。一家跨国快消公司透露,为了同时满足三地监管,他们不得不在法兰克福、弗吉尼亚、上海分别部署三套数据管道,每套管道每年运维费用高达200万美元。

伦理难题紧随其后。AI生成内容的版权归属、算法歧视举证、深伪风险让HR、法务、PR三线同时告急。美国一家招聘平台因AI筛选简历时对非裔候选人降权,被集体诉讼索赔8亿美元,最终选择与原告方庭外和解,金额未披露但据悉足以让公司当年利润腰斩。

人才难题最为棘手。顶级AI人才被科技巨头与美元基金“年薪百万美元”锁死,腰部企业只能招到“会用AI”而非“懂AI”的人。猎头公司Robert Walters统计,拥有五年以上大模型调优经验的工程师,全球存量不足2000人,而需求端缺口超过2万。

四、新职人武器库:AI时代的五种技能坐标

人类的科技革新进程具有不可逆转的特性,每一次技术突破都会对既有的社会架构与运行秩序产生剧烈震荡。置身于人工智能逐步替代人力劳动的时代浪潮中,试图将已公开传播的技术重新禁锢已不现实。数字经济应用实践专家骆仁童博士认为,当下更为迫切的任务,在于通过激发个体主观能动性来弥合日益扩大的“技能断层”。

指挥类技能正在成为管理层的新权力来源。定义业务问题、拆解任务、调度多模型协作的能力,让“AI指挥家”成为最稀缺的头衔。某消费品公司的“AI增长黑客”用GPT-4加Midjourney加Stable Diffusion同时跑10条新品概念,48小时完成过去30天的创意流程,直接把新品上市周期从6个月压缩到8周。

校准类技能是合规与品牌的守护神。审核、修正AI输出,确保内容不越界,成为金融、医疗、法律等强监管行业的生死线。一家金融广告合规团队用“AI校对AI”双循环,把违规广告下线时间从2小时压缩到10分钟,每年避免监管罚款超过千万美元。

喂养类技能决定模型的天花板。清洗、标注、持续投喂高质量数据,让私有模型越用越准,成为企业的“数据炼金术”。医疗器械公司把超声影像科医生的“点片”动作转化为结构化标签,半年把AI诊断准确率从78%拉到94%,直接拿到FDA三类证,估值翻了三倍。

嵌入类技能让AI真正融入业务肌理。把AI能力封装成可调用API或插件,嵌入ERP、CRM、OA,成为数字化转型的最后一公里。连锁药店把GPT-4嵌入内部知识库,店员输入症状即可弹出用药建议,培训周期从2周降到2天,门店人效提升25%。

复合类技能是AI时代最性感的混搭。人机共创、跨学科翻译、业务叙事与模型解释,成为连接技术与商业的“混血儿”。律师事务所的“双语合规写手”用AI先出英文备忘录,再人工调整法言法语,同时输出模型可解释性报告,赢得跨国客户,小时计费从300美元涨到800美元。

五种技能坐标构成的不是线性进阶路径,而是一张动态网络。今天你在喂养数据,明天可能转身去指挥模型;上午还在校准合规,下午就被拉去做嵌入方案。唯一确定的是,固守单一技能的人终将被AI本身取代,而能在五维坐标里自由切换的人,才有机会在40%岗位悬顶之剑下优雅转身。

AI治理相关话题:

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)