面向2035:AI+虚拟仿真赋能实验教学高质量发展

《教育强国建设规划纲要》背景下,实验教学迎来新机遇。熊宏齐教授提出三大改革方向:强化科技创新支撑、推进理想信念教育常态化、实现AI技术全面渗透。虚拟仿真技术正推动实验教学向综合设计型转型,突破传统验证性实验局限,支持跨学科探索,同时融入理想信念教育。通过构建多层次虚拟实验室和AI个性化学习,实现教学科研深度融合,为培养创新型人才提供支撑。虚拟仿真技术将成为未来实验教学高质量发展的重要推动力。

随着《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》的深入实施,实验教学作为培养创新人才的关键环节,正面临着前所未有的机遇与挑战。

在不久前结束的“人工智能赋能实验教学中心建设暨实验教学数字化创新发展研讨会”上,教育部高等学校实验室建设与实验教学指导委员会秘书长、东南大学实验室与设备管理处原处长熊宏齐教授作《面向2035:实验教学高质量发展》主题报告。

报告提出实验教学改革三大核心任务:一是强化科技创新与人才培养的相互支撑;二是实现理想信念教育的常态化和制度化;三是实现数智赋能和AI技术应用的全面渗透。为实验教学的未来发展指明了方向。

AI+虚拟仿真技术作为信息技术的一种,正逐渐渗透到高等教育领域,赋能实验教学高质量发展。

虚拟仿真

推动实验教学模式的创新转型

传统实验教学往往侧重于验证性实验,学生只需按照既定步骤操作,验证已知结论,这种模式难以激发学生的创新思维和解决前沿问题的能力。熊宏齐教授指出,实验教学应向综合设计性和研究探索性实验转型,着重培养学生的创新思维和实践能力。

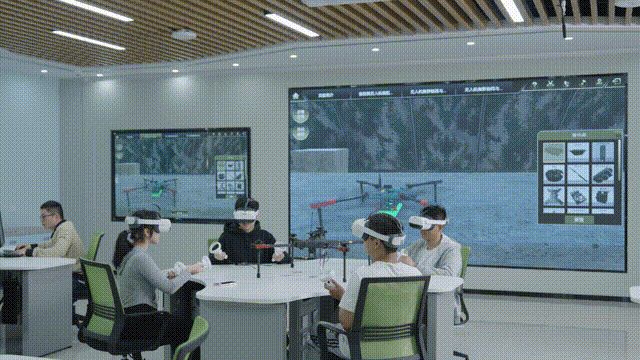

虚拟仿真技术的引入,为这一转型提供了有力支持。通过构建高度逼真的虚拟实验环境,学生可以在不受物理条件限制的情况下,进行复杂系统的设计和优化,探索未知领域。例如,在大型工程设计和复杂系统优化中,虚拟仿真技术能够提供高效、低成本的解决方案,使学生能够在虚拟环境中反复试验,快速迭代,直至达到最优设计。

学科交叉与前沿领域的探索是实验教学的关键方向。然而,实体实验往往受到资源、时间和空间的限制,难以全面展开。虚拟仿真技术通过构建跨学科、跨领域的虚拟实验平台,打破了这些限制,使学生能够在虚拟环境中自由探索,通过团队合作,运用多学科知识解决问题,从而培养其创新能力和突破精神

虚拟仿真

在理想信念教育中的融合应用

熊宏齐教授强调,要将理想信念教育融入实验教学的各个环节,实现理想信念教育的常态化和制度化。

虚拟仿真技术通过构建具有教育意义的虚拟场景,如历史事件重现、重大工程项目模拟等,使学生在参与虚拟实验的过程中,深刻理解科学精神和社会责任,从而树立远大理想,培养责任感与奉献精神。

虚拟仿真技术还为构建师生共同体提供了新的可能。通过虚拟仿真实验,师生可以在虚拟环境中进行实时互动,共同解决问题,分享经验。这种互动不仅增强了师生之间的信任和理解,还提高了教学效果。

教师可以通过虚拟仿真技术,更加直观地展示实验过程和结果,帮助学生更好地理解和掌握知识;学生则可以在虚拟环境中自由提问和讨论,激发其学习积极性和创造力。

数智赋能与AI技术

在虚拟仿真实验中的全面渗透

传统实验教学一般耗时长、效率低,难以适应快速发展的科技需求。为此,熊宏齐教授提出通过无纸化和信息化手段,利用虚拟仿真技术创造接近真实的实验环境。尤其在无法进行实体实验的情况下,如大型工程设计和复杂系统优化等,虚拟仿真技术能够提供高效、低成本的解决方案。

同时,学校可以利用人工智能和大数据技术进行AI画像,根据学生的学习进度和能力,提供个性化的学习资源和建议,帮助学生提升实验技能。这种数字赋能的实验教学模式不仅能提高学生效率和安全性,还能实现教学与科研的深度融合,为培养高素质创新人才提供有力支持。

通过将前沿科技项目融入虚拟仿真实验教学,学生可以在模拟的科研环境中进行实践操作,了解科研流程和方法,培养其科研兴趣和创新能力。同时,教师也可以借助虚拟仿真平台,开展科研工作,将科研成果转化为教学内容,实现教学与科研的相互促进。

构建多层次实验室结构是实现实验教学高质量发展的关键。在虚拟仿真背景下,这一结构得到了进一步优化和整合。在资源配置方面,熊宏齐教授以东南大学为例,通过构建虚拟公共基础实验室、虚拟大类基础实验室、虚拟专业实验室及虚拟科研实验室,从而实现资源的共享和优化配置,提高了实验教学的效率和效果。

结语

面向2035,虚拟仿真技术正成为推动实验教学高质量发展的重要力量。通过创新实验教学模式、融合理想信念教育、实现数智赋能与AI技术的全面渗透以及优化资源配置与管理,虚拟仿真技术为培养具有创新能力和突破精神的新质人才,提供了坚实支撑。

未来,随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展,虚拟仿真将在实验教学中发挥更加重要的作用。

更多推荐

已为社区贡献33条内容

已为社区贡献33条内容

所有评论(0)